(2)科學考古揭開唐花瓷神秘面紗

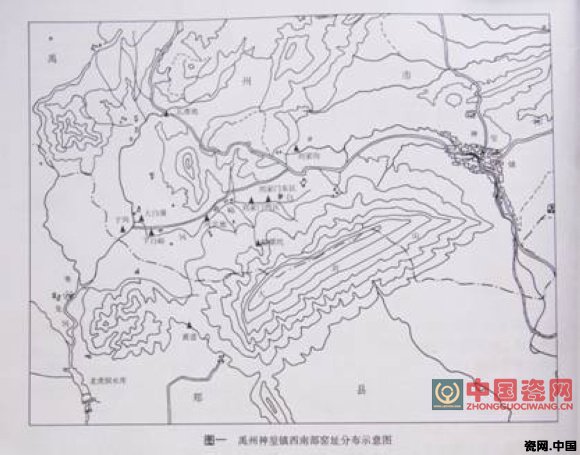

根據出土的遺物考證,從唐代開始,后經五代到宋、金、元,連續經營了五個朝代,共約700多個春秋,到元末明初因兵燹才停燒,在神垕的劉莊、上白峪、下白峪、于溝約十余平方公里的山區里山上山下、河道兩旁,鈞窯星羅棋布,煙云遮天,早已成為一個年代久遠、規模龐大的古窯遺址群。禹州現存最早的志書《鈞州志》中說:“瓷窯在州西大劉山下。” 《河南通志》(雍正本)中也說:“禹州瓷器出神垕山,山在州西六十里。”其中規模最大、成就最高的就是劉莊窯,該窯址被陶瓷界公認為是民窯中的代表。北京故宮博物院葉喆民先生在《河南禹縣古窯址調查記略》中說:“劉家門(即劉莊)所燒器物品種較多、水平最高……”從劉莊窯區出土的部分完整器物和大量殘器可以證實,到北宋中晚期,劉莊窯的匠師燒制鈞窯技術已臻嫻熟,真正達到了蔥青肥厚、光彩奪目的程度。故在北宋晚期,鈞瓷被喜弄文墨、善詩長畫的道君徽宗——趙佶所喜愛,選派職官集中民窯優秀工匠在禹州鈞臺附近設立官窯,為宮廷燒造貢瓷。

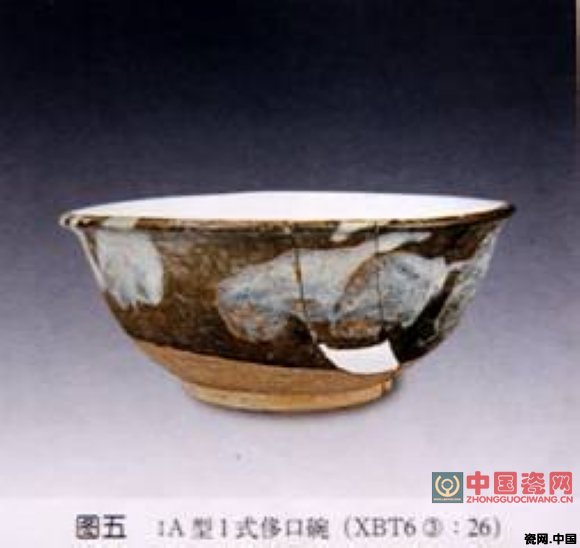

2001年,北京大學考古學研究中心、河南省文物考古研究所聯合派出專業考古隊,對神垕下白峪的唐代花瓷和鈞瓷古窯遺址進行了為時五個月的科學發掘,發掘面積達650平方米,清理出窯爐遺址8座,澄泥池3座,出土了大批瓷器殘片和窯具,總數達10余萬片,其中復原物數達千件。發掘報告中稱:“劉家門(即劉莊)窯址延續的時間最長,產品質量較高,也最具有傳統觀念中鈞窯的特點。”劉家門這處古窯址考古發掘項目被國家評為2001年全國10大考古新發現之一,并被國務院批準為國家文物保護單位。這處古窯址的發掘是北京大學考古學研究中心教授秦大樹先生通過向“古陶瓷學術研究基金會”、“內蒙古上元民族藝術博物館”、“香港求知雅集”和美國、臺灣一些友好人士等社會各界關心鈞瓷發展的組織和個人募捐資助的。田野考古是在2000年9月至2001年1月的寒冷季節進行的,條件艱苦,他們的敬業奉獻精神非常值得欽佩,他們的功績將永遠為鈞瓷界銘記于心!

在神垕下白峪唐代花瓷古窯遺址中發掘出的8座窯爐,它們造型各異,有大有小,有簡有繁。少數窯爐,造型奇特,經專家鑒定,有的是全國罕見的鈞窯。這也顯示出下白峪窯區鈞瓷匠師的睿智、窯爐建設的高超設計能力和燒制鈞瓷的嫻熟技藝。

該窯址地處大劉山北麓,建于下白峪倒流河之濱,靠山向陽,河水清澈,潺潺長流。唐宋時期此處山林茂密,保證了燒窯燃料的充余,瓷土、釉料隨地挖掘即可使用。該窯和郟縣黃道、臨汝東溝窯僅一山之隔,距魯山段店約50余公里,制瓷者可以比較方便地交流技術,相互借鑒。這一窯址的選擇足見先人的高瞻遠矚。

科學考古發掘終于揭開了唐代花瓷的神秘面紗。不知我們的先人歷經了多少艱辛,耗費了多少心血,付出了多少代價才在單色釉的陶瓷上取得如此美好的窯變裝飾藝術效果,并成功研制出有史以來的第一個分相乳光釉。這次發現不但揭開了唐代陶瓷藝術的科學奧秘,也為研究中國陶瓷發展史和中國歷史文化提供了極其珍貴的實物資料。

(3)鈞窯匠師的研究和試燒

唐代花瓷窯址的發現破解了鈞窯傳統工藝之謎。

由于下白峪鈞窯區約于元末明初停燒,數百年來埋沒在歷史的黃土下,整個窯區遺址一直是國內外考古和陶瓷界考察研究的重點,成為研究鈞瓷藝術的寶庫。自清末以來,不少專家學者都從這里得到了很多珍貴的實物資料,獲取了很多鈞窯方面的技術知識。神垕的陶瓷匠師們更是“近水樓臺先得月”,掌握了很多實物資料和技術奧秘,為鈞窯的恢復和發展起到了不可估量的重大作用。

改革開放以來,神垕部分鈞瓷優秀匠師根據歷年來考古發掘總結的資料,另辟蹊徑,重新組方,配釉全部用當地原料,不加任何其他化學制劑,摸索試驗終獲成功,仿古鈞瓷受到中外收藏家的青睞。

(4)進行科學測試,尋找理論依據

為了弄清唐代花瓷的本質及其與后世分相乳光釉的關系,筆者又于2005年與山東省硅酸鹽設計研究院原總工程師劉凱民先生合作,用現代科技手段對采集到的河南省下白峪、郟縣黃道、魯山段店出土的唐代花瓷釉的化學組成和顯微結構進行科學測試研究,并根據研究結果論證了與唐代花瓷釉同宋元鈞窯系釉等分相乳光釉的源流傳承關系。

這一研究成果,我們以《唐花瓷釉的本質及其后世分相乳光釉的關系》一文在“2005年中國禹州鈞瓷學術討論會”上宣讀,并被收編入《2005·中國禹州鈞瓷學術研討會論文集》,后來又發表于《山東陶瓷》2006年第一期上,在陶瓷界產生了很大影響。“問渠哪得清如許,為有源頭活水來。”先人在創燒花瓷之初,雖然有得天獨厚的天然條件,但在過去科學技術相對落后的情況下,先民們只能從生活實踐中去認識自然,從自然界中獲得知識,這要經過長期的生產實踐和無數次的失敗才能成功。在陶瓷工藝發展過程中,器物從無釉到施釉經歷了漫長的歷史過程,生產施釉陶是陶瓷技術上的一個大的飛躍,陶工們為了在陶瓷上取得美好的裝飾效果,經過若干年代思考和試燒才得以燒制成功。

(5)專家學者與匠師相互交流破解學術爭議

唐代花瓷和后世宋元時期分相乳光釉的關系是陶瓷界長時期頗有爭議的問題。有人認為,唐代花瓷釉和宋元鈞瓷釉色差別太大,時間又相隔太長(隔著五代約50余年),說它們之間有傳承關系,未免有些牽強,有的人甚至堅持完全否定的意見。蔡元培先生說過:“多歧為貴但不茍同。”有爭議是好事,學術觀點因爭議而愈顯明晰,凡參與爭議者均顯示其對爭議問題的關心和關注,問題因多加關注而得到破解。

通過長時間對鈞瓷歷史的調查,我們深感古代鈞瓷匠師之偉大。祖先在過去科技相對落后,生產條件又十分艱苦的條件下,歷經千年以上的歲月,創造出鈞瓷這樣的絕代佳品,為我國鈞瓷工藝、陶瓷美學開辟了一個新的境界,實為不易。

如今,正如我們大家所了解或親眼看到的,鈞瓷匠師從清末至今奮斗了100多個春秋才使鈞瓷得到恢復。有的窯變技術奧秘還在探索研究之中。如北宋鈞官窯遺址發掘距今已數十年,遺址中的官鈞、影青等品種雖已仿制多年,有的到現在仍不能望鈞官窯之項背。現在,鈞官窯器物不僅千金難求,就連瓷片也成了無價之寶。

對唐代花瓷和宋元鈞瓷傳承關系的質疑,可以說都是出于對鈞瓷的關心,不過,有的多是根據歷史文獻作結論。但是,歷史上很多事情都是在不停地改寫,所以不能盡信文獻,這些文獻都只能作為局部的證據使用,最終的科學結論必須以考古發現,科學測試,匠師試燒為依據。

自發現唐代花瓷窯后,神垕有不少優秀陶瓷匠師參照發掘出的實物和測出的數據,經過長時間的反復試驗燒制成功了唐代花瓷和傳統的鈞瓷,用事實證明了唐代花瓷和宋元鈞瓷的傳承關系。

已故著名國學大師季羨林先生在他的《談讀書治學》(當代中國出版社出版)一書里有篇題目是《把學術還給人民大眾》的文章,文中說:“人民大眾創造力的偉大清清楚楚擺在我們眼前不容我們不承認。歷史一切進化的根源都是從大眾那里來的,他們才真正推動了歷史的巨輪。”他認為:“歷史上所謂‘英雄’同學術史的大學者一樣,當然有他們一定的作用,無論誰也不會一筆抹殺,但他們只不過適應了人民大眾共同的要求,或者把人民大眾的經驗總結起來,使社會進化加速一步或學術水平提高一步,脫離人民大眾就什么都做不成。”建國后的鈞瓷恢復生產,正是有了考古界專家學者熱情關注和大力支持與專家學者和匠師的密切配合和共同努力才加速了恢復的進程,這是人所共知的事實。

總之,唐代花瓷和宋金元鈞瓷都是勞動人民創造的。清末至今的鈞瓷恢復和發展也都是以人民大眾(包括專家學者、工程技術人員)為主體歷盡艱辛,才創造出鈞窯繼北宋之后的再度輝煌。唐代花瓷和宋元鈞窯(包括鈞官窯)遺址不少是經過專家實施了科學的考古發掘,并用現代科技手段進行了科學測試,真正作到了理論與實踐的相結合、學者與人民大眾的團結統一。唐代花瓷和宋元鈞瓷乃是一脈相承的。

參考文獻:

1 佐藤雅彥《中國陶瓷史》,(東京)平凡社,1978年版P139-141,轉引自秦大樹等《河南省禹州市神垕鎮下白峪窯址發掘簡報》,載《文物》2005年第5期;

2 李家治主編《中國科技史·陶瓷卷》,科技出版社出版;

3 北京大學《中國考古學研究》;

4 河南省文物考古研究所《河南省禹州市神垕鎮下白峪窯址發掘簡報》