(3)鈞瓷造型和窯變藝術的完美結合

鈞瓷造型,繼承了我國古代陶瓷和青銅器的造型藝術,并逐步用美學法則和造型藝術規律,反復實踐,不斷創新,創造出獨特設計風格的鈞瓷產品。

宋代名窯輩出,鈞、汝、官、哥、定五大名窯聞名遐爾。鈞瓷不但釉色獨特而且造型優美。北宋晚期,宋室宮廷在今禹州市“古鈞臺”附近設官窯燒制鈞瓷,不計工本,不惜代價。在藝術上千錘百煉,精益求精。其造型工藝達到有法皆備,無美不臻地步。這些產品是陶瓷中的杰作與瑰寶,其儀態和風范成為陶瓷界長期追仿的榜樣。

鈞瓷造型有強烈的民族風格和時代特色。唐代青瓷渾圓、豐滿、氣勢宏大。宋代鈞瓷造型在繼承唐代藝術的基礎上,著意仿商、周青銅器的特點,渾樸古雅,端莊凝重,裝飾簡練,線條明朗,起伏有致。匠師們工藝考究,在藝術上法古不泥古,古拙高雅,富于時代風格。如出戟尊、敞口尊、鼓釘洗、盂形花盆、菱形花盆和盆奩、雞心碗、高足碗、帶把洗、三足爐以及瓶、罐、盤等質樸敦厚,簡潔清新,著意表現一種崇高的民族氣派,散發出濃郁的民族工藝之花的芳香。50年代以來,禹州鈞瓷匠師的藝術品,造型藝術又有新的發展和創造。總之,鈞瓷的藝術美,除釉色的變化外,還體現在造型線條的處理上,追求端莊、肅穆,宏大的氣魄,顯示出內在含蓄的藝術魅力。

3.1、鈞瓷造型的藝術特點

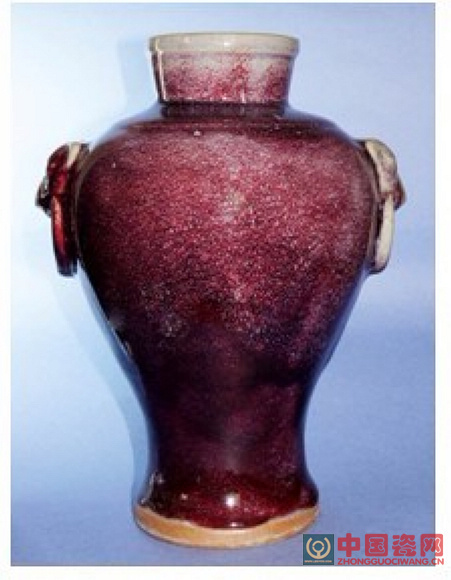

縱觀鈞瓷,器型種類雖多,但基本體型多屬圓形,圓形器物具有易制作、易燒制、美觀大方、使用方便等特點。其器物形體,主要是對曲線的靈活運用,器體曲線弧度的長短、寬窄、高低、伸縮的變化,直接影響作品形體的實感和窯變藝術的發揮。鈞窯的著名作品如虎頭瓶、梅瓶、觀音瓶等,外輪廓都是采用這種線型。鈞窯匠師以精湛和嫻熟的技藝,巧妙地運用變化與統一的規律,使形體有骨有肉,雅致挺拔。再配以絢麗多彩的窯變釉面裝飾,顯得器物神韻非凡。虎頭瓶從肩部到足部都用曲線處理,口部則用直線,對比鮮明;肩部曲線向外擴張,顯得豐滿宏偉;下部內收,使肩部更加突出;足部向外擴張,保持穩健平穩;口部直中寓曲,呈喇叭形,和足部遙相呼應;肩與口部的結合處采用軟線角,給人視覺上以柔和、諧調、舒適感,肩部除有一條承上啟下的線條外,又吸收古代器物上的“鋪首”藝術,改用虎頭作耳飾,經過高溫燒制,釉汁向下流淌,虎頭破釉而出,威嚴莊重,栩栩如生。整個瓶體造型設計運用變化統一,均衡安定、對比呼應的法則,實用性和藝術性完美結合,成為百看不厭的佳作。1984年,虎頭瓶作為鈞瓷代表作在北京參加評比,榮獲“金杯獎”。梅瓶在造型上富于形式美,瓶體對曲線的運用巧妙靈活,盡量把最大直徑向上提,使瓶的個性更加突出。整個形體小口、短頸、豐肩、苗條、修長、亭亭玉立,惹人喜愛。觀音瓶的設計者,對曲直線的運用恰到好處,其口、足和梅瓶相反,足部較寬,口部呈喇叭形,肩部柔和優美,器身修短合度,綽約多姿。

3.2、鈞瓷造型和釉色的配合

鈞瓷屬厚釉系統,又系窯變成色。因此,器物形體的張、縮和釉色的存、流必須密切配合,才能使器物的造型美與釉色美巧妙地融為一體。

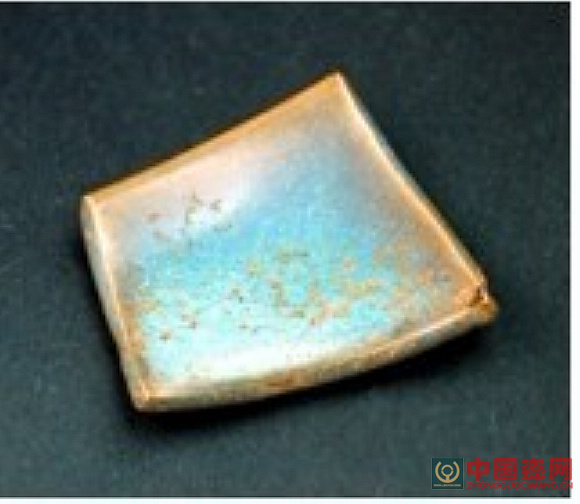

鈞瓷的口沿有侈口、折沿等。侈口唇緣尖薄,棱角突出,經過高溫燒成,釉汁向下流動,在薄層玻璃的覆蓋下,胎骨露出呈紫色,和器身肥厚釉色多變形成鮮明的對比,顯得神韻古雅。不論古代和現在的鈞瓷工匠,在造型設計和加工原料,整修坯胎時,都別具匠心,精心操作,把口緣修得厚薄適當,使釉汁的流存恰如其分,做到口緣美和整體美的有機結合。鈞瓷器物除較薄的邊緣外,匠師還充分發揮鈞瓷的特點,設計出寬厚的平折沿,使口沿裝飾得分外嬌艷。如鼓釘洗、海棠洗等口沿較寬,經過高溫燒制,口沿內釉汁存留平整,胎骨有蓋有露,露的部位單一清秀,蓋的部分豐富多變,涇渭分明,把鈞瓷古樸雅致的格調反映得更加突出。

匠師們根據鈞釉的特點,對器物肩部、腹部的設計,是起伏適當,曲線突出。為使釉汁流阻適當,另加承上啟下的弦紋,施釉時,根據器物部位的形體不同,分別施厚釉、薄釉,經過高溫熔融,燒出器物的釉色有靜有動。有的像飛流直下的清泉,有的像風平浪靜的湖水。如虎頭瓶經過高溫,釉汁熔融流動,由口部流淌到肩部,推動肩部急流而下,從而簇擁到底部,使各個部位的釉色相互結合,相互滲透,呈現出千變萬化、艷麗絕倫的美妙色彩。

鈞釉釉層厚且流動性強,器物足部設計是內收外撇呈三角形,以承受釉汁的下淌并阻止釉汁粘染足部,不致破壞器物的整體美觀。有的靠近足部再加一槽線,以防釉汁的流淌,使釉色的流動恰到好處,再加上肩、腹部五光十色的釉色裝飾,使整個器物既對立又統一,既變化又協調,給人以美的藝術感受。

3.3、鈞瓷的附件裝飾

對鈞瓷的附件裝飾,匠師們則是別具匠心,發揮了高度的表現才能。對形體的結合、比例的運用、虛實的安排、釉色的配合,都處理得十分恰當。從而豐富了器物的形體,并使器物多變增加美感,形成了獨特的風格和特征。如雙龍瓶,把兩條彎曲的龍放在瓶體的上半部,龍嘴銜瓶,龍尾貼肩。由于龍尾安裝在瓶體的豐滿處,使瓶體顯得更加宏偉壯觀。上邊雙龍弧度較大,似騰云駕霧,和較小的足部形成鮮明的對比。雙龍的構件安裝在瓶身互相對稱的位置上,使瓶體安定勻稱,充滿情趣。再配以多變的釉面裝飾,使雙龍瓶更具有強烈的感染力。現代設計人員在造型設計上既仿古又不生搬硬套,如雙鶴瓶和孔雀瓶的設計,既沿用古代傳統造型的規律,又巧妙地運用現代手法,配合鈞釉的特點,設計出的產品古樸新穎、美觀大方。鶴在我國被譽為吉祥瑞鳥,象征長壽,用鶴作裝飾,使鶴與瓶之間虛實聯系,引人遐想。在造型處理上,用連貫的方法,鶴身與瓶身融為一體,既是瓶體,又是鶴身,氣韻連貫。在線形上,用線流暢,充分發揮鈞瓷窯變的特點,釉色在窯中隨著形體上的線條自然流動,妙趣橫生。有的正中瓶身雞血紅,兩側玫瑰紅、茄皮紫,側面(鶴身)深藍,雙鶴銜瓶,頸項凸起,眼圈留釉呈紅色,顯得格外出神。整個器物動中有靜,靜中有動,給人以高雅文靜之感。孔雀瓶,高42厘米,最大直徑18厘米,瓶體高大豐滿,比例勻稱,兩只孔雀仰頭收足而夸張肩腹,深厚中體現莊重,挺拔中顯示風采。孔雀上身輪廓清晰,巧為瓶耳,尾部下垂貼在瓶體上,作品完整統一。再配上含蓄凝重的鈞釉,高貴典雅之氣油然而生。鈞瓷匠師為美化造型,常在器物上用乳釘作裝飾。一般在乳釘下,再加一條弦紋,控制釉汁流動。這樣,以釉汁的聚散厚薄,顯示出釉色之美,并使乳釘像顆顆珍珠在器物上閃爍。如北宋的鼓釘洗、八釘罐、八釘碗等,鬼斧神工自然天成,其色彩古樸典雅,精美絕倫。

鈞瓷絢麗多彩的自然窯變藝術,千變萬化,妙不可言,真可謂畫家嫌筆拙,丹青難繪;詩人怨詞窮,詩句難描。這泥與火的藝術,植根于中華大地,以歷史人文為背景,以豐富美化生活為要旨,給人們帶來了無窮的物質和精神享受。這棵常青藝術之樹將穿越時空,綿延不絕。

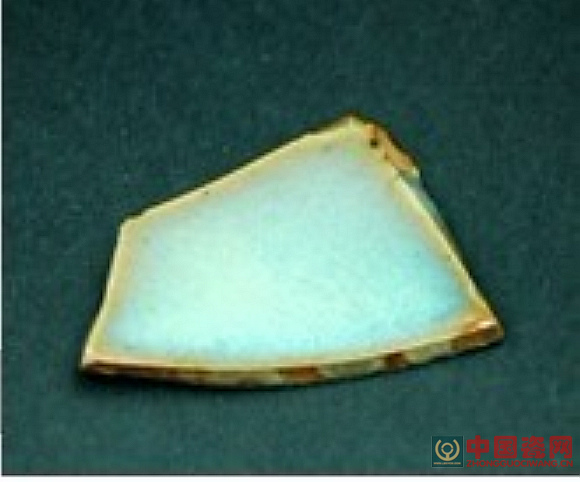

(4)古鈞釉的發現與研究

為了能夠很好地繼承古代鈞瓷的傳統技術,歷年來我們藝海拾貝發現和收集到宋、金、元鈞瓷胎骨和釉料標本30余種,為探索和研究古代鈞窯胎、釉找到了珍貴的實物資料。挑選幾種作了化驗分析,化驗報告附后,供研究者參考。