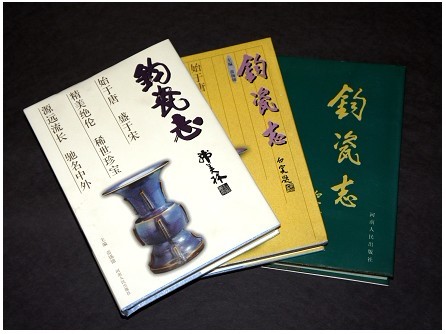

6 為鈞窯立傳

多年來,陶瓷界的愛好者、收藏家都渴望出現一部鈞瓷專著得以借鑒。由于歷史的條件限制,一直未能如愿,1984年禹州市人民政府根據上級指示成立《鈞瓷志》編輯室,抽出專門人士進行編寫,工作人員奔走跋涉,深入窯區調查并奔赴全國各地,查閱檔案資料,訪問專家學者,又經過數年的精心筆耕,并請全國著名的陶瓷、地質、工藝美術、史志等專家學者進行審定,終于完成了編寫和出版工作,填補了歷史的空白。

7 唐代花瓷和宋代鈞瓷一脈相承

唐代花瓷是在黑色釉上施以灰白斑,而宋元時期的鈞瓷是在各種青釉上施以紅斑,它們的基本格調是一致的。我們認為,唐代花瓷胎體厚重,釉色黑暗,隨著社會的發展和人民生活水平日益改善和提高,匠師們把日用產品造型由厚重變輕薄,釉色由黑暗變為多樣化,這是很自然的,也是必然的。

經過我們多次試驗,終于用燒制唐代花瓷的釉料,加以調配,用1200℃以上的還原氣氛燒制出了和宋元時期完全相同的天青、月白、豆綠等鈞釉色彩。由此可以肯定,鈞窯釉是繼唐代黑釉出現的,也就是說鈞窯匠師是利用當地土料為基料,調試而燒制出多種青釉(即鈞釉),它們和唐代花瓷同為一個“祖先”,唐代花瓷和鈞瓷乃一脈相承。我們把試驗標本送北京故宮博物院請古陶瓷專家耿寶昌先生、王莉英女士鑒定。

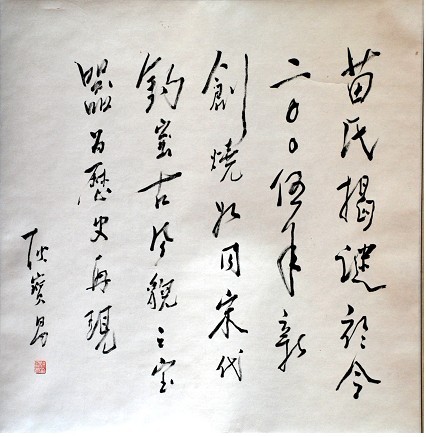

耿寶昌先生說:“這是奇跡”,并親筆題詞“創燒如同宋代鈞窯古風貌之寶器,為歷史再現”。因此,我們更加確信,陶瓷匠師對黑釉的長期應用,嫻熟地掌握了它的性能,在唐代晚期就燒出接近青釉的器物,到了北宋,鈞瓷藝術的成熟就水到渠成了。

8 改革開放促進了鈞瓷的發展

1979年以來,國家在改革開放的政策指引下,大力發展經濟,使在“文化大革命”中遭受厄運的鈞瓷回到絢麗的春天。由于我國對外貿易的增加,鈞瓷的國際市場也日益擴大;隨著旅游業的開展和人民物質文化生活的改善與提高,對鈞瓷的需要量也顯著增多,大大促進了鈞瓷生產的發展。原有廠家規模不斷擴大,新的廠家日益增多,民營企業開創了鈞瓷的新局面,鈞瓷產量大幅度提高,造型藝術由過去的以仿古為主,發展為多樣化,大型化;燒制工藝由以煤為主,發展為煤、氣、柴多種方法燒制。繼1984年以來,鈞瓷獲國家最高殊榮——金杯獎,又在國內和國外舉行數次規模較大的展銷活動,在全世界范圍內引起了強烈的反響,鈞瓷聲震寰宇,成為國家政要、黨政機關以及民間迎來送往最名貴、最厚重、最高雅的禮品;國家機關、企事業單位、個人廳堂陳設鈞瓷,已成風尚。

9 恢復柴燒工藝,傳承鈞窯文化

據考古研究證實,鈞瓷初燒是沿用唐代木柴作燃料。柴燒以其火焰長,有害氣體少,升溫柔和,產品成色好,而倍受鈞瓷匠師的青睞。隨著窯區山林的砍伐,柴燒燃料的匱乏和煤的大量開采,柴燒早已被煤燒所代替,柴燒技藝隨之失傳。恢復鈞瓷生產以來,特別是新中國成立后,不少的鈞瓷研究者都希望恢復這一傳統工藝,使之流傳后世。但因失傳的時間過長,先人只留下一些柴燒窯爐遺址,燒窯技法早已失傳,恢復談何容易。再者,多數的鈞瓷研究者都推斷柴燒只能燒低溫,不能燒高溫,不少人對這一千年絕技只能望之興嘆。2005年后不少廠家相繼用柴窯燒制出乳光瑩潤、渾厚大方、可與宋鈞媲美的器物,使失傳已久的柴燒技術重現世人眼前。柴燒鈞瓷的燒制成功,是對創燒鈞瓷祖先莫大的回報和慰藉,具有里程碑的意義,同時也破解了鈞窯發展史上的諸多懸疑。同時,不少專家學者也提出,為節能減排和保護環境,柴燒工藝不宜推廣。

10 關注和參與鈞瓷創作的大師們

自鈞瓷恢復以來,特別是新中國建國后的數十年間,國內美術界、陶瓷界的著名專家學者都對鈞窯的恢復和發展十分關切,有不少專家、教授還親來創作或舉辦講座,向鈞瓷藝人傳授技藝,為鈞瓷的恢復和發展建立了不朽的功勛。這其中有(以姓氏筆畫為序)劉煥章、周國楨、羅明遙、高莊、韓美林、梅建鷹和天津美術學院的教授和教師等。其中最為執著、來禹州次數最多、時間最久、創作最多、影響和貢獻最大者當屬著名畫家、雕塑家韓美林先生和天津美術學院的教授和老師們(天津美院另有專題記述)。韓美林先生對鈞瓷熱愛有加,從1986年以來,曾多次來禹州搞鈞瓷創作,1986—1987年在禹州鈞瓷一廠,他駐廠數十天,創作出很多大型鈞瓷陶藝作品,為鈞瓷陶藝創作起到了劃時代和里程碑的作用,并帶出一批年輕藝徒。2000年他親自帶領他的工作室人員來禹州鈞瓷研究所創作出一批鈞瓷優秀作品,并為其他廠家設計出很多精美的鈞瓷造型;2001年5月中國美術家協會韓美林工作室與禹州星航鈞窯共同開發禹州鈞瓷,他親手設計出多種新的鈞瓷造型;2004年他又在禹州市鈞瓷研究所掛牌成立“中國美術家協會韓美林工作室”,同年,他和禹州市鈞瓷研究所、孔家鈞窯、苗家鈞窯共同合作燒制鈞瓷,燒制出一批經典之作。

以上的專家學者,都是在國內或在國際上知名度很高的藝術大師。他們為了弘揚祖國的鈞瓷文化,開創鈞瓷藝術的新局面,都不辭辛勞,千里迢迢來禹,親為鈞瓷設計創作很多精美作品。不但給禹州人民留下了一批名貴的鈞瓷珍品,而且他們的高超技藝、人格魅力、智慧才能及藝術風范,在禹州陶瓷界產生了很大的影響,更是不可多得的寶貴精神財富。

回首百年鈞瓷的恢復和發展歷程,雖道路曲折,但成效卓著。在今后的發展過程中,定會遇到一些新的困難和問題。但只要改變思維方式、樹立科學發展觀、尋求科學發展道路、建立長效機制,這棵常青的藝術之樹將“綿綿若存”,與日月同輝。

【此文作于2005年5月,被編入《2005中國禹州鈞瓷學術研討會論文集》,原文作了刪節】