第三節(jié) 馮先銘的鈞窯情

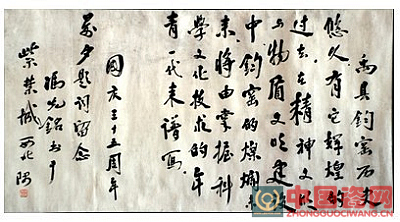

馮先銘(1921-1993),中國古陶瓷專家、故宮博物院研究員、原中國古陶瓷研究會會長、國家文物委員會委員、國家文物鑒定委員會委員。早年就讀于北平輔仁大學(xué)西語系。他家學(xué)淵源深厚,受其父馮承鈞(歷史學(xué)家、翻譯家)的影響,對歷史有濃厚的興趣。上世紀(jì)四十年代應(yīng)職于北京故宮博物院,主要從事中國古陶瓷的研究、整理、收購、編目和古窯址的調(diào)查鑒定等工作。幾十年來,他跋山涉水,親赴全國各地考察了一百二十多個城市的古瓷窯遺址,采集了大量的古陶瓷標(biāo)本,并從全國各地收集與收購兩萬件瓷器,充實了故宮博物院的藏品。三十多年來,他還焚膏繼晷,致力于古陶瓷書籍的編纂和著述,曾發(fā)表論文數(shù)十篇,編著多種陶瓷名著,可謂著作等身。特別是,他和全國著名古陶瓷專家學(xué)者安志敏、安金槐、朱伯謙等一道,成立《中國陶瓷史》主編小組,編纂《中國陶瓷史》。從1975年發(fā)起倡議到1982年正式出版,共用7年時間完成了這一黃鐘大呂式長篇輝煌巨著,填補了我國陶瓷發(fā)展史上八千余年的歷史空白,成為中國第一部陶瓷經(jīng)典之作,實為功德無量。

在鈞窯方面,他繼1950年陳萬里先生來禹州考察鈞窯之后,多次來禹州考察,發(fā)表《鈞窯諸問題》等重要論文,編《中國陶瓷史》時,他分工撰寫唐、五代、宋的章節(jié),對唐代花瓷與鈞瓷的關(guān)系,鈞窯的起始年代,鈞官窯的性質(zhì),以及金元時期的發(fā)展?fàn)顩r等鈞窯發(fā)展史上的重大問題,都作了精辟的論述,如他說“鈞窯的早期歷史,仍然很不清楚。七十年代末期,在小白峪(實為神垕下白峪,作者注)村發(fā)現(xiàn)唐代花瓷窯址,窯址遺物有黑釉彩斑裝飾的碗罐、拍鼓等,提示了鈞窯早期與唐代花瓷有關(guān)。”他還說:“鈞窯創(chuàng)燒始于宋而不始于金。1974年至1975年,在鈞臺窯的發(fā)掘中,發(fā)現(xiàn)有‘宣和元寶’錢范,還有底部刻有一至十的數(shù)目字和故宮所存器物相同。它提示,‘北宋晚期是鈞窯的鼎盛時期。’關(guān)于鈞臺窯的性質(zhì),他說:“禹州城內(nèi)八卦洞地方發(fā)現(xiàn)的宋窯遺址出土的標(biāo)本證明,八卦洞窯是宋代燒造宮廷用器。”馮先銘先生,一貫治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),考證有據(jù)。他這些在鈞窯方面的學(xué)術(shù)觀點,對鈞窯的恢復(fù)和發(fā)展起到了重要的指導(dǎo)作用。經(jīng)過幾十年的實踐,也證實了上述論點的正確性。

但是鈞官窯的燒造年代,近幾十年來,一直爭論不休,見解各異,馮先生在他的《有關(guān)鈞窯諸問題》一文中有一句非常重要的話,他說:“遺憾的是從鈞臺窯址出土的標(biāo)本還看不出這個發(fā)展過程的脈絡(luò)。”

這可能是引起爭論的重要原因。同時也可以看出馮先生對鈞臺窯考察的深入細(xì)致和他的遠(yuǎn)見卓識。

我對馮先銘先生過去只聞其名,未曾謀面。1977年冬,在神垕鎮(zhèn)的下白峪村首次發(fā)現(xiàn)了唐代花瓷窯遺址,標(biāo)本帶去請他鑒定,他和李知晏先生(古陶瓷專家)一眼就看出是唐代器物,當(dāng)他得知是在神垕鈞瓷的集中產(chǎn)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)時,非常高興,說這是一次重要發(fā)現(xiàn)。他說:“神垕是鈞窯集中產(chǎn)區(qū),多年來一直未發(fā)現(xiàn)唐代窯址,這一發(fā)現(xiàn),對研究鈞窯的發(fā)展史,將起重要作用。”我們帶了兩塊唐代花瓷拍鼓殘片,他看后就保存在北京故宮博物院。初次接觸,見他衣著整潔,溫文爾雅,一派學(xué)者風(fēng)范。以后,因為工作關(guān)系,接觸逐漸多了起來,在長期的交往中,既感到他的學(xué)識淵博,又感到他為人之親切,很愿意和他交往。上世紀(jì)80年代,他親來神垕考察唐代花瓷和其它鈞窯遺址時,到神垕鎮(zhèn)《鈞瓷志》編輯室找我們交談。當(dāng)他看到一塊神垕下白峪唐代花瓷拍鼓殘器時,提出要把那塊標(biāo)本帶回北京,因收集的唐代花瓷標(biāo)本大部分送人了,剩下這塊是下白峪唯一的有代表性比較好的一塊,馮先生提出要帶必有重要用途,只得忍痛割愛,讓他帶走。到2005年,對神垕唐花瓷,用現(xiàn)代科學(xué)手段進行測試,向北京故宮博物院要標(biāo)本時,才知道馮先生帶回去的那塊唐代花瓷標(biāo)本,早已交北京故宮博物院保存。

上世紀(jì)80年代,編纂《鈞瓷志》時,《鈞瓷志》的篇目設(shè)置及主要章節(jié)都請馮先生修改和審閱,他在百忙之中都字斟句酌,十分認(rèn)真,提出了不少修改意見。

在編寫《鈞瓷志》的過程中,不論查閱資料或請教問題,他都熱情接待,有問必答,有求必應(yīng)。《鈞瓷志》初稿大部份都經(jīng)過他審閱。有一次,在北京故宮博物院查閱清代乾隆皇帝的《御題詩集》,他在百忙中親自幫助查找和復(fù)印,使我深深感動,至今難以忘懷。還有兩件事情,也使我至今記憶猶新。一是我于1985年底寫信給馮先生,請他幫助找日本小山富士夫編著的《宋瓷》一書;二是我申請加入中國古陶瓷研究會為會員時請他給予的幫助。《宋瓷》一書,故宮沒有找到,說“此書已過時”,并給我提供信息說,“小山的學(xué)生寫過《磁州窯》一書,河北邯鄲陶瓷公司有人翻譯,可請河北邯鄲陶瓷公司葉廣成總工程師寄你一本,也提我說的,諒不至于撲空。”并隨信寄來入會申請表,我填好后寄廈門大學(xué)人類學(xué)系葉文程教授(葉原為古陶瓷學(xué)會秘書長)。信中還說:“去年十二月二十六日來信,除夕那天見到了,由于這些時忙于寫教材及大百科全書約稿,至今已兩周始作覆,望見諒。”

馮先銘先生,肩負(fù)全國古陶瓷研究工作之重任,還要親自撰寫論文和編著書籍、出國講學(xué)、接待外賓等,工作十分繁忙,從上述幾件小事中,足見其品德之高尚,充分體現(xiàn)了他的“人品”“學(xué)品”——人格魅力和學(xué)術(shù)修養(yǎng)。

馮先銘先生,一向身體健壯,氣宇軒昂,精神煥發(fā),根本看不出病疾。后來聽說,馮先生有了心臟病,我想上了年紀(jì)的人,有點心臟病,不是什么大問題,可是不久在報紙上看到他仙逝的消息,我深感悲痛和惋惜!像他那樣品學(xué)兼優(yōu)的專家學(xué)者,我們的祖國是多么需要他呀!他一生為了保存和發(fā)展祖國的陶瓷文化,勤勤懇懇,不知付出了多少辛勞,真可謂鞠躬盡瘁,死而后已。如果他能活到現(xiàn)在,那該有多好!馮先生離開我們走了,永遠(yuǎn)地走了,生生死死自然規(guī)律,任何人也改變不了。但是馮先生的高尚情操和學(xué)術(shù)成就,以及對祖國陶瓷事業(yè)的卓越貢獻,將永遠(yuǎn)銘記在人們的心中。