第四節 鄧白與《鈞瓷志》

鄧白(1906-2002年),字曙光,號白叟,男,漢族,廣東省東莞市人。他出身中醫世家,但他不愿繼承父輩衣缽,八歲即跟鄰居畫家學工筆花鳥畫,及長立志學美術。1933年考入南京中央大學藝術系,大學畢業后,一直從事藝術教育。解放后,任浙江美術學院(后改中國美術學院)國畫系和工藝系主任、教授、藝術學科博士、研究生導師。

鄧白教授不僅是一位工藝美術教育家、書法家、工筆花鳥畫家及陶瓷專家,同時,又是著名藝術理論家。他學識淵博,對哲學、詩詞、歷史、美學、考古學等,均有深入的研究,尤其是在陶瓷史論及中國畫論方面,他的專長為藝林所公認。

鄧白先生享年96歲,他生前一直精神矍鑠、頭腦清醒,編著陶瓷、國畫、工藝美術等巨著,曾合寫輝煌巨著《中國陶瓷史》并任該書的美術顧問,可謂學富五車、著述等身。

鄧白先生長期從事美術教育及學術研究工作、培養了大量美術人才,桃李滿天下。不少著名畫家、高級工藝美術師、高等美術院校的主要領導、美術出版社的主編多出于他的門下。

鄧白先生德高望重,享譽藝林,但他一貫淡泊名利,誠懇正直,平易近人。這從他的“白叟”號中也可一目了然。一般知識界的名人,多以他所居之地的名山大川為號。杭州市有那么多名山美境,他不依靠名山或美境,提高他的聲望,而自稱“白叟”,把它定位于杭州一普通老人,先生之品格,由此可見矣。

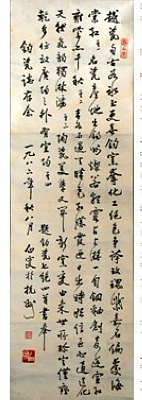

過去我與鄧老素昧平生,只是久仰他的大名。上世紀80年代編寫《鈞瓷志》時,因他在陶瓷藝術方面是一位著名專家,需要得到他的支持和幫助。但是我心里感到:有的高級知識分子都有些擺譜,不知鄧白怎樣?有點恐懼感,怕吃閉門羹,但還是試著給他寫信,并寄去《鈞瓷志》篇目,請他修改。不意竟得到他的大力支持和贊揚。如他在回信中說:“您為我國名瓷鈞瓷作志,系統地論述它的發展里程和工藝、藝術上的成就,還有人物簡介,藝文征引,對傳統陶瓷這樣深入研究,在目前還是一項創舉,您的工作,實在值得十分欽佩!我國古代名窯,遍于各地,曾經對世界文化作出重大貢獻。如果都能把它整理寫出來,無疑就是一部中國名瓷的輝煌巨著,您帶了個好頭,讓我衷心預祝《鈞瓷志》取得圓滿的成功。”

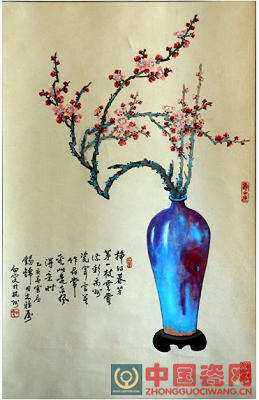

《鈞瓷志》中“鈞瓷藝術”一章,因我們缺乏資料,又有一定的難度,曾約鄧老起草,然鄧老受眼疾所困,只得由我起草,由他審閱。從此,不斷書信來往,互通電話,成了神交之友。如遇我的親友去杭州,托他們到鄧老寓所代為探望。所去之人,不論專家學者或平民百姓,或者神垕在浙江美院學習的學生,他都熱情招待,出門迎送。原禹州市鈞瓷一廠天目釉燒制成功,讓我寫信請他鑒定和題詞,有位禹州的朋友讓我向鄧老求字,他都欣然應允,并且不惜紙墨,都是大幅(4尺整張)。工筆畫是鄧老的專長,在國內國畫界享有盛名。1995年,我接到鄧老一封掛號信,一看竟是他畫好的一幅工筆畫,也是大幅(4尺整張),畫著一只鈞瓷梅瓶,瓶中插一束桃花,瓶身窯變彩色溫潤、活而多變,酷似一件絕妙鈞窯佳品。這束鮮艷的桃花,有的剛剛盛開綻放,有的含苞待放,栩栩如生躍然紙上,還題了一首詩:“插得春芳第一枝,云霞流彩禹州瓷。寄言莫作尋常看,此是東風得意時。”右上角蓋著一方工整的壓角章,署名處,蓋著他的印記,可為畫印詩俱全的一幅珍品。詩中對禹州鈞瓷恢復和發展給予高度評價。這真是喜從天降,我哪里會想到,鄧老這位在全國知名度極高的工筆畫家,在望九之年,竟給我寄來如此珍貴的墨寶,我心潮騰涌,視墨寶如拱壁,珍藏家中。

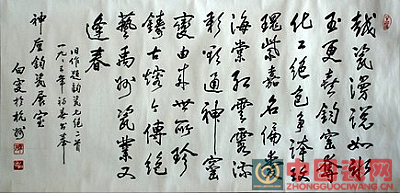

《鈞瓷志》書稿完成后,請鄧老題寫了書名,將他為《鈞瓷志》題寫的四首七絕詩刊在書的首頁。出版后寄給鄧老,他看后,對《鈞瓷志》寫出評語。他說:“專著《鈞瓷志》內容全面,標志著您多年的心血結晶,包括考古發掘、發展歷史、工藝科研、藝術特色,以及銷售影響情況,皆敘述周詳,論證有據,是一本富有參考價值的好書。”

“陶瓷是一門科學與藝術結晶的學科,我國陶瓷源遠流長,精深博大,一般只能懂得一部分,分工過細,有很大的局限性,各搞各的,不能知其全貌。例如搞考古的,只能談出土情況、遺物年代;搞工程的,只講化學分析、釉料成分、燒成溫度;搞美術的,也是只知造型、紋飾及藝術效果,故很少論文或專著,能給喜好陶瓷的讀者以全面知識。”

“由于您對鈞瓷的歷史及其藝術特點,有深入研究,不僅在理論上,而且在生產實踐上,掌握豐富經驗,故寫成《鈞瓷志》能全面評述,真實有據,不是泛泛空談,特破過去陶瓷著作存在的缺點,是本難得的好書。”

鄧老寫此書評時,已是93歲高齡,仍頭腦清醒,才思敏捷,同時也清楚地看出他對陶瓷研究的深入細致,否則是不能寫出如此中肯的書評來。

從1984年到他去世前的十余年中,通過閱讀他的著作和書信來往、電話交談等,使我深受教益,既增長了不少知識,又開闊了視野,特別是鄧老的高尚情操,學者風范,冶學嚴謹和平易近人的作風,讓我受益終生。

鄧老給我的書籍、國畫、信件,我都視為珍寶,妥為保存,即使是一個信封,也舍不得丟掉。先生的著作我都反復閱讀,每讀一次,都能獲得新的知識。

鄧老于2002年謝世,享年96歲,古人云“仁者壽”。先生的高壽,來自他對祖國,對社會,對人類的無限之愛,也是他應得的回報。96歲幾乎等于一個世紀。自公元建立,至今才20個世紀,先生活了公元的二十分之一,在他們那個時代人中,尚屬少數。他不但壽命長,而且身體硬朗,我記得在他去世的那年春節,我向他拜年他還能親自接聽電話。他一生經歷了清朝、民國的朝代更迭和建國后的“十年浩劫”的政治運動,走過的道路曲曲折折、坎坎坷坷。但是他出于對祖國的熱愛,不管遇到多大的困難,一直孜孜不倦,筆耕不輟,不斷追求真理,追求光明,忠于自己的學術事業,熱愛祖國的傳統文化,走完了人生全途,可以說仰無愧于天俯不祚于地,善始善終,他走了中國老知識分子應該走的道路,堪為現代知識分子的楷模。