第五節 傅振倫與《鈞瓷志》

傅振倫(1906-1999),祖籍河北省新河縣。1929年畢業于北京大學史學系。建國前,曾執教于北京大學、北平大學、女子文理學院,并在故宮博物院、國民政府國史館籌備委員會、編譯館等處任職。建國后,任中國歷史博物館研究員,一度兼任中國人民大學歷史檔案系教員,著名史學家、現代檔案學家。

1927年,傅振倫先生在北京大學研究所,從事史志研究,不久撰寫了《劉知己的史學》,寫法深受英史學家麥大維的推崇,年僅20歲的傅振倫在史學界就嶄露頭角。1927年秋,傅振倫先生新編的《新河縣志》被著名教授宋希宜譽為“新型地方志”,黃葦教授稱之為“民國方志之上乘”。1982年中國地方志協會成立,傅振倫被聘為方志顧問。傅振倫先生一生著述甚豐,其內容涉及歷史、檔案、博物館、目錄、文物、考古、陶瓷、科技……民俗、世界語、地方志等多種學科,尤其以方志學著稱,被譽為史志學界泰斗和一代宗師。

上世紀80年代初,河南人民政府及許昌行署下發文件,通知編寫《鈞瓷志》。禹縣人民政府責成神垕鎮政府牽頭神垕幾個主要鈞瓷廠家抽人,由我主持編寫。當時我們這幾個人,都沒從事過編志工作,再加之史料闕如,要完成這一任務就必須得到史學家的支持和指導。我于1985年初赴北京拜訪傅振倫先生。當時傅振倫先生住北京安貞里2區14樓3門103號,既不通郵也不通電話,而且道路未修,也不通車。我步行去了先生家。過去只是和先生通過兩次信,從未謀面,敲先生家門時,心里既激動又忐忑不安,不知怎么面對這位大學者,有些緊張。可同他一接觸就被他那慈祥的面容和平易近人的作風所感動。他毫無名人的架子,使我如沐春風,拘謹之意即釋。他把他的夫人——梁女士給我作了介紹之后,我們便沿著如何編寫《鈞瓷志》的話題攀談起來,自然談得很投機。先生不但在史志方面知識淵博,而且對陶瓷也深有研究,將他所知道的傾囊而授,在編寫的指導思想方面他提出《鈞瓷志》內容要詳實,文字要簡明簡練,必能受到讀者的歡迎。希望全力以赴,完成巨制,為禹州增光,亦地方志之一種專業志也。在鈞瓷方面,對鈞瓷命名的由來、起始年代、成色機理以及與其它窯口的關系等都作了詳述。他甚至還把自己聽到的鈞瓷配釉要加大蒜的秘密也告訴了我。先生的一席話使我如醍醐灌頂,受益匪淺。完稿后,請他作序和題詞,他都欣然允諾。

此后,和傅振倫先生不斷書信來往,他還翻箱倒柜為《鈞瓷志》提供資料。1985年7月,傅振倫先生專為《鈞瓷志》寫一篇文章,名為《鈞窯瑣談》約兩千字,較系統地提供了鈞窯的命名、起始年代、成色機理等重要史料。傅先生又于1985年9月25日來信提供了非常重要的史科:“遷居后,整理書物發現,1946年11月6日我從重慶復員北上到北京筆記一條,錄之于下:‘1946年11月8日,回到闊別八年的故都,與故宮同時李鴻慶先生同游古玩鋪,在東四牌樓南路西某家雜貨鋪,見到一件鈞瓷盤。銘文:‘紹圣二年(1095年)五月口命望道口敬造,社長劉造于鈞州高天祥題,是北宋之物。’。”

信中又說:“亡友朱預青,和我在故宮博物院同事,寫有從郭世五先生軼事稿(郭是故宮博物院專門委員,曾為袁世凱燒造出“洪憲瓷器”)有一條說:‘郭五爺(即郭保昌,字世五)有宋鈞窯渣斗一對,是買自清廷瑜瑨二妃者,還有郎士寧畫一幅,共價現大洋六萬元’可見宋鈞窯價值之昂貴。”

《鈞瓷志》脫稿后,請他審稿。審完初稿,隨信又寄來序言,給《鈞瓷志》作了評價。他說:“苗錫錦同志祖籍禹縣,工作于地方者三十余年,對于鄉邦名產的鈞瓷,鉆研有素,應政府之聘主編《鈞瓷志》。曾與同仁,遍歷縣境窯址,調查古今造瓷情況,采集標本和生產工具,凡有關于瓷器工藝的資料,如殘器碎片,以至窯神廟的斷碣殘碑無不搜求、傳拓,還走訪老藝人。《鈞瓷志》一書,分為10章,計20萬言,凡禹縣燒制鈞瓷的地理環境和歷史背景,歷史沿革,窯區分布,創作工藝,美術及其傳播,鈞瓷的品種、特點,以及國內各地鈞瓷的發現和國外的著名藏品、人物、文獻、掌故無不記載。此外,還敘述了新中國建國以來鈞瓷就地取材及繼承和發展的情況。這部專業志,是禹州志文物篇和產業志的一個重要組成部分,也是河南省志經濟志陶瓷工業篇的珍貴材料。為四化建設提供了可靠的信息依據。清代愛國政治家林則徐稱道《道光大定府志》說:‘如導行之有津梁,制器之有模范。’今《鈞瓷志》亦有類似的功用。余素史志,又酷好古瓷、喜此書撰成,因題數語,以代祝詞。”

上述可知,傅振倫先生對編寫《鈞瓷志》的關切,可謂無微不至,做到了仁至義盡。由于得到他和其他多位著名專家學者的大力支持,《鈞瓷志》出版后,受到了廣大讀者的考驗和認可,連續兩次再版,共出版11000冊。據一位史志學者說《鈞瓷志》出版發行數量這么大,在國內史志上尚屬少見。

《鈞瓷志》于1999年出版,傅先生于1999年去世。沒能讓他看到正式出版的《鈞瓷志》,深感遺憾!

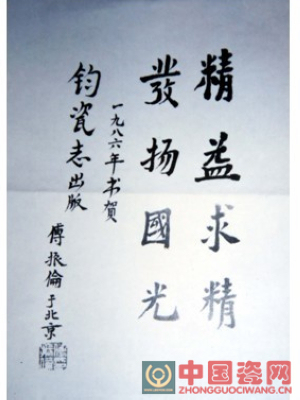

先生的信函,包括信封,我都備加珍惜,將來可能成為珍貴的文物;先生著作,我時常閱讀。按年齡他是一位長者,按學問他是師輩。在我有生之年,應以傅老為榜樣,以傅先生于1986年為《鈞瓷志》所題“精益求精發揚國光”的精神,為升華鈞瓷文化作出自己的貢獻,這也算是對傅先生的報償吧!