第二節 河南省禹縣古窯址調查記略

葉喆民

一 前言

河南省禹縣是我國陶瓷史上有名的鈞窯遺址所在地,歷來相傳該縣西南六十里的神后鎮是出產鈞瓷的中心,且近些年來,又發現該縣西北的扒村也曾是產瓷的盛地。1950年陳萬里先生曾去該縣進行了實地調查,對這兩處窯址的情況有過一些概括的介紹。然而關于鈞窯的燒造歷史,因為過去文獻記載不詳,見解互異,所以至今依然眾說紛紜,莫衷一是。雖然在河南、河北一帶如湯陰、安陽、新安、磁縣等地不斷發現鈞釉瓷片,但大都是時代較晚的元代鈞瓷一類,而傳世的許多號稱宋鈞特別是刻有數碼的盆、奩等殘片迄無所獲。為了進一步了解禹縣古窯址的全貌和它的燒瓷歷史,故宮博物院于今年三月間派馮先銘、方國錦、杜廼 松和筆者四人去禹縣、臨汝、郟縣等地進行了為時三周的調查工作。在河南省文物工作隊李景昌同志和禹縣文化館曹子元同志,以及神后鈞瓷廠盧正興、祁杰等老藝人的協助下,獲得了較多的標本和線索,為各窯歷史與相互關系的比較研究準備了更為有利的條件。現將有關禹縣神后鎮和扒村兩處窯址的調查結果作一簡要報導。

二 神后鎮鈞窯遺址

1 窯址分布及產品特征

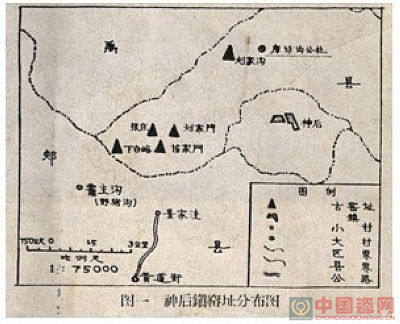

神后鎮位于禹縣西南,距縣城約六十余里的大劉山簏,即明《鈞州志》所謂“磁窯在州西大劉山之下”的地方(圖一)。自宋代以來就以燒制鈞瓷著稱于世,至今仍有國營鈞瓷廠及合作社營瓷廠在繼承著過去的鈞瓷的光榮傳統。據當地老工人介紹,附近二十里內皆產鈞瓷,如劉家門、楊嶺寨多產宋鈞,石屹節、槐樹灣產元鈞,其他如上白峪、下白峪等地亦有宋、元窯址,但因多年來屢經挖掘,地面上幾無窯跡可尋。根據這些線索,我們在神后鎮停留了五天,對上述幾處窯址進行了普查或重點的鉆探工作,只能找見幾處堆積和個別的窯址遺跡。僅以產品最精的劉家門窯址一處為例,據當地老人談論,即已翻過四次,深至七尺方圓數丈。而且由于時間較緊,有些地方如楊嶺寨、石屹節、槐樹灣等處未能前去,因此在這方面所獲得的材料仍不免有一定的局限性。具體分布情況大致如下:

(1)、劉家門

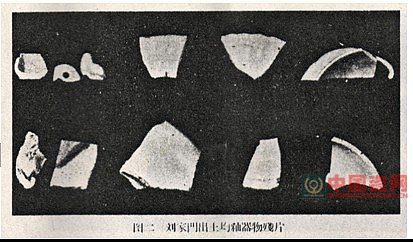

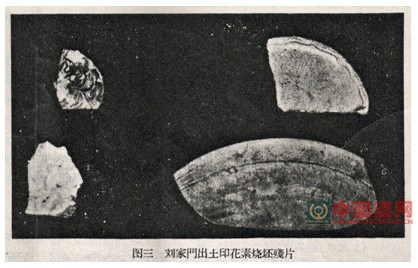

所燒器物品種較多,水平也最高。根據采集到的殘片來看,有盤、碗、盆、碟、盒、爐等早期的器物,釉質大多細潤,釉色以天青為主,也有少數蔥綠、月白和帶有紅紫斑的(圖二左下為粘有窯具的碎片),器底均掛滿釉。在這一類的器物中尤以帶把洗、菊瓣盤、折沿碟、蓋盒等最為出色,真作到了“蔥倩肥厚、光彩奪目”的程度(圖二)。有的盤心和盤邊還印有花紋(圖三)。胎質縝密,略帶青黑色。晚期制品則釉質較粗,多有棕眼,外部施釉不到底,盤心露胎,以灰藍、灰綠和灰白色者較多。胎質也粗糙而泛黃色。所見只有直沿盤、扳沿唇口盤和墩式淺碗,瓜棱碗數種。

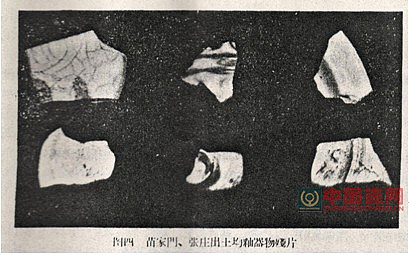

據當地農民反映,劉家門一帶還出土過刻透花的燈臺。此次我們只在苗家門找到過一片鏤空器殘口(圖四中上),可惜殘缺過甚,已無法復原。

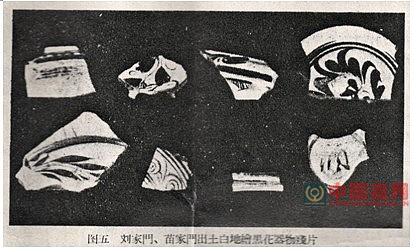

此外,該地也燒制白地黑花器物,發現有盤、碗、盆、罐、盒、瓶等不少殘片。造型和紋飾風格近似扒村窯,多有在碗心繪花草或寫字的(圖五右邊四件)。惟釉質稍次,形制大都厚重,胎質亦粗且黃,與晚期的鈞窯器物風格相同。

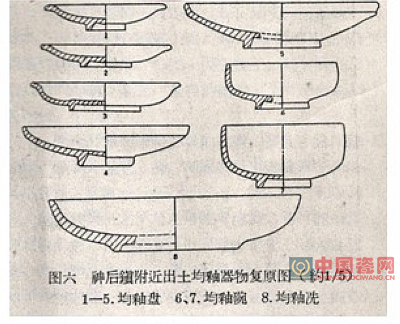

盤 可分作四式

Ⅰ式 板沿,唇口,腹部弧度較大,細圈足,盤心坯體較薄。口徑11.2、高2.5、底徑3.5厘米(圖六:1)

Ⅱ式 板沿,唇口,淺平腹,圈足,盤心較薄,外施半截釉,口徑12、高2、底徑4.8厘米(圖六:2)

Ⅲ式 侈口,腹部略有曲度,圈足,盤心較薄微凸,外部施釉不到底。口徑13.9、高2.5、底徑6.5厘米(圖六:3)

Ⅳ式 直口,口外飾凸弦紋一周,腹壁斜收,近足處坯體漸厚,圈足,盤心甚薄,里外均施半截釉。口徑17.2、高4.1、底徑7厘米(圖六:5)

碗 可復原者只有一種,墩式,直口,淺腹,腹底相交作圓角,圈足,碗心甚薄,里外均施半截釉。口徑11、高5.8、底徑5厘米(圖六:7)

(2)、劉家溝

只見到盤、碗、洗三種,里外均施滿釉。其中以直口圈足洗的制作較精,滿釉垂足而不漫底,釉色天藍而光澤內含(圖二下左2);盤釉色調雖多泛灰綠,但釉質滋潤,個別的有小開片,胎色灰黑,看來時代均較早。碗皆外施半截釉,少數在底足內有一塊釉,但在碗心則一圈無釉,似是疊燒。釉色有灰青、灰藍、灰綠、墨綠等多種,色調極不穩定,顯然在制作技術上遠不及盤、洗之作,而且時代較晚,另有白地黑花碗一片,特征同前。

盤 可復原者只有一種,直口,口以下漸斜收,近足處坯體漸厚,盤心甚薄,微下凹,底下凸出一小雞心,圈足露胎,里深外淺,通施滿釉。口徑15.2、高3.8、底徑5厘米(圖六:4)

洗 直口唇邊,自上而下徐徐斜收,坯體亦漸增厚,矮圈足,足部施釉不露胎,呈一圈醬色。通體滿釉,厚聚恰至足邊。口徑23、高5、底徑11.5厘米,

(3)、上白峪(苗家門)

鈞釉器形種類較少,也只有碗、盤、碟三種,但制作水平很高。所得殘片當中,尚有薄胎瓜棱花口碗,掛淡青色細平釉,另外幾件碗足滿釉,盤底裹足支燒,瑩潤似宋制(圖四)。其余多閃藍、灰、綠等色(其中少數帶有淺淡上浮的紅斑或網狀開片)(圖四左上),釉光透亮,棕眼甚多,且施半截釉,胎質亦較粗松,均系晚期之物。白地黑花殘片有盤、碗、盆、罐等,白釉發黃,黑色灰暗,多喜用水藻、蓮瓣、卷枝、點線等紋,形制粗厚,與劉家門所見大體相似(圖五左邊四件)。

此外在該地還發現鏤空(爐)殘口一片,釉質細膩,凸起兩條紫紅色弦紋,瑩光內蘊,宛然宋制(圖四上中)。

(4)、上白峪(張莊)

以鈞釉大碗和中型碗、碟、爐較多(最大的一個底足直徑9厘米),施釉均不到底,器心多無釉。有天藍、灰藍、灰綠等色的桔皮釉,個別的帶有紅斑,胎質雖粗面土色較白。另有時代較早的中、小型碗及折沿碟,釉質濃厚,有天青、豆青兩種釉色。胎質亦較細密,底足露胎處尚具有所謂“芝麻醬釉”的特征。白地黑花殘器僅有一片,作風同前。

碗只有一種可以復原,直口,淺腹,腹以下作圓角,平底,圈足,碗外釉不到底。口徑10、高4.3,底徑5厘米(圖六:6)。

(5)、下白峪(龍盔地)

宋式直沿盤和中型碗底內多施滿釉,但釉色稍差,呈灰青、灰綠色,且有小開片。其余大型碗制作更粗,皆施半截釉,釉多灰綠且薄,無濃厚之趣。露胎處呈灰色,有的碗足內凸出一小雞心,儼然元瓷本色。白地黑花碗、盆殘片雖發現不多,但有的黑白分明,釉色純正,并不次于扒村制品。另外還發現黑釉瓶口及瓜棱器底各一塊,估計該窯過去也曾燒制過純黑釉的器物,這一類在附近其他各窯從未見過。