2 關于鈞窯燒制方法的推斷

由窯址遺跡和出土器物來看,宋代鈞窯窯身不高。方圓不過五尺左右,煙道設于窯后,可能為古代北方習見的半倒焰式窯。所用窯具只見有匣缽、渣餅兩種。使用燃料除煤外,有的窯還發現了用木柴的現象。如在劉家門窯址打探眼時,曾自地表二米以下取出木炭數塊,這一點對于我們了解古代北方燒窯所用燃料來說很有幫助。尤其是過去有些外國文獻強調“北煤南柴”的說法值得懷疑。估計這種燒木柴作法,在當時小窯燒成的條件下,并無供應上的困難,而且對比該地釉色之美,除去釉料配方獨到之外,使用木柴燒窯,火焰長而灰分少,容易燃燒,同時不含硫黃或者含量極少,因而色澤較好,當然也是一個有利因素。

在幾處堆積層內還發現不少素燒過的半成品,其中有碗、盤、碟等殘片,有的印著花紋(圖三左上,左下為掛釉的印花片)。這一方面使我們清晰地看到了精致的鈞窯印花真面目,同時也具體說明了宋代鈞窯瓷器多是兩次燒成(因元瓷制作粗放,看情況可能是一火而成)。細看所有碗坯外口或腹壁均有明顯的輪旋痕跡數道或凸弦紋一周(圖三右下),有的盤里口邊還凸起一周如意狀紋(圖三右上),制作相當精致。

通過對若干盤、碗殘片的對比觀察,幾乎在造型上都具備一個共同特征,即圈足里墻外撇,底心較薄,甚至有些底心與腹壁及近底處的厚度相差一倍以上。這種特點與元代青花、釉里紅盤、碗之厚底重心的特征迥乎不同。一般中、小型圓器均是用渣餅墊燒法,大型碗和前述的Ⅳ式直口盤則器心無釉,當是使用疊燒方法。至于垂釉至底足、里外施滿釉的盤、洗一類,多在圈足內留有支釘痕,則又是使用支燒方法。

綜觀以上幾處鈞釉殘片,釉層有的較薄,幾乎可以看到坯體上的旋痕,有的則肥厚過甚,達到所謂垂若蠟淚的程度。釉色也有天青、天藍、灰藍、蔥綠、灰綠、黑綠、月白以及紅紫等多種多樣。這些五光十色的釉調和失透感,都是氧化銅、氧化鐵釉被還原和磷酸、硅酸等作用的結果。值得注意的是,有不少殘片的邊緣如碗口盤邊一帶,往往釉的熔融極透有如玻璃一般晶瑩清徹。這種釉調與臨汝大峪店一帶所出鈞釉片十分近似,甚至與臨汝嚴和店附近所出青瓷也有相同之處。相反地在后兩處所出鈞釉或青瓷中,有時也會有和神后鈞釉同樣失透感的乳濁現象再現,說明它們之間的關系頗為密切。其燒成溫度大約需要在1200℃以上,而各種不同的釉色變化也就在這一燒成階段中發生。

例如:當釉中的氧化鐵被還原成氧化亞鐵時,即出現青瓷的釉色,但由于磷酸的作用使一部分變作磷酸亞鐵,而形成鈞瓷中常見的灰綠色。那種好象在青料中摻入牛乳般的天青色,是因為氧化亞鐵的青色加上乳濁現象的結果。至于所謂“夕陽紫翠忽成嵐”那樣瑰麗的紅紫斑,則是銅的紅色和乳濁現象的青色結合而成。但因其原是以追求紅紫色即所謂“玫瑰紫”為主體,而這種銅紅釉的窯變性非常之大,加之半倒焰式的窯,溫度不易均勻,而且不易燒成純粹的還原焰,所以產生紅、黃、綠、紫、青甚至白色,可以說是千變萬化,絢爛多彩了。

3 鈞窯的燒瓷歷史及傳布地區

明、清以來許多文獻中關于鈞窯的記載,只有清人《南窯筆記》比較具體而且時代也較早。書中曾提到“北宋鈞州所造,多盆、奩、水底、花盆器皿。”后人多因襲 這一說法。但也有人根據金代始有鈞州之名的理由,主張窯以地名,或以為造型與釉色絕不相稱,從而斷為金代開始,迄未形成定論。不過根據我們此次調查所見,神后鎮一帶出土的鈞釉殘片,在造型上都是宋、元之間的產物。這些殘器與今日傳世的宋、元瓷相比如出一轍,只以目前金墓出土的鈞窯器物極少,在嚴格區分宋、金、元三朝器物方面尚缺乏足夠的依據。細看劉家門出土的帶把洗、蓋盒和苗家門出土的鏤空爐、雞心碗(圖四中下)等釉色絕美,形制端秀,毫無純重稚拙之感。這些早期精品無論在胎質、釉質以及造型各方面,都同后來許多粗獷鈍重的鈞器形成非常鮮明的對比。尤其是此行無意中在距神后二十里的郟縣黃道窯址發現了一向被目為“唐鈞”的黑釉藍斑殘片,進一步具體看到鈞窯的前身,揆情度理很難設想兩窯之間沒有一脈相承的關系。因此,我們認為早于金代的北宋鈞窯,無論從窯址情況或傳世器物來看,都是無可置疑的。

至于窯名出現的早晚和“鈞州”“禹州”的改稱問題,乃是后人主觀上對它所加的抽象名稱,無足影響客觀上生產的歷史發展。就是說,唐代郟縣黃道窯的黑釉變斑實為宋均一定之濫觸,而北宋汝窯的裹足支燒方法及釉色亦曾施影響于鈞釉,禹縣神后鎮,郟縣靄主溝(俗名野豬溝)和臨汝大峪店、桃木溝一帶的宋、金、元之作,不過是承前人衣缽,正處在由發展到衰落的一段歷史過程。到明代宣德時期前后,禹縣雖仍有酒缸、瓶、罈 之貢,然而恐怕都是另起爐灶的黑、白瓷一類之物了。基于以上幾點,我們的初步意見,是將鈞窯的上下限定為北宋至元代。

談到此行原擬求得解決的北宋鈞窯盆、奩產地問題,據當地老藝人說:劉家門曾出土過帶字碼的好鈞瓷片,只有一、三、五、七、九,并無雙號云云。雖然我們一無所見,但是考慮到當初可能是宮中定制之物,數量既有限,而且由于先行素燒之故,廢品率不會很大。若由該地出土殘品的燒制 水平和時限來看,例如前面提到的印花盤口邊上的如意頭紋飾,正是宋均盆、奩口邊所用的裝飾手法。再證諸劉家門、上白峪一帶釉質之潤和釉色之美,以及足底具有“芝麻醬釉”等特征,則老藝人們的傳說并不是毫無依據的,只有留待將來再作進一步的證實。

另一個是鈞釉的分布地區問題。根據我們掌握的材料,目前可以肯定燒過鈞釉的地方窯有禹縣、郟縣、臨汝、登封、新安、湯陰、安陽、磁縣等數縣。內中以禹縣制品最精,臨汝、郟縣次之,且時代較早,其余多系元代之物。此外,據文獻記載,山西省的水濟縣(浦州窯)、襄垣縣(潞安窯)等地也有過元鈞的出產,然而從來無人進行過實地調查,具體情況尚不得而知。需要提出探討的卻是修武縣當陽峪窯曾否燒過鈞瓷的問題。據瑞典人卡爾貝克1943年所作的調查報告說,曾在當陽峪窯發現過大批的鈞釉殘片,并且形容它們“坯體為灰色堅硬的半瓷質,上面掛有濃厚而美麗的鈞釉。一般釉多緊密地粘在坯體上,自腰部以下露胎,以粗劣的制品較多。有的開片,有的不開,釉色因火候的變化而有天青色、深藍色和灰塵色之別。”同時“也會發現各種小的‘釉照’,其中有十分精良的制品,而且有的刻著一、二、四、六等數碼,很像是用來區分釉料的。”對于這個問題,因在1962年5月我與馮先銘同志去修武調查該窯時無所收獲(三十年來也從未聽說當陽峪出土過鈞釉器物),所以我們未能得出結論。總而言之,在相當長一段時期內有相當多的窯口都曾燒制過鈞釉器物,至今仍難以嚴格區分。不過主要產地應該說是河南省,而且以禹縣神后鎮為中心,這一點現在是可以憑信的。

三、扒村窯遺址

1、窯址概況和器物分類

扒村位于禹縣城西北約二十五里,雖然過去文獻中很少見有關于該地產瓷的記載,但是流傳在世的器物很多,大都以白地 繪 黑花為主,其次如翠青地繪 黑花、白釉、黑釉、宋三彩、宋加彩等器物也時有所見。我們此次曾去該地調查了三日,主要是在扒村附近的老砦、邊家墳、王家墳、瓦窯溝、貓耳朵地一帶地方進行工作。地面上的殘片和窯具相當多。所得的標本,主要可分為以下數類:

(1) 白釉

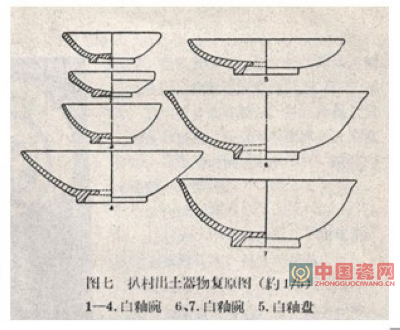

碗可分為六式:

Ⅰ式 侈口,口邊較厚,口以下斜收,底心薄于碗身,相差約一倍,圈足較厚,里墻外撇。口徑9.5、高3、底徑4.5厘米。

Ⅱ式 唇口,厚邊直削,淺腹,口腹與腹底相接處各有棱角一道,底心厚度與碗身相等,里心微凸起一圈,淺圈足。口徑8.5、高2.5、底徑4厘米。

Ⅲ式 口微內收,半圓腹,圈足,底足微凸小雞心,口徑10、高3.9、底徑4.4厘米。

Ⅳ 侈口,口外微凸起弦紋一周腹壁斜收,底心較薄,圈足。口徑18.2、高5.2、底徑7厘米。

Ⅴ式 唇口薄邊,腹壁上部斜直,下部向內收斂較甚。口徑20.5、高6.8、底徑6.5厘米。

Ⅵ式 唇口薄邊,半圓腹,圈足。口徑18、高6.8、底徑7厘米。

盤可復原者只有一種,口微斂,淺平腹,腹底分界不明顯,盤心凹下弦紋一周,圈足。口徑15.5、高3.5、底徑6.4厘米。

以上白釉碗,盤里部均施滿釉,有支釘痕,外施半截釉,釉下掛有化妝土,胎色灰白,質地較粗,有的白釉出現細密的開片。

其他尚有瓶、壺、盆、罐的白釉殘片數種,因破缺過甚,已無法復原。

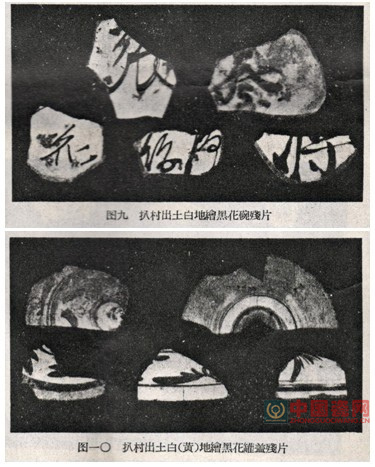

(2)白地繪黑花

碗 有大、中、小型三種(口徑由9—20厘米),造型多同于白釉3、4式碗。另有一種碗為唇口卷邊,腹壁斜直,平底臥足,外部露胎,很像盆、罐,造型頗為別致(圖八左下)。

碗心多繪花草紋(圖八),也有不少在碗心寫有“張”、“秦”、“花”、“記”等文字,有支釘痕(圖九)。小型碗外多施半截白釉,另在口外邊加繪黑色寬邊線一圈或細圈線兩周;中型碗外多施黑色滿釉,口邊有白釉一圈;大型碗外施半截釉。三種底足均露胎,圈足較為寬厚。