盆 所獲盆邊、盆底較多,均不能復原,多繪蓮瓣、荷花、水紋、魚藻、花草或在盆心書一“盆”字,外部多露灰塵黃色胎,有的也掛黑色釉,扳沿,平底,所見一般傳世品的口徑多在40厘米以上。

罐 只有罐蓋數片,罐身一片,子口,直腹,外繪花草紋,里不掛釉。另向當地農民征得早年出土的大罐一件,口已殘,圓肩鼓腹,腹以下漸收斂,圈足,上下繪蓮瓣及回紋,腹部繪嬰戲蓮花,圖案茂密,十分精美,可稱扒村窯代表之作。

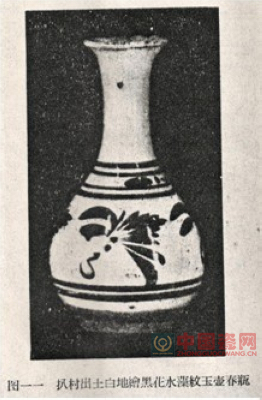

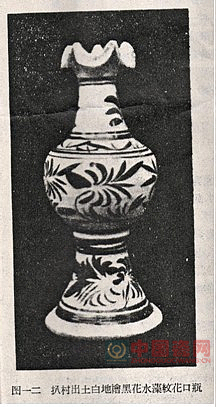

瓶 多為口、頸、腹、底殘片,難以復原,繪有花草、動物等紋。此次征得當地出土的玉壺春瓶兩件,紋飾比較簡單,小者釉質緊密,黑花似漆,時代較早。其他尚有梅瓶、花口瓶(圖一二,為早年出土,禹縣文化館藏品)等。

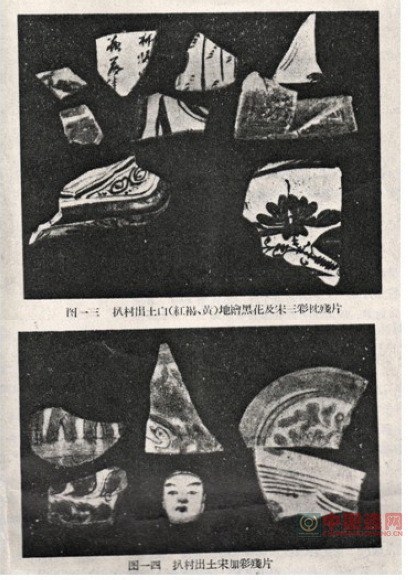

枕有八角形、腰圓形、伏虎形等,也是殘缺不全,只見邊角或枕心。紋飾多在邊際加寬線一周,枕面開光,內繪花卉、動物或書寫詩詞(圖一三)。

總的看來,以碗、盆最多,其次為瓶、枕,至于白地繪黑花盤則未發現。而黑、白釉盤也不過各有一式兩件。相反地在神后鎮附近發現的白地黑花殘片,其中盤片卻有數件,并且鈞釉盤式尤其多種多樣,碗式則不如扒村之豐富多彩。是否當時供應對象不同,是值得考慮的一個問題。

(3) 白地劃花

只有大、中型碗殘片,不能復原,碗里劃水紋荷花,外

施半截釉。

(4) 黑釉

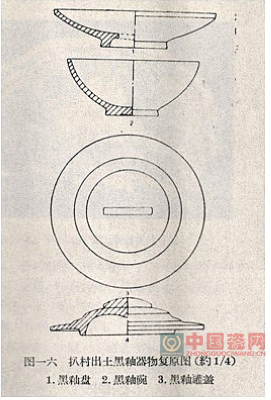

可復原者只有碗、盤、罐各一種。

碗 口微內收,半圓腹,玉壁式底,外部施釉不到底,釉質濃厚,有的出現油滴或兔毫等結晶現象。口徑13、高5.5、底徑5厘米(圖一六:2)

盤 與白釉盤造型基本相同,只是口邊直削,腹壁直向內收,盤心淺坦,里外均施半截釉。口徑16、高3.6、底徑6.6厘米(圖一六:1)。

罐蓋 平沿,直削邊,子口,凸心,起兩周弦紋,蓋頂有一長方橋形紐,滿施黑色亮釉,里部露胎。直徑15.2、高3.8厘米(圖一六:3)。

另有不能復原的黑釉碗一件,侈口,腹壁上部稍直,下部向底斜收,近似白釉6式碗而略深,裹足復燒,口邊露胎,里部滿施白釉,黑白分明,相映成趣,加以釉質細潤光亮,坯體較薄,顯得十分輕巧。其他尚有瓶口、罐口、罐蓋等。瓶口為荷葉形,罐為唇口,葉形系,上寬下尖;另一罐蓋未凸起弦紋,紐為圓球式,上圓下尖,嵌入蓋里,制法頗為新穎。

(5) 黑釉凸弦紋

罐 均已殘缺,唇口,直頸,頸有長短之分,罐身凸起直線條紋有如瓦壟狀(圖一七),罐系也是上寬下尖,凸起線紋數道,里外施釉均不到底。

碗 只見大型碗底,因系疊燒,里心一圈無釉,外腹有凸線紋,掛半截釉,器形甚大,底徑約12厘米(圖一七右下)。

(6) 翠青地繪黑花、翠青地印花

殘片有瓶腹、枕面、枕邊等,原是在白地黑花上罩一層所謂孔雀綠色的青色釉,但以釉中堿性較強,長年被濕土浸漬,多已剝落,露出下面的黑色;有的則形成一塊塊所謂“銀釉”,甚至在黑花上面出現草綠色。(這些本是由于釉被層離后進入空氣,光線通過不同的物質而被分散成的乳濁現象,如用水涂濕,仍然可以看到原來的青、黑色)圖案有花葉、水藻、水鳥等(圖版伍:3右下角)。

印花的殘片不多,只見有枕面一種,圖案為朵花卷葉紋。

(7) 紅褐地繪黑花

僅有紅褐地繪黑花的虎枕邊殘片三塊(圖一三上中)。

(8) 綠釉

殘片不多,只有瓶、爐兩種,施草綠色鉛質釉,釉薄且亮,多有細密開片及剝落現象,胎質粗松,吸水性強,坯體較厚而輕。

(9)黃釉

只見到罐蓋(圖一O右上)及長方錠式枕(圖一三右中),兩者在胎釉上仍有所不同。罐蓋施褐黃色釉,釉上繪黑花,釉下掛有化妝土,胎質較堅,發灰褐色。枕施低火度的密黃色鉛質釉,釉質極似今日所見的黃琉璃,掛釉薄而有網狀小開片及剝釉多處。坯體較松,胎色較白,吸水性也較強。

(10)宋三彩

有盤、瓶、枕等,多為劃花,紋飾有花草、荷葉、蓮瓣、飛鳥等多種,其中以枕為最精。曾見一當地最近出土的如意頭形枕,繪劃牡丹一株,線條流暢,生意盎然(圖一八);其他如圖一四中間枕面上的鴨頭,線條簡練,形態逼真;圖一三左上方的一段鳳尾,使用了紅、黃、綠、白、黑多種釉色,而紅色尤其鮮艷,襯以淺綠色地,恰似“萬綠叢中一點紅”,滑潤欲滴,在三彩釉中是比較罕見的精品。釉薄而亮,有的出現剝釉現象,均施有化妝土,胎質甚粗,呈灰黃色,坯體較厚且輕。

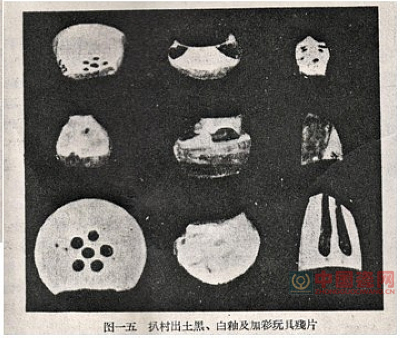

(11)宋加彩

以紅黃、紅綠彩碗邊較多(圖一四右下),口有侈、斂之分,大小也有不同,白釉雖較粗而彩色極為艷麗,胎質粗黃,施有化妝土。另有加彩人面一具,神采奕奕,中空露胎,坯體甚薄,可見該窯雕塑水平之一斑(圖一四中下)。

(12) 黑、白釉及加彩玩具

所見有小壺、小碟、小罐及加彩人數種(圖一五),據當地人說,過去還出土過全紅的騎馬人。

(13)其他鈞釉、青釉殘器

此類殘片所獲不多,鈞釉有天青、灰青、灰綠等色,施釉不到底,胎質堅硬呈灰白色,看來時代較晚。據老農們談論,以前曾在當地挖出過鈞釉罐,對比神后也有白地黑花的事實,扒村窯附帶燒些鈞釉器物并不是沒有可能的。此外還有橄欖綠色的印花青瓷碗片,釉質細潤,胎質堅硬,有的很象臨汝青瓷,因數量不多,尚難肯定是否為當地所燒。

窯具

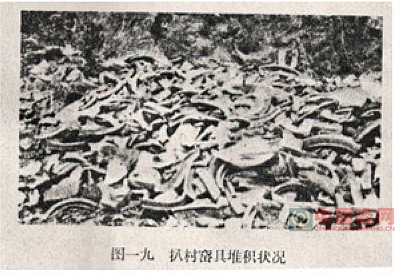

有匣缽、支具、渣餅、墊圈等數種,其中以墊圈形式較為特殊,制作規整,多為半圓形。各處堆積甚多(圖一九),看來或是支燒盆、枕所用,當初似曾大量燒制這類器物。

2、主要產品特征及燒瓷歷史

我們在當地見到的出土器物和殘片,大抵有上述幾種。它們的共同特征是胎質粗松,無論白釉、綠釉、黃釉或白地黑花、三彩、加彩等下面均施一層白色化妝土,釉面多不甚堅實,并容易發生小疵或失亮、剝落現象。一般殘片斷面的胎質近似土狀,叩之雖鏗鏘有聲,然究不如瓷音清亮,且有吸水性,體質也較輕,這些特征的出現可能是由于坯內含有長石成份較多和釉中摻有稻草灰即碳酸鉛,燒成溫度較低之故。在釉調上與我們過去在登封、密縣、修武所見到的一模一樣。如Ⅰ式白釉撇口小碗等在釉色及造型方面都十分相近,所不同者只是扒村窯碗內支釘痕異常明顯,圈足較厚。其他白地劃花、白地繪黑花等的作法,也與湯陰、密縣、磁州等窯頗為相似,惟在畫法上,各有其獨特的地方風格。總的感覺是,扒村窯構圖比較謹嚴而繁密,釉調鮮明,有的真作到了白如雪、黑如鐵的程度,一般喜用花草、蓮瓣、水藻、小兒、鳥獸等紋飾,富有濃厚的民間生活氣息。白地繪劃黑花的作品并不多見,僅在盆底及枕面圖案中偶然看到幾片(圖版伍:2,圖一三)而且劃法簡單生硬,有如剪紙花樣,這一點較之磁州窯與修武窯的水平尚有遜色。

扒村窯的黑釉光亮如漆,有些薄胎白里之作品,精美異常,特別是黑釉凸線紋的器物,過去有些外國書中曾認為是修武窯制品。其實在我們去當陽峪調查時并無發現,倒是湯陰、魯山、磁縣等地均有出土。此次扒村所見不過是其中的一部分。至于宋三彩、宋加彩以及翠青釉繪黑花和印花等雖然能復原的不多,但足以想見當時該窯的燒造水平,而這些也正是曾被外國人一概認作修武窯,在我們去修武時一無所見之物。