唐代三彩釉陶的生產情況,根據考古調查和發掘的資料證實,它們是在窯場作坊里生產的。迄今為止,發現生產規模最大的三彩釉陶瓷窯的遺址,是在河南鞏縣的大黃冶、小黃冶、白冶河、鐵匠爐、葦園村一帶,范圍有十多里地。這一帶的地質結構是石炭二疊紀的粘土礦層帶,屬于水白云母次生高嶺類型,即優質的北方瓷土。這種粘土一般呈青灰色,含鐵量比較低,質地細膩,相當純凈,含砂粒、雜質較少,硬度不大,粉碎、捏凍等加工相當容易,可塑性較強。根據對有絕對年代可考的三彩釉陶制品的胎體和河南鞏縣三彩窯場遺址出土的古代灰白色粘土原料進行化學測試分析,其胎料的化學成份與景龍三年(公元709年)的三彩釉陶和原料土塊接近,而這些原料又和喬溝等地瓷土的成份一樣,說明唐代三彩釉陶的制作是就地取材的。根據三彩釉陶窯址的調查證明,該窯場同時還生產白瓷(包括粗白瓷和質量比較高的細白瓷)、黑瓷。而對該窯址進行編年研究的結果,三彩釉陶并不是這個窯場最早的產品。三彩釉陶開始于唐代初期,至盛唐產量大增,質量高,藝術水平也達到高峰。盛唐以后這個地區的作坊,根據地面調查的情況判斷,當時生產已有分工,有專門生產俑人形象、有專門生產生活用具、有專門生產動物制品,表明盛唐以后三彩釉陶的工藝加工專業化了,生產效率和商品性都增強了。

三彩釉陶的原料在作坊附近選定以后,開采出來要經過晾曬,搗碎,剔除其中的雜質,以保證質量。從器物來看,胎體大多數是潔白的,少數白中泛紅,這不是因為原料所含成份的不同,而是由于在焙燒時溫度和氣氛影響的結果。瓷窯作坊建立在河流旁邊,原料經過晾曬,初步搗碎和挑選以后,還要進行細碎、捏練和陳腐等工序。如果原料比較純凈就不必進行淘洗,沉淀等工序;如果原料質量不好,含雜質很多的話就要進行淘洗以后再捏練和陳腐。原料加工是利用河水的流動,沖擊作動力,例如在鞏縣窯白冶河遺址,河沿發現石碾輪和石杵(碓石),白冶河發源于村南水地河的石泉。1963年在水地河修建水庫時,在工地上清理出直徑為1.1米,中心厚度O.24米,軸孔為O.18×O.18平方米的大石碾。1976年在黃冶河窯址進行考古試掘時挖掘出石杵多件,這是用來加工質地比較堅硬的原料的工具。同時1963年考古發掘時還清理出練泥槽、澄泥池,說明這是原料加工的地區。從原料到制作的工序看,是完全符合古代陶瓷生產的一般規律的。

將調查中得到的三彩釉陶碎片和該窯場的細白瓷、粗白瓷、黑瓷比較,胎料是接近的。三彩釉陶的原料加工沒有白瓷那樣嚴格,然而三彩陶器的泥胎配制根據不同的制品而有所不同。這樣既保證了制品的成型,也保證在高溫焙燒中不變形。那些精細作品的原料必須選擇好,并經過長時間的陳腐和捏練,泥料充分水解,顆粒之間產生較多的膠質薄膜,獲得良好的可塑性能和抵抗變形的能力,這樣才能保證三彩作品成型的穩定性。

三彩釉陶的成型工藝:有輪制、模制、雕塑、粘接四種。

輪制成型:生活用具,無論是碗、盤、杯、碟等圓器,還是罐、壺、樽、瓶等琢器都是用輪制成型的。

為了保證器物的規整和不變形,工匠必須根據器物的大小,合理設計坯體各部分的厚薄,如一個盤子,口沿胎體必須很薄往下逐漸加厚,到器壁和底部銜接處就相當地厚了,這種過渡關系的安排,半成品的變壓系數,工匠們是充分考慮到的。除了作品美觀以外,還保證了半成品在窯里受高溫焙燒時不變形。唐高宗和武則天合葬的乾陵旁邊的陪葬墓,即永泰公主墓出土的精致的三彩盤和三彩折腰碗就是這樣成型的代表作品。

模制成型:(圖158)一些不規則的器皿,如橢圓形、方形、多邊形、瓜體形、花瓣形、獸頭形等等器皿,都是用模制成型的,模制成型分單模與合模兩種。單模是一個模子,將泥料放入模一次擠壓而成。合模是兩個半模成型以后粘對而成。生活器皿、俑人、動物及其他物品的構件則是合模制成。三彩釉陶模制成型工藝使用得相當廣泛,根據考古發現,陶模是用紅色陶土雕刻而成,晾干后,用1000。C左右的高溫燒成,相當堅固。在河南鞏縣三彩釉陶作坊遺址中,這種紅陶印模工具發現得相當多。

圖158、印模 唐 河南省鞏縣古窯遺址出土 河南省輕工業廳科研所

雕塑成型:(圖46)一些造型奇特、形體高大、結構復雜的器皿,人物、動物等俑類是用雕塑成型的。例如甘肅泰安縣出土高達1.6米的武士俑和文吏俑,是分頭部、身子,底座三部分分別雕塑的,燒好以后,安在一起即成一個完整的形象。西安郊區唐墓中出土的三

彩山形水池,水池旁層層的山峰翠巒,則是用雕塑的手法塑成。從一些矯健的俊馬、駱駝,我們既可看到藝術家們大膽的堆塑,也可看到精雕細刻時留下的刀鋒。

圖46、三彩假山水池 唐 陜西安市土門縣出土 西省博物館

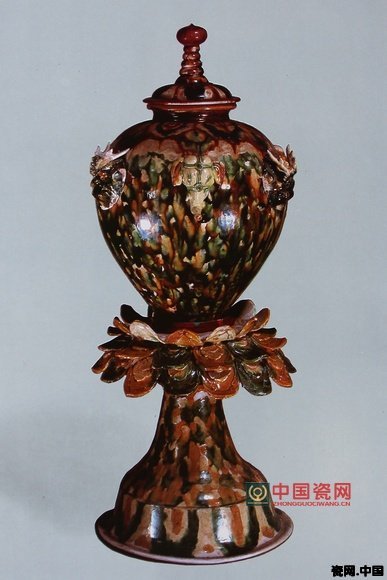

粘接成型:(圖13)俑類中的一些人首獸身,滿身火焰,肩上長翅膀的魌頭等是用模制、堆塑、雕刻等手法,分別制作,然后綜合粘接起來組成一件作品。例如生活用具中的塔形罐,罐的主體部分用輪制,腰部的蓮花瓣裝飾用捏塑,器身上的象首和寶相花則是模制的,然后用胎泥調成的漿糊狀粘合劑,一件件粘接成型,經過素燒,再掛釉烘燒即成。

圖13、三彩塔式蓋罐 唐 1959年西安市中堡村出土 陜西省博物館

配釉和裝飾:三彩釉陶表面的釉層是無色透明釉,在釉中配彩后,經過烘燒,釉面呈現絢麗無比的色彩,這是唐三彩釉陶藝術上最突出之點。彩釉是在釉料中分別加入銅,鐵、鈷、鉛四種原料,工匠們熟練的工藝技巧和豐富的化學知識,成功地配出了白色、褐色、黃色、赭色、藍色、綠色等基本色調。在精心的調配下又出現了淺黃、黃褐、赭黑、深黑、翠綠、老綠、嫩綠、天藍、藏藍、褐紅、鮮紅、茄紫等,一彩、二彩、三彩,真正作到“隨心所欲不逾矩”的程度,用彩很準確,效果又美又雅。三彩釉的流動性能和胎體密合性能均相當良好,因此很少有釉層開片剝落的現象。盡管在中國古代文獻里目前尚未發現唐三彩制作配釉的記錄,但工匠們的實踐卻為我國化學史上寫下了光彩奪目的一章。

配彩工藝:由工匠們將配好的褐、赭、藍、黃、白、綠等色釉,巧妙地搭配起來,組成變幻莫測,萬紫千紅的色調或圖案,從眾多的三彩器物分析,其裝飾方法有十余種之多。

1.散點配彩法:是用筆在無色透明釉上點彩,彩點象斷線的珍珠一樣整齊排列,有的象雨點一樣灑在上面,既滴落自然又疏密得當。有的在素胎上直接用筆沾上彩釉汁作出相間排列的淡黃色或白色彩點,在入窯焙燒過程中略為浸潤、流動,使彩點排列緊密有致。有的把點彩和涂彩結合起來,在白色中心點外面裹以綠色,醬褐色,層層排列,井然有序。

2.將各色釉汁,用彩筆畫成斜線,由這些斜線構成單元圖案,每個單元里有網狀的、格式的,也有菱形的圖案。

3.充分利用鉛釉的流動性,在無色透明釉上,點上濃濃的綠色或醬褐色釉汁。在高溫焙燒中釉層熔融,彩點集中的地方由上向下流成一條條彩帶,這些彩帶任意浸漫,任意流淌,構成變幻自然,絢麗無比的紋樣。

4.用毛刷飽蘸釉汁,涂抹在器物胎體表面,組織大片彩斑圖案。

5.將器物的壁面分成幾個區間,有的區間涂一種顏色,有的區間畫上各種深淡色線條,有窄有寬,有的成平行狀,有的有規則地轉折起伏,組成旋律性很強的圖案。

6.瓷土堆花法是工匠們為了保持胎面白色花卉的整潔美觀,而采取的一種方法:先在器物胎面用白色瓷土堆塑成預先設計的花卉,然后在瓷土和胎體表面灑一層薄薄的石英細砂,花卉外圍的地面上涂上彩色釉,這樣,在高溫焙燒中彩色釉汁無論怎樣流淌、浸漫,也到不了花卉圖案上去。同時燒彩釉時的溫度又達不到使堆花的瓷土發生任何變化,更不會粘結在胎面上,因此出窯之后,去掉堆花用的瓷土,就露出潔白的花卉,有的沒有光潤的釉面,花紋是澀面。有的涂上白釉,再次烘燒而成。涂釉的地方則照樣絢麗多彩。

7.貼花加涂彩:將印制的寶相花貼在器壁,滿身施一種彩色釉,如綠色或醬褐色,而在貼花部分涂上另一種顏色釉,如地釉是深綠色釉,貼花部分則涂黃色釉,地釉是醬黃色釉,貼花部分則涂白釉或淺綠釉。

8.印花加填彩:在盤類器物的中心,用印模印出流云、飛禽或其他花卉。底色釉往往是白釉,在印花部分填彩,這樣的裝飾突破了日用器皿的局限,意境深遠,令人遐想。盤子雖小,而盤中的仙鶴、大雁一類的禽鳥好象飛翔在彩云飄動的無限的天際一樣。

9.刻花填彩:在器物需要裝飾部位,用雕刀刻出花紋,并填以彩色。

10.點描和線描結合使用:用毛筆蘸上彩汁,描繪出鳥獸的皮毛紋理。花紋的細部,彩色不大浸漫流動,對釉層可適當控制,因此可獲得相當規整的紋樣。

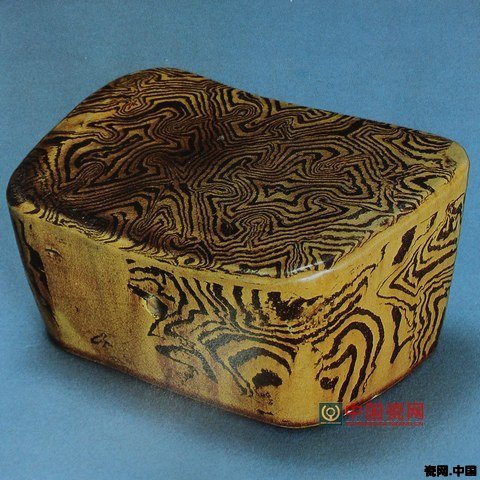

絞胎工藝:(圖23)在一些三彩生活器皿和藝術品上,釉下出現大理石紋理或木質年輪的紋理,這是唐代發明的一種特殊的美化陶器的工藝,即絞胎工藝,作法是用白色胎泥和灰褐色胎泥捏練好了之后作成薄片,按設計圖樣的要求,一層一層疊壓起來,用模子擠壓成型,在胎面施一層無色或淡淡彩色的透明釉。這種工藝比較復雜,制作起來相當困難。它要求配方時不同顏色的胎泥膨脹、收縮一致,以保證在高溫中不變形、不開裂,根據考古資料,唐代絞胎作品有以下三種:第一,整個器物都是用兩種顏色的泥料壓成,如三彩絞胎騎馬射獵俑。第二,用深淺不同的顏色泥料疊出大理石、樹木年輪、團花、蝶形圖案紋理的泥料,然后切成薄片,粘貼在已經成型的器物的表面。第三,將絞胎的泥料切割成云朵,或花卉形狀的小薄片,粘貼在器物的一定部位。

圖23、黃釉絞胎陶枕 唐 1956年河南省陜縣劉家渠唐墓出土 中國歷史博物館

用傳統的貼花、刻花、劃花、模印、捏塑等工藝手法,在器物上作出各種裝飾紋樣,然后再在胎面罩蓋彩釉。

開相工藝:三彩釉陶作品經過上述工藝過程便可入窯焙燒。但人物形象或人面獸身的魌頭形象,經過成型、施釉、焙燒以后,還要增加一道開相工藝,以增強人物的素質感。人頭部分不施釉,可以涂上白粉,再用墨畫出眼睛、眉毛、髭須、巾帽,嘴唇涂朱等,根據人物不同的地位和精神狀態,開相上有不同的處理。那些社會上層的文官武吏,一般都緊崩著臉,表情呆滯;那些起鎮壓作用的天王、魃頭、鎮墓獸等面目兇惡,兩眼圓睜,張嘴露齒,令人望而生畏;那些貴族婦女,則豐肌秀骨,眼睛瞇成一條窄縫;那些侍候主人的青年女子,面目清秀,身材窈窕,表情嫻靜;而社會下層人物如牽馬牽駝俑,戲弄俑則衣著瀟灑,表情活潑。開相工藝能夠隨著不同的社會地位,刻畫出不同的表情,各極其妙。

窯具和裝坯工藝:從大量的三彩釉陶的實物分析和窯址得到的實物資料證實,燒制三彩釉陶似乎不用匣缽。在河南省鞏縣規模巨大的幾處窯址,經過多次調查,至今仍沒有發現專門用來裝燒三彩釉陶的匣缽。只發現了又厚又大的平板,三叉支釘、墊餅和墊圈幾種。

平板:用白色耐火泥土作成,方形,厚達2.2厘米,有大小不同的規格,一般有長20多厘米,寬達10多厘米的。人物、馬、駱駝等就放在上面支燒。

三叉支釘:由三根泥條組成,頂端有一尖釘,為了增加承受重壓的能力,結構上每根泥條有一定的弧度,但在承放器物的頂面是平整的,象罐、壺一類的器物,在三叉支釘的頂端上面.再承放一件同類的器物,依次堆放成一個器物柱,把窯室的空間通通填滿。在燒成的器物口沿部分,明顯的可以看到遺留下來的支釘痕跡。

墊餅:圓形,表面也支起三個突釘,但釘面成刀刃形,它用來支燒盤、碗、杯、碟、器蓋等作品。在這些器物的內壁留下三條刀刃狀長條形窯具痕跡。

墊圈:圓環形,上面較寬以承受器物,下面較窄,用來支燒三足罐、礁斗、尊等類器物。

裝坯工藝:人物、馬、駱駝等動物裝放在平板上,平板和作品之間有一仰放的三叉支釘,承托起來,因為支釘尖端很細銳,不怕作品上的釉汁流淌下來將其粘住,輕輕一敲就掉了,取下來不困難,可保證作品完好無損。罐、瓶、缽等器皿是三叉支釘抓住口沿,層層相疊,放滿窯室即可。由于沒有匣缽,直接入窯,這樣可以節省窯中空間。

焙燒工藝:三彩釉陶數量品種很多,但焙燒工藝卻完全一樣。象結構復雜的人俑、駱駝、馬和部分生活用具是經過兩次燒成,先是素燒坯件,在河南鞏縣三彩窯址中遺留下來經過素燒的坯件殘品,經過科學測試,其燒成溫度達1050℃。素燒坯件中可以將變形、開裂的作品剔除,保證成品率,這樣上釉之后,再以低于900℃的溫度燒釉,則不易出現廢品。有的作品質地比較松軟,用指甲一劃胎體就可以劃出一條印痕,它們可能沒有經過素燒,或燒成的溫度沒有1000℃的原故。

燒三彩釉陶的窯爐,目前只在北方有所發現,是馬蹄形窯,即倒煙窯。經過素燒的坯件,放在一個不大的直焰窯內焙燒,所用的燃料,從古窯址現場的調查,一律為木柴,根據現代瓷廠復制三彩釉陶的試驗,火焰流動沒有什么固定的規律,變化較大,這樣可使彩釉更加絢麗奪目。