唐代三彩釉陶的品種很多,歸納起來大體可以分為四大類,即生活用具類、模型類、人物類、動物類等。

生活用具類:有儲盛器、飲食用具、化妝用具、醫藥用具、文房用具等。如:尊、壺、罐、瓶、缶、盤、碗、洗、缽、杯、唾盂、香爐、枕、水盂及硯等等。

模型類:即殉葬明器類,如房屋、庭院、倉庫、柜櫥、井欄、碾硙、樁杵以及作為交通工具的馬車、牛車等。

人物類:有天王、武士、文吏、貴婦、少女、男僮、侍女、牽馬俑、牽駝俑、樂舞俑、戲弄俑以及鎮墓俑等。

動物類:有馬、駱駝、毛驢、牛、獅、虎、狗、羊、豬、兔及雞、鵝、鴨、鴛鴦、蛙等。

唐三彩的內容包括了唐代社會生活的各個方面,就上述的生活用具的器形來說,凡是唐代的陶器、瓷器、金器、銀器、銅器、漆器、藤編器、各兄弟民族生活用具中的形制和外域鄰國人民生活用具,宗教祭祀用器等,應有盡有,有些室內陳設品,其造型和裝飾紋樣,實際上是自然景色的模擬縮影,如高聳的峰巒、秀雅的假山、蒼翠的樹林以及奇花異石等,反映了當時社會多彩多姿的生活內容,它們有獨特的藝術風格和濃郁的時代氣息。唐三彩中的人物和動物形象,在數量上占唐三彩中的絕大多數。這些作品在藝術上熔鑄了南北精華,即在北方原有的渾厚勁健基礎上,加進了南方藝術中的清新柔潤的特點。工匠們在藝術實踐中積累了豐富的創作經驗,把社會生活的內容加以提煉和概括,手法以洗練明快為主,重在攝取神態,但也絕不忽略必要的細節刻劃,所以是形神兼備的。拿各種人物形象來說,工匠們能夠根據不同的社會地位,在形象上表達它們特定的情感和儀態。凡屬統治階級的上層人物,多是正襟危坐,或端莊而立,衣冠整齊,華麗,表現得溫文爾雅或仁慈清高。

唐墓出土的那些女俑,其體態、服飾都塑造得豐富多姿,有的高髻廣袖,婷婷玉立,有的悠靜嫻雅,裙帶生風,但細辨其身分、地位高低仍有很大的差別。

1959年西安王家墳90號唐墓出土的女坐俑,頭發上梳旋成雙層扁高髻,黑發粉面,身穿醬色袒胸窄袖襦衫、外罩白色錦褂,長裙高束胸際,裙裾寬舒,長垂曳地,領鑲醬色錦邊、衣上繡出八瓣菱形寶相花,袖邊繡出綠色連續的雙圈紋,嫩綠色長裙,向上下作放射狀褶條,每個褶條上繡柿蒂紋,腳穿云頭鞋,端坐在藤條編織的坐墩上,坐墩作束腰形,鑲嵌雙圈、寶相花、石榴花紋,左手作持鏡照面狀,右手伸出食指作涂脂狀,她應當是唐代宮廷中的人物,或是身分很高的貴婦形象。(圖58)

圖58、三彩女坐俑 唐 1955年西安市王家墳出土 中國歷史博物館

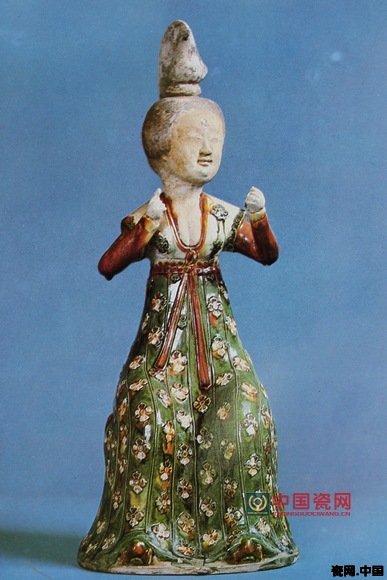

社會地位與上面差不多或稍低一等的是那些靚妝祛服。曲眉豐頰的女立俑,塑造得也很成功。唐代社會宮廷和貴族婦女都是以豐肌為美,然而三彩女俑雖然肥胖,但卻并不臃腫比較秀氣。這是人物塑造上的“豐肌秀骨”的藝術風格。中國歷史博物館陳列的唐鮮于庭誨墓出土的兩件站立女俑,站在前寬后窄的梯形方座上,身軀微向前傾,女俑頭梳髻鬟,發的末端收束成一個小髻,盤在頂額上向前垂,兩鬢和腦后的頭發向外垂,腳著尖鞋,鞋尖上卷作鉤形。一件高45.3厘米的女俑,兩手藏于袖內,拱舉于胸前,身穿圓領袒胸的窄袖綠色襦衫,下著黃裙,裙衣長拖至地,這件俑身上又披著一敞領的藍色外套(短大衣),由兩臂外側垂下,身微向左側立,面向右斜顧,姿容豐腴,體態嫻雅。(圖67)另一件高44.5厘米的女俑,左肩搭一白色帶藍彩條的長巾,長巾一直繞過右肩,然后再由左肩向背后下垂至膝部,身穿窄袖淺黃色襦衫,下著帶有白色小花的綠裙。這件女俑的身分似乎要低一些。因為她端端正正的站著,兩手舉在胸前作捧物狀,頭稍偏,似乎在伺候主人的顏色。1959年西安西郊中堡村唐墓出土的幾件三彩女俑,藝術手法和所塑人物的身分與這兩件俑是相同的,只是該墓出土的女俑在姿態、表情、服飾、發髻、配釉、搭彩等方面更豐富。

那些專門陪伴主人游樂的年輕侍女,有的吹笛獻曲,有的捧盒敬物,衣飾奇特、表情活潑,身分雖然卑微,但塑得落落大方維妙維肖,相當秀美。

圖67、三彩女俑 唐 1957年西安市南河村出土 中國歷史博物館

唐代女俑形象的塑造是人物中最成功也是最富有生命力的。工匠們特別注意人物性格的刻劃,善于將人物主要性格特征作突出的強調,在他們的手下那些貴族婦女矜持不凡,幽閑自得,風韻典稚,但面部表情比較死板,動作拘謹,缺乏生氣。那些身分卑微的侍女

則體態輕盈,容貌秀麗,表情上各有特點。有的性格沉靜,含蓄蘊藉,有的單純明朗,有的豪放瀟灑。總之,唐代女俑形象塑造之妙令人贊嘆不已。

還值得一提的是女俑的服裝,這些服裝對唐代女性起著良好的裝飾、點綴和夸張的作用,非常有利于突出人物的性格。這些打扮加強了唐代女子人體固有的曲線美,給人以大方,優美的感覺,工匠們在實踐中,從感性上了解到人體的起伏變化,結合她們尊卑的地位、年齡、胖瘦設計出相應的服裝款式,主要以線條構成衣服的外形,符合人體的形態變化,再配以瑩潤絢麗的彩釉和貼花裝飾,這些女俑穿的服裝合體美觀,既有寫意性,又有裝飾性,既有趣味性,又有時代性。

那些峨冠博帶的文吏俑,藝術家們著意表現他們那副封建官吏的嘴臉,道貌岸然,面目陰沉,個性死板,有的雙手舉于胸前作捧物狀,有的筆挺挺地站著,有的身軀微微向前傾斜,作伺候上司狀,舉頭提足都要看上司的臉色。例如1956年西安紅慶村長安三年(公元703年)獨孤夫人元氏墓出土的彩釉文吏俑,頭戴展翅金鳥高帽,身穿寬袖長袍,雙手拱于胸前,另一件手捧朝笏,神情比上一件更虔誠,但從模樣上看,他們神態兇殘,定是酷吏一類。

武士俑,都是頭戴盔帽,身穿鎧甲,一手撫盾,一手持劍,表情嚴肅,作臨戰前的劍拔弩張之勢,或作保衛安全的警惕模樣。

那些騎馬的少年武士,英俊勇敢,朝氣蓬勃。有的背弓佩劍,有的張弓射獵,有的背帶獵犬,有的擊鼓前進,姿式各異,神態逼真,陜西省文物管理委員會1972年在陜西省乾縣發掘的懿德太子李重潤墓,出土了一件騎馬射獵俑,是這類形象的優秀代表(圖38)。唐代文獻、壁畫、銅鏡裝飾花紋和三彩鳳頭壺上的紋樣都記錄了大量的唐代統治階級上層集團的狩獵活動。從唐太宗開始,唐代貴族集團的狩獵活動就十分盛行。最高統治者的皇帝一提倡,當然很快就形成一種風氣。這件作品就是這種現實生活的寫照。就馬來說,馬立于長方形平板上,鬃毛分梳于馬的前額兩側,眉骨突出,圓睜雙眼,兩耳上豎,是一種靜止狀態,但馬嘴微張,兩眼炯炯有神,整個神情似乎是奔跑追獵中暫時的停息狀態,為了表現馬背上的主人而創造的一種氣氛。駿馬胸肌發達,神態矯健,馬背及腹部鋪氈墊,墊上置鞍,鞍上騎一武士。武士頭扎幞頭,身穿窄袖長衫,腰系絲帶,衣擺飄揚,下著長褲,腳穿尖頭氈靴,腰右側掛長劍,左側掛箭囊。武士在利用駿馬急馳中出現的喘息靜止的一剎那間,側身仰望天空飛翔之物,拉弓射箭。從藝術上來看,工匠們以簡練的手法,抓住奔馬在疾馳追物中出現的間歇喘息的一瞬間,把馬的動靜、姿態塑造得栩栩如生,而騎在馬上的武士則沉著機智地利用此機會,張弓射箭,給人以百發百中的聯想。馬背上馱掛的一些獵獲物,加強了這種藝術效果。李白在《行行游且獵篇》中寫道:“半酣呼鷹出遠郊,弓彎滿目不虛發。”在表現手法上意境十分深遠,只有對生活現象感覺敏銳,觀察入微,才能抓住這樣生動的題材,并通過嫻熟的藝術技巧把這一躍動的瞬間充分地表現出來。

圖38、三彩絞釉射獵俑 唐 1972年陜西省乾縣唐懿德太子墓出土 陜西省博物館

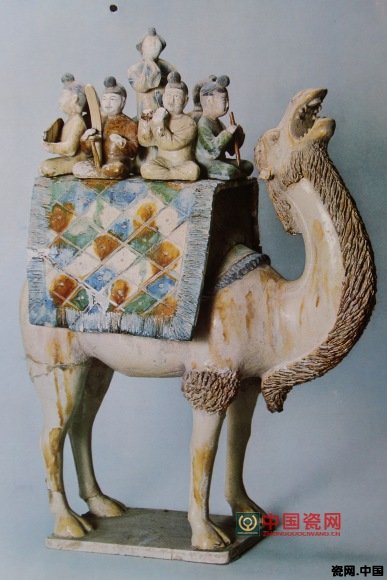

在藝術史、音樂史和中西交通史上有重要價值的是駱鴕載樂俑,題材新穎,塑造的人物形象有鮮明的個性,駱駝也塑造得輕健優美。這件出土于西安郊區鮮于庭誨墓的駱駝載樂俑,高58.4厘米,舞俑高25.1厘米。駱駝睜開眼睛引頸望天,閉嘴喘氣,鼻孔上翻,站在長方形的底座板上,四肢強勁有力,頸上和腿上駝毛梳剪整齊(圖64)。身施乳白色釉,頸部上下和前腿上端生長毛絨處涂醬黃色亮釉,臉部加繪醬黑色線條,眼睛點黑色,眼角加朱色,顯得靈活而有生氣,背有雙峰,這是中亞細亞的巴克特利亞(大夏)種的雙峰駝,背上墊著厚厚的包著雙峰的橢圓形毯子,毯身刻劃菱形圖案,上涂綠、白、黃、褐等比較淺的釉色。毯上用圓木夾在雙峰之間,木架搭成平臺,一條長毯鋪蓋在上面,作成一個平軟的舞臺,長毯兩側下垂,周緣是垂絲,作綠色,毯身周圍有一繪有白色聯珠紋的黃帶,毯身是平行的五色條帶,它和今天新疆維吾爾自治區人民使用的毛毯的色彩、編織圖案幾乎一樣。

圖64、三彩駱駝載樂俑 唐 1957年西安市鮮于庭誨墓出土 中國歷史博物館

駝背平臺上的一隊舞樂俑,分坐兩側的是手抱樂器的彈奏樂師,聚精會神地在演奏舞曲,中間一個體格矯健的綠衣胡人在舞蹈,樂隊中只有一個人手中抱著琵琶,其他三人手中的樂器已經不存在了,這組樂器可能是胡樂系統,隋唐時代很流行龜茲樂和西涼樂。這些樂理系統,馮漢驥先生指出,他們都是“以琵琶為眾樂之準,而主要的佐以鼓及觱栗”(形如嗩吶)。看得最清楚的是左側前面的胡人形象,頭扎幞頭,嘴唇涂朱,耳際至下頷均是整齊的髭須,身穿翻領的藍色長衣,衣領是黃色的,腳穿黃色尖頭氈靴,正在全神貫注地撥琴,左側后方的樂俑是漢人形象,身穿圓領綠衣,雙手舉于頸間似乎正在拿著樂器作吹奏的樣子,可能是吹觱栗,右側前面的一個,也是漢人形象,著黃色長衣;又后側那個是胡人,作拍擊狀,可能在擊羯鼓。夏鼐先生指出:“在唐代胡樂中,鼓是占很重要的地位,尤其是以兩枚并擊的羯鼓,唐玄宗以為是八音的領袖。”

中間站立的是舞俑,頭戴幞頭,深目高鼻,滿臉髯須,身穿圓領窄袖,綠色長衣,前襟下擺撩起束于腰帶中,右手握拳,左臂后伸,手藏在長袖中,腦后塑出扎幞頭的軟巾,兩角打結,飄然下垂,舞人正視前方,頭微上揚,身體略為前趨,正應音樂的旋律起舞。這樣安排非常符合科學原理。否則一個人在動物背上活動,要保持平衡,就不容易。這正是李端《胡騰兒詩》描寫的舞姿:“揚眉動目踏花氈,紅汗交流珠帽偏,醉卻東傾西又倒,雙靴柔弱滿燈前。”

唐朝是我國舞蹈藝術發達的時代。在各種舞蹈中,很有特色的是西域傳來的舞蹈,西域之舞,多配以樂,所以唐朝盛行樂舞。這一點從唐代的三彩舞蹈俑形象得到充分的證明,凡是舞蹈者旁邊都有一隊或一組樂隊伴奏。唐舞主要分為健舞、軟舞兩種。健舞姿勢雄

健,旋轉度大,騰躍性強;軟舞姿勢柔軟,輕慢文靜,富于節奏感,舞時皆配以樂。健舞的舞曲有柘枝、胡騰、胡旋等。這件駱駝載樂舞俑,從其雄健的舞姿來看,很可能屬于這一類。柘枝、胡騰來自石國,胡旋來自康國、米國、俱密。軟舞的舞曲有回波樂、蘭陵王、春鶯囀,涼州、甘州、綠腰等。多來自龜茲,這類舞和唐代女舞俑的形象比較相似。

1959年西安市郊中堡村唐墓中也出土一件駱駝載樂俑。駝高48.5厘米,四腿也是站立在一個長方形平板上,駝身作灰白色,長頸前趨,頭部高揚,兩眼望天,張嘴露齒,卷舌作嗚叫狀,后腦、頸部和腿部絨毛很厚,尤其頸部絨毛幾乎與脖子一樣粗。駱駝不如前一件肥壯,雙峰之間也架起平臺,鋪上厚毛毯,比上件寬而短,下面尚露出一部分駱腹。平臺上是一組樂舞俑,四周樂隊都是漢人形象,各人演奏不同的樂器,其中一個是彈琵琶,這件琵琶很完整,結構與上件不同,直頸,腹部圓形,可能是印度的五弦直頸琵琶。人們也是身穿圓領長衫,腰間系帶,衣服顏色比上件樂舞俑豐富,有綠色的,花斑的,白色的,醬色的,藍色的,淡黃色的,為了便于演奏,袖口都扎的很緊,盤膝而坐,頭扎幞巾,面目豐腴,黑墨點畫眉毛、睛瞳、短髭,有的正坐,有的身軀微微傾斜,面向也不一致,比較自然,中間立著一個女子,頭上揚,黑發分梳于頭部兩側,長齊耳際,額頂一個發髻,身

穿開領長衫,袖窄而長,淡黃釉,掛綠彩,一手下垂。一手上舉至胸,姿態文靜,動作柔媚(圖179)。

圖179、仿三彩駱駝馱背樂舞俑 現代 陜西省博物館

這兩件作品,把一千多年前的舞樂重現于我們的眼前。唐代樂舞藝術具有何等迷人的魅力!無論是漢族藝術家還是少數民族藝術家,分別出現或同臺合演,都反映出一個時代的內容和藝術形式。我國是一個多民族的國家,自古以來一直和睦相處,在文化藝術上有很多共同之處。正是這種共同的藝術創造,形成了我國各族人民的燦爛文化。但在藝術形象的塑造上還是有所不同的。前一件表現得剛勁有力,粗獷放達,舞蹈動作強烈,后一件表情細膩,抒情色彩濃。正如唐代《慶善樂》表演的文舞一樣:“惟慶善舞……獨用西涼樂。最為閑雅”,“舞蹈安徐,以象文德洽而天下安樂也。”從這些陶塑作品可以看到唐代舞蹈藝術的表現力是很強的,凡屬構成舞蹈藝術的各種要素都相當充分地表現出來。使我們看到大唐盛世的風習民情、音樂和舞蹈。好象身臨其境地看唐詩中歌詠這些舞蹈的動人情景:“……小垂手后柳無力,斜曳裾時云欲生。煙蛾斂略不勝態,風袖低昂如有情。上元點鬟招萼綠,王母揮袂別飛瓊。繁音急節十二遍,跳珠撼玉何鏗錚!翔鸞舞了卻收翅,唳鶴曲終長引聲。”

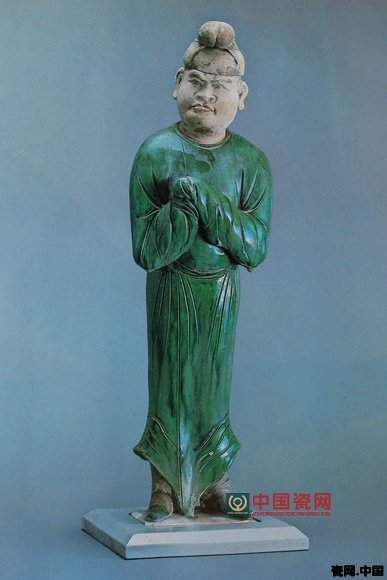

戲弄俑。那些出身于下層社會,活躍于舞臺上表演說唱的藝人形象,感情奔放,無拘無束,身軀扭動,活潑動人,他們的精神狀態和上層社會的達官顯貴形成鮮明的對比。在中國歷史博物館里陳列出兩件唐鮮于庭誨墓出土的戲弄俑,都是其貌不揚,似弄愚癡而引人發笑,他們頭戴軟巾,身穿圓領窄袖濃綠色長衣,腰間系帶,肩部寬肥,下襟長垂至地,足穿黑色長筒靴,衣著上相當滑稽。右側那件俑。藏在巾內的是圓髻,身微向右傾,雙手拱舉于胸前,兩眼緊盯住對方,似乎在講述奧妙的玄理,故作姿態,逼著對方回答問題。另一件俑,頭巾內發髻成扇形,因而使軟巾頂部也成為扇形橫列而稍向前傾,整個身體微微左側,對對方的進攻若無其事,兩手毫不在乎的交于腹下,頭部微俯,兩眼微閉,表情輕松。這和我們今天舞臺上看到的相聲演員的表演相似。它們不同于殉葬的儀仗俑類那么模擬死者的侍衛仆從,畢恭畢敬,塑造劃一,沒有個性。而這類戲弄俑卻突出人物神情的

刻劃,盡管服飾相同,但表情各異,生氣盎然,這是很難得的,具有濃厚的生活氣息(圖47、48)。

圖47、綠釉男俑 唐 1957年西安市鮮于庭誨墓出土 中國歷史博物館

圖48、綠釉男俑 唐 1957年西安市鮮于庭誨墓出土 中國歷史博物館

牽馬牽駝俑,屬下層勞動者,漢人形象比較少,多數是少數民族形象,人物多雄壯矯健。1955年長安縣嘉里村第一號墓,屬于公元690一704年武周時期的墓葬,出土一組牽馬俑,馬高63.5厘米,通體施醬黃色釉,膘肥體壯,是典型的黃膘馬。人物高61.3厘米,頭扎雙結幞頭,身穿開襟夾袍,袍長過膝,下著細管褲,腰間系寬帶,兩手握拳,一手高舉過肩,一手舉于胸前(圖124)。幞頭作灰白色,衣袍作淺黃褐色,翻開的雙襟和腰間寬帶作綠色,兩眼緊盯馬頭,作吆喝牽引狀。

圖124、三彩拉馬俑 唐 洛陽市出土 河南省博物館

牽駝俑大多數是深目高鼻,面有短髭或滿臉長胡須的胡人形象,有的頭戴尖頂氈帽,這種氈帽是中亞細亞的塞種人愛戴的。有的帽沿外翻,露出紅色帽里,氈帽兩側有彩繪圖案。據記載,唐初居住在天山一帶的回鶻族的一部分黠戛斯人所戴的帽子,就是“銳頂而

卷末,諸部皆帽白氈”,“這種駝夫俑從服飾,形象都表現出我國封建時代回鶻族勞動者的面貌”。

天王俑(圖39)。屬唐三彩俑中的巨型雕塑類,形體高大,威武雄壯。唐玄宗時期的唐墓出土最多。這些形象是按照傳說中的天神塑造的,用夸張手法表現出這些超人的形象,身穿鎧甲,頭戴金盔,盔上有猛禽大鵬金翅鳥,助長了天王的神威;人物肌肉發達,雙目圓睜,一手扠腰,一手握拳,腳踏魔鬼,被踏的魔鬼往往鼓目咧嘴,作掙扎欲起之狀。天王俑完全按照統治階級的需要制作出來鎮壓人民的兇神,沒有人間的情趣和

溫暖。

圖39、三彩天王俑 唐 1965年甘肅省泰安楊家溝出土 甘肅省博物館

鎮墓俑(圖99),形象古怪兇猛,人面獸身,有的頭上長角,兩膊間長有火焰形的翅膀,似乎隨時都在準備一躍而起,驅趕妖邪。

圖99、彩繪鎮墓獸 唐 河南省鞏縣黃冶古窯遺址出土 河南省鞏縣陶瓷廠個人

動物俑的藝術性也很強,不同種類的動物形象個性十分突出,很多不易處理的形象,情節,安排得很得體。如獅子,有的抓耳,有的搔腮,有的啃爪,動作自如(圖78)。又如小兔,塑成立身踞坐狀,前肢緊貼腹部,兩耳豎立,一雙大圓眼緊盯前方,十分機敏地警惕著周圍的動向,機靈活現,使人感到親切可愛。還有駱駝、牛、羊、驢、豬等也塑得很成功。這些體形高大而又呆滯的動物,經過藝術處理之后,反而有一種健美之感。這些動物和社會生活聯系密切,尤其是駱駝是重要的交通工具,被譽為沙漠之舟。

圖78、三彩獅子 唐 西安市王家墳出土 陜西省博物館

然而,在各種動物俑的形象中,塑得最成功的是各種馬的形象。馬在唐代社會有突出的地位,無論是保衛祖國的邊疆要塞,還是與敵人戰斗的沙場,無論是宮廷的禮儀活動,還是貴族們的游樂出行,也無論是民間的生產勞動,還是繁忙的商業貿易,都離不開馬。唐太宗就非常喜愛馬,他對骨利乾遣使朝貢的百匹良馬贊美不已,并從中挑出特別優秀的駿馬,根據其特征各為制名。這些生動的史實在《唐會要》一書里有詳細的記載。

唐代養馬業十分發達,開元十三年張說任隴右群牧使時,說四十年來養馬達七十萬六千匹,設四十八監以掌之。

唐玄宗李隆基擇西域、大宛等地獻來的良馬和中原駿馬,并令畫師摹寫。他的御廄里畜有良馬多至四十余萬匹。《明皇雜錄》、《唐書·禮樂志》等文獻記載了不少唐玄宗在宮中馴馬的軼事,唐代詩歌中贊馬或畫馬的內容更多,而唐三彩中馬的形象之多,歷史上沒有一個時代可以和它相比,三彩馬主要成功之點是馬的健美塑造得很突出,骨肉停勻,線條流暢,神完氣足,藝術家們抓住了馬的精神,用內在的勁而發外在的形,有的騰空奔馳,有的緩步徐行,有的昂首嘶鳴,有的低頭啃蹄,有的伸頸向天,有的張嘴欲飲,有的翹唇調情,有的追逐戲耍,各種形象都栩栩如生。有些駿馬的鬃上剪留“三花”。這是宮廷里流行的官樣,在馬的等級上是最高貴的。在中國歷史博物館里陳列的三彩馬中還有“一花”的,國外收藏品中也有“二花”的,而大量的三彩馬是沒有花的,說明唐代馬分等級的事實。

與馬的等級相應的還有用黃金等貴重金屬作為轡飾,從保存齊全的三彩馬,可以看到馬嘴里的銜勒是黃金制的,這就是杜甫在《哀江頭》一詩中說的:“白馬嚼嚙黃金勒”。頭部的籠套有綠色的革帶,上飾八瓣形的黃色花朵,鼻梁和雙耳部位的革帶上拴有杏葉形的垂飾,胸前的鞅飾有金色的鈴鐺和中央著黃點的流蘇。它們都懸于花朵形金飾之下、股后兩側的帶上各飾五枚杏葉形垂飾。尻上打結,交結處也有四枚杏葉形垂飾。塑造時將馬頭微微偏向左側,這樣稍微一扭動,整個馬的線條就顯得挺拔,流利而富有變化,這是工匠們為避免這些巨大形象的呆滯所采取的特有措施。馬的姿態經過這樣處理,顯得格外生動,駿美不凡。表現出勃勃生氣。這些優秀的作品雖然較之龍門石雕、敦煌彩塑有形體大小之別,但是它們的藝術成就卻各有所長,足以并肩抗衡。唐三彩馬同樣既有大膽的堆塑,也有精細的雕刻,在釉下我們可以清楚地看到雕琢時留下的犀利刀鋒。

然而,唐三彩畢竟不能完全等同于雕塑。它還有自己獨特的地方。顧名思義,釉、彩的使用應該是這類藝術品的重要特色。人們常常用斑駁、淋漓這類字眼來形容唐三彩的彩色特點,這是十分恰當的。由于鉛釉的流動性強,焙燒時往下流淌,每種顏色都呈現從濃到淡的層次。匠師們巧妙地利用了這一特點,把施釉技巧和裝飾手法互相結合起來,使它錯綜復雜,人工加天然,產生了融和絢麗的藝術效果。