|

2017年7月26日中國古窯萬里行(第十九季)正式啟程。活動將途經杭州、龍泉、德化、潮州、佛山、建陽、景德鎮等產瓷區,與當地部分著名陶藝大咖進行交流,遍尋當代美瓷,并對沿途省市的幾十個古窯遺址進行探尋考察,全程約一萬公里,歷時約三十二天。期間部分活動將進行視頻直播,歡迎各位朋友關注! |

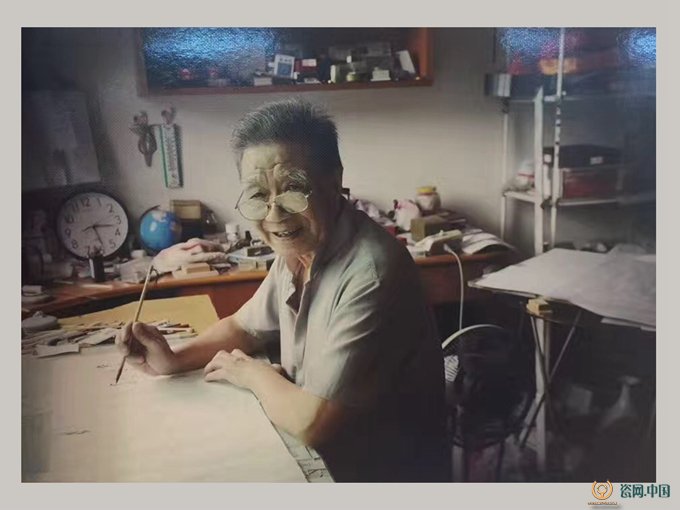

龍泉青瓷的眾多大師大都是土生土長的龍泉人,正是對這方鄉土有著濃厚的感情,才愿意傾盡畢生的心血去支持家鄉的青瓷事業,而他們當中的佼佼者也有來自他鄉的,他扎根這片瓷土幾十年,如今已經成為真正讓龍泉人驕傲的一位青瓷大師。

他說,青瓷是世界非物質文化遺產,對它最好的保護就是要做好傳承,而且還要有所發展,因為有發展才有生命力。“我將盡自己最大的努力去傳承和創新龍泉青瓷傳統技藝。”

他殫精竭慮,苦苦求索,只為讓青瓷之花,生生不息。

1963年,夏侯文從江西景德鎮陶瓷學院畢業,被分配到龍泉瓷廠工作。初到龍泉瓷廠,面對窮鄉僻壤的山區,他坦然接受了這樣的現實,生產生活條件的艱苦也沒有擊退他,對理想的執著讓他不顧一切留了下來,這樣一干就是四十多個春秋。這位白發蒼蒼,日漸年邁的夏老先生在經歷了事業的高峰之后,迎來了收獲的季節,現在回憶起過去,他更有許多感慨;展望龍泉青瓷的未來,更加充滿信心。

夏侯文作為早期科班出身的陶藝工作者,給龍泉帶去了更多技術上的創新。他剛到龍泉的時候,龍泉瓷廠已經處于嚴重的虧損狀態,然而通過他的技術創新,并且探尋合適的市場渠道,從列車餐具入手,打開了銷路,給工廠帶來了巨大的經濟效益,從而使工廠扭虧為盈。在這之后,又在對外出口的道路上走在了別人的前面。

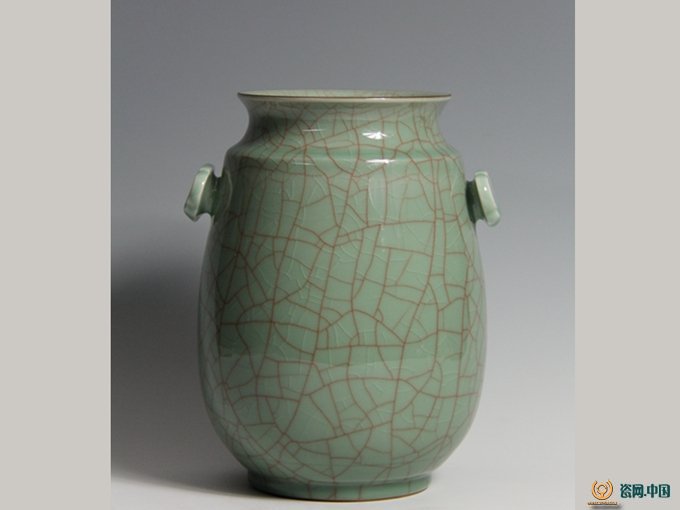

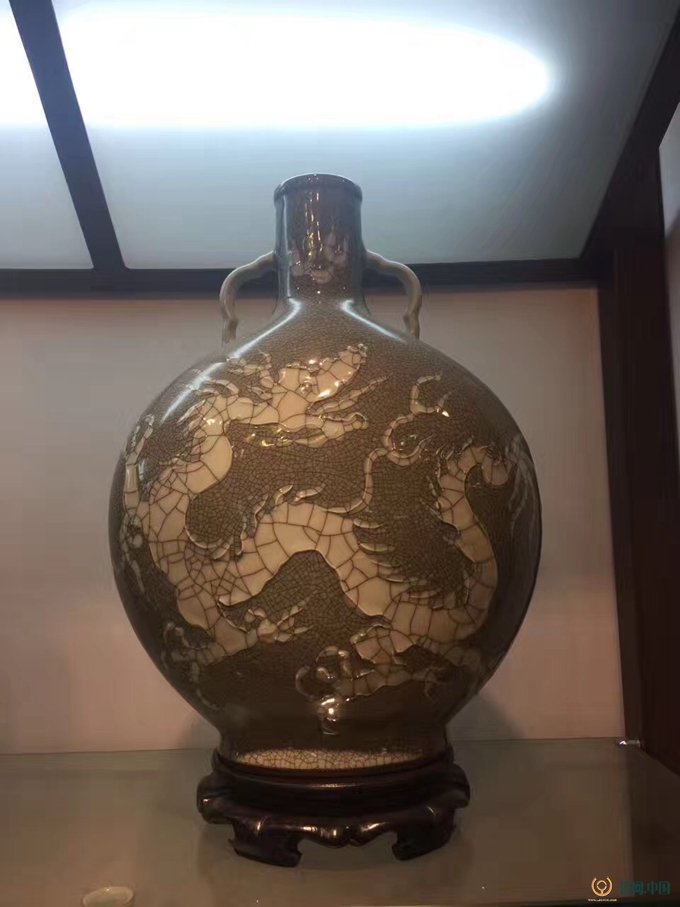

在創新這條道路上,夏侯文一直沒有停下腳步,他創作的作品線條簡練,優雅大氣,整體造型巧妙,強調局部圖案裝飾效果,充滿細節的韻味,這精細的刻劃又融合在簡練而明快的現代造型里,使龍泉青瓷在繼承了前人古樸大氣風格的基礎上向精巧的現代藝術延伸,在龍泉青瓷發展史上具有劃時代的意義。尤其是97頭影青成套餐具更是龍泉青瓷一項現代科技成果,是我國餐具出口含鉛量免檢產品,在國際市場上非常暢銷。它釉色晶瑩透明,圖案工整,線條流暢,紋樣嚴謹秀麗,加上釉面光潔,花紋清晰剔透,有素肌玉骨、如冰似玉的裝飾效果。2002年4月,政府在北京舉辦龍泉青瓷、寶劍精品展,其作品賣價最高、銷售最好,被榮稱為“最受歡迎的藝術大師”、“將泥巴揉成金子的人”。

成功不是偶然的,而是夏老一點一滴勤奮鉆研的成果。作為一個外省人,他到龍泉來就是執著于在自己的事業上做出一定的成績,當初從景德鎮陶瓷學院畢業的同屆,到如今能堅持下來的并不多,而夏侯文大師正是憑著這種堅定不移的信念讓他堅持下來并直到獲得成功。對自己熱愛的這份工作,已經全身心地投入其中。工作的時候,他會將生活中的一些靈感畫在圖紙上,造型是如何、裝飾圖案是如何、要達到怎樣的效果,各個過程都一一在圖紙上呈現,而并不是做到哪就算到哪。正是這樣的嚴謹態度,讓他對于青瓷的制作更加得心應手,也讓他的作品更有品質感。

夏侯文也在傳承方面支持著龍泉青瓷事業的發展,他要把自己積累了一輩子的技藝傳授給下一代青瓷人,讓后輩們在前一輩的基礎上,將龍泉青瓷更加發揚光大。在他的言傳身教下,他的兒子夏侯輝、夏侯水平已經在青瓷領域嶄露頭角,而他的“夏侯文龍泉窯瓷研究所”繼續開拓著龍泉青瓷創新之路。

夏侯文,1935年8月出生于江西,中國工藝美術大師,享受國務院政府特殊津貼,瓷網及綠寶石藝術陶瓷館的陶瓷藝術顧問。1995年聯合國教科文組織授予中國一級民間工藝美術家,現任職于浙江省龍泉市夏侯文龍泉窯研究所。

夏侯文大師基礎理論知識扎實,有豐富的實踐經驗和深厚的傳統功底。幾十年來為振興龍泉青瓷投入了極大的精力,在探索古瓷的藝術與實用相集合上取得了豐碩的成果。創作作品達四千余件套參加過挪威,日本等國際博覽會展品設計,設計了美國前總統尼克松專用餐具。首創哥窯日用瓷、哥弟窯結合瓷。成功地研制出《青瓷釉下彩》、《青瓷玲瓏》、《簿胎青瓷》。其作品中國歷史博物館收藏四件、中國工藝美術館收藏二件、國務院中南海紫光閣收藏三件、中國陶瓷館收藏二件。作品“梅子青九寸雙魚洗”經國務院收藏并定為國禮饋贈外國元首;中國歷史博物館鑒定其為世紀陶瓷經典,是珍貴文物藏品;中國工藝美術珍寶館專家們將其鑒定為“中國工藝美術珍品”,由國家收藏在珍寶館。

(來源:綠寶石藝術陶瓷館)