|

2017年7月26日中國古窯萬里行(第十九季)正式啟程。活動將途經杭州、龍泉、德化、潮州、佛山、建陽、景德鎮等產瓷區,與當地部分著名陶藝大咖進行交流,遍尋當代美瓷,并對沿途省市的幾十個古窯遺址進行探尋考察,全程約一萬公里,歷時約三十二天。期間部分活動將進行視頻直播,歡迎各位朋友關注! |

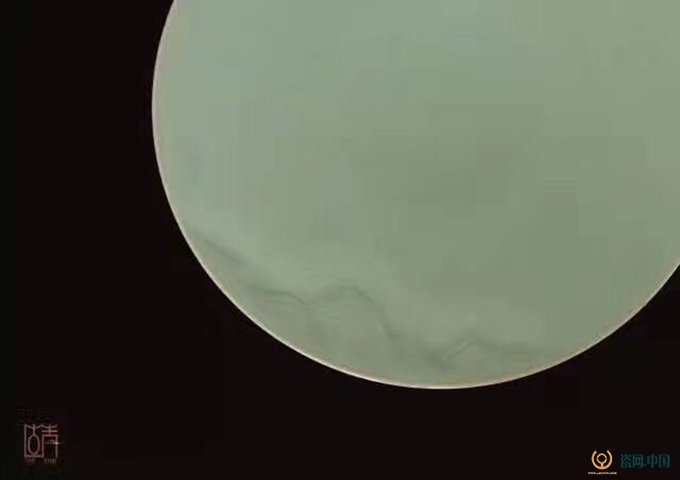

在中國擁有千年燒造歷史,以造型端莊渾樸、色澤光潔如玉、瓷質細膩溫潤、線條明快流暢而著稱于世的青瓷,自南宋至明早起的巔峰以后便逐漸衰落。而千年之后的今天,在浙江龍泉,還有著這么一個執著的老人,依然對青瓷無比癡狂,甚至投入了畢生心血,使得古老的青瓷又重新煥發生機,再現輝煌。他說:“為了青瓷,我愿意花費自己一生的精力將它發揚光大!”他就是中國工藝美術大師、國家級“非物質文化遺產”龍泉青瓷傳承人——徐朝興。

青釉直筒罐 徐朝興作

1956年,年僅13歲的徐朝興過早地離開了家門,走了80多里山路到瓷器廠里求做學徒。本來因為年齡太小,廠里不收,但也許天生就是要吃這碗飯似的,因為無意間在廠里試做了一下拉坯,還挺像模像樣的,就破例被廠里收下了。

1957年,周總理批示要恢復龍泉青瓷的生產,因此,龍泉青瓷迎來了第一個春天,14歲的徐朝興也迎來了自己人生的一次大機遇。當時廠里成立青瓷仿古小組,憑著在當學徒期間表現出的勤懇好學的好悟性,徐朝興被破格選入仿古小組,成為仿古小組8人里年齡最小的成員。在仿古小組里他拜老藝人李懷德為師,學習了很多制瓷工藝和絕招。

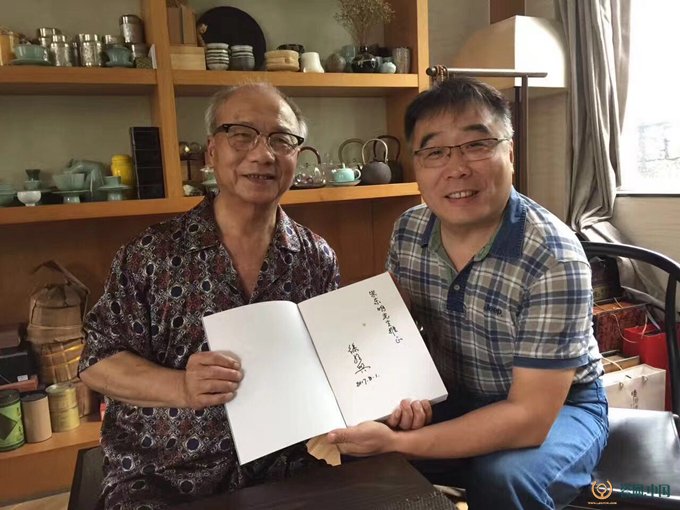

獲徐朝興大師簽名贈書

徐朝興對工作認真負責,過硬的技藝讓他很快成為技術上的尖子,但由于家庭成分問題,卻一直默默無聞地在廠里基層工作多年。直到1980年的一天,在龍泉青瓷研究所里做了多年工人的徐朝興被領導請上了車,到縣城開會,竟意外得知自己被任命為龍泉青瓷研究所所長。

從上世紀80年代起至今,近30年的歷程中他成為青瓷界在全國歷屆陶瓷作品評比中獲獎最多的大師之一。他的作品先后榮獲過全國陶瓷設計評比金、銀獎數十項。在他的手中更誕生了作為國禮送給外國元首的不少青瓷珍品,還有的作品被中南海紫光閣及人民大會堂、珍寶館作為國家陳列、收藏……這樣的人生際遇,本身就是一部不可復制的傳奇。

徐朝興與青瓷打交道已有六十年,從一個學徒到一代大師,徐朝興靠的是機遇與勤奮。

勤奮,不用多解釋,他的精力說明了一切。談到機遇,徐朝興感慨地說,自己能夠有今天的成就,要懷念、感謝的人和事實在太多了。其中第一個要感謝的就是敬愛的周總理,如果沒有他要求一定要恢復失傳已久的青瓷的指示,自己也不會有這樣千載難逢的機遇去接觸青瓷。第二個要感謝他的恩師李懷德,是他傳授了自己一身制瓷的技藝,終身受用。第三要感謝的是鄧小平和改革開放,感謝十一屆三中全會徹底地解開了家庭出身對徐朝興的束縛,讓他能在制瓷的黃金年齡有機會實現抱負,在青瓷接施展拳腳。

灰釉跳刀菱口碗 徐朝興作

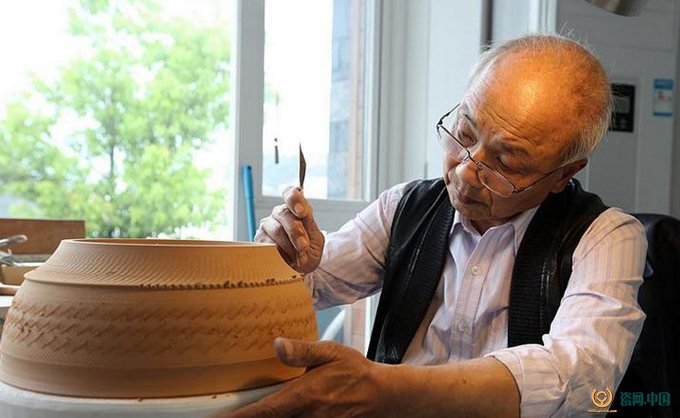

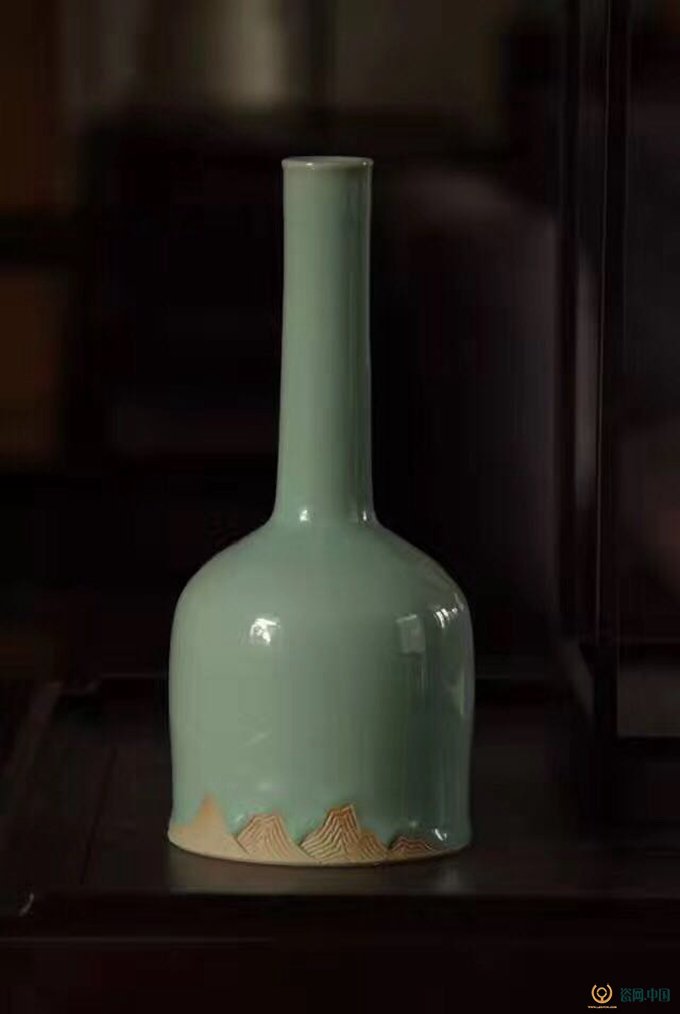

六十年的苦功與積累,讓徐朝興練就了一手獨步青瓷界的功夫,作品繼承了龍泉青瓷傳統工藝,融龍泉哥窯與弟窯于一爐。近年來,他除了開創哥、弟窯結合和點綴定位開片的表現技法外,同時取得了仿古灰釉突破性的成功,他所設計的灰釉陶藝作品質樸自然,典雅含蓄,為中外人士爭相收藏。還有一個絕活,叫“跳刀”。徐朝興在高速旋轉的坯體上抖動著刀,用剮、刻、拉等技法,將千“線”萬“點”劃刻在坯體上,形成效果各異的紋飾。

獲徐朝興大師墨寶一幅

幾十年間,徐朝興的簽名和印章用的稱謂始終是簡單的“老陶工”,“對于工匠精神,我認為第一要執著,第二要堅守,第三要傳承。我認為我就是一個陶瓷工匠,一個一直堅守的手藝人。我今年已到了古稀之年,我常說自己是個‘老陶工’,因此從不敢懈怠自己的手藝,還在努力搞創作。我與龍泉青瓷已緊緊聯系在一起,是龍泉青瓷塑造了我,我的一生屬于龍泉青瓷。”徐朝興說。

與大師談起中國古窯行時,他們也非常支持與關注,總有聊不完的話題。

徐朝興的一生雖然不是很平坦,但他的人生觀確定了他是一個真誠、平實、勤奮的人,是名副其實的一代青瓷泰斗。

徐朝興,1943年生于浙江龍泉,1996年被授予中國工藝美術大師稱號,成為龍泉青瓷界獲得國家級大師稱號的第一人。國家級“非遺”龍泉青瓷傳承人,綠寶石玉瓷網簽約的著名陶瓷藝術家,中國瓷網藝術顧問,享受國務院頒發的政府特殊津貼,第八、第九屆全國人大代表,中國工藝美術學會高級會員,現任浙江省青瓷協會會長。

龍泉青瓷恢復了往日榮光。這離不開徐朝興的傳承作用,在龍泉青瓷的第二代、第三代手藝人中,他的弟子顯得尤為突出。在他的帶領下,兒子、兒媳婦、也是青瓷界各善其長的“大師”。

兒子徐凌——作品中的絞胎瓷藝

徐凌的絞胎藝術能讓你感覺一切都在掌控之中,紋色優美,就像刻意畫出似的。通常他是選用一種含鐵量比較多的胎土和一種灰色的胎土混合,不斷攪合,然后根據自己原先設計的器型拉坯,不斷修正,或者將鐵胎做成片狀,鑲嵌其中。鐵胎色如深紅,雖然比例比灰胎少得多,但高手能將這少量的鐵胎在瓷器上拉出種種絢麗的花紋。

絞胎通常是用兩種不同顏色的瓷土(古代主要是白、黑或白、褐、黃)分別制成泥色,然后像擰麻花一樣將它們擰在一起,不斷揉捏,制成新的泥料,然后拉坯成型,或切成片狀作鑲嵌使用。經過如此繁瑣反復加工的陶瓷器,坯體可呈現出兩種瓷泥絞在一起所形成的各種花紋。它的花紋大致有五種:一、像木材的年輪;二、像并列的羽毛;三像并排的雉尾;四、像盛開的梅花;五、像浮云流水。最難能可貴的是,絞胎花紋完全是不可控的,是偶然而成的,因此能夠燒制出來一個理想的圖案就顯得彌足珍貴。

灰釉絞胎罐 徐凌作

一道道鐵色瓷土,或粗或細,連貫或不連貫,盤旋而上,生動自然。

1973年生于浙江省龍泉市,浙江省工藝美術大師,浙江省青瓷專業委員會委員兼副秘書長,浙江青瓷中青年十大名師之一,綠寶石玉瓷網簽約的著名陶瓷藝術家。

瓷網、綠寶石藝術陶瓷館館長朱東明夫婦與浙江省工藝美術大師徐凌

徐凌自幼跟隨父親徐朝興先生(中國工藝美術大師、國家級非物質文化遺產傳承人)學藝,后在日本國熊本縣天草郡慈永會陶藝研究所深造,參加過多次重要的國內外展覽與學術交流。他的創作既繼承了其父內斂含蓄的創作風格,又融入了大膽前衛的審美意識。他將中國傳統的青瓷文化和國際化的美學理念融會貫通,作品結合了東西方的藝術魅力,虛實相間,兼容并蓄,打破規則,極富動感,視角獨特,襟懷開闊。在承載古老文明源遠流長的同時,呈現出一種國際化的大氣格調,沉靜淡定,超然豁達。

兒媳婦竺娜亞——青瓷界的制壺大師

竺娜亞的感性思想里,用傳統的材料,手法,技術,以虔誠的態度來制作瓷器,是對于樸素的泥土的喜愛,是對于充滿生氣的制瓷手藝的喜愛,是對于自己這雙能夠創造的手的信任,也是對于陶瓷這種集自然五行之全(金木水火土)和人類智慧的藝術的崇敬。理性上,她從傳統中吸取精神與智慧的力量,以傳統為根基,發展個人的思想與個性,使作品具有“新古典主義”的風格,這是竺娜亞個人作品的重要特色。

粉青提梁壺 竺娜亞作

竺娜亞,浙江省工藝美術大師。1976年生于余姚。1994年開始唐三彩壁畫創作,1996年跟隨中國工藝美術大師徐朝興從事青瓷。在大師的精心指導下,娜亞通過短短幾年的努力,取得了驕人的成績:2005年《熱帶》獲第六屆中國工藝美術大師作品暨工藝美術精品博覽會金獎;2006年,《青罐》獲中國五大名窯展金獎;2008年,作品《瓜形玉鼠壺》收藏于浙江省博物館,《瓷舟》收藏于浙江省博物館,《熱帶》收藏于浙江省博物館;2008年7月參加中、日、韓三國大學文化交流,《涌泉》獲第一屆浙江省中青年青瓷創新評比金獎;2010年,《香音》獲第二屆中國·浙江工藝美術精品博覽會 “天工藝苑杯”特等獎。

現由徐朝興大師主持,竺娜亞、徐凌為工藝設計的《造青》系列青瓷,為龍泉青瓷的質造,添加了一抹青雅的綠色……

(來源:綠寶石藝術陶瓷館)