青瓷是人類藝術的瑰寶,龍泉青瓷是瑰寶中的明珠,徐朝興大師的青瓷藝術可謂是明珠中的精品。徐朝興大師在總結自己五十多年的青瓷藝術生涯中寫道:“人貴德,德立品高;藝貴道,道法自然;瓷貴魂,魂如清泉;形貴簡,簡極美生;功貴勤,勤能補拙。”這是他對自己的藝術人生的自勉,也是他對自己的一生藝術的自我評價。在中國現代青瓷藝術史中,龍泉徐朝興大師及其青瓷藝術是不可回避的。這不僅因為他是中國工藝美術大師,也不僅因為他是人類非物質文化遺產龍泉青瓷傳統燒制技藝的國家級傳承人,更因為徐朝興大師在他五十多年的青瓷藝術生涯中,以其至精的手工技藝、至神的藝術精品、至簡的美學思想、至善的人格精神,為人們展示了現代龍泉青瓷的藝術風采和審美理想,同時也為人們塑造了一個完美的現代龍泉青瓷藝術大師的形象。

徐朝興對龍泉青瓷燒制技術與制作工藝不僅精益求精,還勇于探索,勤于實踐。自從藝以來,他先后進行了許多項技術革新,創造了獨特的手工技藝,形成了個性化的制作技術。20世紀60年代,他就與李懷德師傅一起研究哥窯人工控制開片技術,使釉面自然開片更具藝術性;90年代初,他研究了哥弟窯混合絞胎技術,試驗哥弟窯混合泥漿灌注模具

新工藝,形成了哥弟窯自然絞胎的新技術;90年代中期,他還對哥窯點綴紋工藝進行技術革新,試驗定位開片新技術,使“金絲鐵線”與大小開片有機結合;90年代末,他研究了原始灰釉瓷與跳刀紋技術,創新了灰釉青瓷藝術跳刀新工藝。可以說,對青瓷傳統燒制工藝的技術革新不僅成為徐朝興創造現代青瓷藝術的技術基礎,也是提高他的青瓷藝術創作水平和增加他的青瓷藝術審美價值的基本前提。

1、人工控制開片技術

龍泉青瓷有哥窯和弟窯兩大類型。哥窯青瓷在白瓷土中加入了紫金土,燒成后內胎呈黑色,青釉表面有大小不等、細密有致的裂紋,被稱作“開片”。哥窯開片紋飾自然樸實,天然成趣,有冰裂紋、蟹爪紋等許多不規則的紋飾。這些開片紋飾是由于青瓷燒成溫度高低、胎釉膨脹系數不同等因素的影響而形成的,一般很難控制開片的形狀、面積與深度。弟窯青瓷則主要是由白瓷士燒制而成,很少用紫金土,內胎則呈白色或灰白色,釉面一般沒開片。哥窯青瓷的開片在古代大多被認為是有瑕疵的產品,是不能上貢朝廷的,只有弟窯的梅子青和粉青釉青瓷才是上等的佳品。但后來人們逐漸發現了哥窯開片青瓷有它獨特的審美內涵,哥窯在燒制過程中由于溫度高低而自然形成的釉面開裂效果和大小不等的紋理結構,有著神秘莫測的天然美感和自然成趣的藝術效果。于是人們開始喜歡哥窯青瓷,挑選有冰裂紋、蟹爪紋以及具有其他象形開片紋理的青瓷作為佳品收藏。在燒制過程中,自然形成的象形開片不易把握,也就非常難得具有某種象形的開片的青瓷。

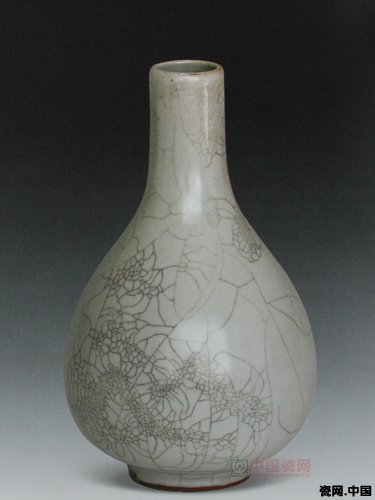

那么能不能人工控制開片的象形呢?人們開始關注哥窯開片技術。其中最關鍵的就是如何控制開片的自然崩裂過程,人為地控制自然開片面積、大小與形狀,或者按照設計意圖控制開片的象形或擬形。早在20世紀60年代,徐朝興在龍泉瓷廠做仿古瓷時,就注意到哥窯青瓷開片技術,在揣摩開片的天然象形時,對如何在燒制中控制開片的形狀產生了興趣。那時他和李懷德師傅一起研究“人工控制象形開片”技術。一般說來,哥窯青瓷如果控制好胎的配方,就可以使釉面開片或者不開片,開大片與開小片,但這種技術只能控制釉面開片面積大小與開不開片的問題,還不能控制開什么樣形狀的片,開出有預想效果的某種象形的開片。帶著這些工藝問題與革新目的,徐朝興與李懷德師傅一起,不知進行了多少次試驗,發現燒成的青瓷在爐中加熱并逐漸上升到適當溫度時,遇冷就會形成開片,這是解決人工控制開片象形的關鍵問題。于是,他們利用燒成的瓷器進行二次加溫,到一定溫度時用冷熱崩瓷的原理蘸水進行循形開片。具體說來,就是把已經燒好的沒有開片的瓷器,在爐中進行再次焙燒,并逐漸加熱。當瓷器表面溫度達到攝氏300度時,從加溫爐中取出,趁余溫未降時,馬上用毛筆或其它工具蘸冷水在釉面上繪制形象。這時釉面由于冷熱溫差和水潰面積大小的控制,崩裂出的開片就基本按照一定的形象出現了。徐朝興把握了這個技術環節,巧妙地利用了熱張冷縮規律,用冷水在加熱過的釉面上控制開片象形。他用冷水在釉面上面畫什么形象,就開出什么形象的紋片,并且還可以控制冷水的溫度,使紋片或者開得細碎有形,自如有致,或者產生像龍紋、魚紋、蟹爪紋等意象形紋飾。經過徐朝興與李懷德師傅的實踐,利用釉面熱脹冷縮規律,進行二次加熱與冷敷水控制開片的技術革新獲得了成功,實現了釉面開片造型技術的新工藝。他們在70年代制作的《象形紋瓶》,就是以開片技術來控制釉面開片而形成的獨特效果。器物表面開片疏密有致,在疏處,開片疏朗大方,紋線綿長纖細而清秀;在密處,開片紋飾就像擠在一起的螃蟹,蟹爪紋開裂得縱橫細密,生動活潑。整個器形的開片紋有種“疏能跑馬,密不透風”的匠意,給人以傳統中國繪畫中虛實對比的藝術效果,深得意象和神韻。

20世紀70年代創作《象形紋瓶》

90年代中期的時候,在人工控制開片技術基礎之上,徐朝興還對哥窯開片技術進行了點綴紋裝飾工藝的探索與研究。這項研究的主要特點就是銅鼓開片技術控制,在大開片紋飾中點綴以小開片紋飾,實際上是由大小開片結合而形成的一種定位開片新技術。有時大開片運用鐵線開片,小開片運用金線開片,還可以形成相映成趣的“金絲鐵線”點綴紋開片裝飾工藝。徐朝興運用點綴紋開片技術制作的代表作品就是《點綴紋組合陶瓷》,其中《點綴紋寶心瓶》、《點綴紋玉壺春瓶》、《點綴紋香瓜瓶》、《點綴紋蒜頭瓶》等四件作品,組合在一起,構成一組“金絲鐵線”點綴紋開片的藝術陶器精品。

人工控制象形開片技術與點綴紋開片裝飾工藝,是在自然神奇之上,巧妙利用自然規律和技術處理,實現人的藝術理想與技術理性的一種工藝革新。人工控制開片象形技術與點綴紋裝飾工藝的應用,使傳統龍泉哥窯開片技術具有現代開片技術的工藝內涵,使傳統開片裝飾在自然美中增加了象形美的內蘊,提高了傳統開片裝飾藝術的審美價值與收藏價值。

2、哥弟窯混合絞胎技術

上世紀90年代初,徐朝興開始在拉坯成型與裝飾工藝上研究哥弟窯混合絞胎技術。其實更早的時候,在做仿古瓷時徐朝興就對哥弟窯兩種類型的胎泥、釉色、質感產生了濃厚的興趣,經常與師傅們一起琢磨大窯出土的陶片,分析古瓷的胎質和釉色。其中通過絞胎成型出來的絞胎紋就是他非常重視的技術工藝。他認為,絞胎瓷的紋飾是在胎泥上直接產生的,胎泥的紋飾變化是直接作為裝飾的,有天然之趣,不能復制,也就是說,裝飾紋理和瓷器品質是渾然一體的。絞胎產生的自然紋飾有很微妙的視覺效果,胎紋變化越多,表現效果就越豐富。對胎泥顏色的運用,絞胎手法的變化等工藝,都是可以進行大膽探索的。

哥弟窯兩種不同的瓷器所形成的不同風格,實際上就是用兩種不同的胎泥原料在燒成之后產生的不同效果。從技術工藝來說,絞胎紋就是利用拉坯成型時使用不同顏色、不同性質的原料直接進行裝飾的一種手工技藝,器形內外都有絞胎紋飾。其實在手工拉坯成型中,將兩種以上的胎泥混在一起制作的技術工藝。在唐代就曾經出現過,是一種流傳很久的傳統技術工藝。經過絞胎成型的坯體上有非常自然的胎紋,這是由于胎泥顏色不同而形成的,比如紫金土和白瓷土在一起進行絞胎,燒制后就有黑白相間,互為映襯的自然紋飾。這些自然紋飾的形狀類似于木紋、水紋、云紋、羽毛紋等,顏色細膩、柔和、含蓄,特別是在粉青、梅子青釉的罩染下,更是多姿多彩,剔透玲瓏。這就是經過傳統絞胎工藝燒制出的青瓷特征。大家都知道,哥窯和弟窯燒制的青瓷是具有不同特色的。哥窯瓷器,胎質呈黑色,釉色呈青灰色,厚實純凈,釉面有細密的開片。弟窯瓷器,胎質呈白色,釉色呈粉青和梅子青色,晶瑩滋潤,光澤豐富。哥弟窯瓷不同的燒制特征,是徐朝興進行哥弟窯混合絞胎燒制技術試驗的基礎,也就是說,他想在哥弟窯瓷之間進行一種整合性的試驗,要在掌握古瓷傳統絞胎燒制的基礎上進行技術革新。

按照徐朝興的設想,就是在一個坯胎上,既有哥窯的胎泥,也有弟窯的胎泥,將兩種胎泥絞到一起進行拉坯成型,然后進行燒制,看看能出現什么樣的青瓷。說來很簡單,實際上這個工藝是很難的。開始時,他將和好的哥弟窯兩種胎泥混合在一起進行絞胎式拉坯,絞胎后,器形大致可以,胎紋也有變化。開始進行燒制,結果哥弟窯胎泥不合,自然開裂。原因就是哥窯瓷所用的胎泥在燒制時收縮率大,而弟窯瓷所用的胎泥在燒制時收縮率小,這種差異使器形開裂,胎紋不合,不能成型。技術難點找到了,就是要解決兩種胎泥的自然混臺,而不是簡單地運用傳統絞胎方法。經過思考,他采取了一種注漿方式進行自然混合絞胎試驗,這種方式就是讓稀釋的哥弟窯胎泥在預制的器形模具中自然混臺,達到絞胎紋飾的天然生成。在試驗中,他把哥弟窯兩種原料調成的泥漿分別灌注到一個三環形的石膏模具中,讓兩種泥料漿在石膏模具中自然混臺成型。他后來在總結實踐經驗時說,用哥弟窯混合注漿絞胎技術,泥料漿的配置不能太厚也不能太薄,否則就不能很自然地相互混合,將哥弟窯泥漿灌好后他們試燒了多次,最后產生了惟妙惟肖的由哥弟窯混合絞胎技術成型的與裝飾的青瓷,其中最關鍵的技術環節就是哥弟窯分別灌漿進行自然絞胎的方法。由于哥弟窯兩種原料漿是在模具中自然地融合在一起的,燒成后的瓷器,既有哥窯開片紋飾的天然大方之美,也有弟窯粉青釉色的艨朧含蓄之美,很受人們喜愛。

20世紀90年代創作《哥弟混合三環瓶》

哥弟窯混合絞胎技術以灌漿模注方法進行自然絞胎的新工藝,是徐朝興在傳統絞胎技術上一個創新性的突破。《三環瓶》就是徐朝興在90年代經過不斷的試驗燒制出的新產品,代表了哥弟窯混合絞胎新技術和自然灌漿模注新工藝的審美特質。其后,他還燒制了《銅紅紋絞胎瓶》、《斗笠碗》、《銅紅高足碗》、《絞胎紋瓶》、《翻口絞胎紋瓶》等瓷器,都屬于這種新工藝、新技術的代表作品。

3、原始灰釉與跳刀技術

一般來說,灰釉瓷實際上就是商周時期的原始青瓷。原始青瓷的釉色泛黃,釉質渾濁,釉面粗糙,光澤度不高。灰釉瓷雖然沒有成熟青瓷那種類玉般的青碧、晶瑩與剔透,但有原始青瓷那種歷史般的古樸、厚重和沉實之感。這種獨特的藝術魅力誘導著徐朝興在90年代末期,就開始探索商周原始青瓷的傳統灰釉工藝。他首先探索的是灰釉配制工藝中對新材質的運用。灰釉是青瓷釉色配制中最早出現的一種原始釉色。在中國青瓷史上,早在三千多年前的商代中期就出現了施灰釉的原始青瓷。浙江紹興、蕭山、上虞一帶均有原始青瓷的遺存。徐朝興認真研究了原始青瓷釉料中對草木灰配制的成分,有意識地加大或縮小其劑量的配比,進行灰釉配制工藝改革。后來他以新的劑量配比,配制出一種呈黃灰色的釉。這種灰釉色施在坯胎上后,既有華滋潤澤之感,也不失古樸凝重之氣。如果與粉青和梅子青釉色放在一起比,其素潔樸實的釉色品質顯然獨具另一種藝術魅力。

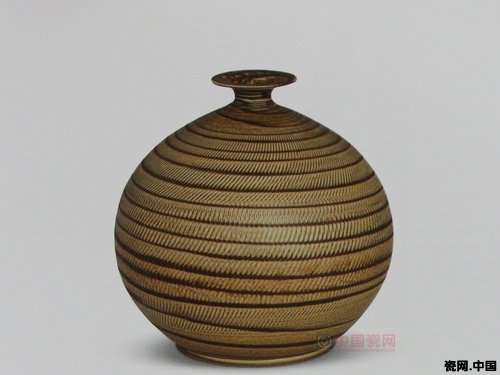

獨特的釉色就要有獨特的裝飾。徐朝興針對灰釉的釉色品質,以細密有致和沉著穩定的跳刀紋進行裝飾,獲得了以工藝技術特征為審美意境的裝飾藝術效果。本來跳刀在傳統工藝技術上是一種瑕疵,或技術不純熟的表現,是傳統工藝刻線基本功中由于手的不穩定而造成的,但現代跳刀技術卻要努力控制和運用這種不穩定因素,達到一種特殊的藝術表現效果。追溯起來,跳刀也是一種比較早的技術工藝,它所形成的跳刀紋與網印紋、繩印紋、布拓紋等有異曲同工之妙。跳刀也叫“抖刀”,是陶工在拉坯成型時,通過手的震顫與抖動,將修坯刀與在仿輪上旋轉的陶坯進行接觸,形成有規則的點狀痕跡與有秩序的紋理。徐朝興說:“跳刀是以前就有的,從唐代就有,只不過以前的跳刀比較粗獷,而現在的跳刀力求工謹細膩,均勻穩定。”為了達到這種效果,徐朝興改革了跳刀工具,將跳刀做成具有一定彎度的形狀,使跳刀帶有相應的彈性。經過不斷的實踐,他慢慢地熟練掌握了這種特制的跳刀工具的運動規律。他制作的一件《灰釉水波紋碗》,就是他跳刀技藝的完美展示。器物周身布滿了由跳刀運動而構成的刀痕與紋理,細密有序,密而不繁。他說,他是一氣呵成地完成整個碗的跳刀的。起刀由碗底開始,一直旋轉到碗沿,生動自然,沒有一點滯緩。

2004年創作絞胎跳刀紋瓶

2005年創作灰釉跳刀紋碗

跳刀不僅是一種技術工藝,也是一種藝術心境的實現。運用跳刀技術要有平靜的心態和持久的耐力,跳刀者要在刀與坯之間達到精神狀態和力度運動的高度和諧,才能對陶坯進行有規律的跳刀紋刻劃與制作。跳刀紋中刀痕的深淺、運刀的疾徐、紋理的疏密、軌跡的虛實、線條的斷續等裝飾效果,給人以不同的藝術感受與審美趣味。也就是說,要通過精細的跳刀技術達到一種藝術感覺上的裝飾美、秩序美和運動美,同時也要體會到制作者在跳刀技術中的那種心境的自然美、超然美與忘我之美。徐朝興非常明智地把握了跳刀技術與藝術表現之間的辯證,以高超而精湛的技術工藝在旋轉的坯體上,運用抖、刮、刻、拉等手法,在“解衣盤礴”般的心境下,創造了原始灰釉瓷跳刀裝飾藝術,并逐漸形成他細密、均勻、完整的灰釉跳刀藝術風格。在《球形灰釉罐》、《灰釉斗笠碗》、《絞胎跳刀紋瓶》、《跳刀紋碗》,《灰釉跳刀紋碗》中,他將神秘與遐想,回味與眷戀,寧靜與沉著,都凝聚于灰釉之樸拙,跳刀之神功之中。