中國古代瓷器歷史悠久,制作技藝精湛。從商代原始瓷的古拙質樸到成熟瓷器的細膩精致,從青瓷的一枝獨秀到不同瓷種的百花競艷,其深邃的文化內涵和輝煌的藝術成就乃是中華民族燦爛文明的縮影。中國古代瓷器深刻影響了世界文化的發展,為我國贏得“瓷器之國”的盛譽。

煙臺市博物館的《瓷苑掇英》展廳展出了館藏部分瓷器精品,各具特色,各有源流,為觀眾們展開了一幅瑰麗的瓷器藝術畫卷。在此選取博物館所藏幾件珍品與讀者分享,為讀者作簡單介紹。

北宋越窯青釉帶托執壺

壺通高19厘米,口徑4.6厘米,底徑8.3厘米,腹圍43.5厘米,高15.5厘米。托口徑13.3厘米,底徑8.7厘米,高2.6厘米。蓋通高5.4厘米,直徑6厘米。壺小直口,高頸,口上扣塔式蓋,蓋有鈕。廣肩,圓腹,矮圈足,一側長流微曲,另一側曲柄扁寬,曲柄高過口部與壺蓋緊貼,其上有三道弦紋。壺托圈足,壺底及托底各有六個支燒痕。壺內外通體施青釉,壺蓋內澀胎,鉆兩小孔。

執壺,又稱“注子”、“注壺”,最初的造型是由青銅器而來的,是隋代時期出現的酒具。而現代的執壺則是人們日常生活中的飲茶用具、樣式繁多。一把好壺必須具備“三平”,要求把手、壺口、和流口的高度都在一個平面上,若是再配上精美的瓷畫就更加錦上添花了。

越窯是中國古代南方的青瓷窯,窯址所在地主要集中在今天浙江的上虞、余姚、慈溪、寧波等地,因這些地區在古時屬越州而得名。越窯青瓷歷史悠久、影響深遠,倍受人們的贊賞和青睞。越窯青瓷以胎質細膩、造型典雅、釉色瑩潤、質如碧玉著稱于世。

這件北宋越窯青釉帶托執壺,是1973年煙臺蓬萊大柳行村出土,釉色瑩潤入骨,胎質細膩堅硬,造型雅致古樸,是越窯青瓷精品,也是南方青瓷的代表作。

元龍泉窯劃花堆塑公道杯

龍泉窯是中國歷史上的一個名窯,因其主要產區在浙江省龍泉市而得名。它開創于三國兩晉時期,結束于清代,生產瓷器的歷史長達1600多年,是中國制瓷歷史上最長的一個生產瓷器的窯系。龍泉窯釉色蒼翠,往往露胎呈現胎色,瓷釉厚潤,裝飾上很少刻花、劃花,而流行用貼花、浮雕。

此件元龍泉窯劃花堆塑公道杯1959年蓬萊修水庫時出土,1962年由煙臺地區博物館征集調入煙臺市博物館。通高9.5厘米。托直徑16.2厘米,底徑4厘米,高3.7厘米。杯高6.8厘米,口徑7.8厘米,底徑2.5厘米。撇口,底圈足, 杯中央塑一袒胸的老者,稱作"公道佬"。杯托呈葵口,淺腹,小圈足,托內塑一雞籠式杯座。胎體厚重,露胎處泛火石紅。釉色青翠,釉質豐潤,有玉質感。杯與杯托的外腹部均刻劃菊瓣紋,雞籠式杯座凸印纏枝蓮紋。"公道佬"體內有一U形管,管下端通杯底小口。當向杯中注酒時,若酒高過“公道杯”的胸部,酒即迅速從杯中泄光,流到下面承接的杯托里。

公道杯為什么公道呢?其玄妙就在杯內——它巧妙地運用了虹吸原理。虹吸原理是指密閉在彎管中的液體,在彎管兩側端口壓強不同時,就向著壓強較小的一側流動。以用橡膠管給魚缸換水為例:拿一根較長的橡膠管,將管的一端插入水中,在另一端吸氣,由于吸氣端氣壓減小,水會進入到橡膠管中。當水充滿橡膠管時,堵住吸氣端,然后將吸氣端下垂到魚缸底端以下,放開吸氣端,由于伸入魚缸中的一端水位高,壓強大,水會由壓強大的一邊流向壓強小的一邊,魚缸中的水就會自動流出了。

據說古時人們曾用公道杯對付貪酒者,斟酒時超過一定的高度,就會全部漏光。用公道杯盛酒最為公道,盛酒時只能淺平,不可過滿,否則杯中的酒便會全部漏掉,一滴不剩。通過公道杯的原理人們也可以悟出“知足者水存,貪心者水盡” 的道理,它告訴人們辦事必須講求公道,為人不可貪得無厭!

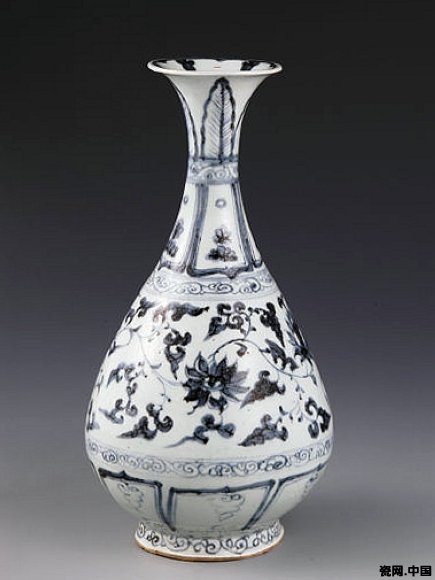

元景德鎮窯青花玉壺春瓶

青花瓷是指在瓷胎上用鈷料著色,然后施透明釉,以1300℃左右高溫一次燒成的釉下彩瓷器。釉下鈷料在高溫燒成后,呈現出美麗的藍色,習慣上稱之為“青花”。中國瓷器的發展,在唐代以前,青瓷占主導地位;唐代以后,形成了南青北白的局面;到了宋代,品種眾多,瓷器生產呈現出百花爭艷的景象。元代景德鎮青花瓷燒制成熟后,情況就起了急劇變化。從十四世紀年代到十五世紀前期,短短七十年時間,景德鎮的青花瓷器就占據了中國瓷器生產的主流,景德鎮也一躍而為中國的瓷都。

這件元景德鎮窯青花玉壺春瓶,高29.5厘米,口徑7.9厘米,底徑9.1厘米,腹圍48.5厘米。敞口,細長頸,溜肩,鼓腹下垂,圈足外撇,露胎處有火石紅。頸上部繪蕉葉紋,頸下部繪覆蓮紋,腹部繪纏枝蓮紋,腹下部飾仰蓮瓣紋,各層花紋之間以卷草紋分界,瓶口內沿繪花葉紋,圈足繪卷草紋。

玉壺春瓶最早出現于宋代,是裝酒的實用器,后逐漸演變為觀賞性陳設瓷。這件玉壺春瓶是元代玉壺春瓶的典型器形,造型清秀瘦長。釉色白中閃青,釉質潤澤透亮。使用國產青花料,發色較暗,青中帶灰,有結晶斑點。紋飾較疏朗,筆意流暢活潑,委婉有致。

此瓶為墓葬出土。1972年,掖縣(今萊州)東宋公社的村民在平整土地時,不慎破壞了一處元代墓葬,共出土兩件青花玉壺春瓶。兩瓶大小相若,但紋飾略有差異,遺憾的是其中一件口沿有殘。他們將其賣與當地采購站,煙臺市博物館工作人員去該站揀選文物時發現了這兩件寶貝,遂帶回館內入庫收藏。