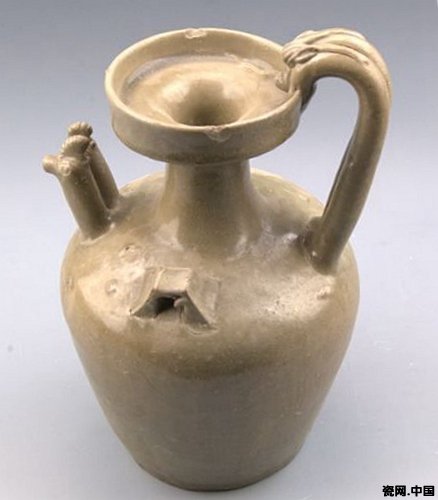

雞首壺又稱“雞頭壺”“天雞壺”,

是指雕塑雞頭為裝飾或以雞頭作為壺嘴的瓷壺。為酒具,又作盛水器。

燒于三國時期,盛行于兩晉。其前身乃盤口雙系壺,為南方越窯所首創。在南北朝時期有進一步發展,形體趨向高大,流行龍形執柄。隋代的雞首壺以壺體修長、雞頭雕塑逼真著稱。

入唐以后,雞首壺逐漸被酒注子(執壺)所取代。

東晉德清窯黑釉盤口雞首壺

東晉德清窯黑釉盤口雞首壺底部

東晉德清窯黑釉盤口雞首壺,1985年9月青州市五里鎮澇埠村出土。口徑10厘米,高28.6厘米,底徑13厘米。盤口,圓唇,束頸,廣肩,鼓腹,平底。肩飾對稱橋形系,肩一側貼塑直頸高冠的雞頭為流,似在引吭而歌。另一側貼塑引頸俯首口銜盤口的龍柄。通體施黑釉不及底,底部露胎,胎體厚重,釉色漆黑。為國家一級文物。此壺雖雞頭神形畢肖,但不通壺腹,不能傾注,為閉口者,純為裝飾,是用于陪葬的明器。

該黑釉盤口雞首壺,圓闊的形體,配以雞首流與龍柄,整個造型勻稱、自然,器身弧線與折線的有機結合,更增添挺拔中見柔和的韻律美。用黑釉遮體,更顯得高雅,是東晉德清窯雞首壺中的一件珍品。黑釉瓷是魏晉南北朝時期瓷業生產中的新品種,以氧化鐵為著色劑,是在青瓷成就的基礎上發展起來的顏色釉瓷。它的燒制成功,突破了單一的青釉傳統,豐富了瓷釉裝飾。魏晉南北朝瓷器中,黑釉者較少,以燒造黑釉瓷器著稱的是東晉德清窯。

南朝越窯青釉盤口雞首壺

南朝越窯青釉盤口雞首壺底部

南朝越窯青釉盤口雞首壺 青州市益都中心醫院出土。口徑9厘米,高25厘米,底徑10厘米。盤口,細頸,肩部一側有一對并列雞頭作流,雞頭的刻劃惟妙惟肖,作昂首狀。另一側用雙股泥條塑龍頭把手,龍頭僅具輪廓,龍口銜盤。流與把之間的肩部裝飾對稱的橋形方系。腹部略顯瘦長,下腹部微內斂,平底。通體施豆青釉,釉色溫潤。此壺的雞頭流為閉口者,亦為明器。從這件壺的造型、釉色來看,應為南方越窯的產品。為國家二級文物。

“雞”與“吉”諧音,雞首壺在社會大動蕩的魏晉南北朝時期流行和發展,反映出當時人們對吉祥安寧生活的期望。雞首壺器形演變大致為:器形由小到大,由矮到高;盤口由小變大,頸由短變長;雞首由實心到空心,雞尾由裝飾變為實用把手。雞首壺的流有張口、閉口的分別,張口者數量較少,可以實用。

唐長沙窯青釉斑彩雞壺

唐長沙窯青釉斑彩雞壺底部

唐長沙窯青釉斑彩雞壺 1965年從青州古董商李徵山手中征集入館。壺嘴作仰頭張口雞頭狀。壺身對稱貼塑綠彩雞翅,肩部掛釉下綠、褐斑彩,壺把捏塑成外卷的尾巴,壺腹分割成瓜棱形,整體施青釉未及底部。造型像一只引頸高叫的雄雞,比較罕見。

從整體上看,此壺在雞頭、雞尾的處理上極富想象力。肩部掛10多條釉下綠、褐斑彩,為唐代長沙窯的典型裝飾手法。肩部的系消失,由兩翼寫實貼塑的綠彩雞翅替代,竹刀刻劃的雞翅栩栩如生。長沙窯是唐代湖南長沙地區的一個重要窯場,其窯址位于長沙市郊銅官鎮瓦渣坪,始燒于中唐,盛于晚唐,終于五代,為南方的一處青瓷窯場。經考證此壺是唐代飲茶用壺,彌足珍貴,為國家一級文物。