唐代瓷業以南方越窯青瓷和北方邢窯白瓷享譽天下,世稱“南青北白”。邢瓷類銀,越瓷類玉,并立共榮,為世人所珍。

國家博物館典藏有珍貴的隋唐時期越窯青瓷和北方邢窯等窯生產的白瓷器,多為墓葬、遺址考古出土,有些是明確紀年墓出土,造型豐富,工藝精美,制作精巧,時代特征鮮明,展現出非凡的歷史價值和博大精深的藝術魅力。

隋朝的建立結束了中華大地近300年的分裂混戰局面,在和平統一的前提下,經濟文化迅速發展。隋朝雖國祚短暫,歷二世而亡,然而它的繁榮成果并沒有因為朝代的更迭而衰頹,繼而為唐朝的輝煌奠定了基礎。

唐朝是我國歷史上經濟文化十分發達的一個封建王朝,社會安定,政治昌明,為不同領域的發展創造出良好的大環境,更兼以海納百川的恢宏氣魄,從不同地域文明中汲取養分,從而呈現出欣欣繁榮之象。這種繁榮自然也體現在物質文明之上。

各類手工業得到了蓬勃發展,瓷器生產作為手工業中重要的一支也得以發展,瓷窯遍地開花,相互爭艷,而尤以南方越窯青瓷和北方邢窯白瓷享譽天下。中國國家博物館作為國家級博物館,所藏隋唐時期的越窯青瓷和北方邢窯等生產的白瓷器,均十分珍貴,現就其特色進行闡述。

1971年安陽北齊武平六年(575年)范粹墓出土白釉四系罐

白瓷是中國古代重要的瓷器品種之一,創燒于北朝時期北方地區,是在青瓷的基礎上改進而燒制成的。白瓷的誕生是我國陶瓷發展的一個飛躍,為此后歷代各種彩繪瓷器的發展奠定了良好基礎。北朝時期窯場有河北內丘、河南安陽和山東淄博等地。1971年河南安陽北齊武平六年(575年)范粹墓出土的白瓷器是目前所見最早的白瓷,有碗、杯、三系罐、四系罐、長頸瓶等共10件,質地較粗,釉色泛黃或泛灰,白瓷制造工藝尚處于早期階段。

隋代的白瓷生產工藝發展迅速,制作技巧不斷提高。隋代生產白瓷的瓷窯有河南鞏縣窯和河北內丘、臨城等地。1959年河南安陽隋張盛墓出土的白瓷圍棋盤、三環足盤等,1957年西安隋李靜訓墓出土的白瓷雞首壺、雙耳扁壺、雙耳罐等,以及陜西隋姬威墓出土白瓷罐等,均是隋代白瓷的上佳之作。北朝至隋代,北方白瓷的發展為唐代瓷器生產南青北白的局面奠定了基礎。

到了唐代,白瓷的生產進入到全盛時期,白瓷窯口林立,多在北方。有河北邢窯、定窯,河南鞏縣窯、鶴壁窯、密縣窯、登封窯,山西渾源窯、平定窯,陜西耀州窯,安徽蕭窯等,其中以邢窯最為著名,質量最佳。陸羽《茶經》中稱贊邢窯瓷器類銀類雪。在唐代,邢窯白瓷與南方越窯青瓷名譽天下,平分秋色,形成了南青北白、相互爭妍的兩大體系。

邢窯始燒于北朝,盛于唐代,衰于五代,終于元代。唐代邢窯生產了大量精細白瓷,工藝登峰造極。器物多為日常生活用器,以潔白細膩滋潤而又類銀類雪的釉色及樸素大方的造型見長,僅有少量白瓷有印花、劃花和貼塑等裝飾。皮日休《茶甌詩》寫道:“邢窯與越人,皆能造瓷器。圓似月魂墜,輕如云魄起。”陸羽《茶經》中稱:“邢瓷類銀,越瓷類玉,邢瓷類雪,越瓷類冰,邢瓷白而花色丹,越瓷青而茶色綠。”還形容其造型的規整“圓似月魂墮”,白瓷的輕盈俏麗則是“輕如云魄起”。唐人李肇的《國史補》上記載“內丘白瓷甌,端溪硯,天下無貴賤通用之”,具體提到產地“內丘”。《新唐書》記載有“邢州貢瓷”。河南鞏縣窯亦為唐朝重要的白瓷產地,也生產過貢瓷。李吉甫《元和郡縣圖志》有“開元中河南貢白瓷”的記載,西安唐代大明宮遺址也出土有鞏縣窯白瓷、邢窯等白瓷,唐代邢窯白瓷廣銷國內,在各地唐代遺址和墓葬中多有發現,以陜西、河南、河北省出土最多。

國家博物館所藏隋唐白瓷,有墓葬出土和傳世品。墓葬出土品主要有:

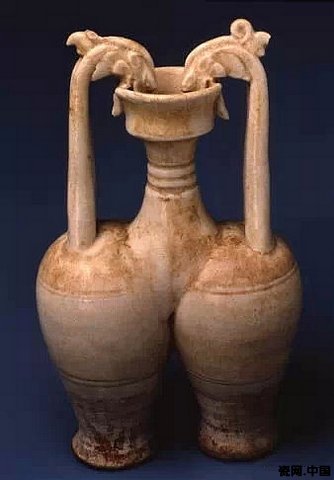

1957年西安隋大業四年(608年)李靜訓墓出土白釉雙連龍柄傳瓶

1957年西安隋大業四年(608年)李靜訓墓出土白釉雙連龍柄傳瓶、雞首龍柄壺。墓主李靜訓身世顯赫,自幼得寵,然而不幸9歲早夭。在李靜訓墓中隨葬了大量的精美物品,有波斯的金銀器皿、鑲嵌玉石的項鏈、結構精巧的手鐲、精美別致的瓷器等。出土瓷器17件,有白瓷雙連龍柄傳瓶、龍柄雞首壺、小扁瓶、小盆、小罐、小瓶等。

白釉雙連龍柄傳瓶高18.6厘米、口徑4.5厘米、腹徑6.3厘米。兩瓶雙腹相連,兩側堆塑龍形柄,雙龍口銜瓶口。器施半截白釉,開細碎紋片。天津博物館所藏此形制白釉瓶,底刻銘“此傳瓶有並(并)”,故有“傳瓶”之稱。江蘇省連云港市博物館也收藏有此形制的傳瓶。

1957年西安隋大業四年(608年)李靜訓墓出土白釉雞首龍柄壺

白釉雞首龍柄壺高27.4厘米、口徑5.9厘米、足徑7.1厘米。肩部前置雞首流,作昂首鳴叫狀,后為龍形柄,龍俯首銜口沿。肩部置對稱環式耳,作雙瓣重合狀。體施半截白釉,有細小冰裂紋。器造型挺拔秀美。雞首壺始見于三國時期,兩晉、南朝時期多見,多為南方青瓷制品,也有黑釉器。早期雞首壺器身較小。南朝至隋代,壺身修長,頸部變細,柄加長。雞首壺至唐代以后漸漸消失。

此兩件白瓷同為明確紀年墓出土,為隋代白瓷精品,是北方白瓷斷代研究的重要標準器。

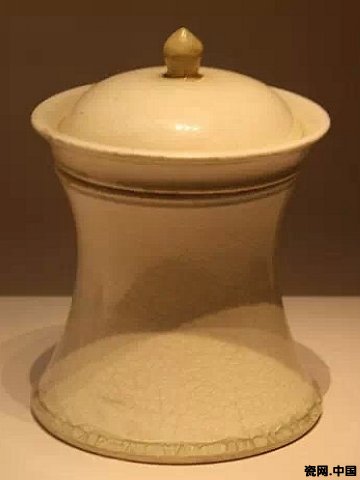

1954年西安隋大業六年郭家灘姬威墓出土白釉束腰蓋罐。

1954年西安隋大業六年郭家灘姬威墓出土白釉束腰蓋罐。姬威為隋代金紫光祿大夫,龍泉、敦煌二郡太守,先后為太子楊勇及權臣楊素之幸臣、親信。其墓中隨葬品豐富。

白釉束腰蓋罐通高16.9厘米、口徑9.3厘米、底徑12.4厘米。器身施白釉,釉瑩潤潔白,有細小冰裂紋。造型優雅簡潔,形制別致。陜西博物館收藏有同墓出土的白釉束腰蓋罐(缺蓋),形制相同,通高12.5厘米、口徑12厘米、底徑18厘米。

1956年河南陜縣唐墓出土白釉唾壺、執壺、龍柄執壺、蓮瓣座燭臺。

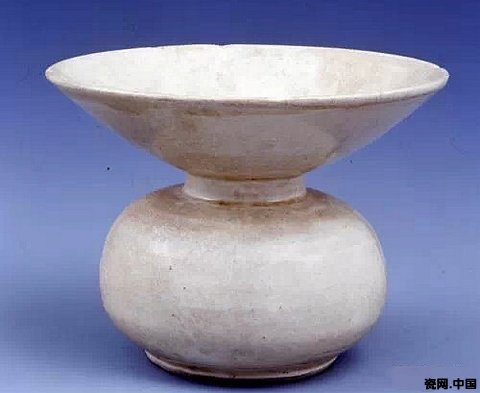

1956年河南陜縣唐墓出土白釉唾壺

白釉唾壺高16.5厘米、口徑14.8厘米。其形似尊,上部為漏斗形碗狀,圓球腹,平底刻“永”字。應為河南鞏縣窯制品。北京故宮博物院藏有相似的器物。

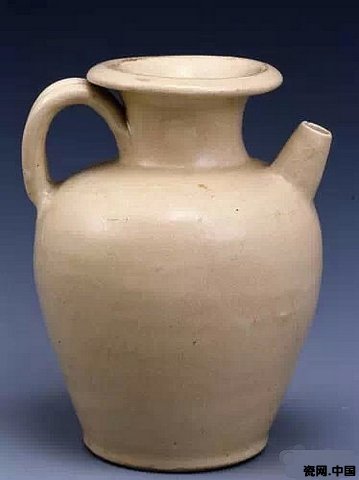

1956年河南陜縣唐墓出土白釉執壺

白釉執壺高12.1厘米、口徑6.9厘米、足徑6.5厘米。撇口,短頸,豐肩,鼓腹,平底,假圈足,腹一側有曲柄,一側有圓筒形短流。此壺造型圓潤飽滿,短流平底,為唐代早期的典型式樣。

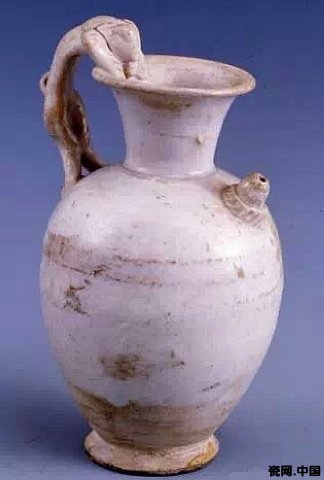

1956年河南陜縣唐墓出土白釉龍柄執壺

白釉龍柄執壺高21.7厘米、口徑7.8厘米、足徑6.2厘米。短流,龍形柄,龍首銜口沿作汲水狀。龍身彎曲,似蓄力待發,生動形象。通體施白釉,釉色溫潤細膩,器形端莊雋秀,為唐代邢窯制品。

執壺又稱為“注子”“注壺”,其造型源于青銅器,南北朝時期青瓷中已有執壺造型。中晚唐時期,執壺式樣增加,大量流行,從而逐漸取代了雞首壺和鳳首壺等。唐代執壺作酒具或茶具之用,稱為酒瓶、酒注子或茶瓶。西安唐太和三年(829年)王明哲墓中出土的瓷壺上寫有“老得家茶社瓶”等字,是為茶具;長沙銅官窯出土的瓷壺上則有“陳家美春酒”“酒溫香濃”等銘記,乃為酒具。

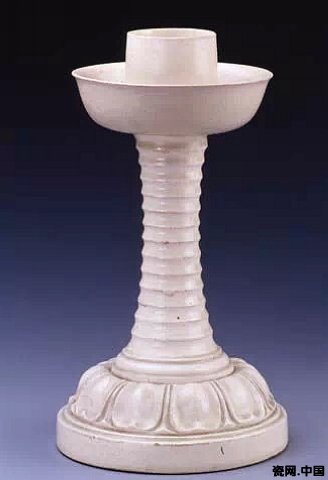

1956年河南陜縣唐墓出土白釉蓮瓣座燭臺

白釉蓮瓣座燭臺高30.3厘米、口徑6.5厘米、足徑17.5厘米。燭臺由燈盤、臺柱和承座三部分組成,燈盤呈杯形,臺柱細長挺拔,飾瓦棱紋,燈座凸雕蓮瓣紋,葉瓣呈浮雕狀,富有立體感。造型獨特,胎質細密堅硬,釉色白潤,保存完美,為邢窯精品。燭臺作為古代燈具之一,歷史十分悠久,戰國秦漢時就有銅燭臺,《楚辭》:“室中之觀多珍怪,蘭膏明燭華容備。”三國兩晉時瓷質燭臺出現,有羊形、獅形等,唐代詩人皮日休《夜會問答十》曰:“蓮花燭,亭亭嫩蕊生紅玉。”這件燭臺造型挺拔,亭亭玉立,座為蓮花,雅致清新,美觀實用,當為唐時的一件“蓮花燭”。

1957年河南陜縣唐墓出土白釉長頸瓶、辟雍硯、帶蓋唾壺、環柄杯。

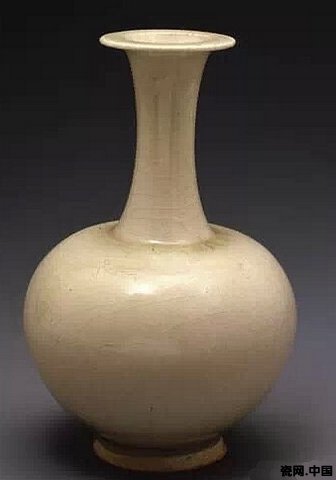

1957年河南陜縣唐墓出土白釉長頸瓶

白釉長頸瓶高22.2厘米、口徑6.9厘米、底徑7.2厘米。侈口,長頸,圓腹,圈足外撇。通體施白釉,釉色潔白,積釉處泛青,釉面有冰裂狀開片,通體光素無紋。唐朝時期中西經濟文化交流往來頻繁,隨著西亞金銀器的不斷傳入,瓷器生產中也流行仿制金銀等器的熱潮。這件長頸瓶的器形源于銅器,與河北景縣封氏墓出土的長頸銅瓶十分相似,造型端莊,輕盈靈秀,保存完美,尤為難得,為邢窯制品。