自13世紀始,藏傳佛教傳入內地,為元朝皇帝所崇信。明朝繼續扶植藏傳佛教,一改元朝專奉薩迦派的作法,實施多封眾建,受封的西藏佛教各派首領頻頻入貢,與宮廷往來密切。清王朝更將“興黃安蒙”作為貫徹始終的基本國策。

在清代200多年的統治歷史中,五世達賴、六世班禪、十三世達賴分別進京朝覲。隨著中央與西藏關系的日益密切,藏傳佛教也成為清代宮廷文化的一個重要組成部分。

宮中的佛堂建筑、佛教文物和制度化的佛事活動構成了一個完整的藏傳佛教文化體系。

釋迦牟尼佛坐像 6-7世紀斯瓦特黃銅高307.5px

釋迦佛面部泥金,藍色發髻,右手施與愿印,左手握衣角,結跏趺坐。身軀魁偉,圓領通肩袈裟,一角披于左肩后,衣紋寫實,質感厚重,可見晚期犍陀羅佛教藝術遺風。

橢圓形的仰覆蓮座,蓮瓣肥大,深束腰。此像頭部的色彩是在西藏流傳中涂飾的,按西藏習俗經常為佛貼金敷彩可以修功德。

造像附滿漢雙文黃條:“大利益密嚕什喀釋迦牟尼佛,五十三年九月二十五日收達賴喇嘛進。”證明此像是乾隆五十三年(1788年)由達賴喇嘛進貢的。

思惟觀音菩薩坐像 8-9世紀克什米爾 黃銅 高357.5px

觀音面相秀美,扇形高發髻,發辮梳成三綹垂于頭后,肩披長帛帶。右腿盤曲,左腿下伸,上身略前傾,右臂自然彎曲支在右腿上,右手食指伸向面頰,呈思惟狀,左手握蓮花枝,姿態舒展自如。雙獅方座下加單層蓮花托和寬厚的長方底,底正面刻梵文題記。

自在觀音菩薩坐像 9世紀東北印度黃銅高412.5px

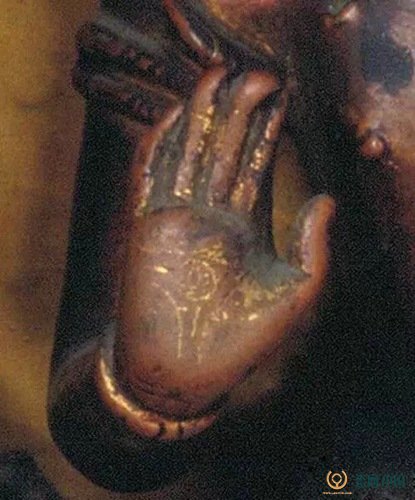

觀音右舒坐,左手輕扶臺面,手牽蓮花,左腋至右膝間斜扎寬大的修行禪帶,姿態輕松典雅。圓形背光,外沿呈火焰狀,內匝刻一圈金剛杵,背光頂部張圓傘蓋,飄飾雙幡,背光后有凸起的圓印章標志,隱約可見梵文字形,模糊不可辨識。

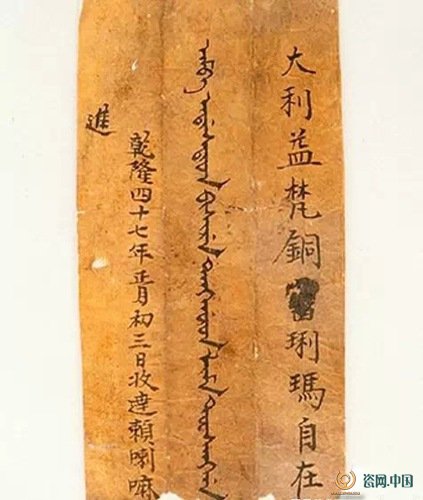

造像附黃條:“大利益梵銅舊琍瑪自在(觀音)……(殘斷),乾隆四十七年正月初三日收達賴喇嘛進。

金剛手菩薩立像 8-9世紀尼泊爾 紅銅鎏金 高687.5px

菩薩面相端莊,微帶笑意。頭戴高聳的三葉寶冠,冠葉刻珠寶紋,長發辮披肩,橢圓形的火焰頭光與頭部連鑄為一體,和諧完美。上身袒露,頸帶項鏈,左肩垂下長圣線,彎曲繞于身后,下身著長裙,一條寬帛帶斜扎兩腿,一端飄在身體右側。左手緊握金剛杵,右手輕捏圓果,身材修長,比例適度,三折扭姿態彎曲自然,含蓄優雅。

地藏王菩薩龕像 9世紀 尼泊爾 紅銅鎏金 高350px

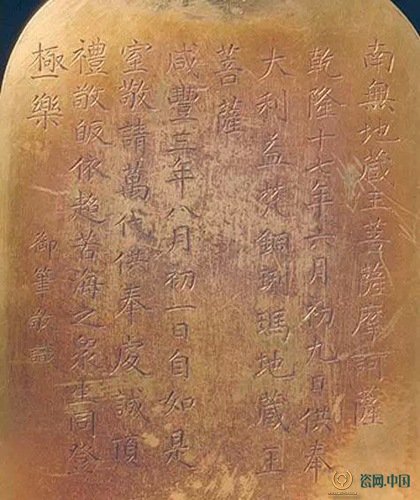

菩薩頭戴三葉寶冠,右手施無畏印,左手握摩尼寶、麥穗。上身袒露,戴項鏈、臂釧和手鐲,前胸垂掛圣線,坐于仰覆蓮座上。圓形背光只殘留下半部。外罩銅鍍金佛龕,前開玻璃門,龕楣上刻“地藏王菩薩”,后背銘文:“南無地藏王菩薩摩訶薩,乾隆十七年六月初九日供奉大利益梵銅琍瑪地藏王菩薩。咸豐三年八月初一日,自如是室敬請,萬代供奉,虔誠頂禮敬皈依,超苦海之眾生同登極樂,御筆敬識。”表明此像曾由乾隆、咸豐兩代皇帝親自供奉。

持世菩薩坐像 11-12世紀尼泊爾紅銅泥金高437.5px

持世菩薩原為印度教的財富女神,后被佛教吸收為黃財神之妻,稱“財續佛母”,能予人以豐收與財富。

此菩薩一頭六臂,頭戴華麗的寶冠,鑲嵌紅藍寶石。橢圓面,五官緊湊,清秀俊美。六手分持寶瓶、谷穗、梵篋、珠寶。上身袒露,裝飾項圈、臂釧和手鐲。下著長裙,裙擺下垂于坐墊前。豐乳細腰,身材苗條。左腿盤曲,右腿下伸,呈右舒坐式。臺座、背光已失。