隨著我國改革開放的深化和對外文化交流的擴大,文物出國(境)展覽呈現(xiàn)出日益繁榮的局面。但是也由此加大了文物遭受損害的可能性,對文物的安全構(gòu)成了潛在威脅。對此,國家文物局根據(jù)地方文物部門和有關(guān)方面專家的意見,確定了禁止出國(境)展覽的重要文物。截至目前,已公布三批禁止出境展覽文物的目錄。

2002年1月18日,國家文物局印發(fā)《首批禁止出國(境)展覽文物目錄》,規(guī)定64件(組)珍貴文物為首批禁止出國(境)展覽的文物;2012年6月26日,中國國家文物局發(fā)布關(guān)于《第二批禁止出國(境)展覽文物目錄(書畫類)》的通知,37件(組)一級文物自即日起禁止出境展出;2013年8月19號,國家文物局發(fā)布《第三批禁止出境展覽文物目錄》,共有94件(組)一級文物列入第三批禁止出境展覽文物目錄,含青銅器、陶瓷、玉器、雜項等四類。

鸛魚石斧圖彩陶缸 中國國家博物館館藏

高47厘米、口徑32.7厘米、底徑20.1厘米,為新石器時代前期仰韶文化的葬具,1978年出土于河南省臨汝縣閻村。

陶缸是用夾砂紅陶土盤拉成型,敞口、圓唇、深腹、平底,沿下有四個對稱的鼻鈕,腹部一側(cè)有一副高37厘米的、寬44厘米的《鸛魚石斧》彩陶飾圖。整幅圖內(nèi)容分為兩組:右邊畫的是一把豎立的裝有木柄的石斧。石斧上的孔眼、符號和緊纏的繩子,都被真實、細致地用黑線條勾勒出來。左邊畫的是一只圓眸、長喙、兩腿直撐地面的水鳥。它昂著頭,身軀稍微向后傾,顯得非常健美,嘴上銜著一條大魚,面對豎立的石斧。

經(jīng)專家用碳十四測定,它是原始社會仰韶文化時期的產(chǎn)物,距今已有6000年左右的歷史。

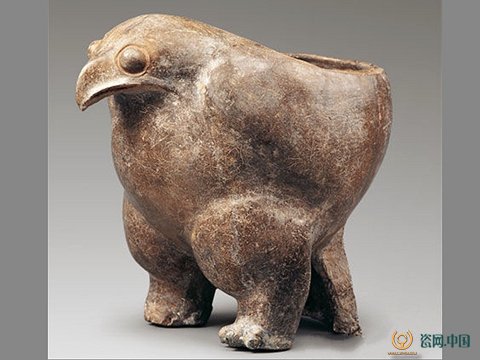

陶鷹鼎 中國國家博物館館藏

該鼎高35.8厘米,口徑23.3厘米,為新石器時代后期仰韶文化時期文物,1958年出土于陜西省華縣太平莊一座成年女性墓葬。

陶鷹鼎采用佇足站立的雄鷹造型。鷹體健碩,雙腿粗壯,兩翼貼于身體兩側(cè),尾部下垂至地,與兩只鷹腿構(gòu)成三個穩(wěn)定的支點。鷹眼圓睜,喙部有力呈鉤狀,結(jié)構(gòu)簡潔,威武雄壯,彰顯出一種強大的張力。鼎口設(shè)置于背部與兩翼之間,緊密結(jié)合似背抱狀,將鼎形器物特征與鷹的動物美感巧妙地融為一體。

該鼎周身光潔不加紋飾,造型上既強化了雄鷹固有的形神特征,又與陶器的工藝造型取得了和諧統(tǒng)一。仰韶文化以精美彩陶而著稱,鷹形陶鼎的問世表明此時的人們不但擅長彩繪圖案的創(chuàng)作,在造型藝術(shù)方面也有很強的實力。

青花釉里紅瓷倉 江西省博物館館藏

又稱紅釉堆塑樓閣式倉,是元代瓷器珍品,造型別致,屬于隨葬明器,青花釉里紅瓷器物本已非常罕見,這種樓閣式瓷倉且有明確紀年的樣式,迄今僅此一件。1974年出土于江西省景德鎮(zhèn)。

瓷倉通高29.5厘米,橫寬20.5厘米,進深10厘米。整個樓閣,形式上是一座宴樂廳。全倉部分施影青釉,部分施紅釉,并以青、紅彩繪點綴裝飾。青料呈藍灰色,釉里紅呈紫紅或紅褐色,色彩調(diào)配莊重,使整個樓閣亭臺渾然一體,凝重秀麗。樓閣高低相錯,主次有序,充分表現(xiàn)了元代時期江南木結(jié)構(gòu)建筑的特色。

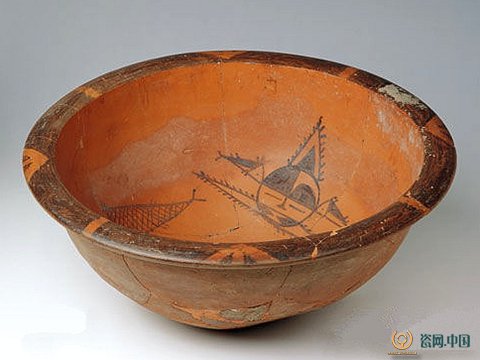

人面魚紋彩陶盆 中國國家博物館館藏

高16.5厘米,口徑39.8厘米,是新石器時代仰韶文化的陶器珍品,1955年出土于陜西省西安市半坡。

由細泥紅陶制成,敞口卷唇,口沿處繪間斷黑彩帶,內(nèi)壁以黑彩繪出兩組對稱人面魚紋。人面呈圓形,頭頂有似發(fā)髻的尖狀物和魚鰭形裝飾。前額右半部涂黑,左半部為黑色半弧形。眼睛細而平直,似閉目狀。鼻梁挺直,成倒立的“T”字形。嘴巴左右兩側(cè)分置一條變形魚紋,魚頭與人嘴外廓重合,似乎是口內(nèi)同時銜著兩條大魚。另外,在人面雙耳部位也有相對的兩條小魚分置左右,從而構(gòu)成形象奇特的人魚合體。在兩個人面之間,有兩條大魚作相互追逐狀。整個畫面構(gòu)圖自由,極富動感,圖案簡潔并充滿奇幻色彩。

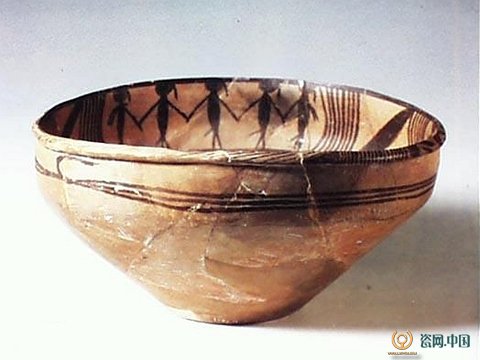

彩陶舞蹈紋盆 中國國家博物館館藏

彩陶盆高14厘米,口徑29厘米、底部10厘米,馬家窯文化,1973年出土于犬通縣上孫家寨遺址第20號漢墓。該陶盆卷唇平底,內(nèi)壁繪有四道平行帶紋,最上一道較粗,口沿處也由一圈帶紋,上下兩組紋飾間有舞蹈人三組,每組兩邊用內(nèi)向弧線分隔,兩組弧線間還有一條斜向的柳葉形寬線。舞蹈紋每組五人,手拉手,面向一致,頭上有辮發(fā),外側(cè)的兩人的一臂均為兩道線,似為表示舞蹈動作之意。值得注意的是在每個人物的體側(cè)都有一尾狀物,大約是模擬動物的一種裝飾。舞蹈人足下的四道平圓圈線,可能是表示人們在湖邊進行舞蹈表演的場景。盆的外壁用三道線裝飾,它模擬著三道繩圈將陶盆緊緊地捆扎著。

該作品畫面簡潔,線條明快,筆法酣暢,所表達的舞蹈語言相當(dāng)豐富、準確。透過靜止的畫面,仍能讓今人感受到遠古的舞蹈藝術(shù)家擊節(jié)踏歌、肢體扭動時強烈的節(jié)奏感的特點。不僅讓我們形象地觀賞到五六千年前“舞蹈藝術(shù)家”那幽雅美妙、整齊劃一的翩翩舞姿,而且能感受到原始社會歡快、濃烈的部落節(jié)日氣氛。

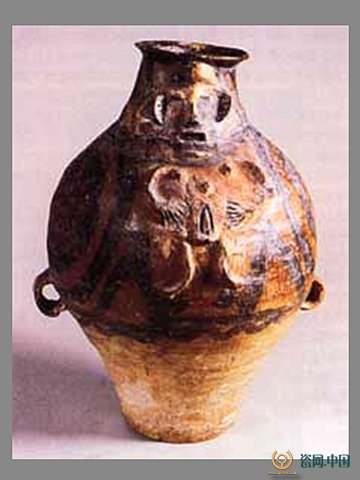

彩陶貼塑人紋雙系壺 中國國家博物館館藏

口徑9.2厘米,高33.4厘米,馬家窯文化,1974年出土于青海樂都縣柳灣采集。泥質(zhì)紅陶,侈口,口沿外翻,短頸,鼓腹,腹下部內(nèi)收,平底,腹中部有對稱的環(huán)耳。器正面自領(lǐng)至腹部有堆塑和彩繪相結(jié)合的裸體人像,似為男女兩性的復(fù)合體。器身施黑彩,器背面和兩側(cè)繪圓圈紋,圈內(nèi)填網(wǎng)格狀紋飾。

這件彩陶壺頭像部分就運用了雕鏤、貼塑、刻畫和繪畫等不同的藝術(shù)手法。頭部的各器官既安排得恰到好處,又注意表達人物的表情,使人的面部顯得生動傳神,是史前雕塑藝術(shù)的杰作,推測此壺可能與祭祀或巫術(shù)活動有關(guān)。

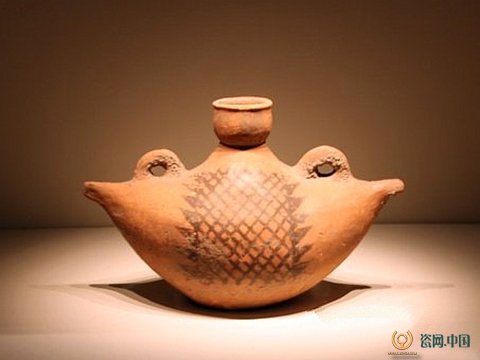

彩陶網(wǎng)紋船形壺 中國國家博物館館藏

高15.6厘米,長24.8厘米,新石器時代仰韶文化,1958年陜西寶雞北首嶺出土。該器為泥質(zhì)紅陶,口部呈杯狀,器身橫置,上部兩端突尖,頗像一只小船。在兩側(cè)的腹部,各用黑彩繪出一張魚網(wǎng)狀的圖案,魚網(wǎng)掛在船邊,似正撒網(wǎng)捕魚,又像小船剛剛捕魚回來,在晾曬魚網(wǎng)。陶壺上端兩肩上,橫置兩個橋形小耳,既便于提拿,又可穿繩背負,隨身攜帶。

此彩陶船形壺為盛水器,屬于隨身攜帶的水壺或酒壺類物品。陶壺兩端如船形上揚,尤其是壺身裝飾網(wǎng)紋,極似從河里收網(wǎng)捕魚或者捕魚結(jié)束將網(wǎng)搭在船邊晾曬的情景,從造型設(shè)計到裝飾紋樣,都讓人聯(lián)想到漁船、漁網(wǎng)、捕魚活動等水上生活場面。

彩繪蟠龍紋陶盤 中國社會科學(xué)院考古研究所藏

通高9.0厘米 口徑37.0厘米,新石器時代龍山文化,1980年出土于山西襄汾陶寺遺址第3072號墓。這件彩繪龍紋陶盤出自陶寺遺址的大墓中,可能是當(dāng)時“王室”使用的禮儀用品。從陶寺的龍紋陶盤開始,我國的龍形象的演變發(fā)展,延續(xù)至今。

彩陶八角星紋豆 山東省文物考古研究所藏

口徑26厘米,足徑14.5厘米,通高28,新石器時代大汶口文化,1978年出土于山東泰安大汶口遺址。豆為盛食器,也是祭祀用的禮器。此豆口沿上用褐、紅彩繪對頂三角形與若干線條相間組成的圖案,腹部用白彩在深紅色陶衣上繪有5個方形八角星狀紋飾,紋飾構(gòu)圖對稱,色彩對比強烈,堪稱我國彩陶藝術(shù)珍品。