大都會博物館目前陳列的宋代陶瓷器,是2012年夏末重新整理、展出的中國陶瓷館中的一部分。這個陶瓷館占據了整個二樓的開放式回廊,涵蓋了從漢代至清末的中國陶瓷史,此前的陳列在過去30多年來一直沒有變動過。

以往的陳列品中以明清瓷器、中國出口瓷為主;重新整理過的展品中,雖然明清瓷器仍然比重很大,但宋代的瓷器增加了不少,在300多件展品中占據大約三分之一的分量。

上方是北宋定窯的葵口盤 左邊是五代時期的白瓷罐

北宋定窯的瓷器

中國陶瓷收藏家斯丹利·赫茲曼(Stanley Herzman)于1991年饋贈給大都會博物館的黑釉定窯碗(右上),器形像一個仰立的斗笠,因而也常被稱作斗笠碗。

碗口寬敞,圈足較小,碗的高度不足直徑的三分之一,因而碗壁大幅度外斜。胎體偏薄,除腕足外通體內外施黑釉。因為采用的是仰燒法,沿口的黑釉流淌后形成一圈非常具有裝飾感的醬口,十分漂亮。

白定器蓮花紋大碗(右下),碗外壁和碗內均布滿了刻劃蓮花紋。器身內外通體施以象牙白釉,采用覆燒法制成,口沿無釉,鑲以銅圈。此碗直徑將近25厘米,深11.5厘米,這類大件的定窯碗,因為胎體較薄,在覆燒的過程中會有走形的可能,因此這件大碗在器形的完整保持、紋飾布局的大方和施釉的均勻宜人方面,都讓人體察到制作者在技藝上的不凡。

這件定窯器原是20世紀初美國煤炭大王、亞洲藝術品大藏家薩繆爾·T·彼得斯 (Samuel T. Peters) 的舊藏,在他去世后由其遺孀于1926年捐贈給了大都會博物館。

北宋磁州窯

黑釉油滴碗

古籍記載黑釉油滴碗“盛茶閃金光,盛水閃銀光。映日透視,光彩奪目。”

北宋吉州窯 梅瓶(左)高20.3cm

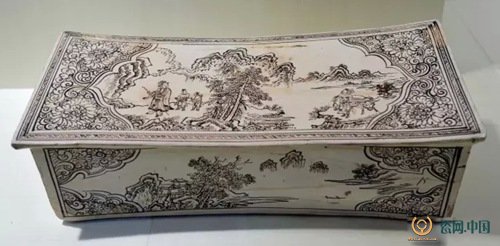

金代磁州窯 山水畫瓷枕 寬43.5cm

金代磁州窯 春獵圖瓷枕 寬29.8cm

磁州窯瓷器

磁州窯以生產白釉黑彩瓷器著稱于世,黑白對比,強烈鮮明,圖案十分醒目,刻、劃、剔、填彩兼用,并且創造性地將中國繪畫的技法,以圖案的構成形式,巧妙而生動地繪制在瓷器上,具有引人入勝的藝術魅力。它開創了我國瓷器繪畫裝飾的新途徑,同時也為宋以后景德鎮青花及彩繪瓷器的大發展奠定了基礎。

看到這么多建窯和吉州窯的黑釉瓷器擺在一起,不由得驚嘆!

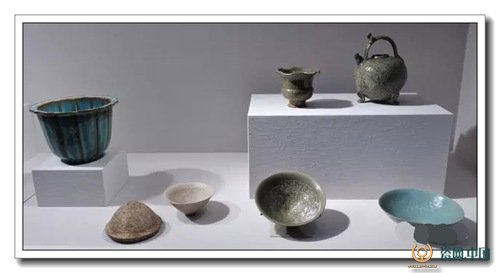

鈞窯瓷器

在重新整理、陳列的6件鈞窯器中,有一件瓷枕(右二)以往曾被普遍認為是宋代的,其面書寫著一個大大的“枕”字,如今它被確定為金、元時期的作品。

3件標明為宋代鈞窯器的作品,都是小件器物,其中的鈞窯帶蓋小罐是一件十分精美的鈞窯器(左下二)。

小罐通體圓潤,自口沿處向下逐漸外張,至罐腰下身陡然收縮內斂,至圈足處形成一個規則的圓弧,非常優雅。小罐除了低矮的小圈足外,通體施以厚重的天青釉,在外壁下方的一邊隨意地點刷出如云如水般自然暈染的紫斑,似不經意卻用心獨到,呈現出天然的意趣。

蓋鈕頂部因釉彩的稀薄所形成的金黃色效果,與罐蓋周邊同樣原因形成的金屬色澤的圓圈遙相呼應,妙趣無窮。這件小罐原是收藏家瑪麗·斯蒂爾曼·哈克內斯的藏品,她1950年去世,此罐是她遺贈給大都會博物館的眾多中國藝術品之一。

北宋耀州窯 鳳紋龍首提梁壺 高21厘米 直徑15.2厘米

這刀法,鬼斧神工,真個銷魂,膜拜之........

耀州窯瓷器部分雖然只有3件藏品,但可以說件件都是精品。尤其是鳳紋龍首提梁壺(圖右),器形獨特,近乎圓球狀的壺身由三個獸首狀的壺足支撐著,但微微向著壺嘴的方向傾斜。

壺嘴是雕刻的龍首,龍身由龍首后面向上拱起,跨過壺口在壺身的另一邊貼塑在壺身上,形成一個圓弧形的提梁,上面騎坐著一個可能是駕馭祥龍的仙人。

壺身四周用嫻熟的刻、剔技巧裝飾出振翅飛翔的鳳凰和花卉紋樣,設計繁復卻井然有序。壺身除了壺底之外,通身施以勻而薄的一層青釉,深刻和剔劃處呈現深青色,而凸起處呈淡綠色,整個器物無論在造型、紋樣和釉色上都精美無比,交相輝映。

這件是薩繆爾·彼得斯夫人于1926年的捐贈品,可見其眼光和品位之不俗。

鈞窯花盆、北宋陶范、耀州窯嬰藤刻花碗、耀州窯牡丹紋瓷杯、耀州窯鳳紋龍首提梁壺(從左至右)

南宋官窯洗(右上角) 直徑21.9厘米

大都會博物館陳列的官窯器只有一件葵瓣口洗。洗身斜壁,底有低矮的小圈足。洗身內外除口沿和圈足底之外,通體施以天青釉。沿口鑲金屬圈。洗內側斜壁上近沿口處有一條明顯的縱向縮釉痕跡,洗底部除了四處或明或暗的釉泡之外,還有一處明顯的磕傷。

洗身內外布滿了比較稀疏的不規則的開片,斜壁處開片稍大,洗底則稍細而密。通體的片紋相對較深,雖然沒有哥窯器中常見的深淺交織的所謂金絲鐵線片紋,但窯變過程中自然形成的抽象線型圖案,使這件歷史久遠的官窯古瓷器在當今觀者的眼中透露出一種現代藝術的意味。

加之官窯高雅單純的釉色、簡約明快的造型,與西方現代藝術所追求的藝術趣味有不少不謀而合之處,因而這類宋瓷作品自19世紀末以來即長期受到西方藏家們的青睞。

這件官窯筆洗是大都會藝術博物館通過弗雷徹藝術基金(Fletcher Fund)于1924年所購得。這個藝術基金緣起于埃塞克·弗雷徹 (Issac D. Fletcher) 饋贈給大都會的藝術藏品。

弗雷徹是19世紀末、20世紀初紐約的大銀行家和美國東岸鐵路公司的大股東。他1917年去世,所藏近300件藏品全數遺贈給了大都會博物館,其中有相當數量的歐洲文藝復興時期以及古代埃及、伊斯蘭和東亞的藝術品,當年的市場價值就達300萬美元之巨。

大都會博物館不僅專門開辟了一個以他名字命名的畫廊,還設立了一個以他名字命名的藝術基金――弗萊徹基金,用于該館藝術品的購藏。這件官窯筆洗被納入大都會之際,也正是現代藝術在西方興盛之時,不難想象購藏者的審美取向可能多少會受到當時藝術風潮的啟發。

南宋龍泉窯瓷器

非官窯器的類型中,陳列最多的要數龍泉窯的青瓷器。這與西方收藏家長期對青瓷情有獨鐘很有關系。大都會博物館收藏的歷代青瓷,無論在數量還是在質量上都是比較可觀的。

這次陳列的7件龍泉窯瓷器,在器形、釉色上都頗具代表性。由羅杰斯基金購藏的龍泉窯膽瓶(圖上中),其器形在宋代不太常見。瓶口稍稍外翻,從瓶口往下稍作收斂后慢慢在瓶身的腰部向外擴張,在接近瓶底時形成一個近乎扁平的器身,然后突然內收,這樣使瓶身看似坐立在一個稍高的大圈足上。

整個器形舒暢優美。施釉的控制也十分精到,但在瓶口、瓶底部位,尤其是瓶身的一側,出現大塊的不規則黑斑和線紋,不像是陶工故意所為,而可能是施釉過程中出現的意外。

龍泉窯瓷器

雙龍耳直壁瓶(俗稱棒槌瓶,下圖左四),寬口平底,瓶頸與瓶身各占瓶體的二分之一左右。瓶口由頸部向上外張,但在頂部內斂,形成淺碟狀。

瓶頸筆直,瓶頸向瓶身的過渡陡然外張,但稍有傾斜,形成一個平穩的瓶肩。瓶身雖顯挺直,卻在下行時稍微收斂,在接近瓶底時又形成一個不易察覺的縮腰圈帶。通體所施的厚重青釉使得瓶身各部位的連接和過渡舒緩有序,十分的雅致。

雙龍耳上雕刻的紋樣在厚重的青釉下若隱若現,讓人難以分辨究竟是龍紋還是魚紋,所以才有館方在陳列標牌上寫為“魚耳”,卻在其網站上標明“魚龍耳”的困惑。

通體釉彩之下有大開片,但沒有受到塵污的沁入,因而看上去若隱若現,十分的迷人。這件龍泉窯瓶也是瑪麗·斯蒂爾曼·哈克內斯于1950年的遺贈品。

龍泉窯瓷器