琺瑯彩瓷堪稱康、雍、乾三代帝王摯愛的“內(nèi)廷秘玩”,是“庶民弗得一窺”的御用品。它瓷質(zhì)細(xì)潤,彩料凝重,色澤鮮艷,血統(tǒng)高貴,細(xì)如毫芒,是歷代最受藏家青睞的瓷器之一,與宋汝瓷、元青花并駕齊驅(qū),被稱為“世界上最奢侈的藝術(shù)品”。

琺瑯彩瓷啟始于康熙末年,全盛于雍、乾兩朝,乾隆中期以后逐漸銷聲匿跡。17世紀(jì)初,當(dāng)法國傳教士第一次將畫琺瑯器貢奉康熙皇帝時(shí),康熙皇帝被它優(yōu)美的造型,絢麗的色彩深深吸引,即刻決定把琺瑯這種新型裝飾效果,移植到他最愛的瓷器上。

由此規(guī)定,所需白瓷胎由景德鎮(zhèn)御窯廠特制,解運(yùn)至京后,所需圖式由造辦處如意館擬稿,經(jīng)皇帝欽定,再由宮廷畫師依樣畫到瓷器上,最后在清宮造辦處彩繪、彩燒。但是,在瓷質(zhì)坯上用琺瑯彩釉進(jìn)行繪畫,比起銅胎上作畫難度大很多,入窯后燒造時(shí)間極難掌握。因此,經(jīng)過反復(fù)實(shí)踐,直到康熙末年1720年,瓷胎畫琺瑯才燒制成功,最終了卻了康熙帝長達(dá)30年的夙愿。

據(jù)清宮舊藏道光時(shí)釉記載:康、雍、乾三朝琺瑯彩瓷器存世大約400余件,其中的300多件目前藏于臺北故宮,40件左右藏于北京故宮,尚有少量零散收藏在世界各地博物館和私人手中,是晚清流散出宮或被英法聯(lián)軍從圓明園掠走的,且大多為殘片,完整器不足10件,堪稱世間瑰寶,國之文物。一件琺瑯器殘器往往身價(jià)百萬,完整器更動輒數(shù)千萬甚至過億。

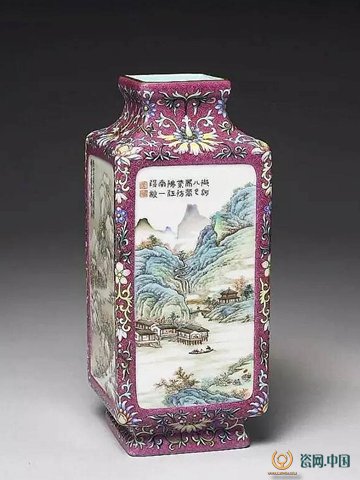

清·乾隆錦上添花山水詩意方瓶 臺北故宮博物院

瓶身四面開光,余隙均作紫紅地錦上添花紋飾,四開光內(nèi)各繪御園殿四季四景山水圖:春之明媚、夏之蒼翠、秋之風(fēng)華、冬之素雅,四季圖皆以遠(yuǎn)山近水構(gòu)圖,主景御園殿,各風(fēng)光錦繡、美不勝收。作品品味卓然、極盡奢華,實(shí)乃宮廷御用珍品。瓶口描金,底部及內(nèi)頸施湖綠釉,底心表雙框青花書“乾隆年制”四字款。

清·乾隆琺瑯彩纏枝蓮紋雙連瓶 北京故宮博物院

瓶體雙身連體式,洗口,束頸,溜肩,圓鼓腹,下腹內(nèi)收,圈足微外撇。附蓋,蓋鈕、邊及口均涂金彩。瓶里和足內(nèi)施豆青釉。瓶外通體以藍(lán)紫兩色為主體進(jìn)行彩繪,左右兩邊由蓋至足色彩相互交錯,并用軋道工藝,其上繪黃、白、綠、紅等折枝花。外底署青花“大清乾隆年制”單行六字篆書款。

清·乾隆琺瑯彩錦上添花膽瓶 首都博物館

此瓶型制優(yōu)雅,紋飾密布。外壁通體施洋紅地,上運(yùn)用奢華繁縟的軋道工藝堆刻細(xì)密卷草紋,余隙滿飾各色洋菊、金蓮花、牡丹、萱花、百合及蝙蝠紋等,寓意錦上添花、富貴相隨。乾隆五年、六年的瓷胎畫琺器中亦見相同膽瓶造型。瓶底及內(nèi)頸施以松石綠釉,底心藍(lán)料“乾隆年制”四字二行篆款,外加雙方框。

清·乾隆琺瑯彩雉雞芙蓉玉壺春瓶 天津博物館

作品玉壺春式,造型古樸,瓶頸部藍(lán)料彩繪蕉葉紋,腹部采用工筆花鳥畫技法,繪一對雉雞棲身于山石,芙蓉從中,雌雄相對呼應(yīng),作態(tài)親昵,生動可愛,在五彩繽紛的花叢四周點(diǎn)繪秋季野生花草,生機(jī)勃勃,鳥羽一絲不茍,細(xì)致光潤,鳥尾蓬松美麗。紋飾空白處墨彩題句:“青扶承露蕊,紅妥出蘭枝”。引首朱文“春和”印,句尾白文“翠鋪”、朱文“霞映”二方印。瓶底“乾隆年制”四字方框款,堪稱一件集詩、書、畫、印為一體的藝術(shù)珍品。

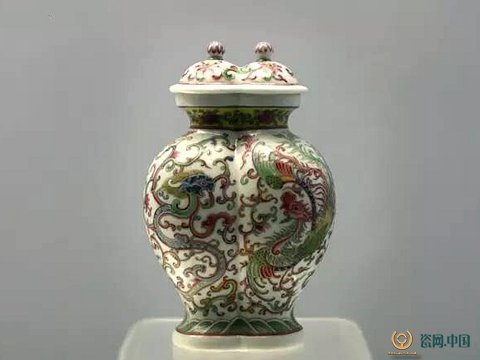

清·乾隆琺瑯彩龍鳳紋合歡瓶 上海博物館

此瓶直口,束頸,扁圓體,中間自上至下呈直線內(nèi)凹,下有外撇足,口底相若,型制為“合歡瓶”,亦稱“雙連瓶”“連體瓶”。此瓶造型淵源于唐三彩,瓶身白釉地上所繪圖案為左龍右鳳,世人把這種圖稱之為“龍鳳呈祥”,是瓷器上常見的吉祥圖案。此瓶以名貴的琺瑯彩作畫,繪制精細(xì),因而更值得珍視。底足青花雙圈內(nèi)書“乾隆年制”四字款。

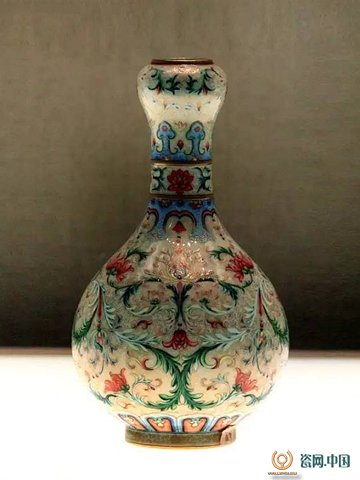

清·乾隆琺瑯彩描金纏枝花卉蒜頭瓶 中國國家博物館

作品蒜頭瓶型,瓶口內(nèi)斂,長頸,碩腹,圈足。通體以金彩鳳尾錦地紋為地,以料彩加金繪各式纏枝花卉,色彩斑斕絢麗,寓意富貴綿延、福澤連延。底足綠釉上書藍(lán)料雙方欄“乾隆年制”四字篆書款。金碧輝煌,精巧之致,華縟極矣。

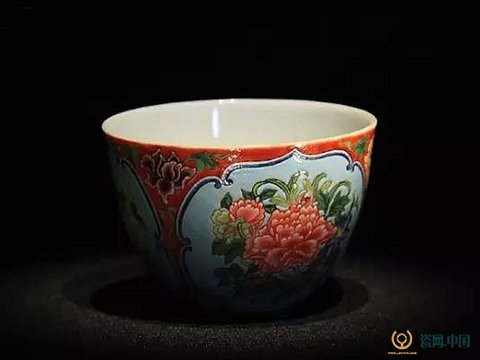

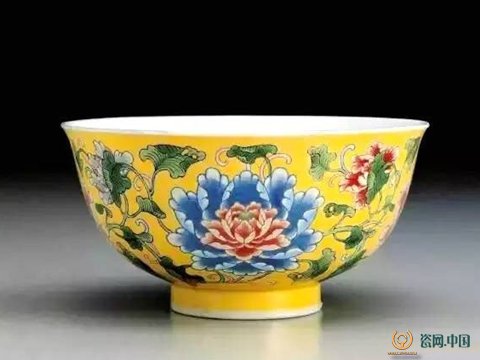

清·康熙黃地琺瑯彩纏枝牡丹紋碗

北京故宮博物院、臺北故宮博物院各一只

碗廣口撇沿,口沿至腹部輪廓線緩收,腹部微豐,圈足。碗內(nèi)光素?zé)o紋飾。碗外以黃彩為地,以紅、藍(lán)、綠、粉、藕荷等色繪盛開的纏枝牡丹花紋。碗底藍(lán)料方框內(nèi)楷書“康熙御制” 雙行四字印章款。造型端莊,畫工嚴(yán)謹(jǐn),色彩艷麗,制作技藝已十分成熟。

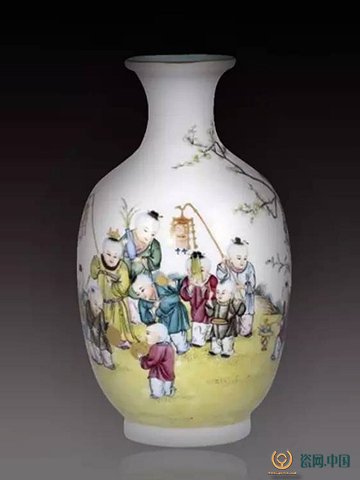

清·乾隆琺瑯彩嬰戲紋燈籠瓶

北京故宮博物院、臺北故宮博物院各一只

作品為燈籠瓶型,瓶身以白釉為地,彩畫十六個形象各有不同的孩童,或奏樂、或執(zhí)金粟、或提燈籠、或點(diǎn)爆竹,一幅喜慶歡騰的場面。嬰戲圖是中國傳統(tǒng)的吉祥圖案之一,作品極致反映出康乾盛世下“黃發(fā)垂髫,并怡然自得”的四海升平景象。

燈籠瓶,顧名思義,就是因?yàn)樾嗡茻艋\而得名。燈籠瓶是雍正時(shí)期景德鎮(zhèn)官窯創(chuàng)燒,流行于清雍正、乾隆時(shí)期。

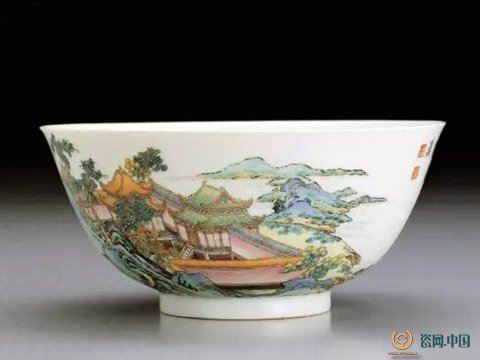

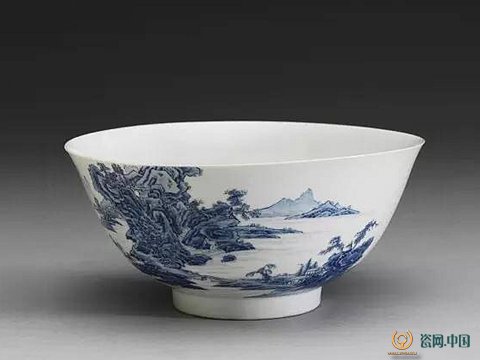

清·雍正琺瑯彩瓷青山水碗

北京故宮博物院、臺北故宮博物院、丹麥哥本哈根博物館各一只

碗撇口,深腹,圈足。內(nèi)壁無紋飾,外壁一面以藍(lán)料彩繪山水景色,另一面以墨彩題七言詩兩句:“一江綠水浮嵐影,兩岸青山夾翠濤”。詩句上首鈐胭脂彩陰文“壽古”篆書印一枚,下首鈐胭脂彩陰文“山高”、陽文“水長”篆書印二枚,圈足內(nèi)藍(lán)料彩雙方框內(nèi)楷書“雍正年制”四字款。