兩宋、遼、金時期,是我國陶瓷業發展的黃金時期,這其中,宋瓷不管是在種類、樣式還是燒造工藝等方面,均位于巔峰地位,而且依照燒制地分又為官窯、哥窯、汝窯、定窯和鈞窯“五大名窯”,除五大名窯的瓷器外,宋代耀州窯、磁州窯和北宋黑釉制品也是宋瓷中的重要組成部分。

宋代瓷器

定窯

定窯是宋代著名的瓷窯之一,以生產白瓷而馳名。早期定窯飾以雕蓮瓣紋的居多,蓮花瓣肥大,器底有“官”或“新官”字銘。后期定窯白瓷傳世品較多,以印花裝飾為多,印花紋飾構圖嚴謹,層次分明,題材也很豐富。定窯白釉在早期白中泛青,較光亮,中晚期白中泛黃,俗稱米白色,滋潤瀅澤,形成自身特有的風格。

定窯最具特色的地方是有蠟淚痕——釉在高溫下流淌,降溫時停止流動,而凝結在釉面的蠟淚痕狀釉漬釉點。滋潤瑩潔的米白色釉現蠟淚痕,這就是典型定窯器的特征。

這件定窯白釉印花葉紋方碟素雅大方,碟內印花布局嚴謹,層次分明,線條清晰,密而不亂,是典型的定窯器特色。

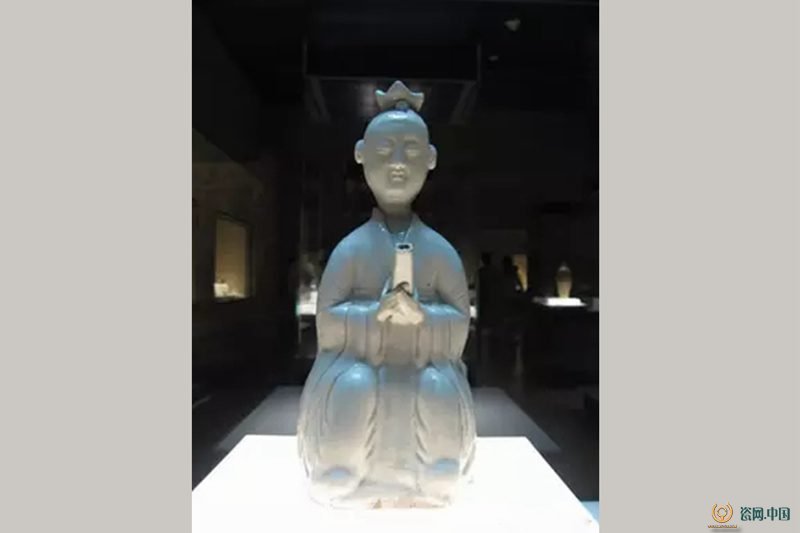

這一件定窯白釉童子誦經壺是北宋(950-1279)時期燒造,在北京順義遼代凈光舍利塔基出土。誦經壺以翻卷的經卷為壺流,經卷中心為壺嘴,童子身體中空為壺腹,頭部有孔以注水,構思巧妙。

磁州窯

磁州窯在今河北省磁縣觀臺鎮、彭城鎮為中心的地方,以地屬磁州而得名,是宋代北方民間瓷窯之一。所燒瓷器均供鄰近地區人民使用,因民間色彩濃郁,不為士大夫階層賞識,因此,不見于宋代文獻,直到明初《格古要論》一書才提到它。

這件磁州窯白釉劃花蓮瓣形枕,富有濃郁的民間生活氣息,花紋洗練生動。磁枕最早出現于隋代,此后各個窯廠都有燒造。枕一般有實用器,也有的用作隨葬品。北宋始燒,主要生產素白釉瓷,并有白釉劃花、刻花、剔花等裝飾,尤以白釉黑花最為出色。

哥窯

哥窯列入宋代名瓷,最早見于明宣德年間的《宣德鼎彝譜》,可見,早在元末明初,哥窯瓷器已經被當作了重要的收藏對象。但它與汝窯、官窯、定窯、鈞窯不同,在于不見于宋人的記載。此外,哥窯的窯址迄今也未發現,是為陶瓷史上的懸案。

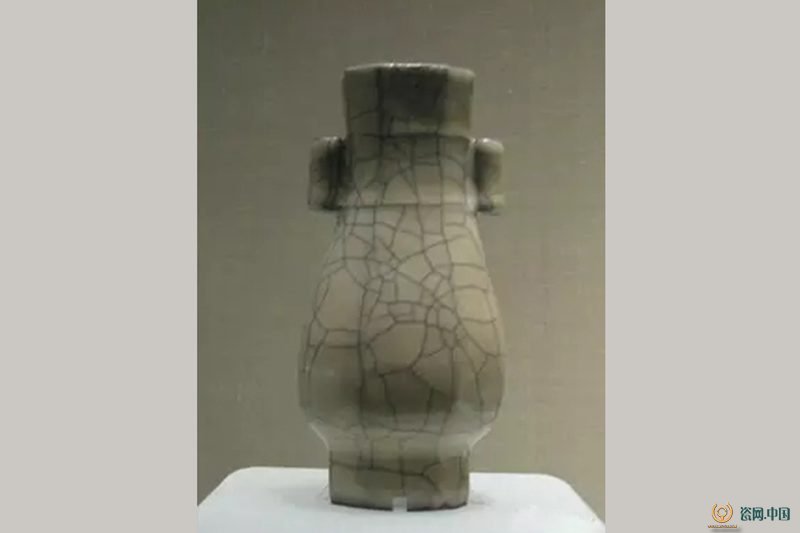

哥窯釉質純粹濃厚,不甚瑩澈,釉內多有氣泡,如珠隱現,故通稱“聚沫攢珠”。釉色寶光內蘊,潤澤如酥。紋片多種多樣,以紋道而稱之有鱔魚紋、黑藍紋、淺黃紋、魚子紋;以紋形而稱之有綱形紋、梅花紋、細碎紋、大小格紋、冰裂紋等,總名為百極碎。

這一件哥窯米色釉貫耳八棱瓶,器物周身布滿碎片紋(稱開片),深層紋路呈紫褐色,淺層紋路呈金黃色;紋片大小相間,深淺兩色交織,形成典雅美觀的“金絲鐵線”紋。

耀州窯

耀州窯是宋代北方著名民間瓷窯之一,窯址在今陜西省銅川市黃堡鎮一帶,宋時屬耀州,故稱耀州窯。耀州窯為宋代北方著名青瓷產地,刻花器飾以犀利的刀法和流暢有力的線條,為宋代同類裝飾之冠。耀州窯次最早見于宋初陶榖所著《清異錄》。

這件耀州窯青釉刻雙鶴紋碗,取材于仙鶴,寓意長壽,有吉祥之意。

龍泉窯

龍泉窯是宋代著名青瓷產地,位于浙江省西南部龍泉縣。龍泉窯創燒于晚唐五代,南宋時期形成自己的風格,達到鼎盛階段,青瓷質量有了顯著提高,采用薄胎厚釉的技術,多次上釉,燒出龍泉窯最好的釉色——粉青、翠青、梅子青等青翠嬌艷的釉色,代表了我國青瓷工藝的最高成就。

此件龍泉窯青釉凸龍紋盤燒造于南宋(1127-1279)時期,盤心貼兩條相向的翼龍,釉色青翠。

景德鎮

景德鎮窯始燒于五代,至宋代制瓷技術成熟,規模及質量都有很大的發展與提高。主要燒制青白瓷單一品種,青白瓷以其釉色介于青白之間,說它是青瓷又青中顯白,說它是白瓷由白中泛青,瑩縝如玉,有假玉器之稱。

此件景德鎮窯青白釉凸花蓮紋盤出土于北京豐臺塔基,釉面瑩潤,釉質澄澈,花紋清晰,清淡優雅。

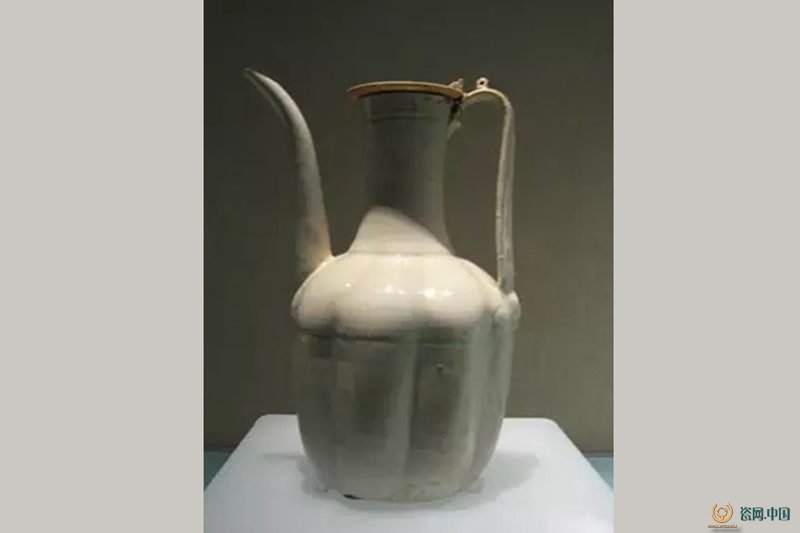

此件景德鎮窯青白釉瓜棱式執壺,釉面瑩潤如玉,敲之聲音如磬。此壺仿自然界瓜果的造型,瓜棱腹,細長流,造型優雅。

吉州窯

吉州要是宋代江南地區著名的民間瓷窯之一,位于江西省吉安市,少次品種繁多,地方特色濃郁。南宋吉州窯最具特色的是黑釉瓷器,黑釉不是引人喜愛的釉色,歷代產量都不多,到了宋代,為了觀茶色和斗茶風尚的需要,大量燒制黑釉茶盞,此外,裝飾技法多種多樣,構思新穎,設計巧妙,在宋代磁窯之中獨樹一幟。

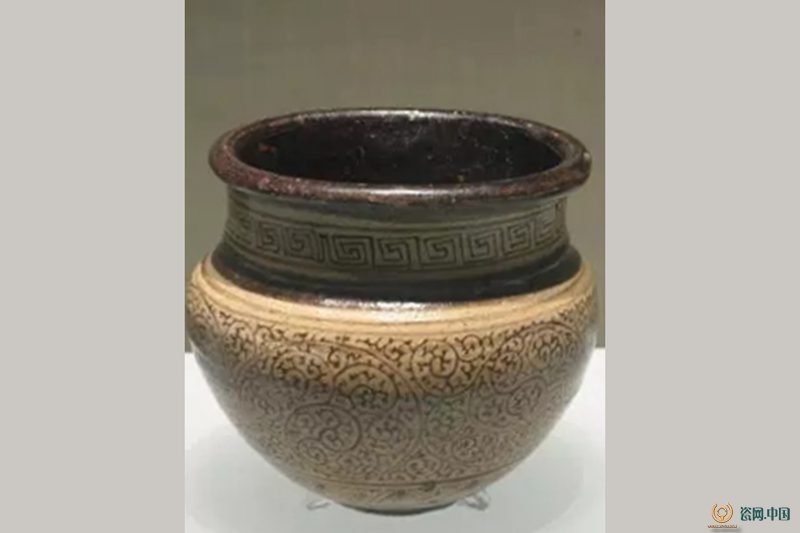

此件吉州窯白釉褐彩纏枝蔓草紋罐燒造于南宋(1127-1279)時期,周身繪褐彩纏枝蔓草紋,底有墨書“朱家功夫”瘦金體款。