龍門博物館藏北魏陶塑欣賞

北魏陶塑是這一歷史階段藝術的代表,顯示了中原漢民族農耕文化與北方草原游牧文化的大匯流,以及在盛極一時的佛教造像雕塑影響下所出現的陶塑藝術的嶄新面貌。尤其是受佛教的影響,在全國各地先后鑿窟造龕,使佛教石窟造像雕塑藝術快速發展,這樣也促使陶塑藝術邁向一個新的境地。陶塑匠人的塑造技法得到進一步提高,題材和類別漸趨多樣化,表現出鮮明的時代特色與地域特征。

這一方面表現在陶塑作品從拙質古樸走向精致俊雅。從出土的北魏陶俑來看,已從西晉及北朝早期的呆滯古拙,轉向生動自然;從僅具輪廓,轉向注意細部刻畫。從人物的面相刻畫來看,代之兩晉的面相寬方、呆滯古拙而起的,是北魏的小頤秀頸、眉目開朗,體態修長的“秀骨清相”式。在人物形象的塑造中崇尚一種寧靜和含蓄的理想境界,形象寫實,比例勻稱自然,有清秀端麗之感。對人物服飾、面部民族特征的刻畫更為注重。為追求這種修長典雅的風姿,不惜改變原來的人體比例,把身軀拉長,形成了清俊,頎長、面帶微笑,衣紋呈垂直狀,“曹衣出水”般的線條畫。

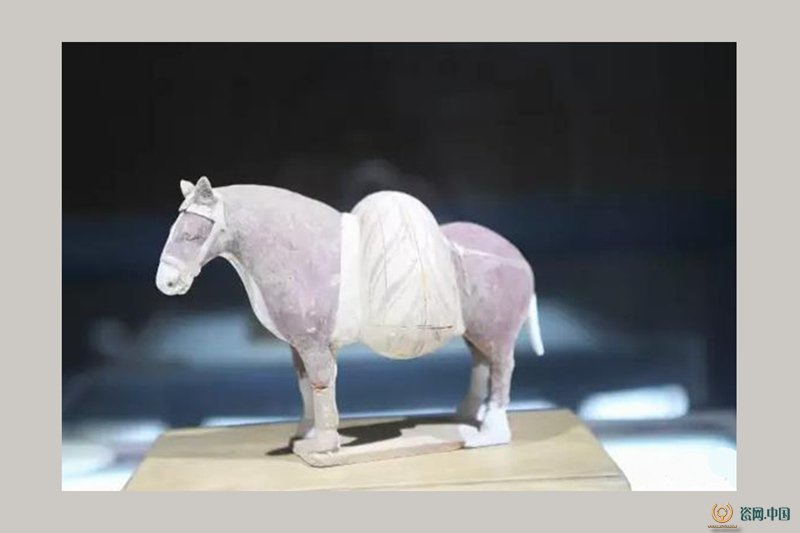

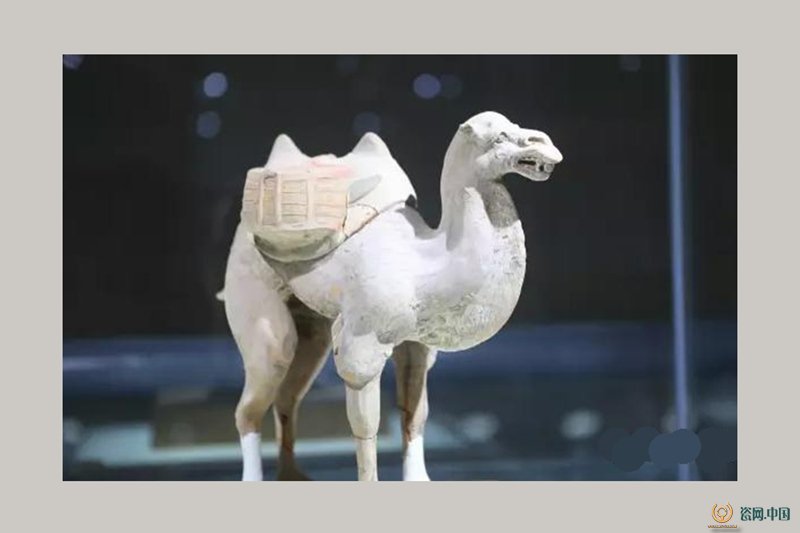

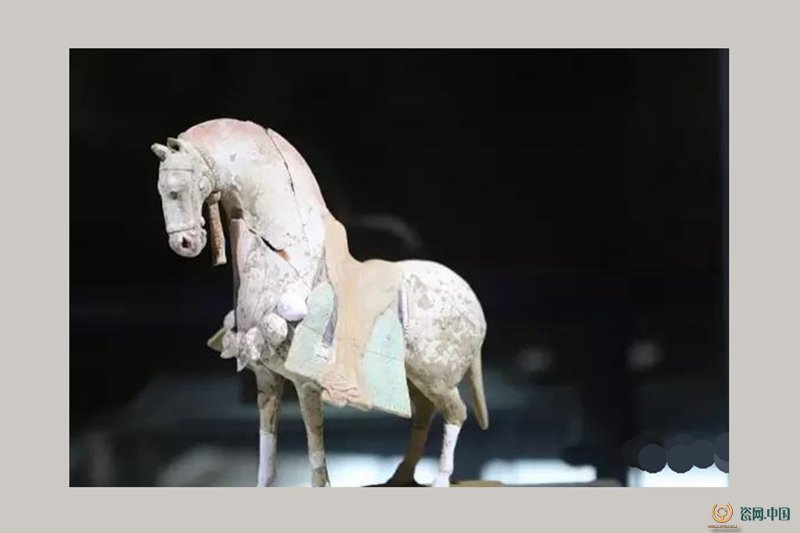

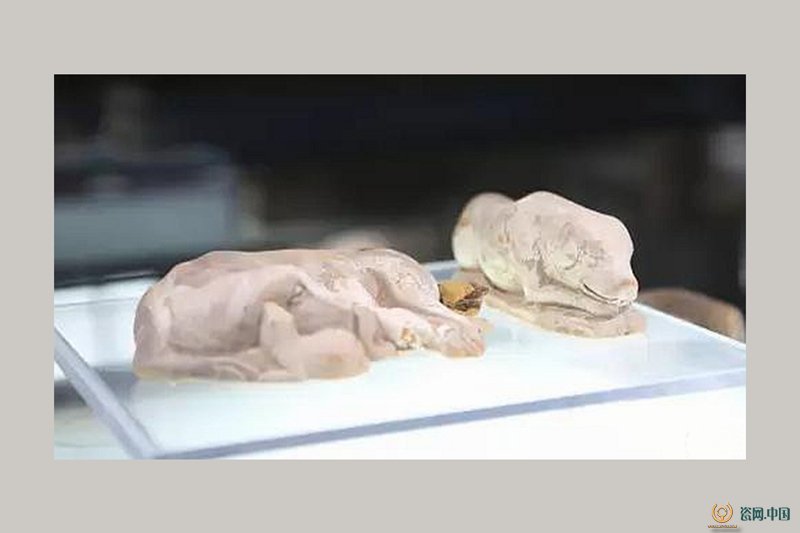

另一方面,出于游牧民族的生活習性,北朝的陶塑動物,多重視牛、馬、駱駝等負載牲畜。馱糧財的動物則是這一時期出現的新題材,其形象更為寫實,裝飾更為華麗。牛的造型一脫西晉的拙厚敦重,而變得仰首聳肩,尖角長而高聳,頸肉下垂,身披纓絡革帶,帶子交接處飾以圓泡,雄健而華美。鞍馬、馱糧物的馬和驢,姿態各不相同,轡鈴、纓絡、鞍橋、障泥等馬具飾物完備,具有一定的藝術水平。

天造伊闕,禹開龍門。文明光熾,精神恒長。九皋瑞鳥聲遠,陸渾清漪泱泱。兩山一水,神秀鐘于斯地。天人合一,成就大塊文章。更佛法東傳,植根于洛陽! 龍門石窟,十萬造像,萬丈佛光。曹衣出水,魏晉風尚,吳帶當風,笑靨永恒。及于宋元明清,薪火不泯,當今之世,和光同塵,有識之士,盡心力,展才華,再造精神空間,龍門博物館應運而生。圓融無礙,圓滿無盡。