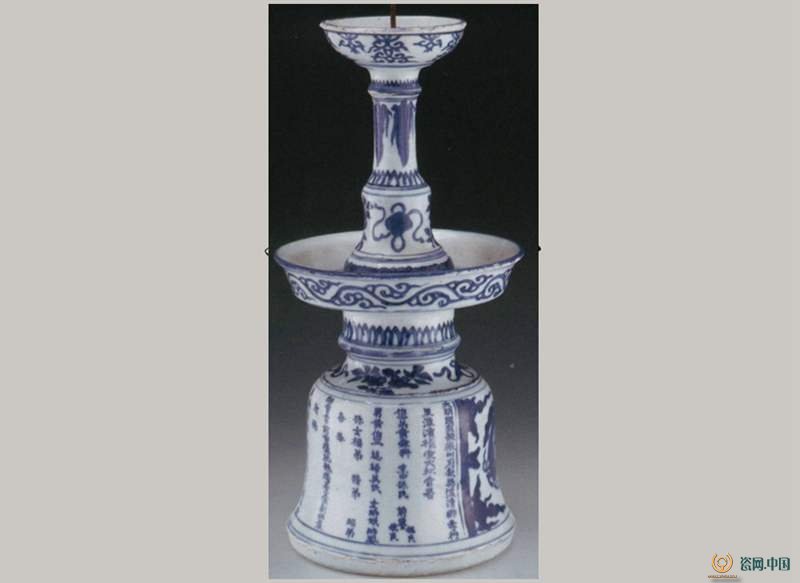

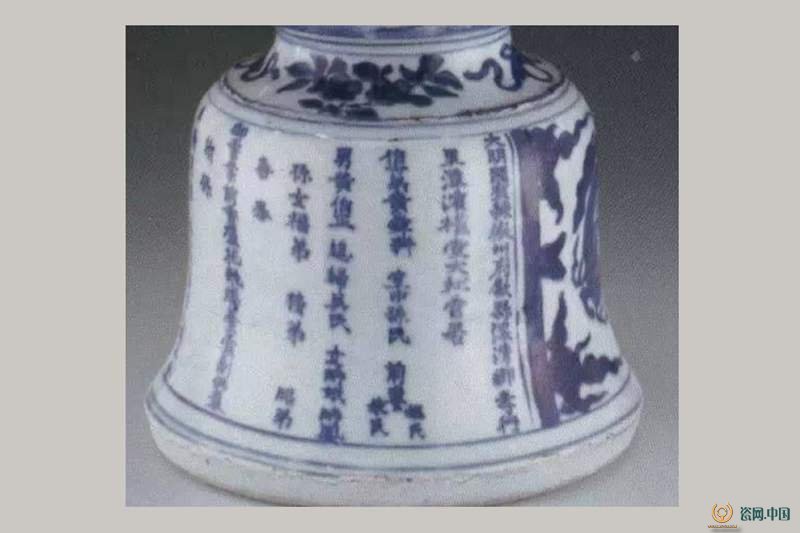

青花團龍紋燭臺 明 天啟元年 1621年 連插高49.2厘米,燭碗口徑12.4厘米,足徑18.5厘米 上海博物館藏

這是兩件成對燭臺中的一件。分別由上面的燭碗和中間的盤以及下部的座高三部分組成。但整體可以移動分離。

下部為平底,底部無釉。整體施白釉。釉色中閃青。青花呈色圖案均具有萬歷景德鎮(zhèn)民窯瓷器的常見特征。如果沒有絕對紀年,有可能會看成是萬歷的作品。

燭臺外壁繪有青花紋飾,自上至下共10組,除了花卉,邊飾,下部器座題記側(cè)面畫有團龍紋。這種青花燭臺,在明代晚期景德鎮(zhèn)中開始流行。但目前所見,書有絕對紀年的作品還較少,尤其是成對作品。

燭臺最具有研究價值的是下部座高外書寫的絕對紀年。內(nèi)容為:“大明國直隸徽州府歙縣滾繡鄉(xiāng)行里潭濱禮堂大社居首居,信弟子黃舜耕……黃明天啟元年仲夏月谷旦立”。從內(nèi)容看,文中的黃舜耕為地方大戶鄉(xiāng)紳,文中的“首居”二字足以說明他的身份。“首居”二字出于《周易》,后人對此多有解釋。明天啟刁包《易酌》說得通俗形象,“六爻自下而上,下為足,上為首居”,顯然首居在當時是最有身份地位的人了。

當時定燒的瓷器,有香爐花瓶燭臺一副,按明朝的習慣,應該是“五供”一套,即香爐一尊,花瓶一對,燭臺一對。與這對作品完全相同的器物,現(xiàn)在國外還有一件花瓶保存。這種“五供”應是供器中的最高規(guī)格。當時在明朝,還有用香爐一尊,和燭臺一對一套作為供器的。這種情況,在明清版畫中屢屢出現(xiàn)。

定燒這套瓷器黃舜耕,很可能是晚明時期徽商那一圈子里的人物。當時,許多有紀年題記的景德鎮(zhèn)瓷器來自于安徽,山西等地。這與明代晚期商人資本的活動有很大關系。尤其徽商最有名,具許承堯《歙縣志》記載:“兩淮八總商,邑人恒占其四,如江村之江。。。。潭渡之黃。”潭渡黃為當?shù)卮笞澹S舜耕題記中的“潭濱禮堂”,當與潭渡有一定關系。

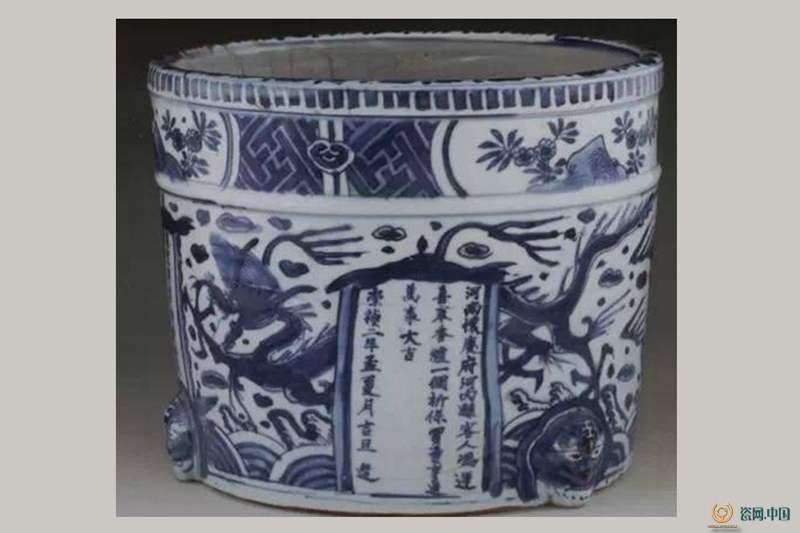

青花題記海水龍紋爐 明 崇禎二年(己已)1629年 口徑26.5厘米,足徑 22.9厘米 上海博物館藏

直身,口沿一圈凸出。平底,底部無釉。從器外可見凸起的獸面三足,但幾乎與底部平出。內(nèi)外施白釉,釉色白中閃青。

器身主題畫海水龍紋。

正面有題記:”河南懷慶府河內(nèi)縣客人……崇禎二年孟夏月吉旦造“ 左側(cè)題記:關圣帝君御前供奉。

明晚期時期的懷慶府就是現(xiàn)在的沁陽縣,這一地區(qū)的廟宇在明代后期較為有名,香火十分旺盛。而當?shù)囟拇晒┢鱾魇垒^多,與此爐一樣,萬歷天啟燒造的香爐,也有供奉關王廟的,現(xiàn)流散于國外。

據(jù)日本《陶器全集》卷15刊出的兩件,一件為萬歷三十九年青花題記云龍紋三足爐,腹部寫:大明國河南懷慶府河內(nèi)縣關王帝……

另一件是天啟四年青花題記云龍紋三足爐,器身寫:關王老爺案前。河南懷慶府河內(nèi)縣……

足見這一帶地區(qū)在晚明時期,確有不少人在景德鎮(zhèn)定燒過供器。

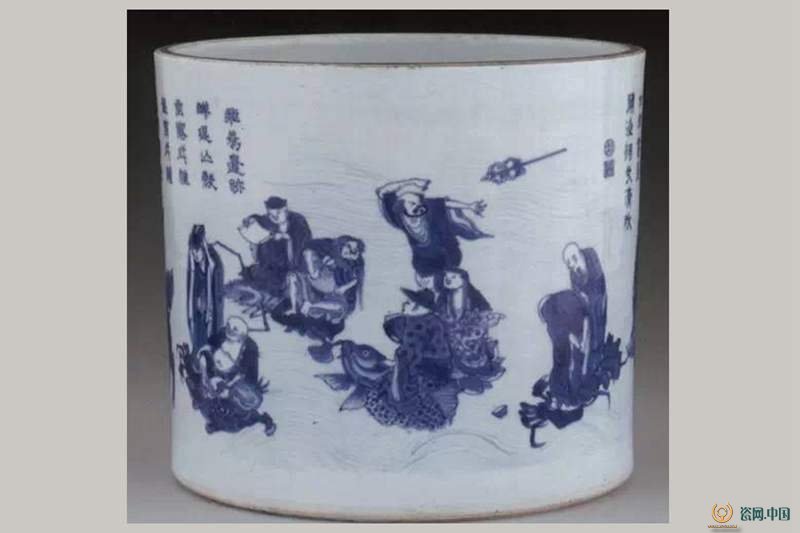

青花題記十八羅漢筆筒 明 崇禎十六年(癸未)1643年 高19.2厘米,口徑20.9厘米 上海博物館藏

與一般的崇禎青花筆筒一樣,作品平沿直身。平底內(nèi)凹。底部無釉,有細密的旋紋。內(nèi)外白釉,釉色閃青。器外部和近足處有如意云紋和水波暗刻花紋。器外滿繪青花人物圖。題材為十八羅漢渡海的故事。

以淡青料畫出波浪紋作為整個畫面的襯飾,使畫面上所有人物置身于滔滔波浪中。有著不同衣著打扮的十八羅漢分別乘坐麒麟,海獸,龍,牛,魚,蟹,蝦渡于茫茫大海。另有一人手執(zhí)朝笏,似為海神或土地神,身邊還有二小鬼手捧珊瑚和蓮花盤,一起恭送羅漢過海。

在中國佛教寺院中,經(jīng)常供有十六羅漢,十八羅漢和五百羅漢的塑像。據(jù)唐《法住記》載,佛陀涅磐時,曾令十六個大羅漢,自延壽量,常住世間,游化說法,做眾生福田,故寺廟常雕塑羅漢象,供養(yǎng)者眾。十八羅漢乃世人于十六羅漢外,另加降龍,伏虎或達摩多羅尊者和布袋和尚。

筆筒兩側(cè)均有題記,一側(cè)為古詩,經(jīng)查考,為漢代仲長統(tǒng)《樂志詩》,其文為:飛鳥遺跡,蟬退亡殼。垂露成幃,張霄成幃。沆瀣當餐,九陽代燭。至人能變,達士拔俗。

另一側(cè)題記:癸未夏日……后有看似“竹”“景”的方形款。竹,景似乎是人名或字號。在明末青花瓷器中,落“竹”,“景”名款的作品不少。

白釉鏤雕上元侍飲詩碗一對 明 崇禎 高4.9公分,口徑8.5公分,足徑3.3公分 上海博物館藏

碗撇口,弧腹,圈足。碗通體施白釉,釉層肥厚滋潤,外口沿處一圈無釉澀胎。碗的下腹部近圈足部位,在白釉上再用白釉料繪畫纏枝菊花,花紋隱隱凸起。

腹部的主題文飾,采用了透雕工藝,以多重組合的錢紋為底,在錢紋中間采用了透雕技法刻有蘇東坡詩一首。由于篇幅的關系,每一句被分成了四字或三字一行,從右向左展開,其詩為:淡月疏星繞建章,仙風吹下御爐香。侍臣鵠立通明殿,一朵紅云捧玉皇,是北宋大文豪蘇東坡所作《上元侍飲》詩三首中的一首。

詩中的“建章宮”在漢長安城以外,未央宮以西,原為漢武帝時所建宮殿。

青花博古紋蓋罐 明 崇禎 1628-1644 高 27.5厘米,口徑12厘米 上海博物館藏

罐直口,溜肩,長弧腹。蓋子口,蓋面隆起較多。整個器形渾圓而飽滿。罐的胎質(zhì)緊密,胎體厚重。罐內(nèi)保留較寬的拉胚痕跡。在制作時,只對器外修胚,器內(nèi)不修坯。罐的口沿,足端和蓋子口部無釉。通體白釉,釉層較肥厚,器內(nèi)的釉層明顯薄于器外。

蓋罐的主題紋飾是博古紋圖案。蓋面繪四件器物,帶有冰裂紋開片的梅瓶,繪折枝西番蓮紋的方瓶,放于矮幾上的立耳三足爐和一把帶蓋的茶壺。罐身采用了通景式構(gòu)圖,仿佛在某個園林一角。在一矮石幾上放著插有書畫卷軸的藍地白花花觚;立耳束腰三足爐內(nèi)堆滿山石,作為假山盆景;長頸瓶則插著珊瑚;一把瓜棱執(zhí)壺則放在邊上。石幾上還有一小盞,石幾的右側(cè)放著獸耳尊,飾藍地白花的梅瓶,飾冰梅開片的三足爐。三件器皿中分別插著荷花,牡丹花和小草。在這三件器物旁邊,是插著荷花的長頸瓶,裝飾成梅干形狀的執(zhí)壺和敞口尊,敞口尊內(nèi)有山石,竹枝和菊花。它們的右側(cè)是插有牡丹花的敞口瓶和斗笠碗。

博古圖案是將古文物的外形及紋飾作為瓷器裝飾內(nèi)容。是明末清初較為流行的裝飾題材。博古圖的名稱來源于《宣和博古圖》,此書由宋徽宗赦撰。

該蓋罐裝飾的博古紋飾與常見的略有不同,將文人所喜愛的牡丹,荷花,竹,梅等花卉樹木結(jié)合在一起描繪,那些鮮活而富有生命力的植物以及空中輕舞的蝴蝶,使得原本表現(xiàn)器物的靜態(tài)場景,變得有生命和活力。

這種古,雅,天然的物態(tài)環(huán)境,也正是中國文人所夢寐以求的理想生活……

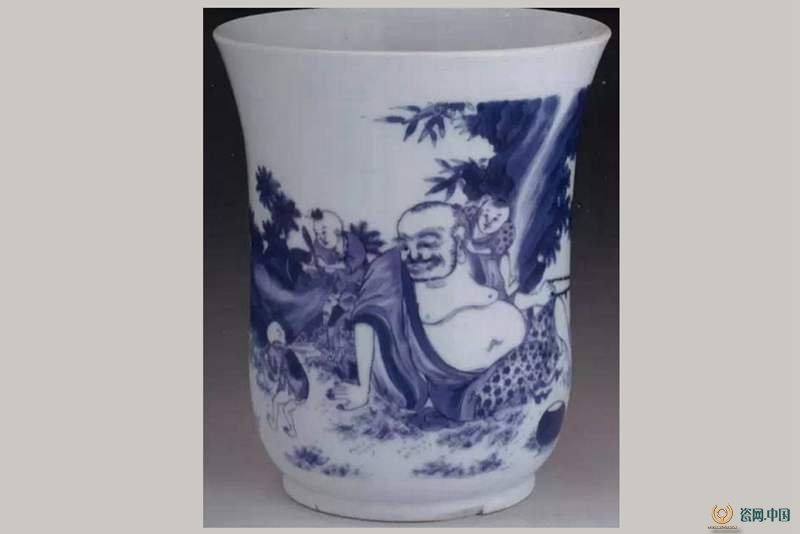

青花羅漢尊 明 崇禎 1628-1644年 高20.8厘米,口徑17.3厘米,足徑11.3厘米 上海博物館藏

此器敞口,腹部略鼓,下有圈足。外口下和近足處均有暗花纏枝花卉紋一周。器形與筆筒接近,但整體有區(qū)別。整體為一器形變化后的尊。

器外青花畫面應為布袋和尚,周圍有六童子。或拉念珠,或爬上他肩頭撓耳,或拉他衣服。另外一只鞋被穿走了,禪杖也被抗走了。面對這幫淘氣的小頑童,和尚不氣不惱,依然樂呵呵。這是布袋和尚的本色和可愛之處。

據(jù)文獻記載,布袋和尚為五代梁時明州奉化(今屬浙江)人,名契此,號長汀子。傳說常以仗挑一布袋入市,見物即乞,出語無定,隨處寢臥,形如瘋癲。后梁貞明三年(917年),端坐岳林寺磐石,說偈曰:彌勒真彌勒,分文千百億。時時示時人,時人自不識。遂入滅。后現(xiàn)于他州亦負布袋而行。

長期以來,有關布袋的繪畫作品時有發(fā)現(xiàn),明末和以后清代景德鎮(zhèn)瓷器上,這樣的題材屢見。

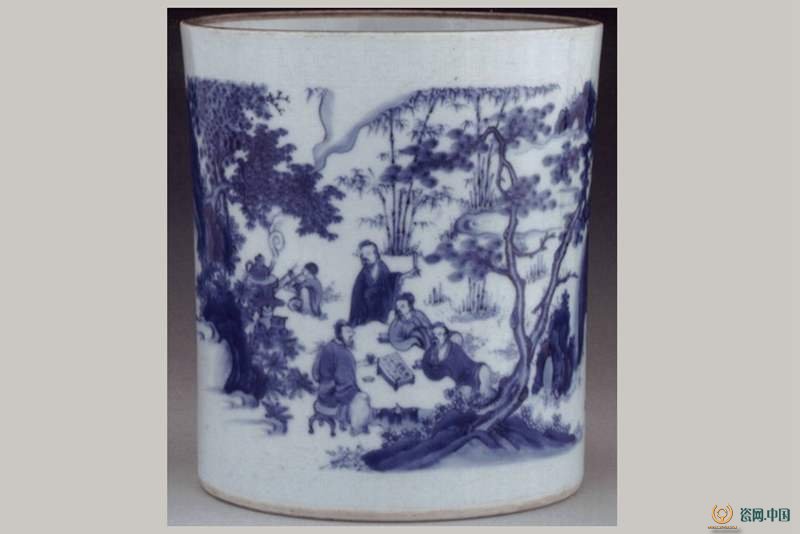

青花山水人物筆筒 明 崇禎 1628-1644年 高21.1厘米,口徑18厘米,足徑17.2厘米 上海博物館藏

平口直身,平底。筒身比一般同時期的和清初筆筒為高。中部稍收斂,有束腰。這種形體的筆筒在以后很少出現(xiàn),是明末的典型風格。底心微內(nèi)凹。口沿端部一圈無釉。內(nèi)口沿一周下凹。器外口一圈有暗刻回紋。

青花人物主題為文人休閑圖。竹林樹陰邊,四雅士圍著石桌。一童子身背畫卷隨伺,一童子燒火煮茶。熱氣騰騰的開水從壺嘴中沖出,水蒸氣直沖云霄,在曠野中徐徐飄揚。

在明末清初,景德鎮(zhèn)青花瓷上常會出現(xiàn)這種表現(xiàn)風格。除了水汽,連夢中的景象也會有類似水汽的畫面來表達。這是以當時的國畫和版畫題材為藍本。

品茗香茶,觀畫讀書,吟詩對弈,高談闊論,是古代文人休閑的活動之一。從古代到近代,代代不息。因此非常難考證畫面的歷史典故,但可以看出明晚文人階層超自然的精神生活境界。整個畫面山水相連,云霧彌漫,圖景十分寫實,用筆細膩流暢。

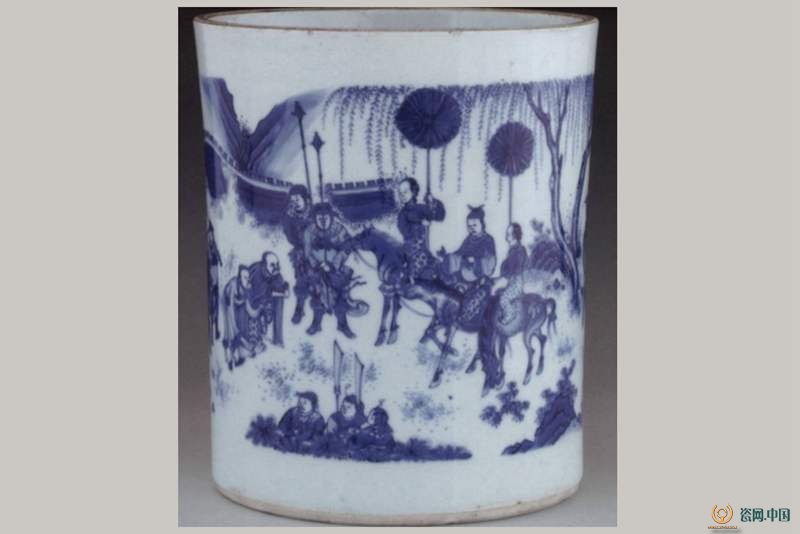

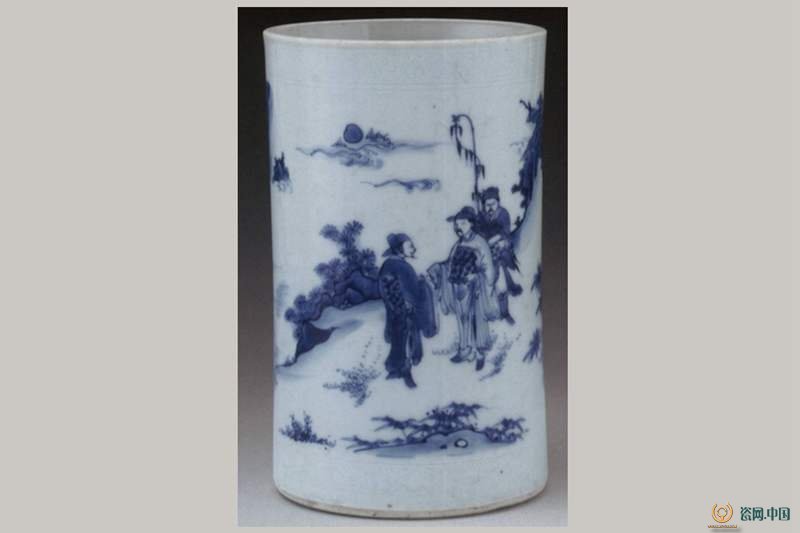

青花伯夷叔齊故事圖筆筒 明 崇禎 1628-1644年 高21.9厘米,口徑18.4厘米,底徑16.8厘米 上海博物館藏

直身,平底 青花山水人物展現(xiàn)了山水掩映下的城墻外,兩名平民打扮的人物,正向由武士和侍女簇擁的帝王裝束的騎馬者拱手致意。這就是歷史上有名的伯夷,叔齊不食周粟的故事。拱手者為伯夷和叔齊,帝王裝束者為周武王。

據(jù)司馬遷《史記》卷六十一《伯夷列傳》記載:伯夷,叔齊,孤竹君之二子也。父欲立叔齊。及父卒,叔齊讓伯夷。遂逃去。叔齊亦不肯立而逃之。國人立其中子。于是伯夷,叔齊聞西伯昌善養(yǎng)老,盍往歸焉。及至西伯卒,武王載木主,號為文王,東討紂。伯夷,叔齊叩馬而諫曰:“父死不葬,爰急干戈,可謂孝乎?以臣軾君,可謂仁乎?”左右欲兵之,太公曰:“此義人也。”扶而去之。武王平殷亂,天下宗周。而伯夷,叔齊恥之,義不食周粟,隱于首陽山,采薇而食之。及餓而死,作歌……”后有許多人頌揚伯夷,叔齊的人品,視為忠烈之士。

此題材在明末景德鎮(zhèn)瓷器中較多出現(xiàn)。

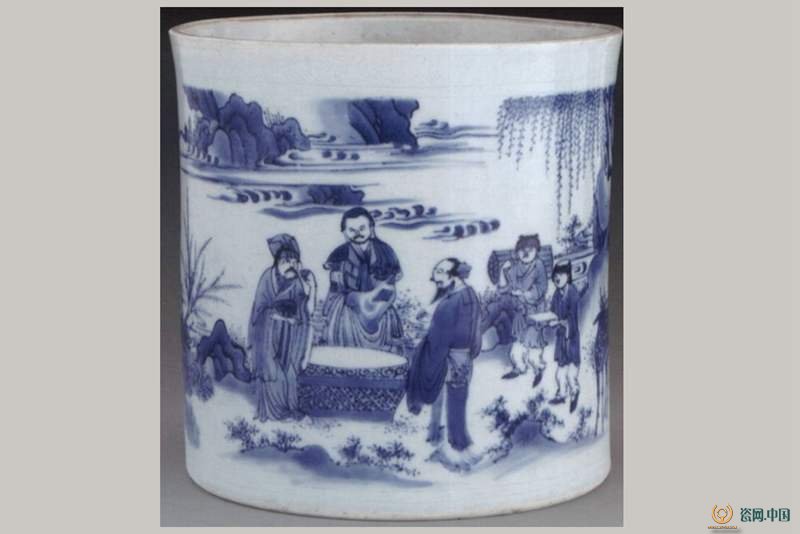

青花山水人物筆筒 明 崇禎 1628-1644年 高19.9厘米,足徑18.5厘米 上海博物館藏

平口直身,平底,底心微內(nèi)凹。口沿端部一周無釉。內(nèi)口沿一周下凹。底部露胎,有密集旋紋一周。底心一圈有釉。內(nèi)外施白釉,釉色微閃青。器內(nèi)中部有明顯接痕。外口沿刻有暗花邊飾一周。近足處有暗劃線兩道。外壁繪有青花山水人物圖。圖中三文人,正圍著一口大缸。其中年長者執(zhí)一瓢。從神態(tài)看,似在品嘗酒味。右側(cè)柳樹下有童子二人,一背書,一托方盤伺候。一頭梅花鹿悠閑自得。作品畫面山水交融,空曠靈秀,云霧繚繞,景致幽雅,是中國傳統(tǒng)所繪的理想的文人消閑景致。

這種以文人為描繪對象,面對大自然,暢飲美酒,品嘗香茗,吟詩作聯(lián)或觀畫的消閑題材,在晚明至清初中國畫和瓷器等藝術(shù)品上十分流行。但絕大多數(shù)描繪的飲酒情景是觚角交錯,舉杯暢飲,尤其象唐代詩人李白和飲中八仙等普遍入畫。與此圖較為接近的飲酒場面的版畫也不少。比較有名的題材如明萬歷刊刻的《酣酣齋酒牌》就描繪了許多。明末瓷器上出現(xiàn)這樣的題材,反映當時人們的心態(tài)。實際上,處于風雨搖擺的明朝末期,許多文人知識分子往往采用玩世不恭或不問政治,對酒當歌,置身于山水之間的方式,來逃避矛盾重重的現(xiàn)實社會。

青花山水人物筆筒 明 崇禎 1628-1644年 高17.2里面,口徑10.4厘米,足徑10.1厘米 上海博物館藏

筆筒細長,直身,平底。底微內(nèi)凹。底部露胎。有放射狀跳刀痕。內(nèi)外器白中閃青的釉色,器外上下花朵紋,水波紋暗花邊飾,均顯示出明確的崇禎產(chǎn)品特征。

筆筒內(nèi)外壁青花完全是崇禎風格。山水人物圖的傳統(tǒng)特點十分明確。畫面有帶朝冠穿朝服的官員兩人。這種官服完全是明朝特征。

值得注意的是,正面官員的身后,還有一名持節(jié)的隨從。這種節(jié),一般是代表朝廷出使才使用。所以該畫面反映的可能是某個朝廷使節(jié)出訪的歷史故事。比如漢代著名的蘇武牧羊的故事,最具有標志性的是蘇武節(jié)。

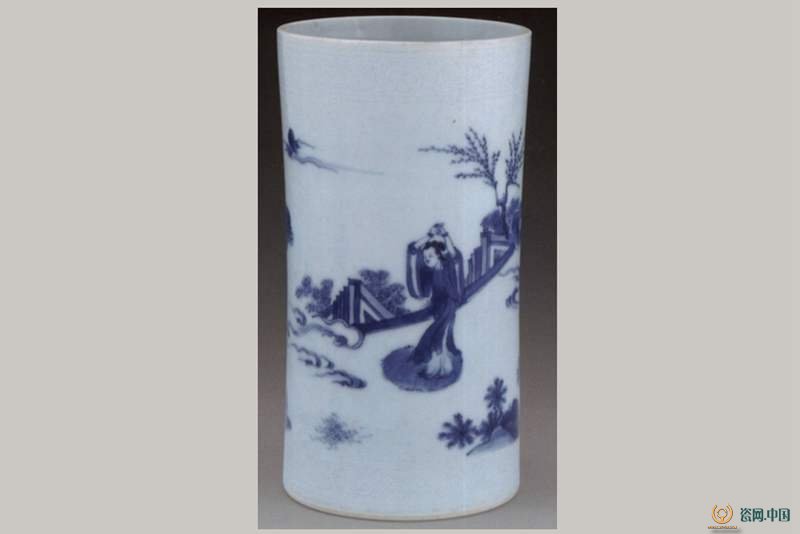

青花山水人物筆筒 明 崇禎 1628-1644年 高16.6厘米,口徑8.7厘米,足徑8.4厘米 上海博物館藏

直身,平底內(nèi)凹。底露胎,有旋紋一圈。內(nèi)外施白釉,釉色白中微閃青。外口下和近足處有暗花邊飾,分別為纏枝花卉紋和水波紋。

器外青花畫面為山水人物圖。主題為一仕女在月光下翩翩起舞山水交融,喜鵲停枝,雙雁南飛。畫面山水和人物都有明末清初青花的典型特點。

仕女起舞的題材,在明清中國畫,版畫中有不少實例。如《三國演義》中的貂禪就有這樣單獨在月下表演舞蹈的畫面。這段內(nèi)容描繪的是晚間之事,畫有明月和北斗七星,因此畫面仕女可能是貂禪。

青花題記博古圖瓶 明 崇禎十三年(庚辰) 1640年 高46.7厘米,口徑13.4厘米,足徑13.8厘米 上海博物館藏

口微外敞,束頸,直身。小部稍小。平底無釉,微內(nèi)凹。有直條刮劃痕。內(nèi)外施白釉,頸口,近足處均有暗刻線二條。

器外繪青花,口下為蕉葉紋。器身繪博古紋。一側(cè)花瓶采用印花技術(shù)印出瓶體,(這句沒看明白),上面的菊花用青花繪出,這種工藝在明朝瓷器中很少使用。器身一側(cè)隸篆詩句:竹搖輕影掛幽簾,兩兩時禽噪夕陽。“庚辰春月寫于可竹居”后有青花印章“竹”,“景”。

經(jīng)查考,這兩句詩為宋代女詩人朱淑真的七絕《清畫》中的前兩句,后面還有兩句:謝卻海棠飛盡絮,困人天氣日初長。

朱淑真的詩一直較有名氣,在《宋元詩會》,《御選宋金元明四朝詩》等中有刊載。因此明末瓷器上出現(xiàn)這樣的詩句毫不奇怪,配于博古圖上,確實相得益彰。

清畫瑞獸圖 明 崇禎 1628-1644 高16.1厘米,口徑21.9厘米,足徑13.2厘米 上海博物館藏

圓唇口外翻,鼓腹,直圈足。足外端中部以下及足內(nèi)底無釉。口沿一周有薄釉。釉略呈米黃色。內(nèi)外施白釉,釉色白中閃青。

器外畫青花。畫面為庭院芭蕉瑞獸飛禽圖。寬大的芭蕉樹側(cè)有瑞獸兩頭,鳳凰一只。按照通常的說法,兩頭瑞獸中一為麒麟,另一頭與獬豸(XIEZHI)相似。但據(jù)文獻記載,麒與麟最初是兩種不同的動物,麒雄麟雌,到了清初逐漸合二為一,變成了一種動物。

在此爐上,軀體較大,威武雄健,呈側(cè)臥狀,頭部畫成披頭散發(fā)的龍頭,身體布滿魚鱗的為麒。另一頭有雙角的為麟。

漢許慎《說文解字》十:麒,仁獸也,糜身牛尾,一角……麟,牦麒也。

此畫面麒麟與鳳凰共存,在史料中也有說法。據(jù)《禮記。禮運》記述:山出器車,河出馬圖,鳳皇麒麟皆在郊木取。由此可見,該畫不是景德鎮(zhèn)工匠隨心所欲畫出來的,而是根據(jù)古代文獻創(chuàng)作的。實際上,明末和許多時期,景德鎮(zhèn)瓷器的圖案的創(chuàng)作有其構(gòu)思設計藍本,依據(jù)多是古代的文獻和圖畫。

從爐的造型看,與通常所見明末清初許多青花爐的造型沒有多大區(qū)別。但它的區(qū)別是比一般作品略高一些,這種體量大的香爐應是明代燒造的為多。

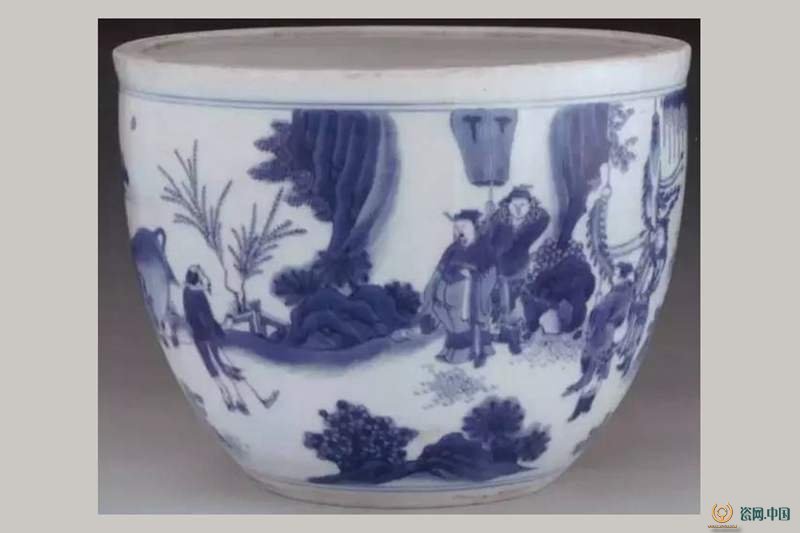

青花山水人物圖缸 明 崇禎 168-1644年 高16.6厘米,口徑21.1厘米,足徑10.7厘米 上海博物館藏

平沿無釉,沿中心下凹。有旋紋。平底內(nèi)凹,底心凹下較深。底外沿內(nèi)削,底有旋紋。器外口沿下內(nèi)收。

外壁繪青花山水人物圖。在湖光山色的景致映襯下,一名農(nóng)夫手牽一頭水牛,面對一位朝廷官員,官員身后有執(zhí)旗幡和扇,牽馬,捧物的三名侍從。此圖主題,看上去與館藏另一件直筒瓶所畫朝廷招能人出山的故事有相似之處。

瓷缸在古代瓷器中占較大比例。尤其在宋元民窯中更多見。但明代景德鎮(zhèn)瓷器中出現(xiàn)不多,尤其官窯更少。只有宣德,嘉靖,隆慶,萬歷等朝氰化中有云龍紋大缸,中小型缸較為少見。不過,明晚期尤其是萬歷以后,景德鎮(zhèn)名窯陸續(xù)出現(xiàn)如這件大小的器物,且有青花,五彩,還有孔雀綠地青花等品種。通常都是平沿,平底內(nèi)凹。底有密集旋紋。

青花山水人物圖瓶 明 崇禎 1628-1644年 高26.2厘米,口徑6.4厘米,足徑7.9厘米 上海博物館藏

這種瓶過去叫“象腿瓶”和“筒瓶” 。

此瓶口微外撇,束頸,坦肩,直身,平底。底心內(nèi)凹無釉。

器內(nèi)肩以下無釉。器外施白釉,釉色微閃青。器外肩部和近足處暗花邊飾為花葉紋和水波紋。畫面的青花人物圖上,山側(cè)水邊有人物四名,其中一人為官員,身邊有侍衛(wèi)二人執(zhí)依仗用兵器站立。官員手捧卷,恭對迎面站立雙手作楫者,后者身后還有一頭水牛。此人的模樣是農(nóng)夫。從畫面看,似為朝廷官員奉皇命宣召有才能的人如朝為官。

在封建時代,文人士大夫崇尚功名,“朝為田舍郎,暮等天子堂”是許多人的夢想和希望雖然歷史上絕大多數(shù)有這種向往的人無法如愿,但還是有不少這樣的成功之人。這種成功之人通常分為兩類:一是少年苦讀,一朝金榜題名。一是曾登朝堂,因事被貶的有作為的文臣武將。

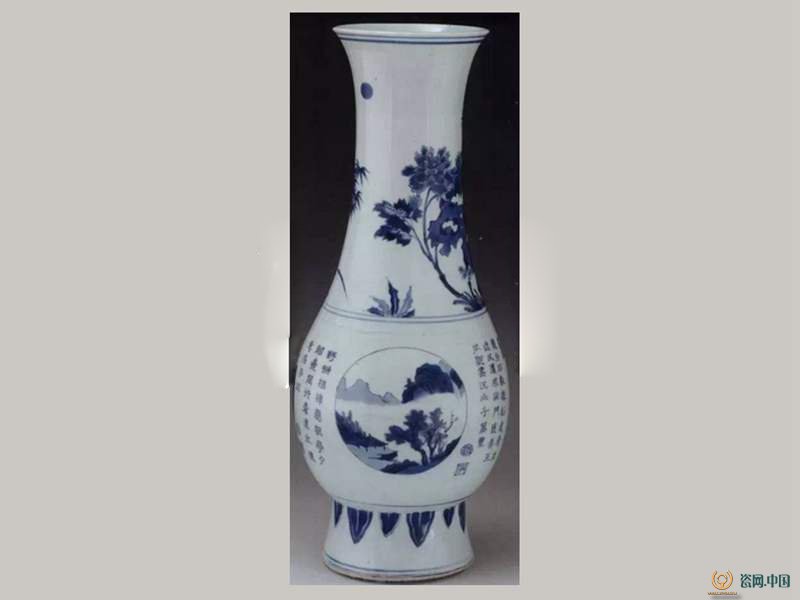

青花題記山水竹石圖瓶 明 崇禎十三年(庚辰) 1640年 高47.3厘米,口徑13.2厘米,足徑13.7厘米 上海博物館藏

敞口,長頸,長圓腹,外撇高足圈。器內(nèi)有釉,足內(nèi)無釉。器外施白釉,器外及高足均畫青花。

瓶頸腹部各有一組青花畫面。上面為竹石花卉圖。腹部主題畫面為開光山水和詩句題記。 正背兩面圓形開光,開光內(nèi)各繪山水一幅。一側(cè)為詩句:獨坐幽篁里,談情復長嘯。深林人不知,明月來相照。后題:庚辰春日述唐人詩——絕于可竹居。此五言絕句是唐詩人王維的《竹里館》。可竹居應為晚明堂名。在同時期不少相似青花瓷器上有此堂名。

另一側(cè)有:野樹桔槔懸,孤亭夕照邊。閑行看流水,隨意滿平田。四句 此五言絕句為明李東陽撰《懷麓堂集》一百卷中的《桔槔詩》。李東陽為明天順8年進士。弘治八年以禮部侍郎兼文淵閣大學士,直內(nèi)閣,預機務。

還有一側(cè)另題:壹片石,數(shù)株松。遠看淡,近又濃。不出門庭叁五步,觀盡江山千萬重。引首有“山中人”長方章款。詩句后有園形“清”字和方形“供”字章款。

所題古詩,摘自唐吳融的《題觀畫山水障歌》,全文為:良工善得丹青理,獨向茆茨畫山水。底角移來方寸間,天涯寫在筆鋒里。日不落兮月長生,云片片兮水冷冷。經(jīng)年蝴蝶不飛去,累月桃花結(jié)不成。一片石……觀盡江山萬萬重。 吳融為唐越州人。昭宗龍紀進士。以禮部郎中為翰林學士,拜中書舍人,后又任戶部侍郎。

此瓶涉及古代歷史上三位詩人的作品,具有較重要的研究價值。

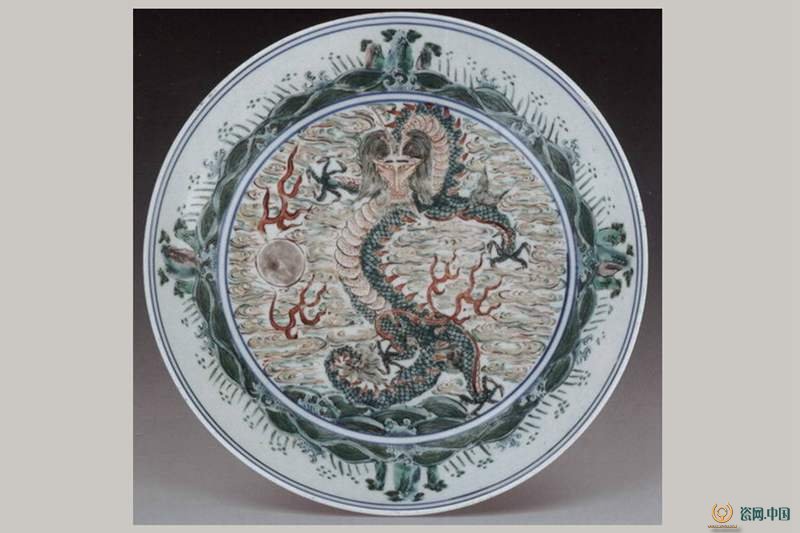

五彩海水龍紋盤 明 崇禎七年(甲戊)1634年 高5.6厘米,口徑26.3厘米,足徑16.2厘米 上海博物館藏

敞口,深圈足。足外端內(nèi)斂。器內(nèi)畫五彩文飾兩組內(nèi)心為云龍紋,內(nèi)壁一圈飾海水,有對稱礁石松樹四處。外壁繪趕珠龍兩條。五彩用彩濃重,手感十分明顯。底心釉下有青花雙圈款,內(nèi)書“甲戊春孟趙府造用”。

明太祖朱元璋在立國之后,曾分封了許多子孫為王。此盤應為末代趙王朱慈瀚定燒作品。在明代許多王府用祭器都是由朝廷提供。如宣德時期,皇家曾為趙王府定造磁州窯瓷器。在崇禎7年五彩海水龍紋盤上,再次出現(xiàn)與趙王府有關的瓷器內(nèi)容,這在瓷器歷史上是很少見的事情。因為許多王府用瓷都沒有年款。

嚴格地說,此盤具有明代官窯風格。五彩彩料與明代晚期萬歷時期的官窯五彩器十分相似,繪畫風格也十分接近。只是制作水平稍顯粗糙。龍紋也顯得蒼老,似乎預示著明朝的衰弱。

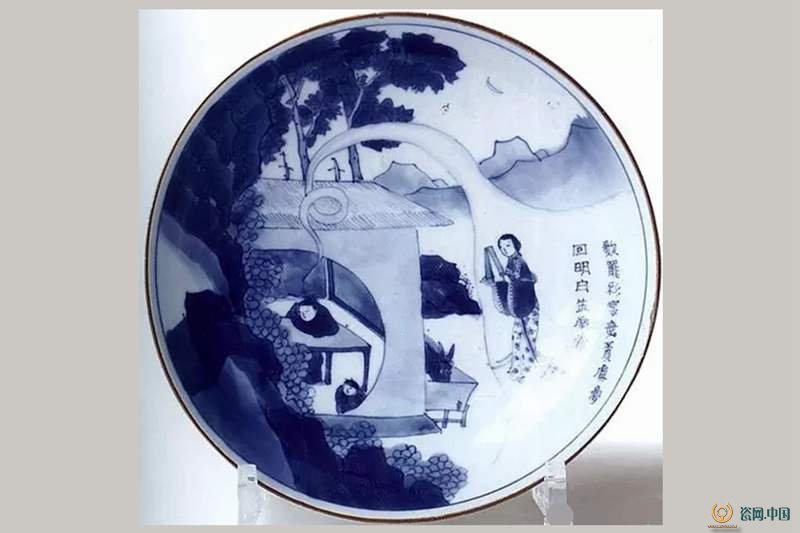

青花錢塘夢故事盤 明 崇禎 1628-1644年 高6.5厘米,口徑33.3厘米,底徑19.2厘米 上海博物館藏

盤敞口,弧腹,圈足,盤形體較大。通體施透明釉,釉色泛顯青白,釉層略厚顯粗松。口沿部分有脫釉現(xiàn)象。

盤以釉下青花裝飾,表現(xiàn)的是蘇小小和司馬仲才之間的愛情神奇故事。畫面中有一帶月洞門和回廊的卷棚頂建筑,四周古樹參天,山石奇峻。前面湖泊蕩漾,后有欄板圍繞。屋內(nèi)一中年男子坐在官帽前面湖泊蕩漾,后有欄板圍繞。屋內(nèi)一中年男子坐在官帽椅上,正伏案酣睡。案幾上放有燭臺,花插,冊頁和酒杯。畫面右側(cè)一青年女子正手持響板而歌。:春風酒一壺,夜月琴三弄。古今罕曾無,試聽錢塘夢“。盤底為雙圈四字“綠陰堂器”青花楷書款。

盤所描繪的是蘇小小和司馬才仲的離奇愛情故事。

司馬仲才為北宋時期文人,曾在蘇東坡的舉薦下,于秦觀幕為官。年輕時在洛陽曾經(jīng)夢見一美人擎幃而歌,問其名曰:西陵蘇小小也。問歌何曲?曰:《黃金縷》。蘇小小是南齊時期錢塘的名妓,貌絕青樓,才空士類,當時莫不艷稱。后紅顏薄命早卒,被葬于西泠之畔。但以后人們卻常見蘇小小出現(xiàn)在西湖邊。若干年后,司馬仲才前往杭州西湖蘇小小墓前拜謁。當天夜晚,夢見蘇小小,并與之相愛。三年之后,司馬仲才死于杭州并葬于蘇小小墓側(cè)。這是一個超越了時空,地域的愛情故事,兩者時間上相隔百年,在人鬼之間產(chǎn)生了凄美委婉的愛情,驚天地而泣鬼神。