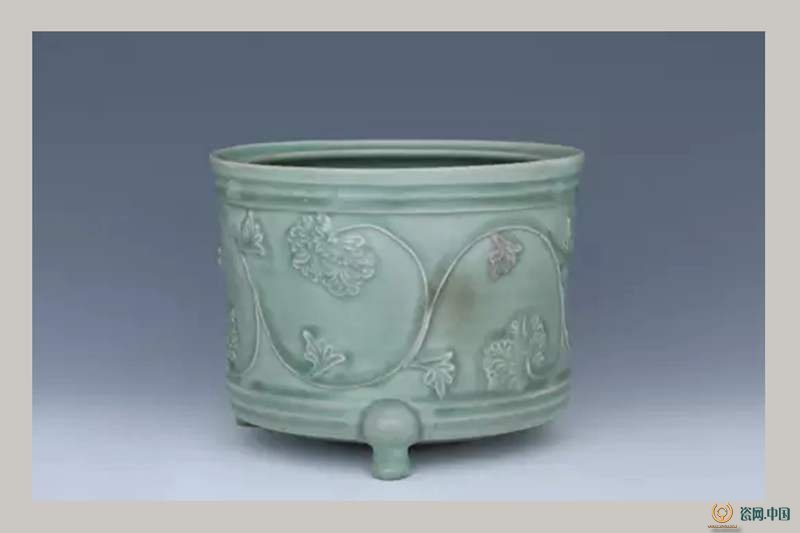

一、弦紋奩式爐

朱伯謙《龍泉窯青瓷》寫到“在爐上主要是在樽式爐的腹部等距離的飾寬弦紋三道。”南宋如意足弦紋奩式爐可說是奩式爐中最為經典之式樣。元明弦紋奩式爐與南宋相比變化較大。

日本東京國立博物館藏

英國大維德基金會藏

大窯楓洞巖窯址明早期地層出土

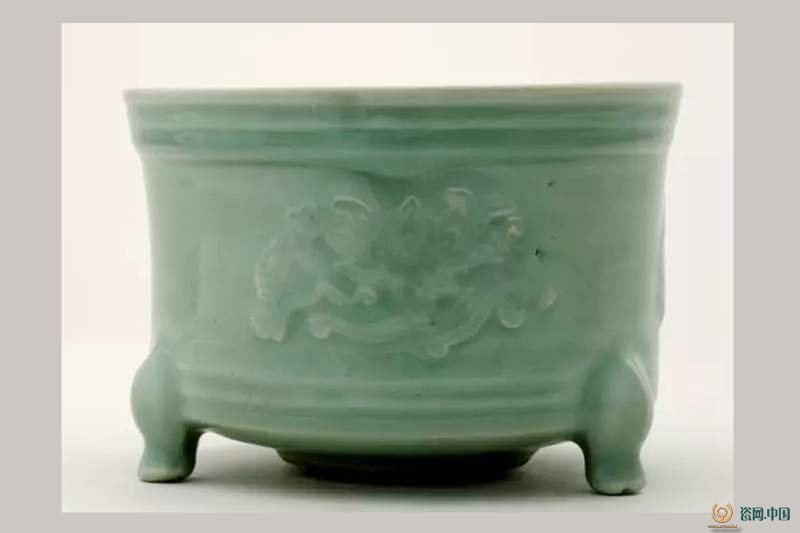

二、宋元貼花奩式爐

在瓶、爐上貼花常見于南宋末至元代的龍泉窯,其中最多的花紋種類是牡丹紋,其次是菊紋、荷紋等,纏枝折枝均有,而纏枝又以單莖為主。浙江紹興縣錢清鎮(zhèn)環(huán)翠塔地宮出土的一件龍泉窯青瓷奩式爐,除貼飾折枝牡丹外,還貼飾福壽二字,它出在刻有“咸淳乙丑六月廿八辛未”紀年款的石函中,時代明確為南宋無疑,且出土時香爐里尚存著香灰,其用途不言而喻。

此爐既保留了早期奩式爐的一些特征,又受到宋元龍泉窯流行貼飾纏枝牡丹紋的影響,在裝飾等距離的三道弦紋之外,貼飾纏枝牡丹紋,花瓣的繁復與單莖線條的簡潔形成和諧的統(tǒng)一,既典雅大方,又活潑生趣。

英國大維德基金會藏

美國大都會藝術博物館藏

此爐腹壁等距斜貼三組折枝桃花,不僅紋樣少見,斜貼花卉更是別出心裁,在龍泉窯諸多貼花樣式中可謂獨樹一幟。相似手法亦見于浙江省博物館收藏的“明龍泉窯青瓷荷葉形貼花三足爐”。

大窯楓洞巖窯址元代中晚期地層出土

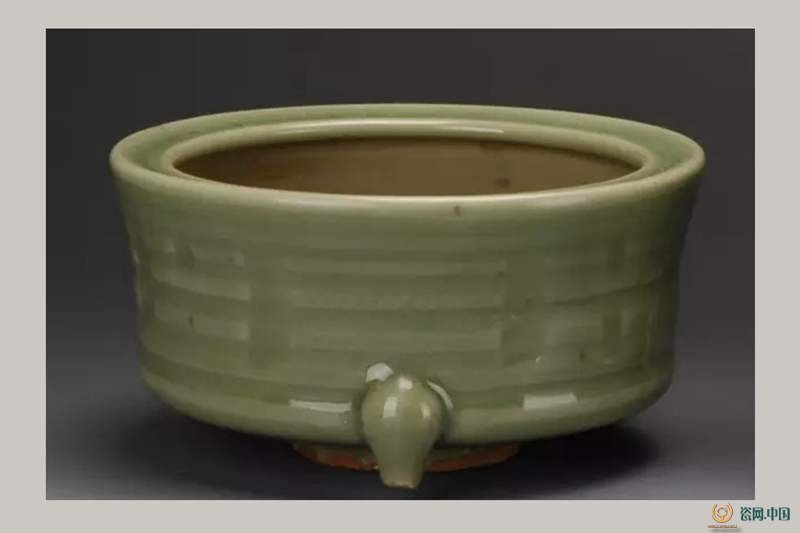

三、八卦紋奩式爐

大窯楓洞巖窯址明早期地層出土

四、明代刻花大奩式爐

大窯楓洞巖明中期地層出土

臺北故宮博物院藏

四川省成都市紅牌樓明萬歷墓出土

仿古式香爐可說是龍泉窯青瓷中最具特色的香爐。宋代的好古之風是這一類仿古瓷爐制作的大背景,而龍泉窯制瓷工藝的成熟則是促成其興盛的技術支撐。這類宋代龍泉窯仿古爐在造型上吸收借鑒青銅等古器,而質料的不同又使其脫胎于銅器的凝重,以簡潔柔和的曲線呈現(xiàn)出別一種優(yōu)雅和端巧,釉色的精光內斂,更成就其雍容氣度。直至元明之時,雖風格樣式多有變遷,終為仿古之余脈,脫不了淵源。

奩式爐又稱“樽式爐”,其形狀與漢代的桶形樽、奩很相似,所以同一種造型有兩種稱法。實際上在中國秦漢時期,“樽”一般用于盛酒和溫酒,“奩”則用于梳妝和盛食,樽多為銅器,奩則多為漆器制作,兩者雖外形相似,實則為不同器物。而稱作奩式爐似乎更妥一些,因為宋人即以“奩”、“小奩”或“古奩”為稱,如陸游《齋中雜題》“裴幾硯涵鶴鵒眼,古奩香斫鷓鴣斑”;侯寊《菩薩蠻·木犀十詠》“熏沉”一闋句云“小奩熏水沉”;周密《武林舊事》所列清河郡王張俊進奉高宗的16件汝窯器“大奩一,小奩一”;又周密《志雅堂雜鈔》卷下 “汝窯一小爐、二奩、一瓶,絕佳”等等,這里的“奩”,均指此式香爐。

奩式爐流行時間較長,自北宋創(chuàng)燒伊始,歷代均有燒制,流行范圍也很廣泛,汝窯、定窯、南宋官窯、龍泉窯、吉州窯等均有同類制品。龍泉窯奩式爐最初基本樣式為內折沿口,筒形直腹折收,口部與底部直徑等大,下承三個如意形足或獸蹄形足,且與外底圈足齊平。至元時,奩式爐筒腹縮短,內折沿口逐漸消失,腹徑上大下小,器底下凸,三足逐漸提高,并演變成器底落地,三足懸空樣式,此時如意足少見,蹄形足幾成定式,爐身腹部還流行刻飾八卦紋。此種器底落地,三足臨空的爐式是元代龍泉窯特有產品,明清時亦有此類臨空足作品。總體而言,元代奩式爐缺乏南宋時的秀逸之氣,卻也多出一份溫和敦厚的韻味。明代奩式爐除貼花、印花之外,還有刻花作品,且紋飾繁縟,此時還出現(xiàn)大尺寸奩式爐,口徑達30公分,而宋元時的口徑一般不超過15公分。為便于套燒,內底心通常開一圓孔,同時也反映出焚香方式上的一些變化。