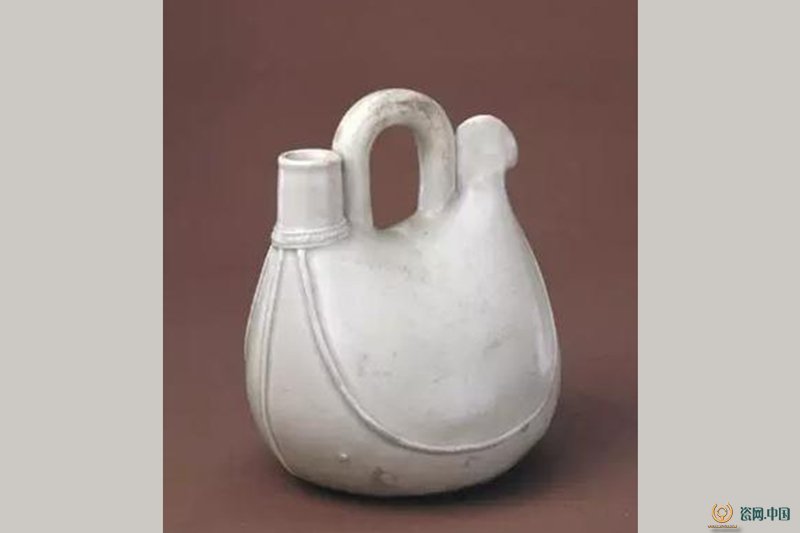

邢窯白釉皮囊式壺 唐 通高12.5cm 口徑2.2cm 底徑12.5cm

壺提包式,上窄下寬,形似袋囊。頂端一側(cè)為短直小流,中間有一曲柄,另一側(cè)飾一曲尾。袋囊的轉(zhuǎn)折處飾有凸起的摺線紋,中間亦飾凸線一道。此壺通體施白釉,在有裝飾線的積釉處,釉泛青白色。平砂底,以行草書(shū)體刻劃工匠名稱(chēng)“徐六師記”四字。

此壺的造型源自唐代金銀器,具有穩(wěn)重、大方、實(shí)用的特點(diǎn)。

白瓷至唐代已自成一個(gè)系統(tǒng),可與青瓷分庭抗禮,陸羽在《茶經(jīng)》中以“類(lèi)銀”、“類(lèi)雪”贊美其釉色之白。它不以紋飾取勝,而注重造型與釉色的相互襯托。唐白瓷以河北邢州所產(chǎn)最負(fù)盛名。這件精雕細(xì)琢并帶有工匠名款的器物是研究唐代白瓷的珍貴的實(shí)物資料。

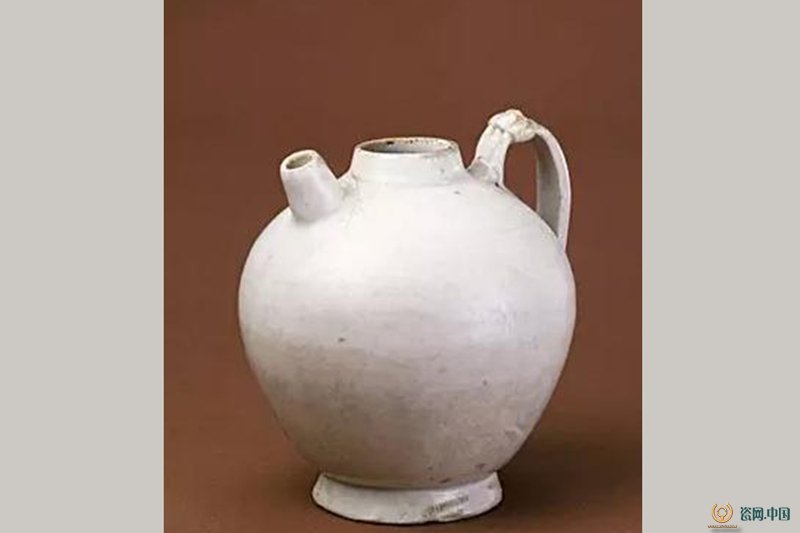

邢窯白釉小壺 唐 高10.5cm 口徑2.5cm 足徑5.3cm

壺?cái)靠冢填i,圓腹,圈足。肩一側(cè)有短流,對(duì)應(yīng)一側(cè)有壺柄,柄上端飾裝飾結(jié)。

此壺造型小巧,釉質(zhì)白潤(rùn),是河北邢窯唐代的產(chǎn)品。

唐代,邢窯是北方的著名瓷窯,以燒白瓷為主,兼燒黃釉、黑釉、三彩品種。其產(chǎn)品不僅供國(guó)內(nèi)使用,而且遠(yuǎn)銷(xiāo)世界各地。邢窯遺址位于唐代河北邢州境內(nèi),中心窯場(chǎng)在今河北省內(nèi)丘縣城關(guān)一帶。從窯址調(diào)查和發(fā)掘所出土的標(biāo)本看,唐代邢窯白瓷有精、粗之分,以供不同階層人的需求。正如唐人李肇《國(guó)補(bǔ)史》所曰:“內(nèi)丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無(wú)貴賤通用之。”

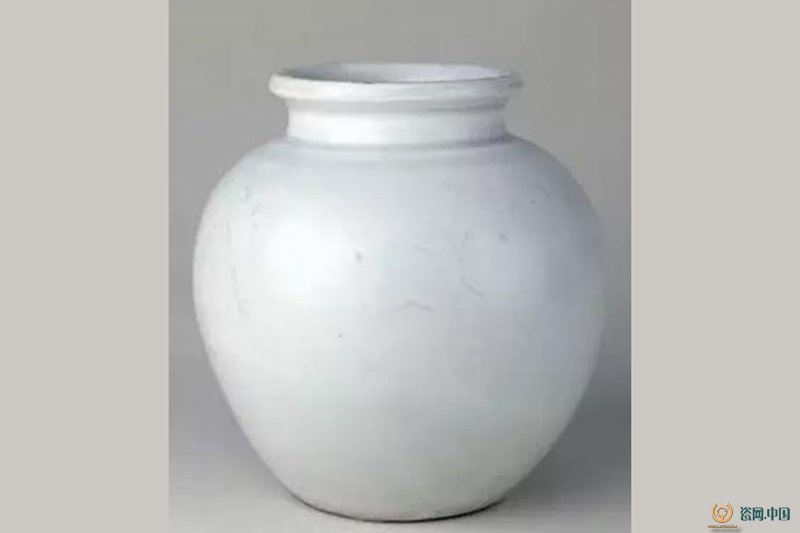

邢窯白釉罐 唐 高13cm 口徑7.4cm 足徑6.1cm

罐口微撇,短頸,圓腹,腹以下漸收,平底。底無(wú)釉。胎、釉潔白細(xì)膩。

邢窯是唐代著名的瓷窯,在河北省內(nèi)丘曾發(fā)現(xiàn)其窯址。創(chuàng)燒于初唐,流行于中唐,唐末五代時(shí)由于原料匱乏等原因而日漸衰落。唐人對(duì)邢窯多有記述,陸羽在《茶經(jīng)》中稱(chēng)其產(chǎn)品如雪似銀,李肇在《國(guó)史補(bǔ)》一書(shū)中稱(chēng):“內(nèi)丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下貴賤通用之。”說(shuō)明邢窯白瓷在當(dāng)時(shí)使用的極其廣泛。

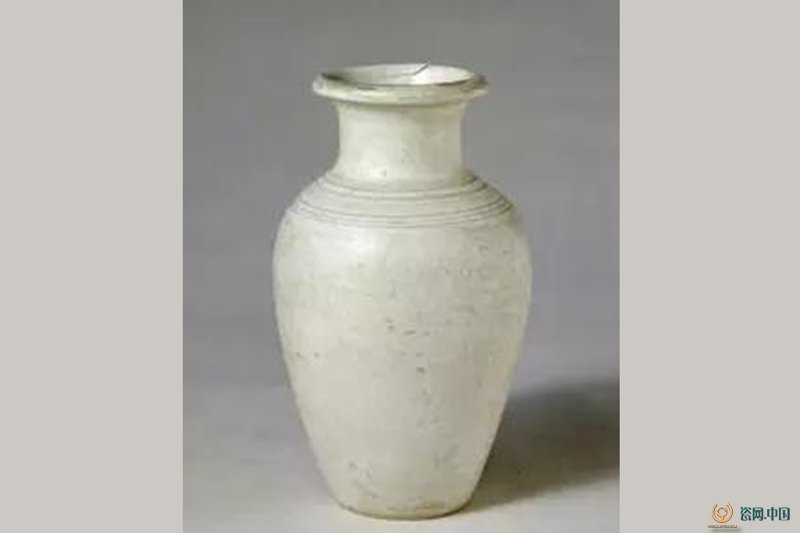

白釉瓶 高14.4cm 口徑6cm 足徑7.2cm

瓶口外撇,肩下漸收,底足平實(shí)。通體施白釉,釉色無(wú)雜質(zhì),瓶體除肩部刻劃兩組弦紋外,別無(wú)紋飾。

邢窯白瓷傳世品以盤(pán)、碗居多,瓶類(lèi)非常少見(jiàn)。此瓶器型雖小,釉面又無(wú)刻劃紋樣,但純凈潔白的釉色,端莊秀美的造型,仍能使人感受到大唐盛世雍容華貴的氣質(zhì),有極高的收藏價(jià)值。

邢窯白瓷以其實(shí)用的造型、潔白的釉面在唐代成為最受歡迎的瓷品種之一。唐朝人李肇《國(guó)史補(bǔ)》中就曾記載:“內(nèi)丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無(wú)貴賤,通用之。”不僅如此,邢窯白瓷與越窯青瓷都被作為地方名瓷向?qū)m廷進(jìn)貢,并成為最早的貿(mào)易用瓷運(yùn)往海外,受到各國(guó)人民的喜愛(ài)。

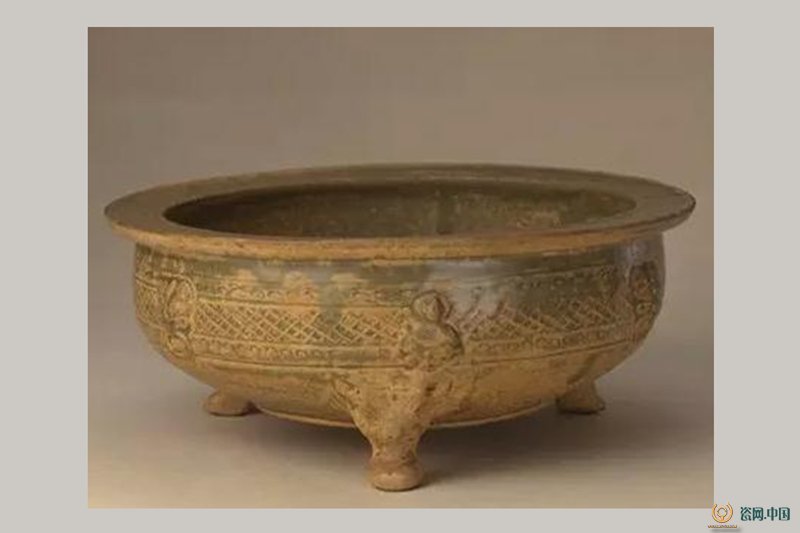

青釉印紋貼花洗 高9cm 口徑20.7cm 底徑15.7cm

洗折沿,鼓腹,平底,三獸足。器外壁模印網(wǎng)紋一周,上下戳印圓圈紋,網(wǎng)紋上又分六方模印貼塑6尊佛像。洗沿刻劃條形羽狀紋飾。洗內(nèi)底刻劃太陽(yáng)紋、水波紋和羽毛紋。此器內(nèi)外施青黃釉,釉面有侵蝕剝落的現(xiàn)象。

洗在當(dāng)時(shí)是主要的生活器皿之一。此洗屬南方青瓷越窯系,具西晉時(shí)期比較流行的造型,借鑒和吸收了青銅器的紋飾和造型,又以佛像作為裝飾,反映了當(dāng)時(shí)佛教已在中國(guó)得到廣泛的傳播。

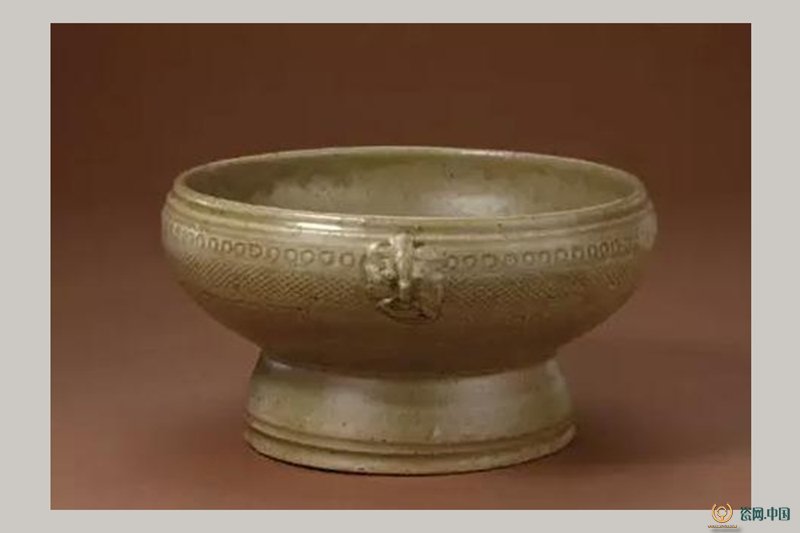

青釉印紋豆 高9.3cm 口徑16.8cm 足徑11.9cm

豆斂口,扁圓腹,高圈足。通體施青釉,足內(nèi)無(wú)釉。器外壁模印網(wǎng)格紋,上下分別戳印圈點(diǎn)紋一周,腹部?jī)蓚?cè)相對(duì)貼塑獸首銜環(huán)。

此器屬于南方青瓷越窯系,其釉色勻凈,造型端莊古樸,紋飾清晰、簡(jiǎn)略、自然,是早期青瓷的佳作。

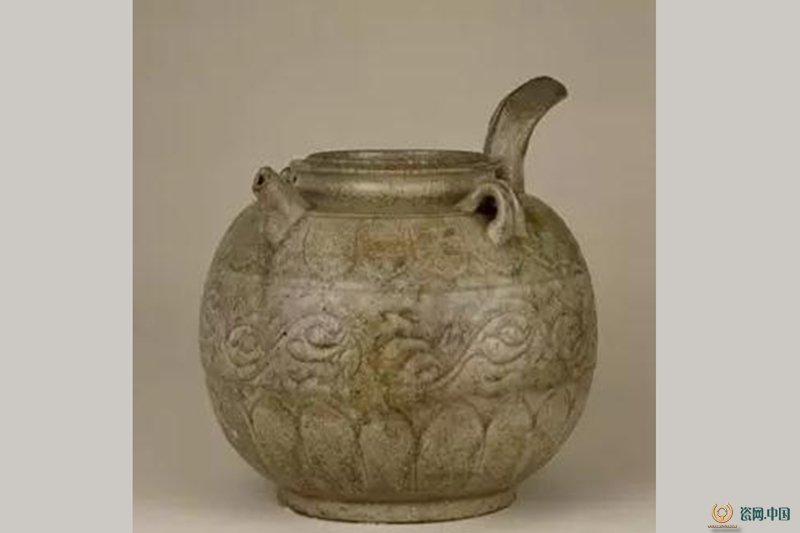

青釉刻花單柄壺 高21.3cm 口徑11cm 足徑12.4cm

壺口折沿,短頸,圓腹,平底。肩部?jī)蓚?cè)置對(duì)稱(chēng)雙條形系,另一側(cè)有管狀短流,與流相對(duì)的一側(cè)為一單柄,柄尖高起微向外卷。壺體飽滿、渾圓。胎體厚重,呈灰白色。內(nèi)外均施青釉,釉色青綠,釉厚處透明,玻璃質(zhì)感強(qiáng)。

此壺紋飾共有3組,肩部及腹下刻仰覆蓮瓣各一周,兩層蓮瓣間,刻忍冬紋,每層紋飾之間隔以弦紋。紋飾層次清晰,線條簡(jiǎn)潔、明快、流暢。

此壺的造型襲西晉時(shí)壺的式樣,并有較大改進(jìn),增強(qiáng)了裝飾效果,提高了實(shí)用價(jià)值,是研究壺形演變的重要文物,堪稱(chēng)南朝青瓷的代表作品。

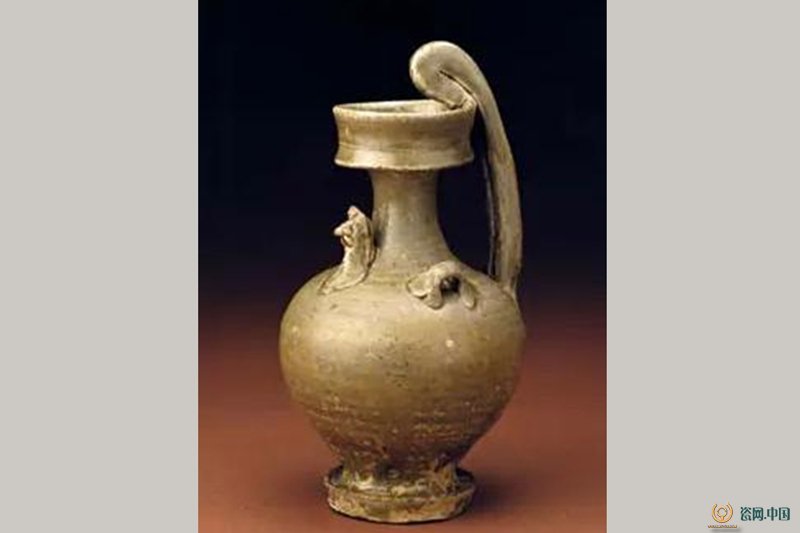

青釉雞頭壺 高24.4cm 口徑8.8cm 底徑10.7cm

壺洗口,長(zhǎng)頸,豐肩,直腹下斂,平底,底有支燒痕。肩部一側(cè)雕塑雞首流,相對(duì)一側(cè)為一弧柄,另外兩側(cè)各飾一橋形系。肩部刻弦紋兩周,并刻雙層覆蓮瓣紋。器通體施青釉,外壁施釉不到底,有垂釉現(xiàn)象,釉色青黃,有細(xì)小的開(kāi)片。

南朝時(shí)期的雞頭壺與兩晉時(shí)期相比造型變得高大,肩部由溜肩演變成為豐肩,直腹。南北朝時(shí)期北方制瓷業(yè)的興起受到了南方制瓷業(yè)一定的影響,以雞頭作流的壺在北方也開(kāi)始出現(xiàn)。這件以蓮花瓣紋作裝飾的雞頭壺表現(xiàn)出南北青瓷相融合的時(shí)代特征。

黃釉綠彩刻蓮瓣紋四系罐 高23.5cm 口徑7.7cm 足徑8.4cm

罐直口,溜肩,肩部有四弓形系,腹下漸收斂,假圈足,平底。口部及下腹部各刻弦紋一周,肩部刻弦紋數(shù)道,四系之下刻忍冬紋一周,腹部刻下垂蓮瓣紋。器身上半部施黃色透明釉,又在八個(gè)方向上各施一道綠彩,下部露胎。

此罐1958年出土于河南省濮陽(yáng)李云墓。李云為北齊車(chē)騎將軍。據(jù)出土墓志記載,該墓為李云夫婦合葬墓,葬于北齊后主武平七年(576年),由此可斷定該罐的下限年代。該墓出土的另一件黃釉綠彩罐,現(xiàn)存于河南博物院,造型及釉色與這件相同,唯四系是方形的,與之有別。

黃釉綠彩罐胎質(zhì)潔白,造型工整,釉色突破了單一色彩,更富裝飾性,為豐富多彩的唐三彩工藝開(kāi)創(chuàng)了先河。忍冬紋與蓮瓣紋組合,一般為佛教藝術(shù)裝飾題材,此罐有確切年代可考,其造型和紋飾對(duì)研究北齊時(shí)期的宗教觀念及藝術(shù)等均有重要意義。

青釉蓮花尊 高67cm 口徑19cm 足徑20cm

尊撇口,長(zhǎng)頸,鼓腹,高足外撇,肩、頸有6個(gè)條形系。通體紋飾達(dá)11層:頸部飾紋3層,自上而下為飛天、寶相花獸面及蟠龍,以凸弦紋間隔;腹部為器物裝飾的主要部分,由6層蓮瓣組合而成,上覆下仰,瓣尖向外卷起;脛部亦飾覆蓮瓣兩層,瓣尖亦外卷。器物通體施青綠釉,圈足內(nèi)深厚,素胎無(wú)釉。

此尊為1948年河北景縣封氏墓出土的四件蓮花尊之一。器型高大,氣魄雄偉,紋飾華縟精美,集貼、印、堆塑、刻劃、模印、浮雕等多種裝飾技法于一體。裝飾題材蓮花、團(tuán)花、飛天與佛教藝術(shù)題材吻合,反映了佛教藝術(shù)對(duì)北方陶瓷的影響。經(jīng)過(guò)化驗(yàn)分析,其胎、釉組成具有北方青瓷特點(diǎn),該尊為北方青瓷的杰出代表作。

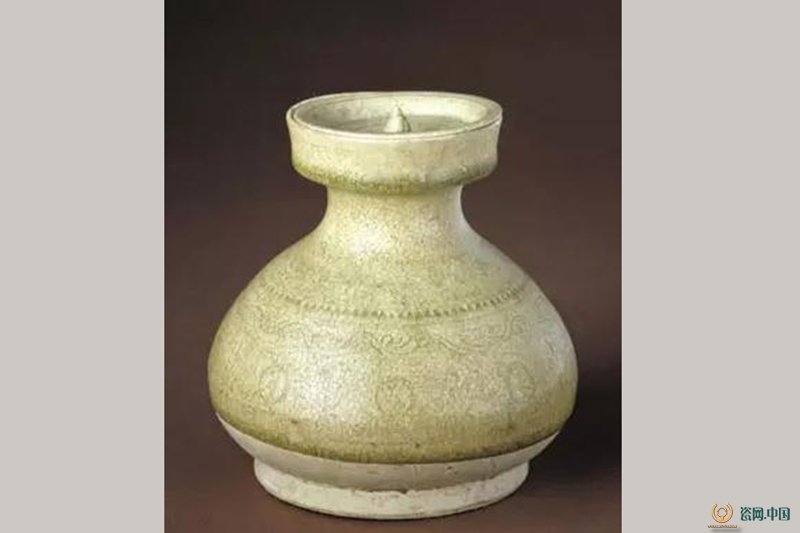

青釉印花帶蓋唾壺,通高14.2cm,口徑8.4cm,足徑10.6cm

壺盤(pán)口外撇,短頸,溜肩,半腹下垂,腹下略收,寬圈足。蓋臥槽,鈕如蠟扦狀。通身施淡青色玻璃質(zhì)透明釉,施釉不及底,近足處露灰白色胎骨。肩部暗刻三角紋邊飾一周,腹印團(tuán)花、樹(shù)葉及忍冬紋一周。

隋代青瓷繼承南北朝青瓷的優(yōu)良傳統(tǒng),釉色青綠而透明,釉面有細(xì)碎的片紋,玻璃質(zhì)感極強(qiáng)。此唾壺造型敦厚,青釉明亮,所用印花技法為戳印,花紋簡(jiǎn)潔淺顯而疏朗,具有鮮明的時(shí)代特征。

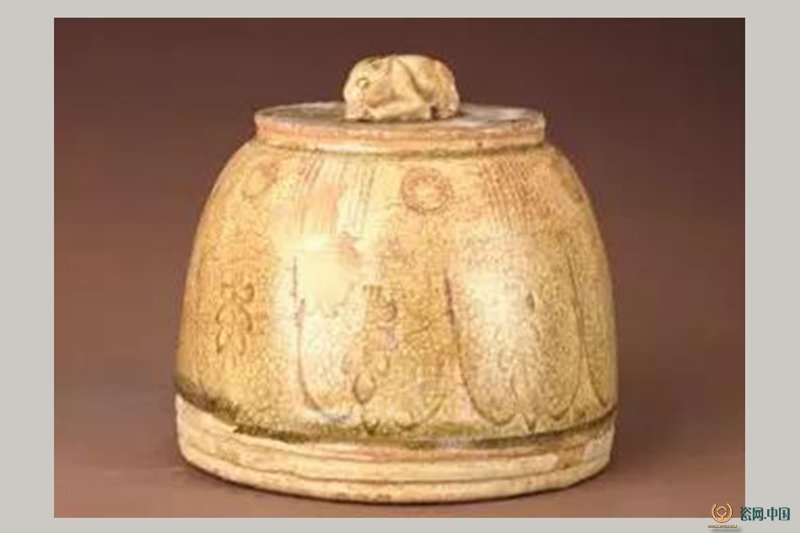

青釉兔鈕蓮瓣紋權(quán) 高12cm 底徑12.7cm

權(quán)平底,底心有一圓孔,中空,頂部飾一兔鈕。器身薄施一層青釉,釉色泛黃,施釉不到底。外壁模印蓮瓣紋一周,上為6組團(tuán)花,間以條紋。

此權(quán)造型端莊,兔形鈕栩栩如生,釉面玻璃質(zhì)感強(qiáng),開(kāi)細(xì)碎片紋,模印之紋飾清晰,布局規(guī)整,線條流暢,富于藝術(shù)美感。此權(quán)為隋代青瓷器的典型之作。

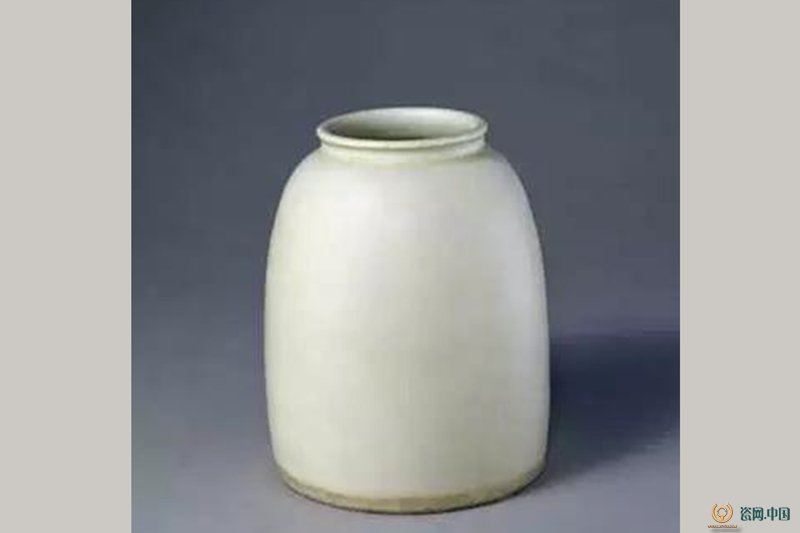

白釉罐 高19.2cm 口徑9.7cm 足徑15.2cm

罐唇口,無(wú)頸,溜肩,肩下垂直至足,平底無(wú)釉。胎骨呈白色,較為厚重。內(nèi)外施白釉,外壁近足處釉不及底。釉薄而勻凈,純白無(wú)瑕,布滿細(xì)碎開(kāi)片。罐體造型飽滿端莊,優(yōu)雅而古樸。

隋代,白釉瓷器在繼承北朝工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上,又有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。從隋大業(yè)四年(608年)李靜訓(xùn)墓出土的一批白釉瓷器看,較之北齊范粹墓出土的白瓷,釉質(zhì)已有較大提高,全不見(jiàn)早期白瓷白中閃黃或閃青的痕跡,是代表隋代白瓷發(fā)展面貌的珍貴資料。

青釉劃花蓮瓣紋四系盤(pán)口瓶 隋 高43cm 口徑15cm 足徑13.5cm

瓶盤(pán)口,長(zhǎng)頸,溜肩,肩部置四個(gè)由雙股泥條制成的豎系,鼓腹,腹以下漸斂,近底處外撇。通體施青綠色釉,釉僅及腹下部,釉下施有潔白的化妝土,釉面開(kāi)有片紋。釉下紋飾為劃花和印花,頸、肩部均戳印圓圈紋,肩部有兩道劃花紋飾,上為覆蓮瓣紋,下為忍冬紋,腹部三道劃花紋飾,上下均為覆蓮瓣紋,中為忍冬紋,每層紋飾間均以弦紋相隔。由于考古工作者在安徽淮南窯遺址曾發(fā)現(xiàn)這種四系盤(pán)口瓶標(biāo)本,在安徽地區(qū)隋代墓葬中也曾出土這類(lèi)四系盤(pán)口瓶,由此推斷,這件四系盤(pán)口瓶應(yīng)為安徽淮南窯制品。

淮南窯黃釉高足盤(pán) 隋 高12.5cm 口徑27.5cm 足徑14.5cm

此盤(pán)直口微外撇,盤(pán)心坦平,有印花裝飾,并有五個(gè)支釘痕,下承以空心喇叭狀高足。通體內(nèi)外施黃釉,但外壁僅施半截釉。

高足盤(pán)是南北方瓷窯普遍燒制的器形。從考古資料看,高足盤(pán)最早見(jiàn)于北朝,北齊天統(tǒng)三年(567年)的墓葬中即出土有青釉高足盤(pán)。隋代這種器物比較流行,在隋代的繪畫(huà)、壁畫(huà)上都可見(jiàn)到。目前發(fā)現(xiàn)隋代燒制高足盤(pán)的瓷窯有河北的賈壁窯,河南的安陽(yáng)窯、鞏義窯,安徽的淮南窯,湖南的湘陰窯,四川的邛窯等。主要燒制青釉高足盤(pán),釉色淡青而透明,有些可見(jiàn)胎上的黑點(diǎn)雜質(zhì)。河南的鞏義窯在唐代還燒制三彩高足盤(pán)。

此件高足盤(pán)釉色偏黃,從其胎釉特征看,應(yīng)屬安徽淮南窯制品。