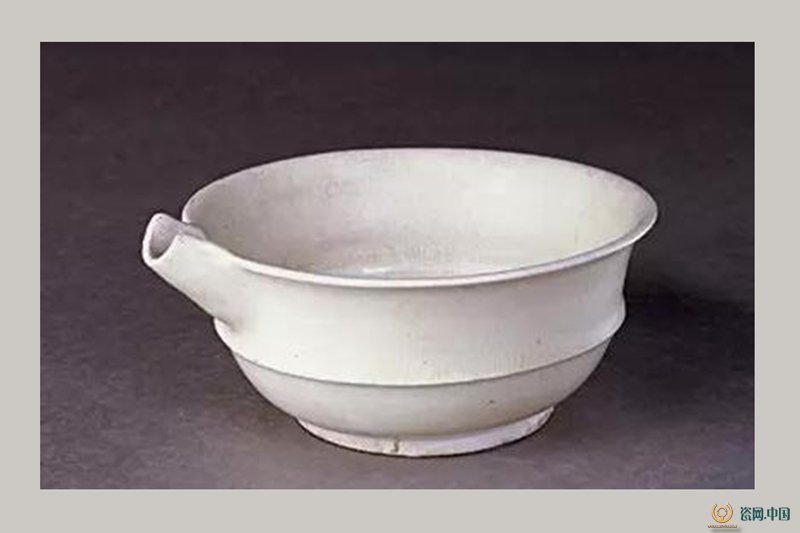

鞏義窯白釉弦紋匜 唐 高8.5cm 口徑19.3cm

匜撇口,折腰,腹部凸起弦紋一道,平底。口邊一側出槽形短流。胎體潔白。里外均施透明釉,釉層顯現細碎開片。

弦紋碗、弦紋匜是河南鞏義窯常見的器形,造型仿唐代金銀器,除白釉外,還有藍釉品種。

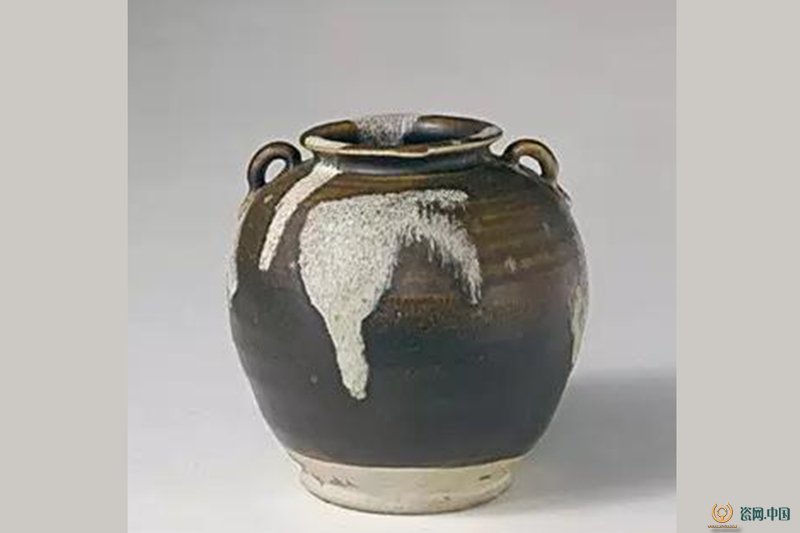

郟縣窯黑釉月白斑雙系罐 唐 高17cm 口徑9.7cm 足徑10.3cm

此罐口部外撇,短頸,圓腹,平底。肩部對稱置半環形系。罐身施黑褐釉至近足部,上飾月白色斑塊。此為唐代著名的花瓷罐。

在唐代花瓷中以罐最為常見,有高體的、矮體的、口大的、口小的,造型變化豐富。底釉有黑釉、醬釉、天藍釉等。釉上所飾斑紋有月白、天藍、灰黑等色,有的兩種顏色互相交融流淌。一般來說,深色釉上飾淺色斑紋,而淺色釉上飾深色斑紋,斑紋或任意潑灑,或自然流淌,釉在高溫燒制過程中變化莫測,呈現出色彩斑斕的裝飾效果。

郟縣窯黑釉藍斑三足盤 唐 高2.9cm 口徑15cm 足徑10.2cm

盤敞口,盤心坦平,下承以三足。通體內外施釉,黑色釉地上呈現藍、白交融的花斑。外底中心無釉。

窯變釉產品在唐代被稱作“花瓷”。燒制時一般是在黑色或醬色等深色釉上潑灑大塊藍、月白、灰白色斑紋。在高溫燒制過程中,不同色釉流動并互相浸潤,呈現出窯變的藝術效果。對古瓷遺址的調查和發掘表明,唐代燒花瓷的瓷窯有河南魯山、郟縣、內鄉、禹縣、登封窯,山西交城窯,陜西銅川窯等。器物造型有罐、執壺、花口瓶、三足盤、缽、葫蘆瓶、腰鼓等,其中以執壺和罐最為多見,三足盤較為罕見。將此件三足盤與窯址出土的標本相互印證可以發現,此盤屬于河南郟縣窯產品。

花瓷以其斑駁陸離的藝術效果迎合了唐人所追求的粗獷豪放的審美趣味,唐代以后即停止燒造,至北宋時期河南禹縣窯又創燒了一種銅紅窯變釉,但與唐代花瓷不甚相干。

黑釉藍斑壺 高15.6cm 口徑7.5cm 底徑8.6cm

壺撇口,短頸,橢圓形腹,平底,肩部一面為流,相對一面為雙帶形曲柄,另兩面各有一系。通體施黑色釉,里滿釉,外部施釉不到底。口、肩等部位施灰藍色斑紋為飾。

此壺造型為唐代典型器,其豐碩的壺體顯示出大唐盛世的風韻。釉面色調黑白分明,以大塊色斑點綴器物,質樸而凝重。此件花釉壺應為唐代河南魯山窯的產品,因為相同類型的瓷器殘片標本在魯山窯窯址中有發現。

花瓷腰鼓,長58.9cm,鼓徑22.2cm

腰鼓廣口,纖腰,鼓身凸起弦紋七道。通體以花釉為飾,在漆黑勻凈的釉面上,潑灑出塊塊藍白色斑點,宛如黑色閃緞上的彩飾,優美典雅。

腰鼓是由西域傳入中原,歷經兩晉、南北朝、隋唐,不僅被吸收進唐樂,且又以陶瓷燒制鼓腔,別具特色。河南省的禹縣、郟縣、魯山窯等在唐代均產花釉瓷,而以魯山窯腰鼓最為有名。70年代,故宮博物院與河南省博物館的文物工作人員根據唐代人南卓《羯鼓錄》中有關“不是青州石末,即是魯山花瓷”的記載,再次調查魯山窯址,發現了黑釉斑點腰鼓殘片,其特征與傳世腰鼓完全一致。從而證實了這件黑釉花瓷腰鼓確系河南省魯山窯制品。

此鼓造型碩大規整,線條柔和,紋飾奔放,通體漆黑明亮的黑釉與變幻多姿的月白色釉相襯托,構成了一幅絢麗多彩的畫面,如云霞飄渺,似水墨渾融,裝飾效果極強,是唐代瓷器的傳世精品。