壽州窯,始燒于隋代,盛于唐,終于唐晚期。在隋代時主要燒青瓷產品,有小口碟、四系瓶、高足盤等。唐代主要燒黃釉瓷和少量黑釉瓷,產品有碗、盤、杯、盞、缽、枕、注子、玩具等。余家溝遺址出土物以碗為多,此外有注子和枕,器物多平底,注子有多角形短流,枕為小長方形,都具有典型唐代風格;釉多黃色,與唐代陸羽《茶經》:“壽州瓷黃、茶色紫”的特征吻合。

壽州窯,在今安徽省準南市,唐代屬壽州,故名壽州窯,創燒于南朝陳,停燒于唐末,前后燒造約400余年。器型主要有壺罐、碗、枕、注子、盂、玩具及建筑材料等。興盛于隋唐,以首創黃釉瓷而著稱于世,名列唐朝各大窯口第五,存世350年,失傳1200年。

壽州窯是唐代七大瓷窯之一,陸羽《茶經》記載“(壽州)瓷黃色紫 ”,將壽州窯列為第五位。壽州窯以中原文化為主,兼含南北方文化,并具有地方特色。

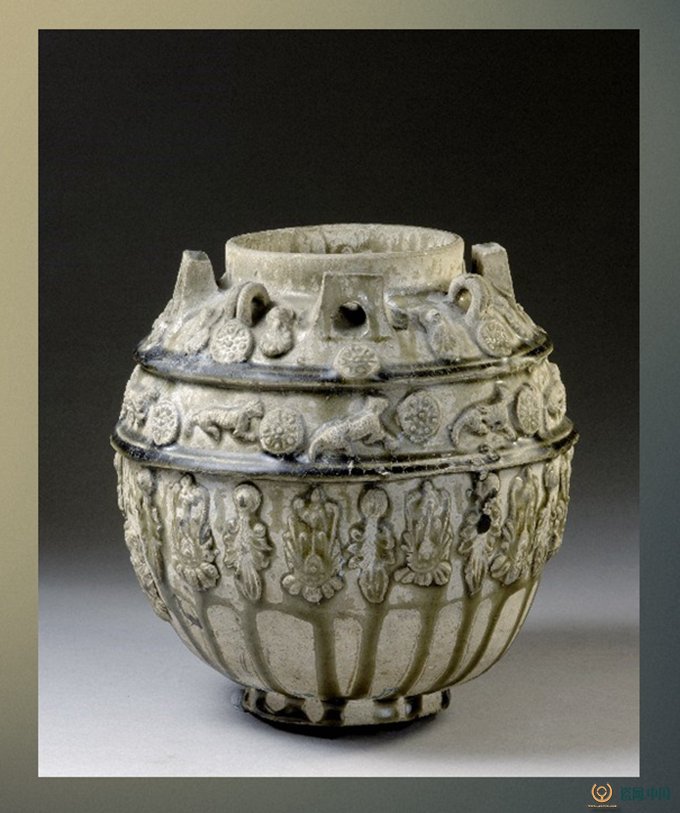

南朝壽州窯青瓷貼花罐,高22.5厘米、口徑11.1厘米,底徑9.5厘米,1982年壽縣出土,現藏安徽省博物館。

直口,鼓腹,平底,肩置八系。器胎為灰白色,胎體厚重,釉淡青泛黃,積釉處呈青褐色,器內滿釉。器外施釉不及底、罐下部有流釉形成的臘淚痕,釉玻璃質感強,且有細小開片,通體用兩道凸弦紋相隔,形成三層圖案,第一組肩部飾八只蓮蓬和八個朵花紋交錯排列圍貼一周,中間一圈為十只奔跑狀的幼虎和十個蓮蓬相交排放,最下層是菩提等植物紋樣。裝飾上除用了一些堆雕和粘貼等技法外,主要采用模印貼花,即先用模子制出花紋,再用漿水堆貼在未上釉的器胎上,成型后的瓷器具有很強的立體感,猶如浮雕作品,使整件器物造型更顯粗獷、莊重,這種裝飾與造型合為一體,各自發揮其效果與特長,體現了六朝青瓷的杰出成就。

安徽壽州窯窯址

佛教在漢代開始傳入我國,佛教藝術也就隨之而來,在三國、兩晉的瓷器裝飾上已有所表現。六朝以來,我國青瓷從造型到裝飾花紋方面受佛教影響更大,從這件壽州窯六朝青瓷罐上裝飾的蓮蓬、菩提等植物花紋中可略見一斑,從而創造了不同于前代的新風格。

我國是瓷器的發明國,早在商周時期就出現了原始青瓷,但真正造型多樣、裝飾豐富的成熟青瓷要到魏晉南北朝時期才出現。此時生產的青瓷,無論是從胎釉原料的選用、成型、施釉方法、窯爐結構和裝燒技術方面都有了明顯提高,是青瓷生產上的一個飛躍。因此,它是我國瓷器發展過程中的一個重要階段。而這件美觀實用的壽州窯瓷器,更是六朝青瓷中的佼佼者。