國(guó)立故宮博物院2006年出版《大觀—北宋汝窯特展》一書,“大觀—北宋汝窯特展”是臺(tái)北故宮為慶祝國(guó)立故宮博物院建院八十周年所推出的展覽,本書不僅收錄了臺(tái)北故宮館藏的全部汝窯,而且還有余佩瑾等專家對(duì)每件作品的詳細(xì)解讀,可謂是汝窯的典藏資料!

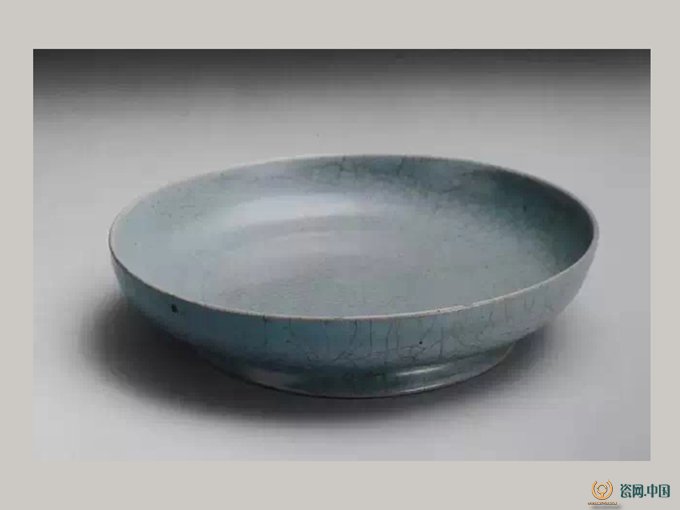

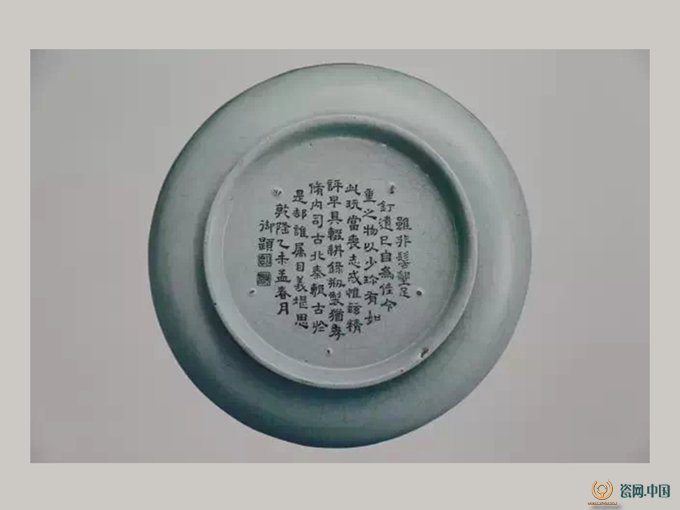

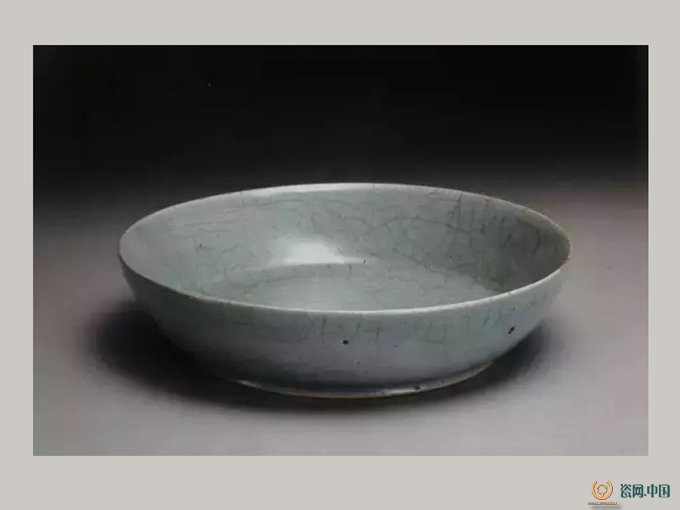

北宋汝窯青瓷盤(兩件)

北宋汝窯青瓷盤(其一)高3.8厘米 口徑15.8厘米 足徑15.7厘米 故瓷017854

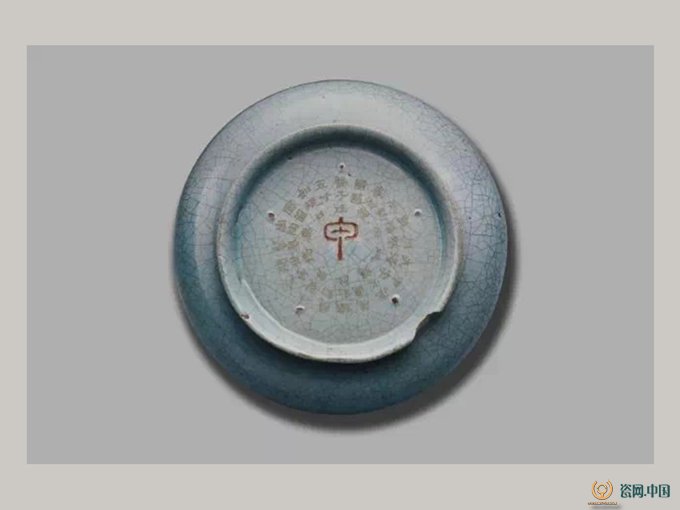

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1772):“盤子徑五寸,如規(guī)口面圓,出陶無髻墾,閱世獨(dú)完全,冰裂紋隱約,鐵定跡局連,底心鐫甲字,先得此同然。”乾隆壬辰新春御題。鈐印二:“太?”“古香”。

北宋汝窯青瓷盤(其二)高3.2—3.7厘米 口徑14.9厘米 足徑10.8厘米 故瓷018182 底刻“甲”字款

故瓷17854和故瓷18182兩件作品尺寸相仿,底部皆留存支燒痕,底部并且都刻篆書“甲”字。但造型上,故瓷18182的弧形圓壁自底足順著口沿向外斜直而上,平形底,圈足微外撇,形成具有金銀器風(fēng)格“捲足”。相較于前者,故瓷17854的弧形圓壁則自底足往上時(shí)先向外,至口沿再略向內(nèi)收縮,相形之下,圓壁的側(cè)面形成一個(gè)彎弧的造型。但同樣是平形底,具金銀器底足的特征。與此二件相似的組群亦見于北京故宮博物院的收藏,以及河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的出土品種。

兩件盤子中,故瓷18182的底部?jī)H出現(xiàn)“甲”字記號(hào),而故瓷17854則環(huán)繞著“甲”字周圓,又題刻乾隆三十七年(1772)的御題。至于,“甲”字刻題于何時(shí),代表的含意是什么?從故瓷17854和故瓷17850兩件作品底部刻題的御制詩中,至少可以掌握兩點(diǎn)訊息。首先從清高宗乾隆皇帝分別針對(duì)兩件作品的“甲”字款,而說出“底心鐫甲字,先得此同然”和“甲字明鐫器底心”的想法,得知“甲”字極可能刻題于清高宗收藏他們之前,而且皇帝看到刻有“甲”字款的作品或不只一件而已。

對(duì)清高宗乾隆皇帝而言,“甲”字讓他聯(lián)想到《周立•考工記》中形容物有瑕疵的”薛暴”和”髻墾”。所謂”薛暴”是指釉面的傷缺,而”髻墾”是指胎骨的缺陷。乾隆三十七年(1772),皇帝接觸到”北宋汝窯青瓷盤”(故瓷17854)時(shí),深為一種”出陶無髻墾”的完美器型所吸引。至乾隆五十四年(1789)面對(duì)“北宋汝窯青瓷圓洗”(故瓷17850),雖然“撫之薛暴手中侵”,然而一與當(dāng)時(shí)的新制品比較,立刻油然而生連古代文物都會(huì)出現(xiàn)瑕疵更何況是今時(shí)制品的感嘆,從中體現(xiàn)乾隆皇帝以古為貴的鑒賞觀。

此點(diǎn)若對(duì)照器底刻有“丙”字款和御制詩的“北宋汝窯青瓷碟”(故瓷17698),從御制詩中透露出來“古丙科為今甲第”(1774),而能進(jìn)一步獲得印證。再者,“甲”字對(duì)清高宗乾隆皇帝而言,仿佛是一種鑒賞的等第,他并且將之運(yùn)用至文物分級(jí)概念中,讓出現(xiàn)在文物上的“甲”“乙”“丙”字記號(hào),同時(shí)也題刻在為文物所配置的木座上。

對(duì)照清雍正四年(1729)《造辦處各作成做活計(jì)清檔》的記載:“太監(jiān)劉希文、王太平交來洋漆箱一件,汝窯器皿二十九件(寶三十一件),計(jì)開:三足圓筆洗一件、奉華字圓筆洗一件、無足圓筆洗一件、有足有號(hào)圓筆洗八件、丙子圓筆洗二件、無字圓筆洗二件、坤寧字圓筆洗一件、無字圓筆洗一件、有足無字圓筆洗二件、有足無字圓筆洗一件、坤寧字大圓筆洗一件、丙字圓筆洗二件、有足無字圓筆洗一件、有足無字盤式大圓筆洗三件、無冰裂紋圓筆洗一件、甕口有足筆洗一件,傳旨著各配做鑲棕竹邊糊錦匣盛洋漆箱內(nèi),……”

亦從中得知除“甲”“乙”“丙”字之外,十八世紀(jì)的清宮亦流傳包含“奉華”和“坤寧”等刻銘在內(nèi)的汝窯瓷器。故瓷17854曾是“中國(guó)藝術(shù)展覽會(huì)”的展品之一,于1935年前往英國(guó)倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出(展期為1935年11月28日至1936年3月7日)(余佩瑾)

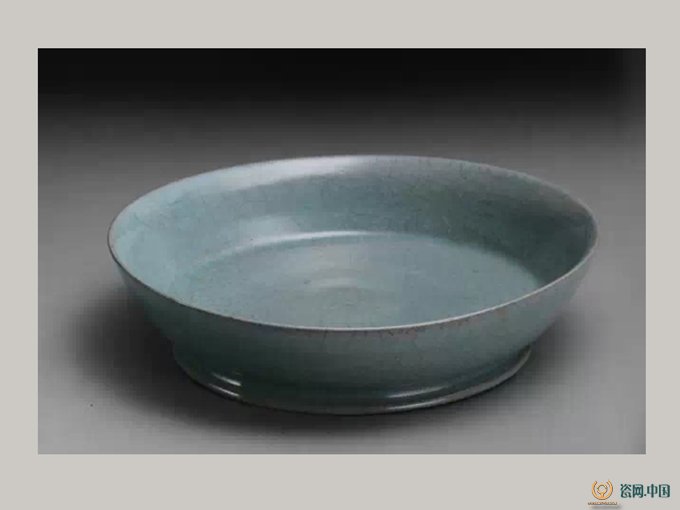

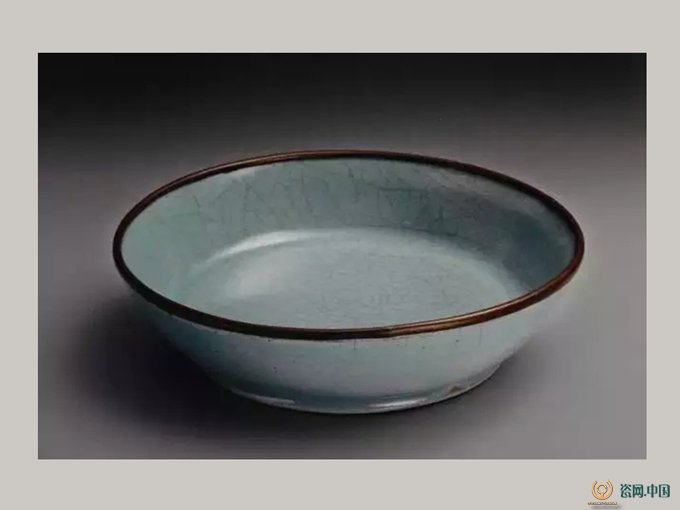

北宋汝窯青瓷盤(兩件)

北宋汝窯青瓷盤(其一) 高3.8厘米 口徑18.4厘米 足徑12.7厘米 故瓷013962

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1775):“雖非髻墾足釘遺,已自為佳今重之,物以少珍有如此,玩當(dāng)喪志戒惟茲,精評(píng)早具輟耕錄,剏制猶存修內(nèi)司,古北秦甎古于是,卻誰屬目義堪思。”乾隆乙未孟春御題。鈐印二:“比德”“朗潤(rùn)”。

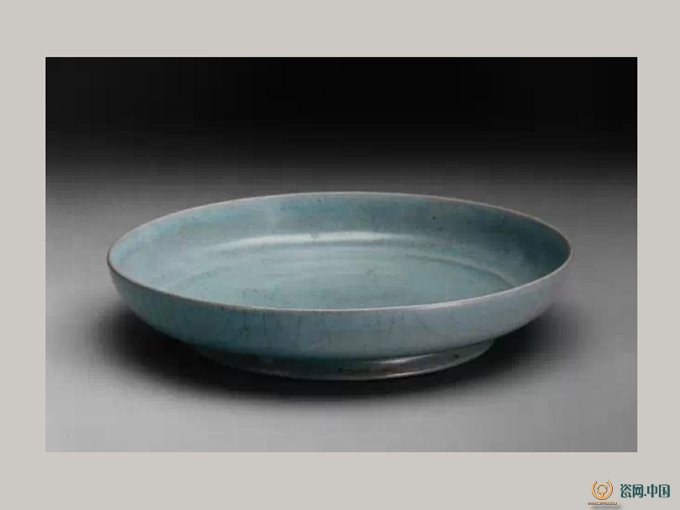

北宋汝窯青瓷盤(其二) 高4.4厘米 口徑21.4厘米 足徑15.5-15.7厘米 故瓷017855

底款清高宗乾隆皇帝御制詩(1778):“周尺將盈尺,宋瓷方是瓷,晨星真可貴,劫火未曾虧,薛暴寧須議,完全已足奇,穆然陳綈幾,獨(dú)切水圓思。”乾隆戊戌仲夏御題。鈐引二:“會(huì)心不遠(yuǎn)”“德充符”。

故瓷13962和故瓷17855兩件作品尺寸相仿,造型類似,底部皆留存五枚細(xì)小若芝麻的支燒痕,同時(shí)也分別題刻清高宗乾隆皇帝的御制詩,依據(jù)詩末落款,故瓷13962的詩題年代為清高宗乾隆四十年(1775),而題詠故瓷17855的年代則為清高宗乾隆四十三年(1778)。在御制詩中,清高宗乾隆皇帝分別以“宋瓷”和“修內(nèi)思”,來說明他對(duì)兩件作品的年代和窯口的判斷。令人感到不解的是,面對(duì)兩件形制大略相同的作品,何以清高宗僅針對(duì)其中一件作品(故瓷13962),點(diǎn)出其為南宋官窯,而另外一件則以“宋瓷”帶過。其間的差別,是皇帝為表現(xiàn)豐富的學(xué)養(yǎng)所致,還是他根本無法分辨兩件作品的窯口。但,無論如何,這兩件作品畢竟是北宋汝窯,而非南宋官窯。從中顯示十八世紀(jì)清宮對(duì)汝窯的辨識(shí),似乎尚停留在一個(gè)摸索的階段中。

相似的標(biāo)本,曾出土于河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址中。比對(duì)發(fā)掘報(bào)告,應(yīng)該正是窯址出土的D形盤,一類的文物。

北宋汝窯是否為北宋官窯?過去曾有學(xué)者以為汝窯瓷器因質(zhì)地精致、釉色獨(dú)特,且曾產(chǎn)燒供北宋宮廷使用,遂以為汝窯即為北宋官窯。然而,近年來隨著考古發(fā)掘不斷進(jìn)展,特別是張公巷窯青瓷標(biāo)本的出土,無論在釉色和釉質(zhì)上皆勻潤(rùn)騰達(dá)過寶豐縣清涼寺汝窯窯址的出土品,和傳世汝窯相比亦毫無遜色。因此讓學(xué)界逐漸修正原來的觀點(diǎn),而以為張公巷窯出土的青瓷標(biāo)本,既有可能是介于北宋汝窯和南宋官窯之間,并且足以呼應(yīng)徐兢《宣和奉使高麗圓徑》中的說法,表現(xiàn)出“汝州新窯器”的北宋官窯。

故瓷17855曾是”中國(guó)藝術(shù)展覽會(huì)”的展品之一,于1935年前往英國(guó)倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。(余佩瑾)

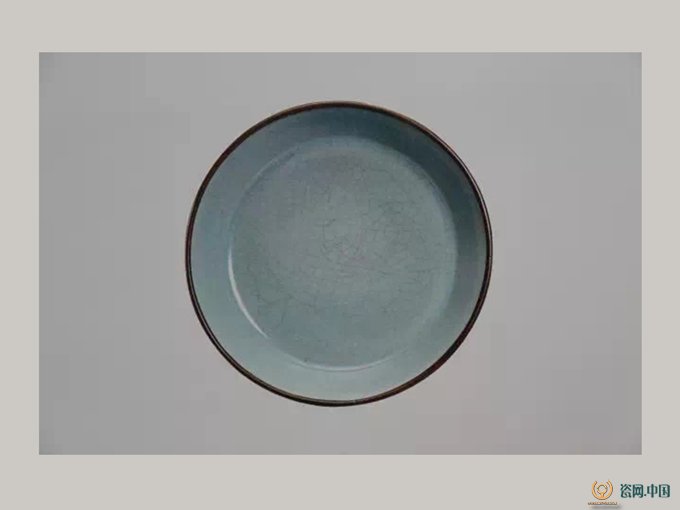

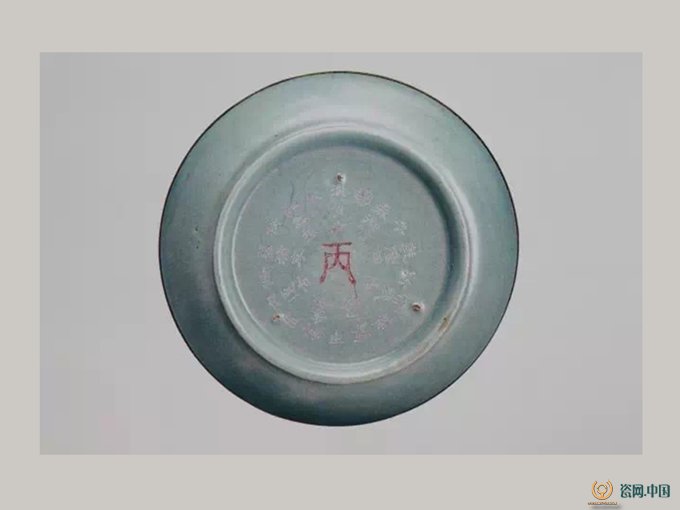

北宋汝窯青瓷碟 高3.3厘米 口徑12.9-13.1厘米 足徑8.9厘米 故瓷017698

底刻清高宗乾隆御制瓷詩(1774):“淡青冰裂細(xì)紋披,秘器猶存修內(nèi)遺。古丙科為今甲第,人才嘆爾或如斯。”乾隆甲午春御題。鈐引一:“雙龍乾卦印”,底心陰刻篆書“丙”字款。

此件作品侈圓口,平底,圈足底沿微外捲,乃仿金銀器造型的器皿。外底有支釘痕三枚,露香灰色胎,底及器身有多處縮釉,器內(nèi)側(cè)以手撫之有起伏不平感,釉薄處露淡粉紅光。口沿有舊傷,并以銅扣來保護(hù)。此類院藏汝窯器共九件,大者稱為盤和洗,小者稱為碟,整體作風(fēng)莊重典雅,亦為最常見的傳世汝窯器型。

器底底心刻篆書款“丙”字款,圓繞著“丙”字有乾隆御制七言律詩一首,其中“淡青冰裂細(xì)紋披”為乾隆對(duì)此件汝窯碟釉表的觀察,而“古丙科為今甲第”等級(jí)的改變,為乾隆根據(jù)器底底心的原刻“丙”字款有感而發(fā)的評(píng)論,雖然我們并不知乾隆將此器的等級(jí)由原來的丙等提升為甲等的依據(jù)為何。

乾隆時(shí)期有因襲宋代的舊制以天干甲乙來記錄古器物等級(jí)的作風(fēng)。當(dāng)閱讀“北宋汝窯青瓷碟”,似乎可認(rèn)為此器中心的“丙”字為乾隆朝之前的刻款。在此如果將其與乾隆皇帝御制詩中的“丙”字款相較,其風(fēng)格多有雷同之處。

此件作品曾是“中國(guó)藝術(shù)展覽會(huì)”的展品之一,于1935年前往英國(guó)倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。(陳玉秀)

北宋汝窯青瓷圓洗 高3.2厘米 口徑13.1厘米 足徑9厘米 故瓷008284

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1786):“祗以光芒嫌定州,官窯秘器作珍留,獨(dú)緣世遠(yuǎn)稱稀見,髻墾仍多入世求。”乾隆丙午清和月御題。鈐印二:“比德”“朗潤(rùn)”。

此件作品器底留存三枚支燒痕,底足外撇具金銀器捲足的特征。相似的標(biāo)本,亦見于河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發(fā)掘。相同的器型則散見于世界各公私立博物館的收藏中。國(guó)立故宮博物院同時(shí)也收藏形制相同,但尺寸較大者。從中或能因此觀察出北宋汝窯的產(chǎn)制,在形式上似乎存在某種規(guī)格化的特征。也暗示官方瓷器的生產(chǎn),背后可能存在的規(guī)模與制度。

在韓國(guó)高麗青瓷的作品組群中,同時(shí)也存在與此件作品相仿的器型,透露出十二世紀(jì)韓國(guó)高麗與中國(guó)北宋窯業(yè)互為交流的情形。尤其是兩個(gè)窯口在器型、釉色和燒制方式的相似,在在顯示東亞窯業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域之間彼此互動(dòng)、影響的關(guān)系。

北宋汝窯和高麗青瓷的關(guān)系,也記載在1124年由徐兢所著的《宣和奉使高麗圖經(jīng)》一書中。1123年,以“人船禮物官”身分,隨團(tuán)出使韓國(guó)高麗的徐兢,回國(guó)之后將他在高麗所見所聞集結(jié)成《宣和奉使高麗圖經(jīng)》。書中指出“翡色香爐”正是他在高麗王宮中所見到最為“精絕”之物。而其他的青瓷多數(shù)相似于“越州古秘色”和“汝州新窯器”,一語道出北宋窯業(yè)和高麗青瓷的交流。

釉色上,此件作品和故瓷9827極為相似,然而清高宗乾隆皇帝卻在底部題刻的御制詩中,將之視為兩個(gè)不同窯口的產(chǎn)品。他以為故瓷8284是官窯,而故瓷9827卻是北宋汝窯。(余佩瑾)

北宋汝窯青瓷無紋水仙盆 高6.7厘米 口徑16.4厘米 口橫23厘米 底縱12.9厘米 底橫19.3厘米 故瓷017851

底款清高宗乾隆皇帝御制詩:“官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識(shí)豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識(shí)黃碁正不如。”

國(guó)立故宮博物院典藏五件水仙盆,其中一件疑為清朝仿品,故不在此次展出之列。其余四件作品皆為北宋汝窯。今因展覽所需,將之拆成兩個(gè)展區(qū)陳列,其中三件置于第一單元中,一件置于第四單元以與出土的支燒墊圈相對(duì)照。

三件水仙盆中,故瓷17851器表釉色均潤(rùn),通體無紋,堪稱傳世僅有。對(duì)照文獻(xiàn)記載,無紋水仙盆釉質(zhì)足以呼應(yīng)明代鑒賞家曹昭在《格古要論》中以為:“汝窯有蟹爪紋者真,無紋者尤好”的評(píng)鑒。然而1935年,當(dāng)中國(guó)藝術(shù)國(guó)際展覽會(huì)在倫敦舉辦時(shí),策展人之一的大衛(wèi)德爵士曾因此無紋水仙盆過于完好,而轉(zhuǎn)引《江西通志》中唐英《陶務(wù)序略紀(jì)事碑記》的記載,提出該件作品或是清雍正時(shí)期仿品的看法。

關(guān)于此,清宮《活計(jì)清檔》的記載中,倒是出現(xiàn)一件“無冰裂紋圓筆洗”的汝窯,同樣的,2000年的地下考古發(fā)掘報(bào)告中,也記載窯址出土一些釉表沒有開片紋路的標(biāo)本和殘件,而且器型相當(dāng)多樣,涵蓋盤、瓶、洗、盞托、器蓋等各種樣式。在此之下,不由得令人以為汝窯器表出現(xiàn)無紋,或不盡如想像中的特別,無紋或是產(chǎn)燒過程中不易出現(xiàn)的品類,卻也不是不可能存在。