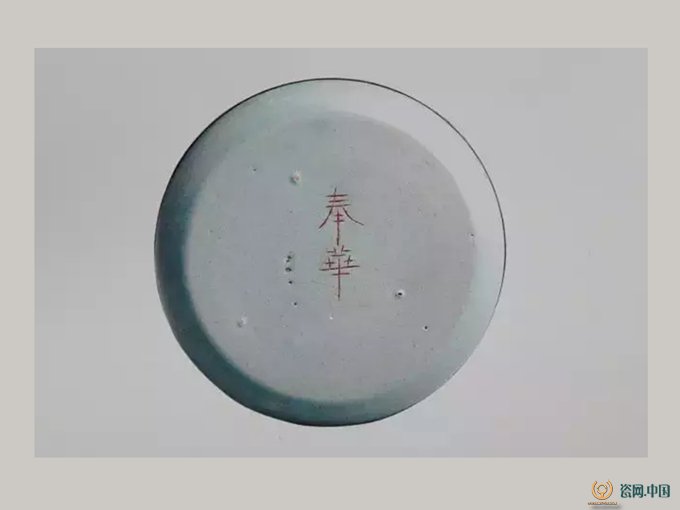

清雍正七年(1729)內務府《活計清檔》的記錄中,亦包含一件“奉華字圓筆洗”。由此看來,帶“奉華”刻銘的圓洗,至少在十八世紀初已出現于清宮,只是僅憑文字記載,無法斷言檔案所錄者,即為國立故宮博物院典藏的“汝窯青瓷奉華碟”。

值得注意的是,本院典藏之三件“奉華”款瓷器,從字體刻畫書風的差異上來研判,或刻制于不同時期。如前文所述“北宋汝窯青瓷奉華碟”之“奉華”刻銘在雍正時期之前已出現。而“北宋汝窯青瓷奉華紙槌瓶”底部之“奉華”銘,一直以來皆被視為后刻于清朝。特別是若對照清高宗于“詠汝窯瓶”詩注中所言:“此瓶釉色制法與盤無異,亦刻奉華二字”(1779),而讓人以為奉華銘的刻制或有意避開清高宗的御制詩,泄漏其題刻或與乾隆皇帝有關。有趣的是,與此相似的銘刻,亦見于英國倫敦大學大衛德基金會收藏之哥釉碗的底部。(余佩瑾)

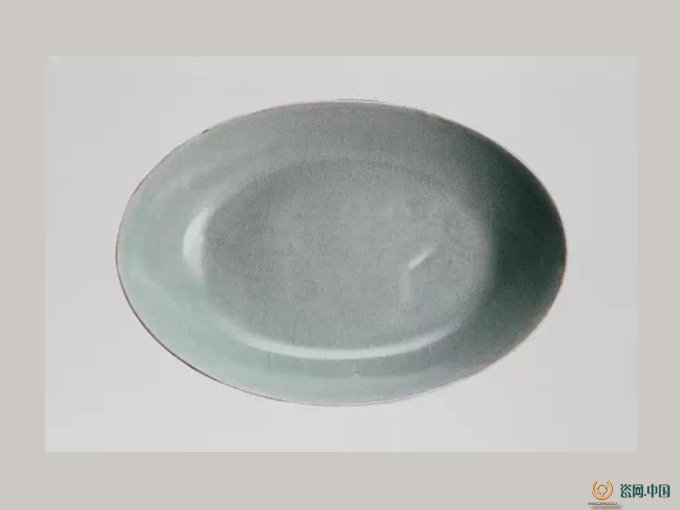

北宋汝窯青瓷盤 高3.9厘米 口徑14.8厘米 足徑11厘米 故瓷017850

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1789):“甲字明鐫器底心,撫之薛暴手中侵,笑似假借為說項,古已有然何況今。”乾隆巳酉御題。鈐印“古香”。中心刻篆書“甲”字。

此件作品底部留存支燒痕,底心題刻篆書“甲”字。它曾是“中國藝術展覽會”(Thelnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術學院展出。造型和故瓷17854雷同。盤子的弧形圓壁自底足順著口沿斜直而上。平形底,圈足微外撇,形成具有金銀器風格的“捲足”。相似的作品組群亦見于北京故宮博物院的典藏,以及河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發掘中。

環繞著“甲”周圓,題刻乾隆五十四年(1789)的御題。 從“甲字明鐫器底心”,以及對照故瓷17854底部“底心鐫甲字,先得此同然”的描述,得知此“甲”字極可能刻題于乾隆之前,而且皇帝所看到刻有“甲”字款的作品或不只一件。除了御制詩之外,伴隨此件作品傳世至今的木座,底部刻有“安儀周家收藏”的款識,透露此件作品進入清宮收藏之前,曾經是清初大收藏家安岐手中之物。

至于,“甲”字的含義為何?對清高宗乾隆皇帝而言,“甲”字讓他聯想到《周禮·考工記》中形容物有瑕疵的“薛暴”和“髻墾”兩個辭匯。所謂“薛暴”是指釉面的傷缺,而“髻墾”是指胎骨的缺陷。清高宗于乾隆三十七年(1772)接觸到“北宋汝窯青瓷盤”(故瓷17854,)時,深為一種“出陶無髻墾”的完美器型所吸引。至乾隆五十四年(1789),再面對“北宋汝窯青瓷圓洗”時,雖然“撫之薛暴手中侵”,然而一與當時的新制品比較,立刻油然而生連古代文物都可能出現瑕疵更何況今日制品的感慨,一語道出乾隆皇帝以古為貴的鑒賞觀。(余佩瑾)

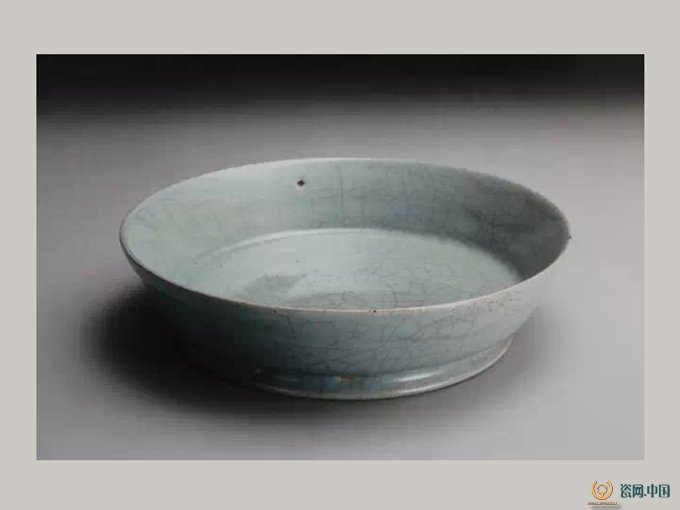

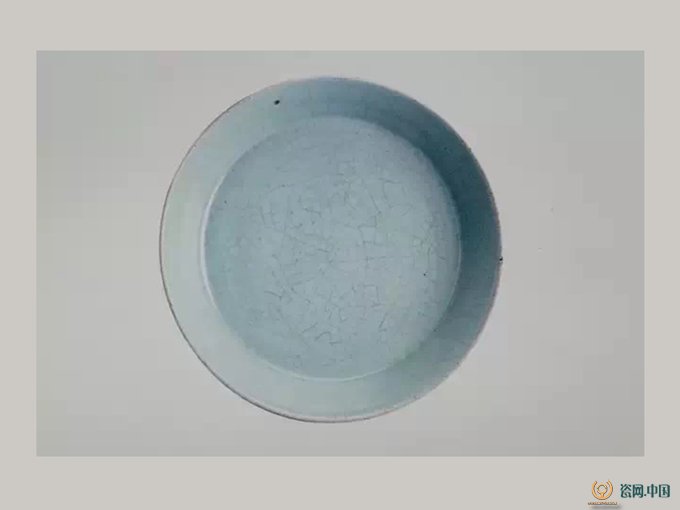

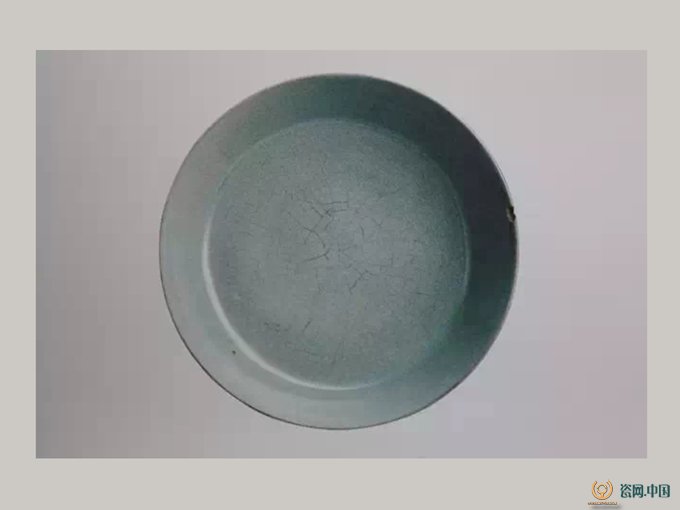

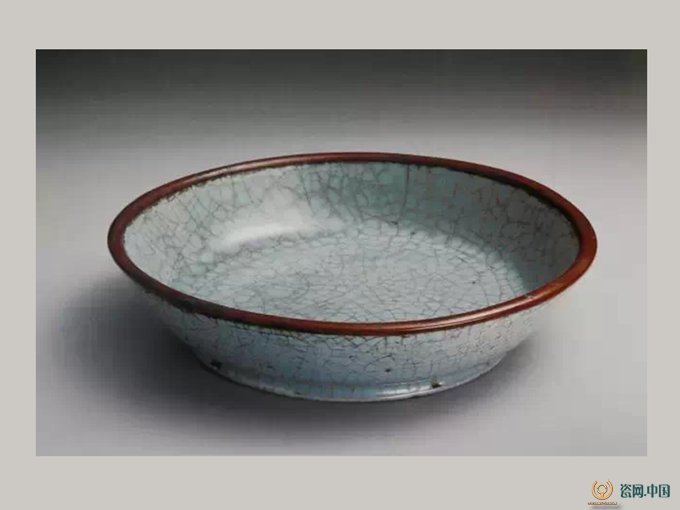

北宋汝窯青瓷圓洗 高3.5厘米 口徑12.9厘米 足徑9厘米 故瓷009827

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1779):“趙宋青窯建汝州,傳聞瑪瑙末為釉,而今景德無斯法,亦自出藍寶色浮。”乾隆丙申春御題。鈐印一:“朗潤”。

此件作品的釉色和故瓷8284極為相似,然而清高宗乾隆皇帝卻將之看成是產燒自兩個不同窯口的作品。透過刻題于故瓷8284底部的御制詩,得知清高宗乾隆皇帝以為該件作品為官窯。清高宗乾隆皇帝詩中所指出的“官窯”,以今日的常識來理解,范圍或涵蓋北宋官窯、南宋修內司官窯及郊壇下官窯等,亦即官方御用瓷器的統稱。而在故瓷9827的御制詩中,他又能以絕佳的陶瓷涵養,直接指出這是一件汝窯瓷器。之所以出現此種差異,可能與乾隆皇帝和以皇帝為首的皇室所具備的文物識別能力有關,同時也間接反映出十八世紀清宮對汝窯的辨識,尚未出現一套公認的標準。

或因如此,雍正時期的《活計清檔》中,雖然已經出現一個洋漆箱,箱中收存有三十一件汝窯瓷器,然而此事例卻無法直接連接至乾隆時期清宮對汝窯的判斷。亦即以國立故宮博物院的典藏為例,在二十一件汝窯中,十三件底部題刻有清高宗乾隆皇帝的御制詩,然而,其中僅有兩首詩在內容中直接指出所題詠的對象為汝窯,其余則皆以官窯統稱之。

檢視清朝之前的相關文本,也發現各個時期對汝窯的看法略有不同,例如明代曹昭在《格古要論》中,以為:“汝窯器,出汝州。宋時燒者。淡青色,有蟹爪紋者真,無紋者尤好,土脈滋潤,薄亦甚難得”。至高濂時,又以為汝窯:“其色卵白,汁水瑩厚,如堆脂然,汁中棕眼,隱若蟹爪,底有芝麻花,細小掙釘”。盡管他們皆著重于釉色、開片與支痕的鑒賞,然而曹昭眼中呈“淡青色”的汝窯和高濂筆下帶“卵白”色的汝窯,明顯有別。至乾隆皇帝題“詠汝窯枕”時,盡管詩中談及汝窯與柴窯的關系。然而面對實物時,我們都發現清高宗題詠的對象,其實是鈞窯而不是汝窯。從中披露,對釉色的掌握或是辨別汝窯的難題之一。

此現象一直持續至二十世紀初,當北平故宮文物,因“中國國際藝術展覽會”的舉辦,前往英國倫敦展出時,策展人之一的大衛德爵士因接觸到前往展出的汝窯,而重新爬梳古籍文獻對汝窯的記載,以從中厘清汝窯的器型和釉色。從后,隨著考古工作的進展,地下文物的出土與研究成果不斷的累積,對汝窯的認識,方亦日漸清晰。(余佩瑾)

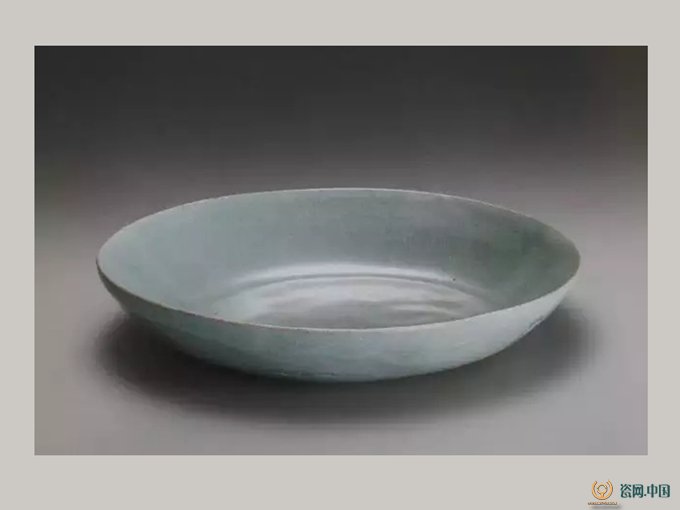

北宋汝窯青瓷橢圓洗 高2.7厘米 口縱9.8厘米 口橫14.2厘米 底徑4.2厘米 故瓷17849

橢圓洗的器形,傳世極少見;除國立故宮博物院之外,大衛德基金會和美國波士頓美術館也有相仿作品的收藏。其中,國立故宮博物院和大衛德基金會收藏的一件,同樣具有外底中心向內陷入一圈,圈內留存三枚支燒痕,器表釉下模印圖案的特征。而模印的紋飾,大衛德基金會的出版品說明其為“雙魚紋”。至于國立故宮博物院的藏品,則在釉層籠罩下,印紋顯得極為模糊,但經仔細比較之后,仍然隱約可以看出其相似于大衛德基金會的藏品。此件作品曾是“中國藝術展覽會”(Thelnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術學院展出。

對照本院典藏的兩本陶瓷圖冊,發現此類橢圓洗亦出現于《埏埴流光》和《燔功彰色》冊之中。由于兩本圖冊同時畫出兩件“宋汝窯舟形筆洗”,因此若要厘清所畫者究為何,則需要籍助為圖而撰述的說明來加以理解。這兩本圖冊同時形容兩件作品“底為坳,有三釘”但是從《燔功彰色》冊另又指出:”中有如意暗花二”,而得知《燔功彰色》冊所畫者,比較有可能接近國立故宮博物院和大衛德基金會的收藏品。在此之下,若將畫冊和傳世品相互比對,又發現《燔功彰色》冊所畫的器物,口沿存在一點金彩修護點,完全吻合今日所見大衛德基金會的典藏品。藉此,大約可以從中推知十八世紀清宮的汝窯收藏中,曾同時存在內底有印文和無印文的兩種橢圓洗,而印文的圖案在當時又有“如意紋”之稱。

事實上,模印圖案的汝窯,極少傳世。但近來年隨著河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的多次考古發掘,卻也逐漸發現其實裝飾著刻、印花圖案的汝窯,產燒之初,或不若今日相像的稀少。相反的,愈來愈多的例證顯示,刻、印花圖案或是汝窯曾經產燒的一種品目。如早期發現的“刻畫折枝蓮花紋鵝頸瓶”,和近年又陸續出土刻印有蓮花、蓮瓣紋、龍紋的素燒坯和已施釉的標本。透露北宋汝窯的燒造中,或存在一些今日無法復見的器形與紋飾。而與此“汝窯青瓷橢圓洗”相似,且底部亦存在相同制作痕跡的殘件標本,亦見于河南省寶豐縣清涼寺的汝窯窯址,從中印證橢圓洗產燒自河南省寶豐縣清涼寺的史實。(余佩瑾)

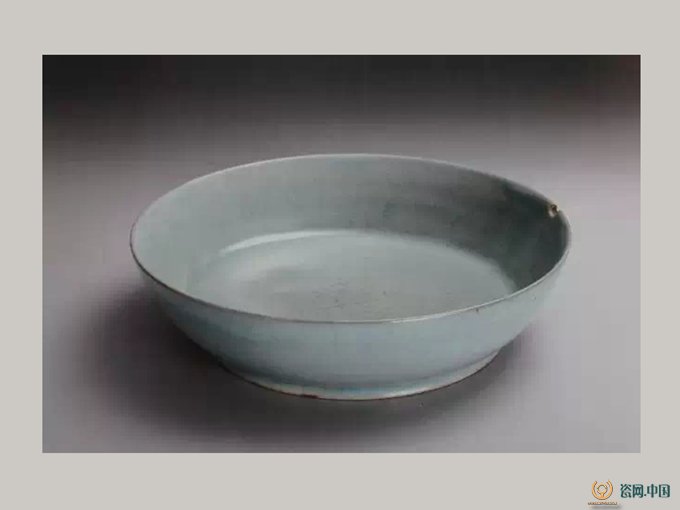

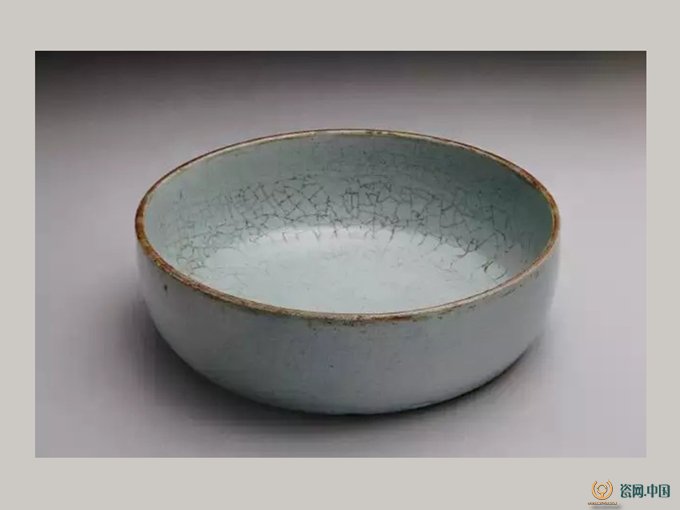

北宋汝窯青瓷圓洗 高4.8厘米 口徑15.9厘米 底徑13.2厘米 故瓷05176

院藏汝窯洗,直口,周壁深,腹微凸,平底稍厚。口沿或因微損而切齊,淡褐色透明膠著劑尚可見,原口沿應有金屬扣,今已失。薄釉呈灰青色,器外開片稀疏微黃,器內密而黑。底有支釘痕五枚,露黃色胎。帶木座,底刻“甲”字。

此類型洗的汝窯器亦出土于2000年河南寶豐清涼寺遺址,后者底有五芝麻釘痕,口沿尚完好。乾隆時期對收藏的陶瓷,曾命畫工如照相的方式將每一件器物的細節繪錄下來,并集成圖錄,其中《埏直流光》冊中畫有汝窯洗一件,并有文字說明此器的開片紋、縮釉、尺寸及特征等細節。如圖所見,洗的口沿微削薄,同型器亦見北京故宮博物院藏的汝窯洗,口徑為16.7厘米,器形完整,口沿往上微薄。籍由《埏埴流光》冊中的“照片”及清涼寺遺址的出土,或可推測院藏洗口沿原來的樣貌。(陳玉秀)

北宋汝窯青瓷碟 高3.2厘米 口徑13.4-13.7厘米 足徑9.2厘米 故瓷005177

此件作品嵌一銅扣,釉表開細密紋片,器底留存三枚支燒痕,圈足具金銀器捲足的特征。相似的標本和整器,亦見于河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發掘,及世界各公私立博物館的收藏中。從中顯示北宋汝窯的產制,在形制上似乎存在某種規格化的取向。特別是對照2000年的考古發掘報告,發現傳世的器物幾乎都能從中找到足以相對應的標本,進一步暗示官方瓷器的生產,背后可能存在的管理制度。

同時,韓國高麗青瓷的作品組群中,亦存在與此件作品相仿的器形,從而得知十二世紀韓國高麗與中國北宋窯業的交流。尤其是兩個窯口在器形、釉色和燒造方式的相似,以及彼此存在互為影響的關系上,展現出東亞窯業的發展存在區域之間彼此互動的情景。