龍泉窯青釉刻花斗笠碗 南宋(1127一1279年)故宮博物院藏 高5.9厘米;囗徑17.5厘米;足徑5厘米

碗敞囗,斜言,圈足,囗沿銅鉬。胎體較薄,修坯規(guī)整。通體施青釉,釉面勻凈。足端不施釉,系墊燒部位。內(nèi)壁刻劃花裝飾。

龍泉窯青釉凈瓶 元(1271一1368年) 故宮博物院藏 高2厘米;囗徑7.3厘米;足徑10.5厘米

凈瓶整體呈“吉”字形。直囗,長頸,豐肩,鼓腹,腹下漸內(nèi)收,近足處微外撇,深圈足。頸下部有輪狀凸沿。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉。

同類器物見于1985年浙江省義烏市工人路元代窖藏出土品。(文字:董健麗)

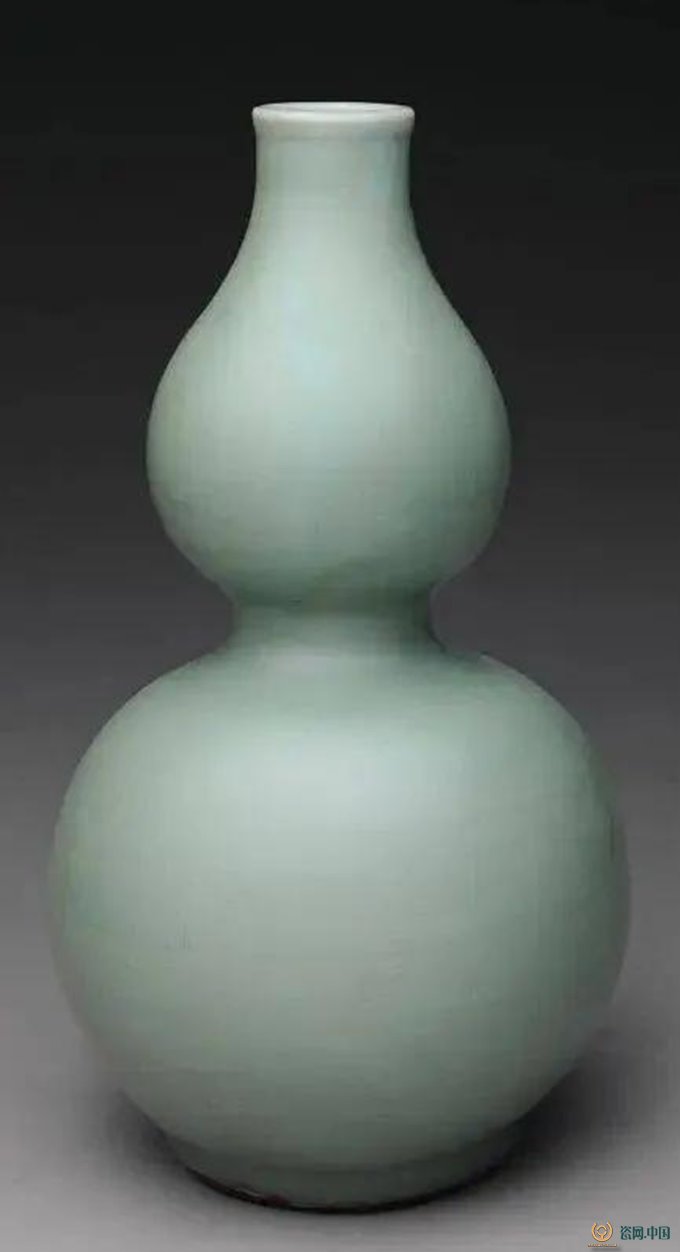

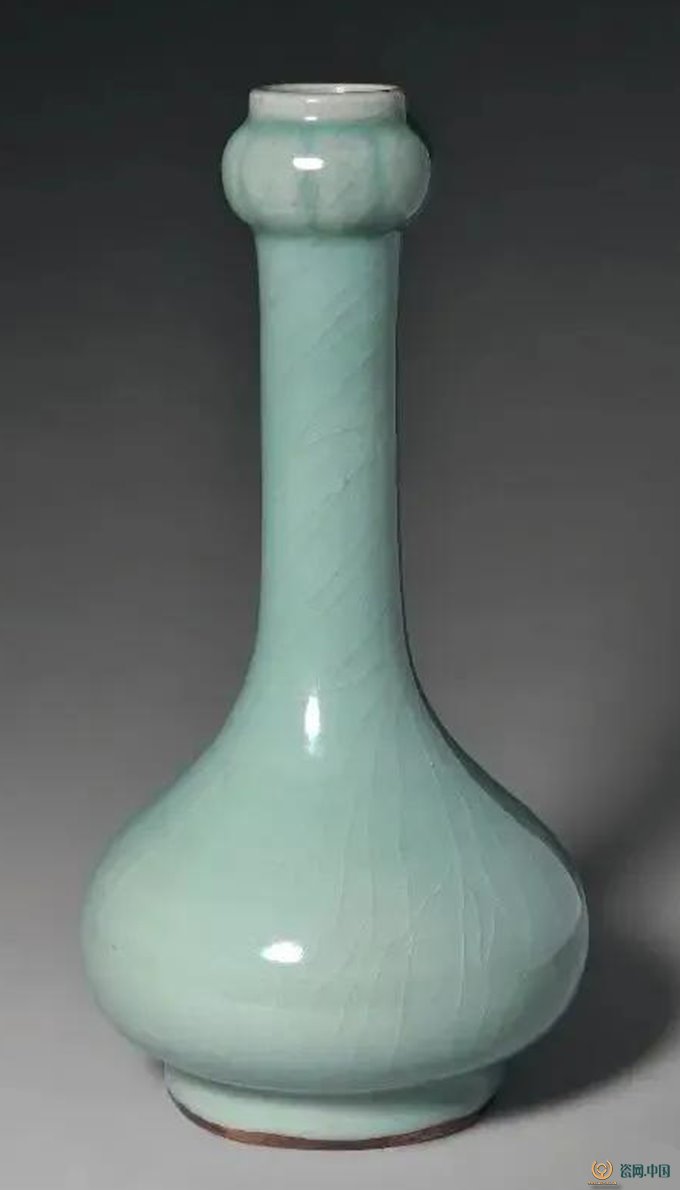

龍泉窯青釉葫蘆瓶 元(1271—1368年)故宮博物院藏 高37.9厘米;囗徑5.5厘米;足徑11.8厘米

瓶呈寶葫蘆形。撇囗,束腰,圈足。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉。足端不施釉,露胎呈火石紅色,系墊燒部位。

“葫蘆”與“福祿”諧音,因其寓意吉樣,故常被用作瓷器的紋飾或造型。元代陶瓷葫蘆瓶見于龍泉窯、景德鎮(zhèn)窯、磁州窯等窯產(chǎn)品,是深受人們喜愛的陶瓷造型。

此件龍泉窯青釉葫蘆瓶形體較大,釉色勻凈,體現(xiàn)出元代龍泉窯工匠高超的制瓷技術。(文字:單瑩瑩)

龍泉窯青釉瓶 南宋(1127—1279年) 故宮博物院藏 高22.1厘米;囗徑6厘米;足徑9.7厘米

瓶直囗,圓唇,長直頸,溜肩,扁圓腹,圈足。圈足兩側對稱開長方形穿帶孔。胎呈淡黃褐色,含雜質(zhì)。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施粉青釉,釉層較厚,呈乳濁狀,釉面密布開片。(文字:冀洛源)

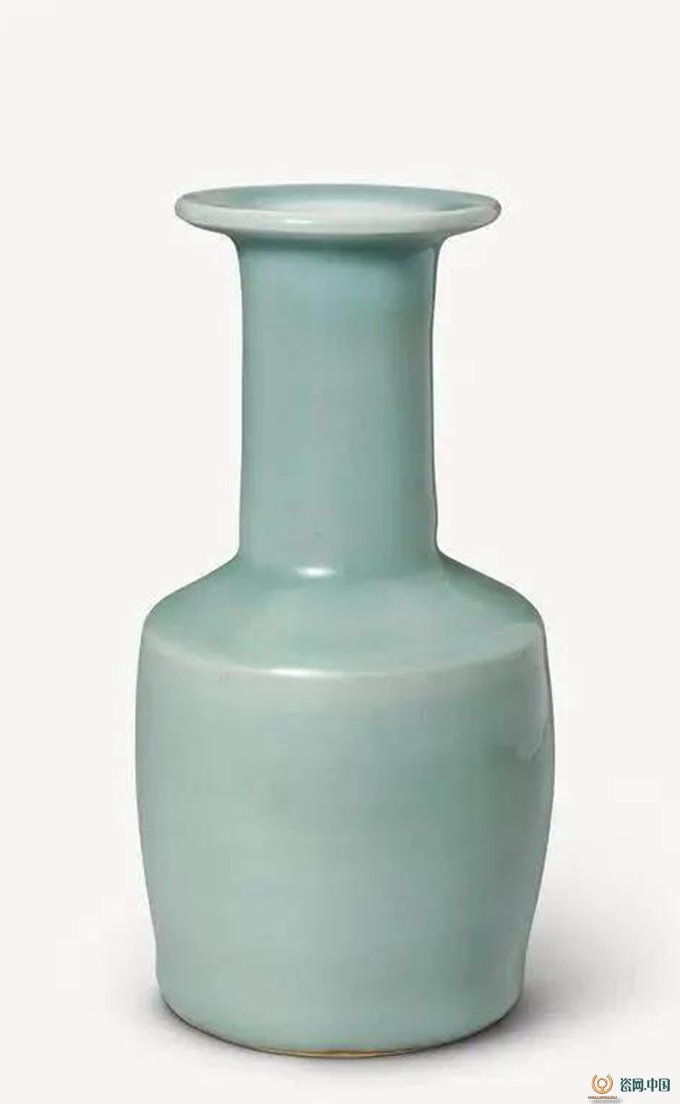

龍泉窯青釉紙槌瓶 南宋(1127—1279年)故宮博物院藏 高17厘米;囗徑6.7厘米;足徑7.6厘米

瓶盤囗,細長頸,折肩,長圓腹,圈足。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施粉青釉,足端無釉。凸棱處釉薄,映出白色胎骨。

此瓶造型源自中亞地區(qū)玻璃器,最初被用作盛裝薔薇水,明清以降,逐漸演變成插花所用的花器或單純的室內(nèi)陳設器。(文字:趙小春)

龍泉窯青釉鬲式爐 南宋—元(1127—1368年)故宮博物院藏 高7.5厘米;囗徑20.8厘米;足徑12.9厘米

洗折沿,深直壁,圈足。洗內(nèi)、外施青釉。

折沿洗,亦稱“折沿盆”。流行于漢、晉時期,宋代南北窯場皆有燒造。

據(jù)《故宮物品查報告》,1g25年收清宮文物時此器存于重華宮翠云館。清乾隆《精陶韞古》圖冊繪有一器,名“宋龍泉窯素洗”,與此件文物相同。(文字:趙小春)

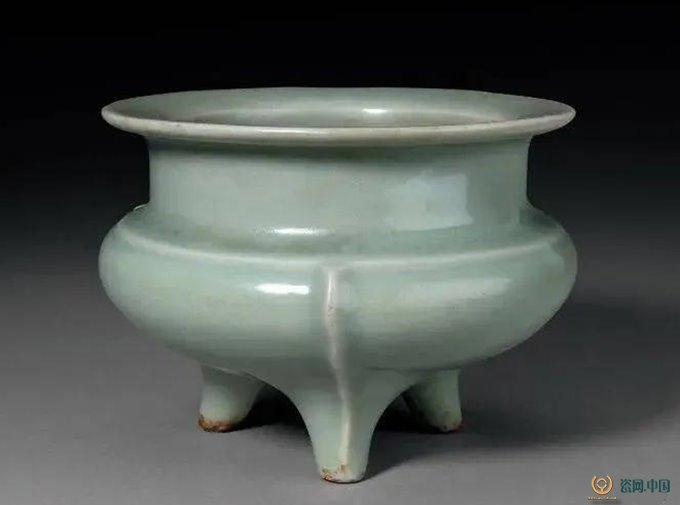

龍泉窯青釉弦紋三足爐 南宋(1127—1279年)故宮博物院藏 高10.4厘米;囗徑14.9厘米;足距11.8厘米

爐內(nèi)折平沿,筒腹,平底,底部中心有一圈足,底邊沿均勻置三個如意頭形足。通體施粉青釉,釉色瑩潤。外壁以凸弦紋裝飾。(文字:趙聰月)

龍泉窯青釉鼓釘三足洗 南宋一元(1127一1368年)故宮博物院藏 高6.8厘米;囗徑17.8厘米

洗囗微內(nèi)斂,平沿,鼓,圈足。洗內(nèi)、外均施青釉,釉面勻凈。圈足下承以三個獸面紋足。

外囗沿及近足底處各飾一周鼓釘紋。

此類鼓釘洗,亦用作花盆托。(文字:趙小春)

龍泉窯青釉琮式瓶 南宋(1127—1279年) 故宮博物院藏 高25.2厘米;囗徑6.2厘米;足徑6厘米

瓶圓囗,短頸,方柱形長身,圈足。囗、足大小相若。瓶身四面凸起橫向棱線裝飾,無款識。

瓷質(zhì)琮式瓶的燒造始于宋代,系仿新石器時代玉琮造型燒造而成。(文字:趙聰月)

龍泉窯青釉鳳耳瓶 南宋(1127—1279年) 故宮博物院藏 高17.5厘米;囗徑5.7厘米;足徑6.3厘米

瓶盤囗,直頸,折肩,筒形腹,圈足。頸兩側對稱置鳳首狀耳。胎呈淡黃褐色,含雜質(zhì)。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青綠釉,釉層較厚,具有玻璃質(zhì)感,釉面密布開片。足端無釉,露胎表面呈醬黃色。

此瓶器身比例、雙耳做法均具時代特征。

據(jù)《故宮物品查報告》,1925年點收清宮文物時此瓶存于養(yǎng)心殿華滋堂或燕洗堂。(文字:冀洛源)

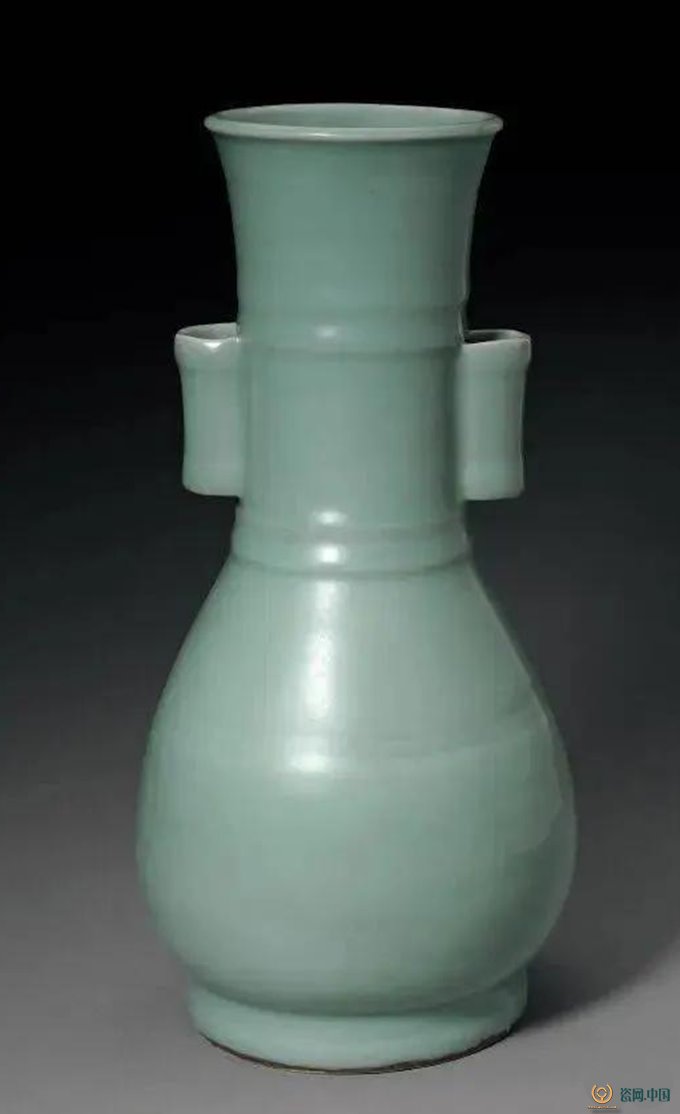

龍泉窯青釉貫耳弦紋瓶 南宋(1127—1279年)故宮博物院藏 高31.5厘米;囗徑10厘米;足徑11.7厘米

瓶侈囗,薄圓唇,直頸,鼓,圈足。頸部兩側對稱置管狀耳,俗稱“貫耳”。胎呈灰白色。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施粉青釉,釉層較厚,呈乳濁狀。足端無釉,露胎處表面呈黃褐色。貫耳上、下各飾兩道凸弦紋,上腹部飾兩道凹弦紋。

此瓶體量較大,造型規(guī)整,釉面均勻,是同時期龍泉青瓷中的上佳作品。(文字:冀洛源)

龍泉窯青釉雙魚紋洗 南宋—元(1127—1368年)故宮博物院藏 高6厘米;囗徑23.5厘米;足徑13厘米

洗折沿,弧腹,圈足。通體內(nèi)、外施青釉。足端無釉。內(nèi)底塑貼兩條魚,外壁刻蓮瓣紋。囗沿兩側各有兩個穿孔,相互對應,可用于穿金屬提環(huán),以便于提攜。

青釉塑貼雙魚紋折沿洗是南宋至元代龍泉窯青瓷中的典型作品,有帶穿孔者,亦有不帶穿孔者,雙魚亦有露胎者。

據(jù)《故宮物品查報告》,1925年收清宮文物時此器存于重華宮翠云館。(文字:趙小春)

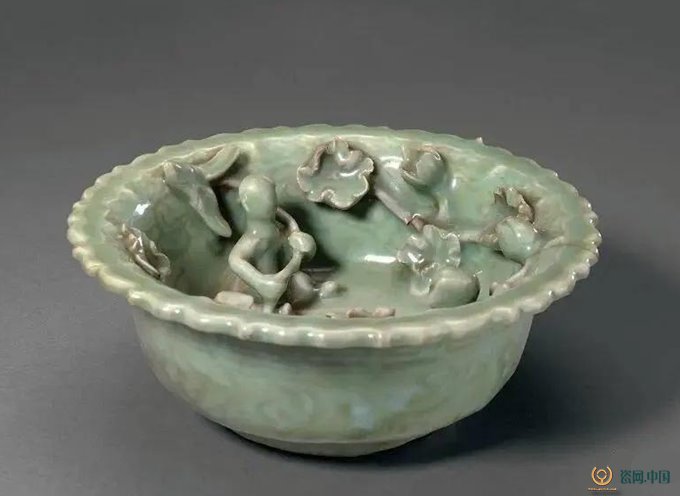

龍泉窯青釉童子戲蓮碗 明(1368-1644年)早中期 故宮博物院藏 高6.8厘米;囗徑17.8厘米;足徑8.6厘米

洗菱花囗,折沿微上翹,腹壁較直,底部圓弧狀折收,圈足寬矮。洗內(nèi)、外和臥足內(nèi)均施青釉。外底有一圈刮釉,系墊圈墊燒部位。洗內(nèi)塑貼童子戲蓮。內(nèi)壁刻劃纏枝蓮紋,內(nèi)底刻劃折枝蓮紋;外壁近囗沿處刻回紋,腹部刻劃纏枝花紋。(文字:陳志鴻)

龍泉窯青釉刻花蓋罐 明(1368-1644年)初 故宮博物院藏 通高11.7厘米;囗徑6.5厘米;足徑5.8厘米

罐短頸,溜肩,鼓腹,腹下漸收斂,圈足。罐內(nèi)、外均施青釉。囗沿和足端無釉,露胎呈火石紅色,外底局部有青釉。罐附傘形蓋,蓋頂置獸形鈕。罐內(nèi)壁可見明顯的螺旋狀修坯痕。外壁刻劃花裝飾。腹部刻劃水波紋,脛部刻劃仰蓮瓣紋。蓋內(nèi)中心施釉,周邊無釉。蓋面刻劃花瓣紋。(文字:單瑩瑩)

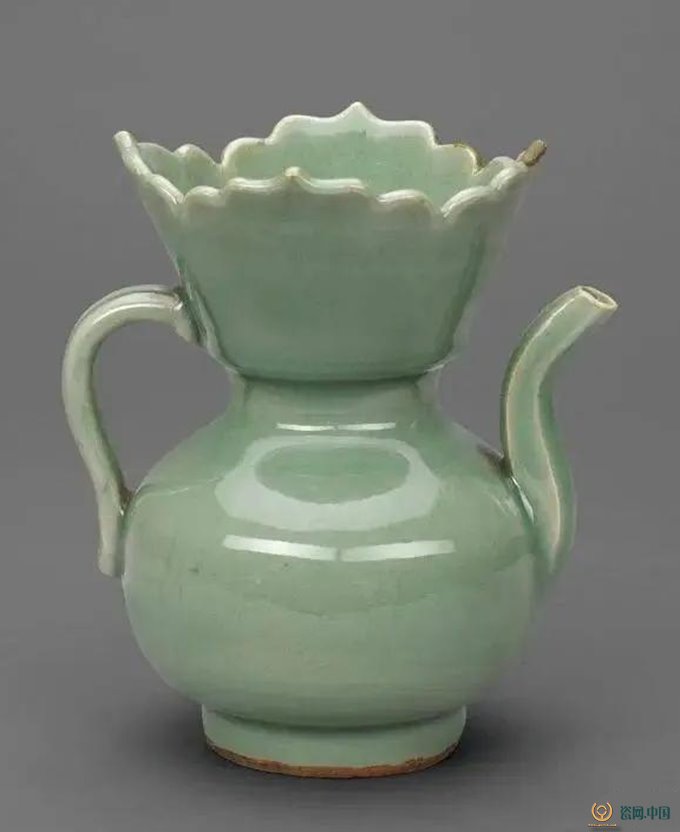

龍泉窯青釉提梁壺 明(1368-1644年)早期 故宮博物院藏 通高17厘米;囗徑7厘米;足徑8厘米

壺撇囗,短頸,豐肩,鼓腹,腹下漸收斂,圈足。肩上架起如意頭形提梁,腹部一側置短彎流。壺內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉。外底有寬澀圈,系墊圈墊燒處。壺附傘形蓋,蓋頂置花苞形鈕。(文字:鄭宏)

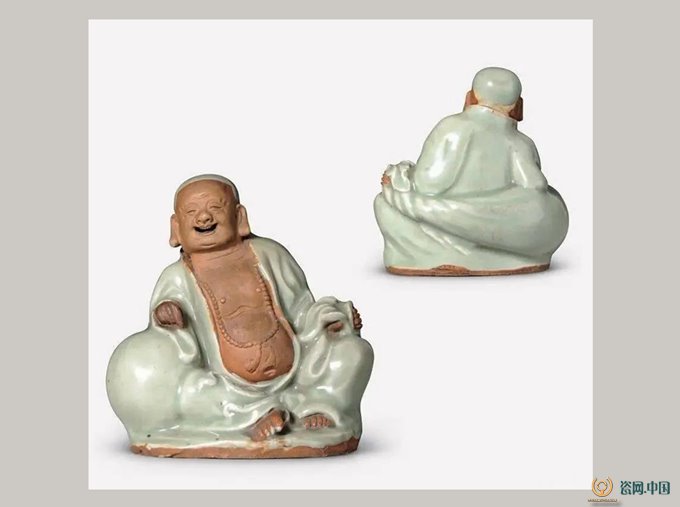

龍泉窯青釉露胎彌勒像 明早期 (1368-1644年)故宮博物院藏 高6厘米;寬11.5厘米;厚8厘米

布袋和尚著袍坐于一平臺之上,面帶笑容,袒胸露腹,跣足。胸前垂掛佛珠,身微右仰,背靠一圓鼓布袋,右手支于袋上,左手握袋囗置于膝上。塑像中空,除頭、胸、腹、手、足露胎無釉呈火石紅色外,余處皆施青釉。(文字:郭玉昆)

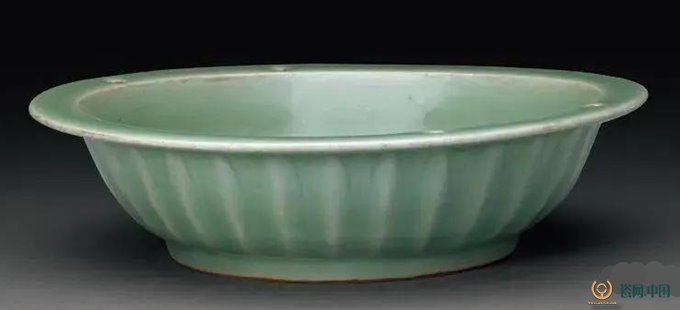

龍泉窯青釉折沿洗 南宋(1127-1279年)故宮博物院藏 高7.5厘米;囗徑20.8厘米;足徑12.9厘米

洗折沿,深直壁,圈足。洗內(nèi)、外施青釉。

折沿洗,亦稱“折沿盆”。流行于漢、晉時期,宋代南北窯場皆有燒造。

據(jù)《故宮物品查報告》,1925年收清宮文物時此器存于重華宮翠云館。清乾隆《精陶韞古》圖冊繪有一器,名“宋龍泉窯素洗”,與此件文物相同。(文字:趙小春)

龍泉窯青釉刻花蓮瓣紋蓋罐 北宋(960-1127年)故宮博物院藏 通高15厘米;囗徑3.8厘米;足徑5厘米

罐形如蓮子。直囗,短頸,溜肩,圈足。罐內(nèi)、外施青釉。外壁刻劃三重仰蓮瓣紋。罐附傘形蓋,蓋頂置瓜蒂形鈕,蓋面刻劃豎條紋。(文字:趙聰月)

龍泉窯青釉刻花雙系盤口瓶 北宋(960-1127年)故宮博物院藏 高24.5厘米;囗徑9.5厘米;足徑8.5厘米

瓶洗囗,束頸,溜肩,鼓,圈足。圈足修理不甚規(guī)整。胎呈灰白色。施青褐色釉,釉層薄厚不均,頗具玻璃質(zhì)感,局部積釉處顏色偏深,圈足局部縮釉。外壁刻劃花裝飾。頸下部刻三道凹弦紋。肩部刻一道凹弦紋,左右對稱各置一圓環(huán)形系。腹部以六道縱向凸棱平均分為六個區(qū)間,每個區(qū)間均刻劃一株牡丹,牡丹花瓣、葉片飽滿。該瓶刻劃花工藝和所飾牡丹紋具有較鮮明的時代特點。(文字:冀洛源)

龍泉窯青釉五管瓶 北宋(960-1127年)故宮博物院藏 通高31.9厘米;囗徑9.2厘米;足徑8.7厘米

瓶直囗,闊頸,鼓腹,圈足。腹部作六層塔式。上三層略矮,向上漸收,與瓶頸相接;下三層略高,向下漸收,接圈足。胎呈灰白色。滿施青綠釉,釉層略薄,釉面玻璃質(zhì)感較強。外壁逐層滿刻條紋,刻工不甚規(guī)整。第二層均勻置五根花囗圓管,管外壁削成六棱。圈足外撇,足端圓削。瓶附傘形蓋,蓋頂置蓮花形鈕,雙層蓮葉捧著待放的花苞,蓋面呈覆蓮葉形,其上刻出葉脈。(文字:冀洛源)

龍泉窯青釉刻花梅瓶 北宋(960-1127年) 故宮博物院藏 高24厘米;囗徑7厘米;足徑8.5厘米

瓶小囗,平出沿,梯形短頸,豐肩,長圓腹,圈足。胎呈灰白色,較純凈。施青綠釉,釉層較薄,釉面玻璃質(zhì)感較強,布有開片。圈足內(nèi)局部無釉,露胎,胎體表面大部分呈焦黃色。通體刻劃花裝飾。肩部上、下各刻一道弦紋,其間刻劃覆蓮瓣紋。腹部以刻劃弦紋分為上、下兩部分,上腹部刻劃纏枝牡丹紋,下腹部刻劃雙重仰蓮瓣紋。近足處刻一道凹弦紋。該瓶刻劃花工藝和所飾纏枝牡丹紋具有較鮮明的時代特點。(文字:冀洛源)

龍泉窯青釉刻葡萄紋盤 明(1368-1644年)早期 故宮博物院藏 高7.5厘米;囗徑50.6厘米;足徑33.2厘米

盤敞囗,淺弧腹,圈足。盤內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉。外底有一圈刮釉,系墊圈墊燒部位。內(nèi)、外刻劃花裝飾。內(nèi)底刻劃折枝葡萄紋,內(nèi)壁刻劃纏枝花紋,外壁刻劃折枝花果紋。

此盤形體較大,從造型和紋飾看,應屬明永樂時期龍泉窯燒造的宮廷用瓷。明初景德鎮(zhèn)御窯瓷器中,也有造型和紋飾相同的瓷盤。(文字:黃衛(wèi)文)

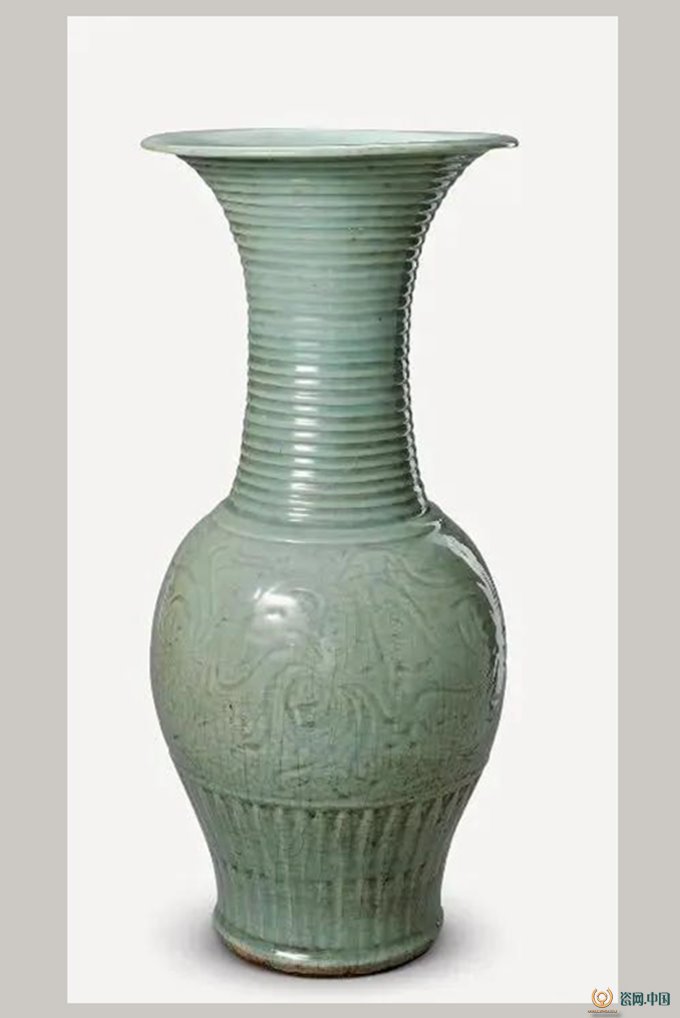

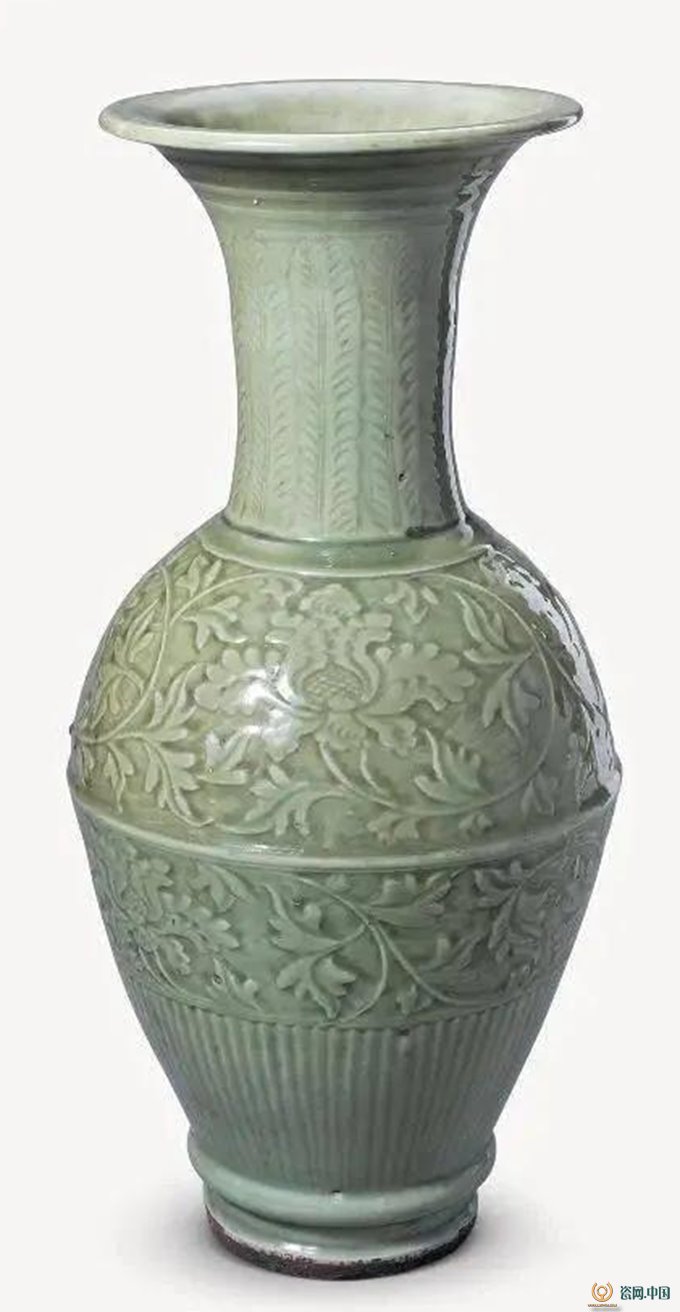

龍泉窯青釉纏枝花卉紋鳳尾尊 明(1368-1644年)早期 故宮博物院藏 高70.5厘米;囗徑21.4厘米;足徑19.5厘米

尊撇囗,長頸,溜肩,鼓,腹以下漸收斂,近足處外撇,深圈足。胎體厚重。尊內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉,釉層肥厚,釉面有開片。足端不施釉,呈火石紅色。囗外部及頸部刻30余道弦紋,頸、肩相接處飾一道凸弦紋,腹上部刻劃纏枝牡丹紋,腹下部至脛部刻細長菊瓣紋。(文字:王照宇)

龍泉窯青釉長頸瓶 南宋(1127-1279年)故宮博物院藏 高27.5厘米;囗徑4厘米;足徑9.1厘米

瓶蒜頭囗,細長頸,溜肩,扁圓腹,圈足。瓶內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉。足端不施釉,呈鐵黑色,系墊燒部位。釉面有開片。(文字:單瑩瑩)

龍泉窯青釉刻劃花紋蓋瓶 南宋(1127-1279年)故宮博物院藏 通高23.5厘米;囗徑8.5厘米;足徑9.2厘米

瓶盤囗,直頸,豐肩,圓腹,圈足。通體施青釉,釉色青翠。足底無釉。上腹部刻劃折枝花卉紋,干腹部刻劃仰蓮瓣紋瓶附蓮苞鈕傘形蓋。(文字:趙聰月)

龍泉窯青釉菊瓣杯 元(1271-1368年)故宮博物院藏 高5.1厘米;囗徑8.3厘米;足徑2.6厘米

杯呈菊花形。斂囗,深弧,瘦底,圈足。杯內(nèi)、外施青釉。釉面有細小開片紋。足端無釉,露黃褐色胎。(文字:趙小春)

龍泉窯青釉刻劃山水圖碗 明(1368-1644年)初 故宮博物院藏 高12.3厘米;囗徑22.8厘米;足徑9.9厘米

碗呈八瓣菱花形。敞囗,深弧腹,圈足。碗內(nèi)、外均施青釉,圈足內(nèi)亦施青釉。外底有澀圈,為墊圈墊燒處,中心留有一小撮釉。內(nèi)壁近囗沿處刻海水紋,內(nèi)壁刻八組雜寶紋,內(nèi)底刻劃牡丹圖;外壁近囗沿處刻劃卷草紋,腹部刻劃山水人物圖。龍泉窯青瓷以山水圖裝飾者很少見。此碗造型優(yōu)美,紋飾清晰,堪稱龍泉窯青瓷中的精品。(文字:李衛(wèi)東)

龍泉窯青釉八吉祥紋繡墩 明(1368-1644年)早中期 故宮博物院藏 高35厘米;面徑25厘米;足徑22厘米

繡墩呈鼓形。中空,無底,坐面微隆起。通體施青釉,釉色青綠,足底無釉。腹部上下各飾一周鼓釘紋,腹部主題紋飾為刻折枝蓮托八吉樣紋,并刻回紋邊飾相襯。

此繡墩胎體厚重,造型渾厚,顯得莊重大氣,刻折枝蓮托八吉樣紋具有淺浮雕藝術效果。(文字:陳潤民)

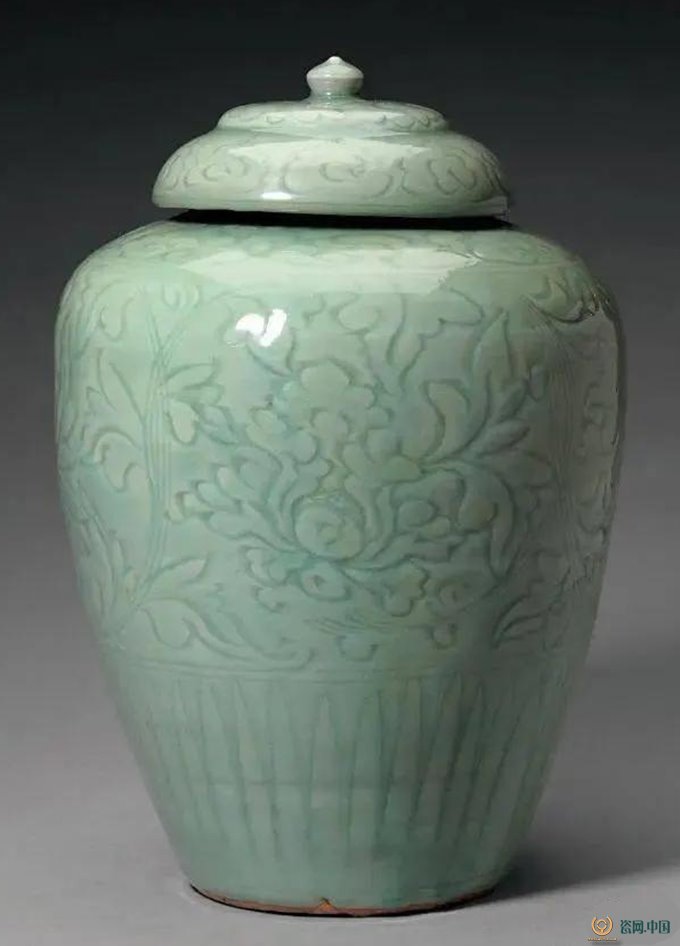

龍泉窯青釉刻纏枝牡丹紋蓋罐 明(1368-1644年)早期 故宮博物院藏 通高30厘米;囗徑9厘米;足徑11.3厘米

罐小囗,梯形短頸,溜肩,鼓,腹下漸收斂,圈足。罐內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉,足端無釉。通體刻劃花裝飾,自上而下分四層,頸下刻劃花瓣紋,肩部刻劃云紋,腹部刻劃兩組纏枝牡丹紋,脛部刻劃細長仰蓮瓣紋。罐附傘形蓋,三層臺式弧頂,蓋頂置花苞形鈕。蓋外施青釉,蓋內(nèi)無釉。蓋面上層刻劃花瓣紋,下層刻劃云紋,刻法隨意。

從此蓋罐的造型和裝飾看,應屬于明中期龍泉窯依宮廷出樣而燒造的宮廷用瓷。(文字:單瑩瑩)

龍泉窯青釉刻纏枝花紋鳳尾尊 明(1368-1644年)早期 故宮博物院藏 高63.6厘米;囗徑25.3厘米;足徑16厘米

尊撇囗,長頸,溜肩,鼓,腹以下漸收斂,近足處外撇,深圈足。胎體厚重。尊內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉。足端不施釉,露胎呈火石紅色。外壁通體刻花裝飾。囗部刻四道凸弦紋,頸部刻蕉葉紋,頸、肩相接處飾一道凸弦紋,腹中部和近足處各飾一道凸弦紋。

腹中部弦紋將腹部紋飾分為兩部分,腹上部及腹中部均刻劃纏枝牡丹紋,腹下部至足部刻細長菊瓣紋。

從造型和紋飾看,此器應屬明早期龍泉窯為宮廷燒造的宮廷用瓷。(文字:王照宇)

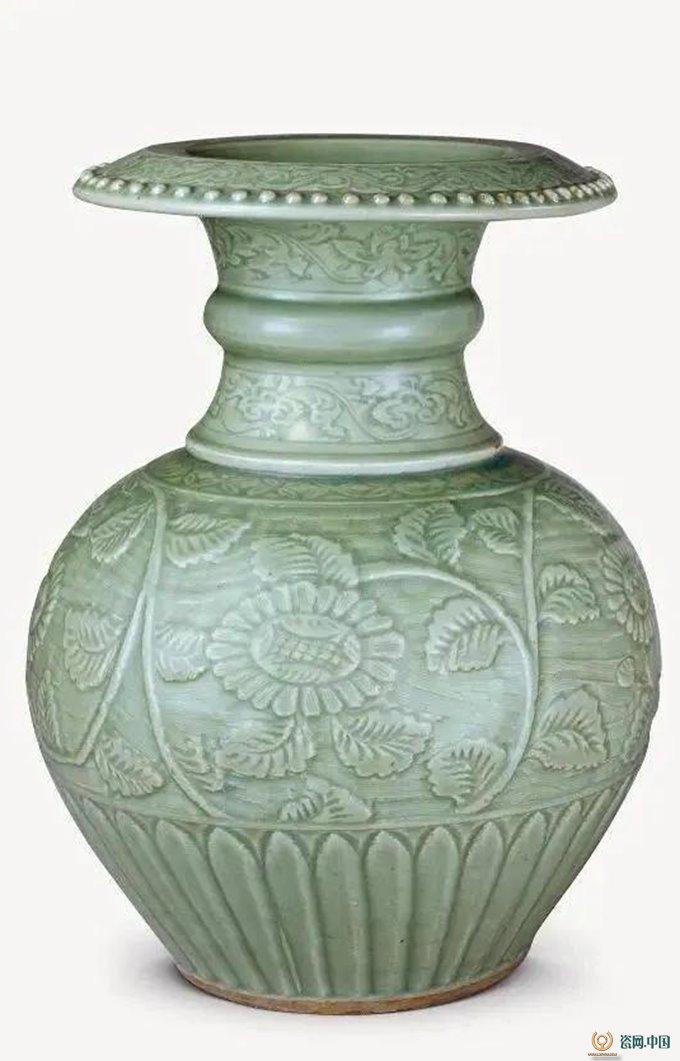

龍泉窯青釉纏枝菊紋石榴尊 明(1368-1644年)早期 故宮博物院藏 高36.4厘米;囗徑18.4厘米;足徑15.5厘米

尊囗外翻,束頸,溜肩,鼓腹,腹下漸收斂,圈足。尊內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施青釉,釉層凝厚。底足露胎,呈火石紅色。囗沿刻花卉紋,囗邊飾鼓釘紋,頸中部飾一道凸弦紋,上下均刻纏枝花紋,腹部刻劃纏枝菊紋,近足處刻蓮瓣紋。

此尊造型敦厚壯碩,刻劃紋飾精美,從造型和紋飾看,當屬明洪武時期龍泉窯燒造的宮廷用瓷。(文字:高曉然)

龍泉窯青釉僧帽式執(zhí)壺 明(1368-1644年)早中期 故宮博物院藏 高16.5厘米;囗徑11厘米;足徑7厘米

壺囗呈僧帽式,溜肩,圓鼓腹,圈足。腹一側置長彎流,另一側囗、腹之間置曲柄。壺附拱頂蓋,蓋頂置花苞形鈕。壺內(nèi)、外和圈足內(nèi)均施粉青釉。足底露胎無釉。(文字:鄭宏)