宋代窯爐尚未發(fā)現(xiàn)其立體成品,只能從俯視看其底部斷面。灶坑(爐坑)、灶堂(燒成室)都非常小,焰火通過灶堂流動(dòng),去向空間分布有若干火口,稍事曲迥然后繞向煙囪。從所僅見的定窯窯爐看,宋代尚未見到倒焰窯產(chǎn)生。因此說宋代定窯窯爐作為一種早期的燒成設(shè)施,在當(dāng)時(shí)發(fā)揮著巨大作用,同時(shí)具有科學(xué)性和藝術(shù)性。從唐、五代燒成瓷器偏青色來看,早期定窯窯爐體積小,有效容積約為2--3立方米左右,民間窯體積更小。燒成室以及灶坑應(yīng)窯爐大小而設(shè),尤其燒成室所分布的焰火道流通性差,不可能均勻地通過窯內(nèi)空間而作用于各個(gè)部位,導(dǎo)致局部燒生、過火、煙熏現(xiàn)象常有發(fā)生。此前筆者所提到的唐、五代定窯燒還原焰,北宋燒氧化焰的理論,恐怕要作重新分析。據(jù)推論,唐、五代定窯并非有意燒還原焰,而造成器物呈色偏青的主要原因?yàn)楦G爐建設(shè)、形式、燒成習(xí)慣所致。其中窯爐體積小,焰火不暢是形成其呈色與質(zhì)量的主要因素。由于宋代定瓷生產(chǎn)目標(biāo)不外乎一個(gè)白色,這一時(shí)期主動(dòng)燒還原焰向偏青色靠攏,恐怕有悖邏輯之道。

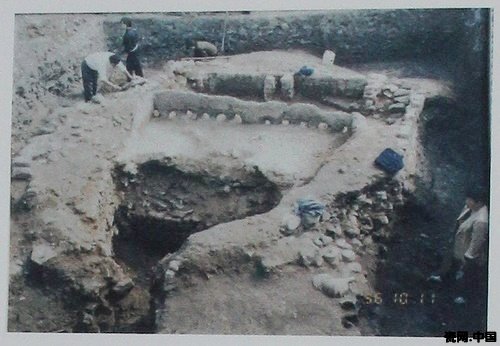

北宋以來,隨著窯具技術(shù)等一系列改進(jìn),窯爐體積相應(yīng)變大,這時(shí)窯爐有效容積可增至3--5立方米左右(見彩圖)。灶坑、燒成室的焰火處理較前有了改進(jìn),焰火道由原約5個(gè)增加到約12個(gè),通向窯主體及邊角處均有效采取控制和疏解手段,以保證窯體焰火的有效輻射以及溫度的均勻分布。這時(shí)北宋定窯白瓷達(dá)到了一個(gè)新的理想境界,形成了白中泛黃現(xiàn)象。加上北宋孔心匣缽、盤形支圈、環(huán)形支圈(詳見拙文《定窯匣缽、架支設(shè)計(jì)藝術(shù)及其功用》)的輔助,定窯出現(xiàn)了歷史的全新。