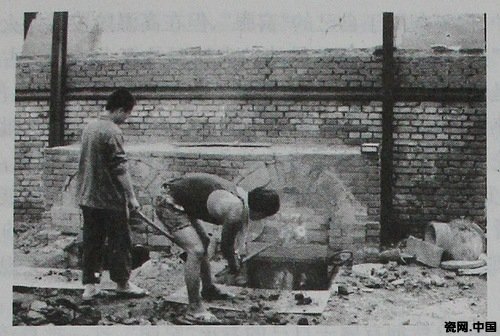

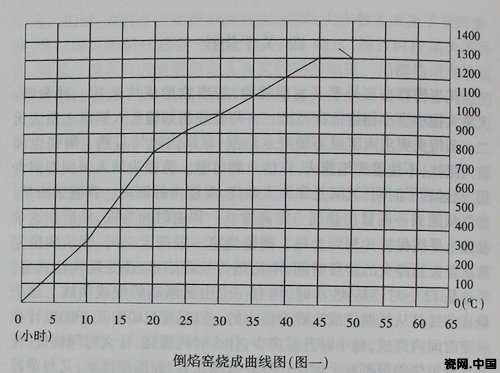

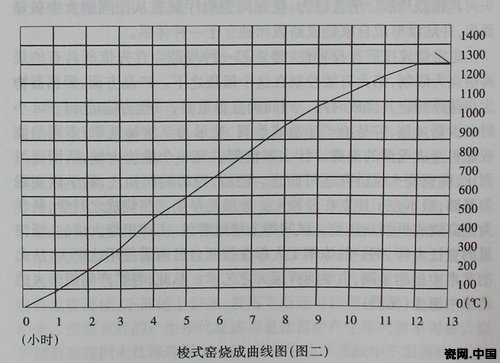

凡事物存在不外乎其發展規律,新事物形成均依其一種參照。大事大物小事小物皆依次類推。古陶瓷燒制如饅頭入鍋蒸之做法無二。蒸饅頭要求入籠屜不使浸水泡濕,靠鍋內熱氣蒸熟。陶瓷也須裝入匣缽,不使著明焰露火,以防火刺落砂。蒸饅頭從人屜到揭鍋食用,經過若干時間,其間是靠灶火煨燒,溫度由低漸高。普通做法是,蒸氣從籠蓋一圈冒出達到一定高度或一周遭時間為限,然后在這個基礎上平緩保持片刻即為熟。陶瓷燒窯一般規定時間,即從裝窯完畢從點火到停火的這段時間,不論是傳統倒焰窯,還是現代梭式窯,不論是12小時還是45小時,均有一個由低漸高的燒成曲線。這個燒成曲線是從長期燒成實踐中得出的。以溫度1280℃或1300℃計在一定時間內完成,每小時升溫多少,什么時間緩燒,什么時間快燒,什么時間恒燒等等都有個說法(見圖一,圖二)。而細細推來,又與蒸饅頭何其相似乃爾。筆者以為,燒制陶瓷程序就是從民間膳食中破譯而出,并陸續形成自家燒成路數而獨立于一種體系。

定窯燒成按照自身特性,建立起一種規范。首先依所具有的最高熔點為限制,焰火有效控制在這個極限之下。產品方面,根據器物大小薄厚而定其燒成時間。時間確立很重要,一般為燒成40—48小時。少則過急,容易給瓷器造成炸裂,變形乃至滾釉現象;多則給燒成燃料造成無謂的浪費。什么事情都講究一個最佳火候,所謂適可而止,陶瓷燒火也講究適可而止。經驗,經歷驗而知之,科學以實踐為基礎,根本在于建立在經驗上。經驗是早期定窯燒成之科學,科學為定窯燒成再創新經驗。試問街上烤紅薯的、店肆里烙大餅的、飯館里的烹飪大師、鋼爐前煉鋼工人都在按照自己所需使用這把火,從火的藝術中提純學問,由學問揮運火之藝術。從此,各類產品便于火的藝術中誕生(見圖)。