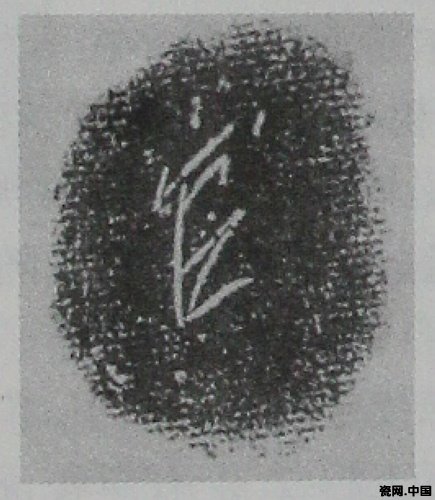

銘文書法藝術(shù)的鑒識,分為兩類,一類是專門刻款的書家(工匠)所刻,字跡規(guī)整而循法度。從對所見到的定窯銘文分析,刻款字跡要求是非常嚴(yán)格的。刀法即是筆法,線條圓潤,頓挫有致,具有絹、紙上墨書的神韻風(fēng)采。看北宋定窯五花口印花碗,底刻“瑯邪深甫”款(見圖),系用圓鋒竹刀所刻。間架完美,筆畫精到,筆畫轉(zhuǎn)折處,作提鋒筆,不使筆畫間產(chǎn)生“切割”狀,以保證字體的莊重感。再看同時期劃花蓮紋大碗,底刻“穎川記”三字,同為竹刀所為。此三字不同于“瑯邪深甫”的是,三字結(jié)體富于變化,“穎”字右首“頁”字起首一橫加長,對下是覆蓋狀,這同唐楷中一短橫形成對比。下部“記”字最后一筆有意長甩,加強(qiáng)書法神韻感;收筆時一“鉤”,作反向用筆,劃外添劃,且多雅致美(見圖)。最新于定窯遺址出土的“花”字款蓮紋刻花盤(殘片)同樣屬于這類字體的銘文(見圖)。“花”字刻于底足左側(cè),草字頭于下面“化”字立人形成連筆書。“化”右首“七”字順勢鉤出,然后隨手一小撇,如鳴鏑橫掃,備于靈動、超逸效果。中國書法“唐尚法,宋尚意”,早有定論在諸如此等眾多的定窯瓷器銘文中,自不難發(fā)現(xiàn)這種藝術(shù)內(nèi)涵。縱然有些銘文難免再現(xiàn)前朝書法遺韻,但整個宋代定窯銘文給人的書法視覺,卻是書風(fēng)多變,面目全新的。

“瑯邪深甫”銘文筆畫精到,筆畫轉(zhuǎn)折處,作提鋒筆,不使筆畫間產(chǎn)生“切割”。

“穎川記”銘文

“花”字銘文(曲陽縣定窯遺址文物保管所藏)

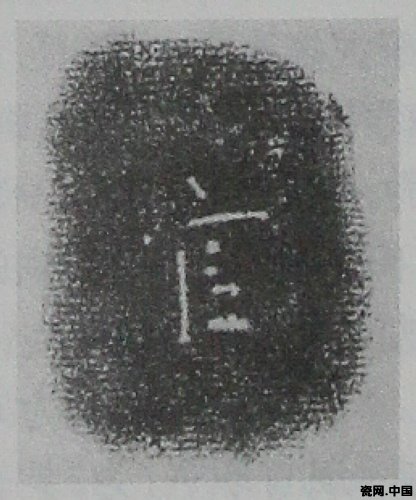

還有一種銘文刻款,則屬于刻花手自己所刻,當(dāng)然這種隨手刻也并非人人具備。在一部分刻花手中,具有較好的書法功夫。不論是官用還是民品,自然允許刻花完成后代刻銘文。在宋代定窯銘文中,有很大一部分并非嚴(yán)格的字體,而每每表現(xiàn)為揮灑自如,神采飛揚(yáng)之態(tài)。這種銘文多見于“官”字款,尤其唐、五代時期的“官”字銘文,更是各具特色。五代時期,五雙脊瓣口盤,底刻“官”款(見圖一)及五雙脊瓣口托,底刻“官”款(見圖二),還有五代五花口浮雕蓮紋碗底刻的“官”字。(見圖三),即為例證。由以上“官”字款的多樣化可知,在早期定窯銘文中,其字體使用并沒有一定的規(guī)范,為刻花手照吩咐應(yīng)手而刻,所以形成各具姿態(tài)的書風(fēng)和字體。到了宋代,尤其是官窯,制定了銘文的刻制形式和字體要求,逐漸形成定窯瓷器銘文的規(guī)范。

“官”字銘文(圖一)

“官”字銘文(圖二)

“官”字銘文(圖三)

宋代定窯是皇家文化與民間藝術(shù)有機(jī)結(jié)合的時期。在廣大的定民窯與華貴的定官窯之相互牽制、相互促進(jìn)的并行發(fā)展中,形成宋代定窯繁榮的景象。在民間有很多的能工巧匠,他們并不具備多高的文化,甚至不識字,而在社會文明和時代文化的影響下,創(chuàng)造了燦爛的民族文化。定窯銘文即是在這種大文化背景下產(chǎn)生的歷史現(xiàn)象。它是歷史上勞動者文化生活的再現(xiàn),也是作為封建社會人的貴賤界限與所用器物等級觀念的象征,抑或說這就是一幅宋代社會文化與生活的寫照。