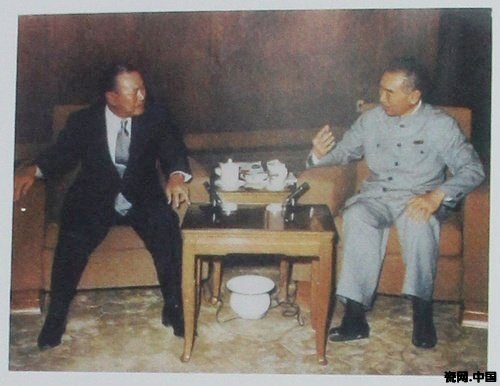

1972年日本首相田中角榮訪華,在北京向周恩來總理詢問中國定窯情況,周總理回答:正在恢復。正是從那以后,定窯才真正走向恢復的軌道。時在1975年,保定地區工藝美術定瓷廠籌建處成立,原曲陽第二陶瓷廠于1979年開始作仿定瓷,1983年廠名改為曲陽縣定窯瓷廠。此兩家定窯研究單位各具陣容,約共600余人以赴其任。1980年至1983年在北京和曲陽先后召開兩次鑒賞、鑒定會。世界各地專家教授蒞臨盛會。著名專家馮先銘、高莊、梅健鷹、李國楨、周淑蘭、王莉英等均應邀赴會。新西蘭中國陶瓷專家路易·艾黎先生以古稀之年參加了曲陽鑒定會,并賦詩以示祝賀(見另文)。

作為當時保定地區工藝美術定瓷廠(后改為曲陽工藝美術定瓷廠)技術骨干陳文增、藺占獻、和煥等人,均為早期定瓷試驗骨干,負責試驗的當時還有王玉峰、左樹林、劉孟儒等人。燒成的有劉占印、劉占山、張連好等。藺占獻為建廠以來培養的第一批原料師,陳文增與和煥分別擔任造型和裝飾設計。后來,由于工廠效益問題,其他同志因故調出。自1984年始,仍有陳文增、藺占獻、和煥、劉占印、趙平歐、張濤、牛占圈等人繼續在定窯艱難的摸索歷程中闖蕩。

以最初工作需要到產生愛好,以致產生獻身定窯研究事業的萌動和決心。這部分人有著寶貴的第一手資料與試制的直接經驗。因為研究成果不僅需要試驗數據、方法等,有些則是靠實踐經驗獲得成功。然而,試驗組緩慢的試驗成果與付諸大批量生產以及經濟效益存在著相當大的距離,甚至是研究試制愈深入時,其顧及生產及效益則愈差。雖然研究者心里明白,在當前市場經濟大潮中,如果研究與生產不能緊緊相扣,成果不能順利為生產利用,即得不到足夠的市場回報,而研究隨時就有被扼頸的危險。然而從一片空白中復起的微弱的定窯文化軀體,是不能按照人們主觀認識去達到目的的。失傳800年之久的定瓷諸工藝,繁雜、繁多、繁重,豈是一些簡陋工具幾個只有一片熱忱的年輕人幾個早晨能完成的。看來我們的期望實在太幼稚。從1974年開始,再到1984年和1987年,十多年中,兩家定窯恢復單位從憑著一種獻身的沖動到無可奈何的感嘆,經幾番坎坷、幾經顛簸之后終于先后關閉。

1987年冬,陳文增、藺占獻、和煥等人被迫北上靈山山溝,建立了河北省工藝美術定瓷廠,隸屬河北省國防科工辦之建華玻璃廠(九〇一九廠)。

定窯研究成果的鑒定,功不可沒,然而貼近歷史,才能鑒照當今。重大的新的思維下生發的研究課題又提出更艱巨的挑戰。物質與文化的交融,科學與藝術的交融,歷史與現實的交融,其研究目標卻是無盡頭的。繼北京、曲陽兩次大規模鑒賞鑒定會之后,陳文增、藺占獻等人在長期試驗、生產過程中不斷接觸新情況發現新問題。并對先前兩次鑒定會大部分鑒定成果產生了歧議。

定窯研究中的重要問題,主要體現在工藝及技術上。在宋代的歷史條件下所產生的定窯基本風貌,可做為當今研究者的基本參照。離開這一點去走捷徑,搞所謂相近、相仿、大致相同等等都是缺乏嚴謹的態度。對定窯的鑒定不純屬自然科學,而是以自然科學為基礎充分結合社會科學因素的一種屬于具有雙重意義和價值的學科文化研究。所以,在工藝技術鑒定方面尚有疑點:

問題之一:利用單刀機輪制作的泥坯,然后用石膏模壓印的所謂印花產品,同宋代利用轤轆手工拉坯,而后用手工在一種事先制好的陶范上拍印的印花制品,有著本質的區別。宋代傳統的拉坯印花工藝,講究泥料沉浮、揉泥,按順序、定方向。故待燒成產品后敲擊作磬聲。其聲清悠、悅耳、可賞裊裊余音,形成古定瓷“形、聲、色”三大特點之一。單刀機輪、泥料制備與傳統制法迥異,其泥料性能所達到的工藝要求與傳統制法的泥料性能相差甚遠,所作產品比重大,難以產生悠長聲色。更不可能達到“質近”,只能達到外觀的“貌似”。《定窯印花工藝初探》(《河北陶瓷》1993年第二期)由研究印花工藝專家和煥高級工藝美術師撰述,對印花工藝要求有個詳盡的論解。

問題之二:定窯白瓷的呈色問題,究竟是什么顏色?米黃色之說極其偏面的限制了定窯白瓷的呈色領域,導致了人們在試制生產諸過程中的錯誤認識。由于窯次燒成時間,四序變化,配方包括年代等差異,其白瓷呈色是絕對不可能一致的,加之燒成氣氛的不同是不可能限于一種呈色的。若用儀器測定,足可分為上百種乃至千種,決非一個米黃色。馮先銘先生講過:定瓷是由它幾個色澤的,米黃色不過其中一個品種。

色定研究必須正本清源,還歷史真面目。不管是哪個權威搞的成果都必須緊密的貼近歷史,尊重科學。黑、紫、紅定是定窯中之稀有珍品。紫色、色紫如葡萄;黑定、色黑如漆。紅定則如棗透亮沉麗。這種色定的工藝配方,均以礦物質原料合成,不用或根本不用化學色料。色釉于形制中的表現形式,往往是邊口處薄,下部近底足部厚,下部形成一自然圈狀。施釉比重,一般在1.5左右。

否定自己、否定過去,是任何一項學術研究的正常現象。研究獲得恒久、研究獲得最新,研究正未有窮期。

作為當時保定地區工藝美術定瓷廠(后改為曲陽工藝美術定瓷廠)技術骨干陳文增、藺占獻、和煥等人,均為早期定瓷試驗骨干,負責試驗的當時還有王玉峰、左樹林、劉孟儒等人。燒成的有劉占印、劉占山、張連好等。藺占獻為建廠以來培養的第一批原料師,陳文增與和煥分別擔任造型和裝飾設計。后來,由于工廠效益問題,其他同志因故調出。自1984年始,仍有陳文增、藺占獻、和煥、劉占印、趙平歐、張濤、牛占圈等人繼續在定窯艱難的摸索歷程中闖蕩。

以最初工作需要到產生愛好,以致產生獻身定窯研究事業的萌動和決心。這部分人有著寶貴的第一手資料與試制的直接經驗。因為研究成果不僅需要試驗數據、方法等,有些則是靠實踐經驗獲得成功。然而,試驗組緩慢的試驗成果與付諸大批量生產以及經濟效益存在著相當大的距離,甚至是研究試制愈深入時,其顧及生產及效益則愈差。雖然研究者心里明白,在當前市場經濟大潮中,如果研究與生產不能緊緊相扣,成果不能順利為生產利用,即得不到足夠的市場回報,而研究隨時就有被扼頸的危險。然而從一片空白中復起的微弱的定窯文化軀體,是不能按照人們主觀認識去達到目的的。失傳800年之久的定瓷諸工藝,繁雜、繁多、繁重,豈是一些簡陋工具幾個只有一片熱忱的年輕人幾個早晨能完成的。看來我們的期望實在太幼稚。從1974年開始,再到1984年和1987年,十多年中,兩家定窯恢復單位從憑著一種獻身的沖動到無可奈何的感嘆,經幾番坎坷、幾經顛簸之后終于先后關閉。

1987年冬,陳文增、藺占獻、和煥等人被迫北上靈山山溝,建立了河北省工藝美術定瓷廠,隸屬河北省國防科工辦之建華玻璃廠(九〇一九廠)。

定窯研究成果的鑒定,功不可沒,然而貼近歷史,才能鑒照當今。重大的新的思維下生發的研究課題又提出更艱巨的挑戰。物質與文化的交融,科學與藝術的交融,歷史與現實的交融,其研究目標卻是無盡頭的。繼北京、曲陽兩次大規模鑒賞鑒定會之后,陳文增、藺占獻等人在長期試驗、生產過程中不斷接觸新情況發現新問題。并對先前兩次鑒定會大部分鑒定成果產生了歧議。

定窯研究中的重要問題,主要體現在工藝及技術上。在宋代的歷史條件下所產生的定窯基本風貌,可做為當今研究者的基本參照。離開這一點去走捷徑,搞所謂相近、相仿、大致相同等等都是缺乏嚴謹的態度。對定窯的鑒定不純屬自然科學,而是以自然科學為基礎充分結合社會科學因素的一種屬于具有雙重意義和價值的學科文化研究。所以,在工藝技術鑒定方面尚有疑點:

問題之一:利用單刀機輪制作的泥坯,然后用石膏模壓印的所謂印花產品,同宋代利用轤轆手工拉坯,而后用手工在一種事先制好的陶范上拍印的印花制品,有著本質的區別。宋代傳統的拉坯印花工藝,講究泥料沉浮、揉泥,按順序、定方向。故待燒成產品后敲擊作磬聲。其聲清悠、悅耳、可賞裊裊余音,形成古定瓷“形、聲、色”三大特點之一。單刀機輪、泥料制備與傳統制法迥異,其泥料性能所達到的工藝要求與傳統制法的泥料性能相差甚遠,所作產品比重大,難以產生悠長聲色。更不可能達到“質近”,只能達到外觀的“貌似”。《定窯印花工藝初探》(《河北陶瓷》1993年第二期)由研究印花工藝專家和煥高級工藝美術師撰述,對印花工藝要求有個詳盡的論解。

問題之二:定窯白瓷的呈色問題,究竟是什么顏色?米黃色之說極其偏面的限制了定窯白瓷的呈色領域,導致了人們在試制生產諸過程中的錯誤認識。由于窯次燒成時間,四序變化,配方包括年代等差異,其白瓷呈色是絕對不可能一致的,加之燒成氣氛的不同是不可能限于一種呈色的。若用儀器測定,足可分為上百種乃至千種,決非一個米黃色。馮先銘先生講過:定瓷是由它幾個色澤的,米黃色不過其中一個品種。

色定研究必須正本清源,還歷史真面目。不管是哪個權威搞的成果都必須緊密的貼近歷史,尊重科學。黑、紫、紅定是定窯中之稀有珍品。紫色、色紫如葡萄;黑定、色黑如漆。紅定則如棗透亮沉麗。這種色定的工藝配方,均以礦物質原料合成,不用或根本不用化學色料。色釉于形制中的表現形式,往往是邊口處薄,下部近底足部厚,下部形成一自然圈狀。施釉比重,一般在1.5左右。

否定自己、否定過去,是任何一項學術研究的正常現象。研究獲得恒久、研究獲得最新,研究正未有窮期。