宋代是定窯發(fā)展的成熟期,尤其整個北宋,定窯呈現出前所未有的繁榮。這時已由早期品種的單調化發(fā)展到擁有盤、碗、枕、碟、洗、盞、托、瓶、罐、壺、缽以及爐、枕、薰、奩等器物,造型可謂豐富至極。明·高濂《遵生八箋》:“定窯者乃宋北定州造也。……其所造器皿,式多工巧,至佳者如獸面彝爐、子父鼎爐、獸頭云板腳桶爐、膽瓶、花尊、花觚,……瓶式之巧百出,而碟制萬狀。”賴于北宋政治穩(wěn)定,國家強盛,人民得以安居樂業(yè),定窯更以大批量多品種之生產規(guī)模極大地滿足著國民生活之所需,并在其日新月異的發(fā)展過程中,樹立了自己的形象,形成了自家特有的形制風范。

1.瓶、罐等立件產品的總體設計思路。是否為適合國民欣賞意識,定窯在這種產品設計中,借鑒并順應了宋代文化這個內涵,在器形設計中起到了繼承、發(fā)揚及導向作用。宋代文風一變隋唐豪放雄渾之體格,而更多的尚于明快簡潔,逐步形成宋代俊健樸素的文風。定窯形制同樣在潛意和變化著原有模式,改進變幻著自我的設計個性。以北宋梅瓶為例:小口、短頸、豐肩,以下漸漸收斂,形成小底、圈足。整個瓶身曲線嬌而健,體態(tài)修長而立足穩(wěn)定。這種形制的出現,大膽地打破了唐、五代時期的設計思想,敢放敢收,嘗試和把握設計藝術中的弄險趨向。然小口、小底形成上下顧盼照應,引起人們對秀麗的向往和體味,使形制具有高峻感和神逸感。

關于瓶、罐立件產品的器壁設計,是在保證形制前提下,對各部位,尤其是口與足加強支撐力和抑變力。支撐力的加強辦法是增厚器壁,使更具有負載功能。梅瓶等立件產品,尤其是修長的較高的器件,底部器壁厚度要超過上部或口部的一至二倍。只有這樣,器物在燒成過程中才有可能得以成功,而且置于廳堂或書房才具有穩(wěn)定性。

這是北宋定窯早已發(fā)現的形制設計奧秘,也是當代陶瓷生產所必備的常識。

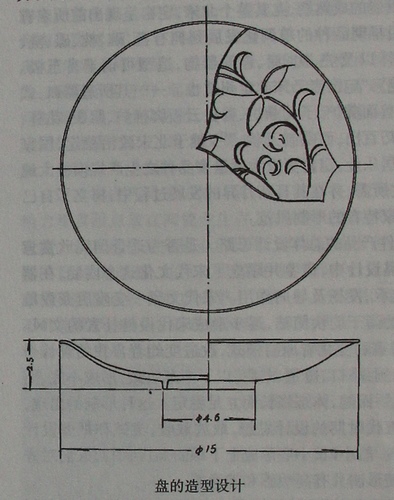

盤的造型設計

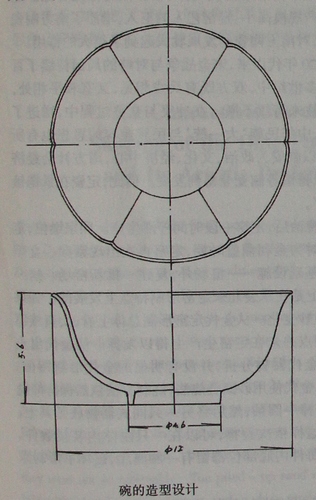

2.北宋定窯盤、碗的設計思維。北宋定窯是突破形制規(guī)范而走向新穎化的一個關鍵時期,對定窯沖出海內、走向世界立下了汗馬功勞。定窯盤、碗形制的創(chuàng)新同其它產品一樣,仍以簡潔俊逸為設計盤的造型設計方針。在唐、五代盤、碗的基礎上盡可能縮小底部直徑,使大底變?yōu)樾〉祝耔档赘臑槿ψ恪T谝话闱闆r下,一只盤或碗的底足約占口徑的1╱2或者2/5,在唐、五代,這樣的設計較普遍,能為社會所接受。北宋定窯大膽的改革,使底足直徑由原1/2改為不足1/3或1/4。在盤、碗深淺(即高)的設計上,遂由淺盤改為深盤,線形由斜臥變?yōu)橹绷ⅰ_@樣一來,唐、五代本來渾厚拙笨的盤頓時秀健俊逸起來(見圖),加之北宋釉與坯的改良及其他工藝的輔助,北宋定窯確乎風靡當時。

碗的造型設計

底足是如此,而北宋定窯盤、碗口部更是體現其精神的關鍵之處。唐、五代盤、碗唇口圓滑而較厚,缺乏氣質和藝術感。北宋定窯盤、碗口部處理,則是在器壁較薄的情況下形成的。首先它去掉了唇的厚狀,由薄沿而取代;同時剮釉露芒(芒口),使薄唇更顯得神氣俏麗。根據需要,個別作成花口狀。五代時多為四花口,宋以來多為六、七花口不等。盤、碗形制設計,至北宋已形成科學的設計規(guī)范,要求是按產品形制和計量大小規(guī)定設計厚度。為使產品在窯體內具有較強的抑變能力,增強其成型功能,形制的口部和足部一般要求薄一些。由圈足始向邊沿漸趨由厚而薄,目的是座底部位需有強力支撐;上部薄是為減輕底部的負荷,兩相照應,目的可達(見圖)。基于這種設計思維的奠定,北宋定窯一應產品形制皆出現根本性變化。注目北宋玉壺春瓶、龍首凈瓶以及龍、鳳盤、蓮紋碗、魚紋缽等都出落得清秀文雅,冠絕一時。俊逸簡約的線形變化形成北宋定窯形制壯美爽健的陽剛之氣,建立起承前啟后自我超越的形制設計機制。定窯陶瓷文化屬于社會大文化的一個側面,這一形制藝術典范的形成和衍進有力地推動了整個定窯的發(fā)展,并以此成為一方陶瓷至尊,形成波及四方而影響深遠的定窯系,先導了宋代封建王朝陶瓷制造業(yè)的經濟發(fā)展趨勢。定窯形制美的確立在廣泛為社會各階層接受欣賞的同時,更從根本上觸動著朝廷上下之官僚階層審美意識的轉換與更新,更以強大的藝術思維,把這新的成功耕種于華夏陶瓷沃野,啟發(fā)著后人對未來定窯形制的創(chuàng)新認識與追求。