定窯是中國宋代五大名窯之一。定窯瓷器產地在河北省曲陽縣,因曲陽古代屬定州所轄,故所產瓷器為定瓷。定窯創燒于唐,興于北宋,衰于元,是中國北方燒造幾代而影響深遠的一個瓷窯體系。以生產“白如玉、薄如紙、聲如磬”的白瓷而名聞世界,曾被進貢宮廷作為御用品。歷史上的宋金之戰,遂使風靡天下的定瓷毀于一旦。從此,這一瓷中瑰寶香消玉殞,淹沒在800年歷史長河中。

1972年,周恩來總理在北京會見日本首相田中角榮,提到中國定瓷一事。在周總理關懷下,中斷了800年之久的定瓷得到了新生。

1972年以來,在周總理關懷下,定窯開始著力恢復,陳文增先生就是這一時期涌現出的定窯研究領域的代表人物。陳先生從事定窯研制生產20余年,先后于《中國陶瓷》、《河北陶瓷》等一些國家級刊物中發表論文10多篇,定瓷作品屢獲國家級大獎。現為河北省曲陽定瓷有限公司總經理、高級工藝美術師,中國古陶瓷研究會會員,享受政府津貼優秀專家,河北大學、河北師范大學兼職教授。由此而知,在他手中能有一部40余萬字《定窯研究》論著問世,也就不足為怪了。

陳文增先生研究定窯成績卓著,在中國古陶瓷界早已聞名遐邇。第一次與陳先生見面是1997年10月在石家莊召開的中國古陶瓷研究會年會上。在那次接觸中,我發現他不多說話,很沉穩,屬內向性格,但卻透露著睿智和剛毅,這是我對他最初的印象。沒隔幾年,他把一摞厚厚的《定窯研究》書稿寄到我的案頭。讀《定窯研究》撲面而來的是一股濃郁的定窯文化氣息,從中感覺到研究者的艱辛以及技術與工藝的沉甸甸的分量。因而更加欽佩陳先生非凡的藝術才華和堅強毅力。當前各種陶瓷書籍可謂不少,但大多屬考證沿革與鑒定鑒賞之類。而陳先生所著《定窯研究》則著重工藝技術、生產制作。內容涉獵定窯古今生產諸工序,且論述嚴謹、見解獨到。尤其作者能站在中國大文化的歷史高度,縱論定窯今昔變化,遠瞻定窯未來科技發展,具有不可估量的史料價值和藝術參照。是一部難得的好書。

《定窯研究》通過試制生產,總結出一系列工藝理論,其引古論今,考證翔實,文字嚴謹,敢于否定本本和提出自己的觀點。在荒蕪浩大的古定窯址,陳先生鐵靴踏破,揣摸推敲,并經百以千計的試驗,終于弄明白了宋代定窯在窯具設計、裝窯燒窯及仰燒覆燒等方面的諸多問題(見《定窯匣缽、架支設計藝術及其功用》)。在定窯燒技上,陳先生提出不同產品之科學的燒成曲線,認為這個燒成曲線必須符合產品自身的燒成規律,規定了燒成的緩燒、速燒、恒燒三大階段的特性和燒成技巧。提出“定窯燒成按照自身特性,建立起一種規范。首先依所具有的最高熔點為限制,焰火有效控制在這個極限之下”(見《定窯窯爐及燒成藝術》)。關于色定問題,陳先生不囿成法,能于眾說紛紜中探索其科技與藝術真理。有學者認為,黑定、紫定、紅定為專門釉色配方形成,而陳先生根據反復實踐提出,“世傳黑定、紫定、紅定之說,并非色定中有這專門釉色(配方),而均為特定燒成氣氛條件下的黑釉窯變”(見《定窯概論·火燒三昧》)。

陳文增先生從研究分析入手,以古代定窯藝術驗證當代定窯風格。在《定窯叢考》中,陳先生對龐大的定窯遺址進行了踏勘和考證。提出宋代定窯是“官民同步發展”時期,從而形成宋代定窯的鼎盛和繁榮,并對宋代成型工藝之“拉坯成型”、“刻花手”等進行了研究和民間調查。在《定窯文化特征及工藝形成》中,有條有理、全面深刻地提出和解釋了定窯呈色、淋釉(淚痕)、刀線、芒口、手工味、豁口、跳刀紋等一系列工藝與技術問題,從而印證和演繹出當代定窯生產的諸工藝技法,從實踐和理論上與古定窯得以殊途同歸,獲得定窯藝術風格的統一。

宋代定窯之所以能獨領風騷,并享譽海內外,在于它有著其他窯口所無法比擬的優勢。在長期的研究實踐中,陳先生提出了“定窯形、聲、色”三大藝術特質的理論。“形”指定窯造型風范;“聲”指器物在敲擊下發出的動聽悅耳的韻律;“色”則是定窯特有的“泛青”、“泛黃”的乳色白。其《定窯形制特征及藝術趨向》、《定窯瓷器聲韻美的藝術形成》、《定窯白瓷美的藝術內涵》三篇力作全面深入地闡述了定窯藝術特色及其成因,個性化、藝術化地再現了定窯陶瓷的綜合美和高雅美。

三把刻花刀(自下而上:單線刀、雙線刀、組線刀)

作為定窯工藝美術傳承,陳先生的刻花藝術是不容忽略的。早在1980年,他就在其《定窯刻花藝術》一文中,第一次披露所創造的刻花刀具,并命名為單線刀、雙線刀、組線刀。他的刻花作品用刀神逸、線條勁健、形象多變。其刻花速度驚人,且不打草稿。更重要的是為繼往開來,總結出了一整套刻花理論。“定窯刻花……使用的是外斜刀法,即刻刀沿著所表現形象的外輪廓運動,刀行形外,以線托形。”古代定窯,刻花占很大比例,陳先生考證在70%以上。可知當時刻花隊伍是非常龐大的。但當時是否也有類似的理論指導,時間已歷幾代烽煙,改朝換代,當時境況不好意料。然而,千年之后陳先生第一次把它總結出來并經驗證無誤。“刀行形外,以線托形”,從此成為定窯刻花的經典理論。定窯印花,“是預制陶范,然后拉坯進行拍印,其次才是入窯燒制等。它是集多種工藝美術技巧于一身,是定窯材質美與文化藝術本質的有機結合和完美展示。”《定窯印花工藝及產品優勢》一文敘述周全,層次分明,既有藝術的發揮性,又備于工藝的可操作性。

歷史是前進的,文化是日新的。定窯恢復以后,擺在定窯人面前的重要任務是定窯發展問題。定窯走向何處去?這是歷史的問卷。固守前人,原地踏步,以仿制為最終目的是沒有出路的。《定窯“古、新、奇”三字發展戰略定位》一文,對這個問題作了深入研究分析和解答:“以仿為手段、新為目標,只有“新”字才是歷史(定窯)發展的真正命題和永恒的主題。”同時在《定瓷科技發展管窺》中呼吁:“讓定瓷典雅之風范,從收藏家柜子里,從博物館展窗里走出來,進入家庭、進人民間,走向整個世界”,“使繁衍幾百年的手工制作由機械化來完成”的驚人設想。站在當代和歷史的高度提出與認識這一問題,可謂見微知著,繼往開來。

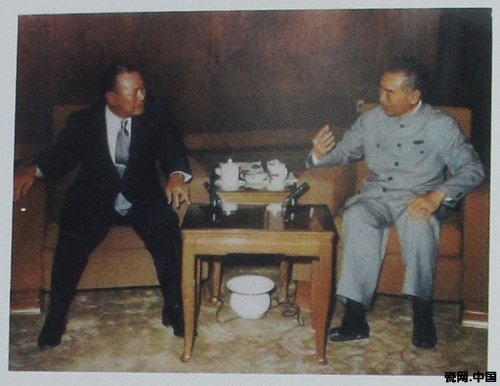

2001年3月11日,國務院新聞辦公室國際局副局長王國泰先生(左)受上海大世界吉尼斯總部委托給陳文增大師頒發“世界吉尼斯之最”證書。

《定窯研究》一書的問世,揭開了定窯藝術、生產之謎。提供了可資借鑒的工藝理論,指明了未來定窯的發展趨勢和方向。“日用美術定窯陶瓷”以及“色釉研究”、“印花工藝”等業已通過國家有關部門鑒定,為定窯研究的重要成果。《定窯研究》從古定窯考證入手,同時運用唯物主義史觀對定瓷研究史、銘文、鑒定、美學等均予以縱深探索。其次,收錄了陳先生詠定窯詩詞百首。詩與文、詩與瓷的相互融通映照,更能促進我們對定窯的全面理解。陳先生不僅是定窯工藝美術大師,又是著名詩詞家和書法家,號“鑿壁堂主人”,自幼以歷史上名人鑿壁自勵,臥薪嘗膽,自強不息。歷40年之潛心研習,于詩詞、書法方面有很深造詣,據說他正在創作瓷、詩、書三聯藝術作品,準備申請“世界基尼斯”,果真得以批準,那在世界陶瓷藝術史上是前所未有的。

陳先生具有深厚的文學功底和語言駕馭能力。因此,《定窯研究》不論行文綴字、說古論今均不失鴻博之見及蜚然文采。科技與工藝性著作,專業性較強,容易墜人模式化語言,常見為枯燥、呆板及直白的說教。一般情況下,非專業人員難以卒讀。陳先生《定窯研究》語言文白相間,跌宕有致,闡說藝術合情人理,使人能一口氣讀下去,思之有無窮回味。這不妨說是《定窯研究》一書的一個鮮明的語言特色。

歷史上的定窯,以宋為鼎盛時期,其間為皇宮燒造了難以數計的御用瓷品。更有大批大批的外銷瓷器從定州集起,通過絲綢之路走向國外。然而,由于歷史上陶瓷制作者社會地位原因,沒有專門著作流傳,直到晚清以來,有關書籍才陸續面世。定窯方面的著述,一直是個空白。《定窯研究》一書的出版發行,確如千年時空中一聲晴天霹靂,送來定窯研究與發展的新的生機。它是定窯歷史文化的總結,又是定窯科技與藝術的總結。它對于振興中華民族優秀的陶瓷文化,推動社會兩個文明建設,促進和加強定瓷的推陳出新,使定窯走出國門、推向世界,都將起到重大作用。

值此《定窯研究》一書出版之際,承陳文增先生不棄,要我為該書作序,因不揣冒昧,聊贅數言。謬誤之處,敬請指正。謹序。

中國古陶瓷研究會會長葉文程 1999年8月20日于廈門大學海濱東區14-20l讀書室