中國瓷器,分南北二系,南青北白。北方白瓷以邢,邢窯在今河北省邢臺市臨城(一曰內邱),為早期代表,繼之以定。定瓷之興作為封建社會的一項科學尖端,影響頗大,樹瓷壇一幟,蜚聲于四海五洲。

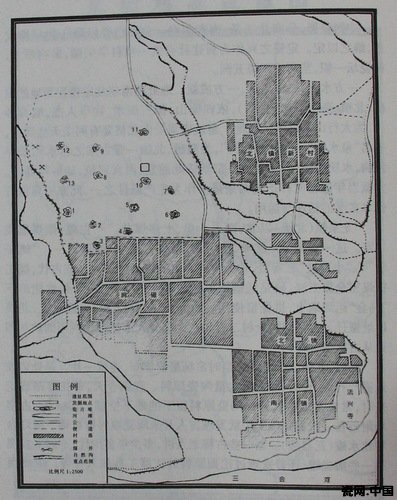

定窯遺址澗磁區平面圖(曲陽縣定窯遺址文物保管所提供)

一方水土,一方人物,一方成就。地處燕南趙北定瓷發源地的澗磁、北鎮、燕川一帶,依四面山,傍三面水,物華人杰,毓秀鐘靈,為太行山系之天寶之地。窯址密集處南北貫穿有兩條天然溪壑,一名“泉水溝”,一名“馬驛溝”,為澗磁、北鎮一帶古來之名水,現在這兩條溪壑澇年有水,早年干涸,據前輩講過去常年流水,長年流淌,水質純凈,冬暖夏涼。窯場依此而建,因宜定位,如群峰矗立。大概當年建窯時即把這兩條泉水作為生產條件之一,此亦可窺得古代水文學的精深與運用。

“龍泉鎮(北鎮)以北,西去十里,上多煤井。”白煤、煙煤蘊藏豐富。這一帶農民,耕桑之外,挖煤是其主要副業之一。“鴿子巷”位于定窯遺址附近。“小西坡”地址在曲陽縣靈山、野北一帶,均為古代有名的煤炭生產地。在古代,煤工掘煤完全靠土法,硬是憑借那原始的笨重的生產工具,毅然把地下“烏金”運到地上,供瓷窯使用。20世紀60年代初,為避水災,北鎮舊址搬遷,村落北移,全村二百余戶大部分人家抹房頂所用的爐灰即是從古窯場掘得。

澗磁、北鎮,四面環山,當時窯場星羅棋布,連成一片。是處諸坡丘盛產石英、長石、黏土等大量陶瓷原料。直到今天,每在修路或挖井時,常常發現古代開采陶瓷原料留下的地下空墟。1984年,古窯場附近在一次掘井施工中就發現古人開采陶瓷原料留在地下的燈臺和飲水罐(瓦器罐)。據一些古稀老人講,多少年多少代,不但常發現過一些陶瓷罐,還曾發現過挖掘原料的鐵器工具和人骨等。由此而知,大部分定瓷原料即產于這里。

北鎮法興寺處多官窯,專燒御用貢奉之瓷。精美瓷片,隨處可拾。官窯的興隆,促使民窯蜂起,雖條件技術較差,而形美質堅,技藝地道,尚不失名窯之風范。

唐末五代以來,定州是義武節度使駐地。四面通衢,客商云集,為該地區政治經濟文化的中心,也是定瓷貿易往來之集散地。