原中央工藝美術(shù)學院陶瓷系主任、教授梅健鷹先生說過:陶瓷藝術(shù)就是火的藝術(shù)。這句含蓄而富于概括性的話,實在不謬。多少代多少年來,凡事于陶瓷者,無不為這火而搔頭。迄今為止,雖然科學日漸發(fā)達,燒窯由原來的目擊測試,上升到儀器測試,并規(guī)定了升溫的燒成曲線。但因涉及到窯爐、產(chǎn)品器狀、燃料、時令等各方面因素的制約,火仍然存在著失控的可能性。

火是瓷器的“真主”,瓷器在火的依偎下誕生。但它同“水可以載舟,又可以覆舟”一樣,只要這個“真主”一旦失去理智,瓷器就會在它的迫使下泯滅。古代人燒窯沒有儀器,一般只憑眼睛觀察,用實踐經(jīng)驗去把握。根據(jù)窯位,裝不同器狀和不同大小的瓷坯,合理升溫。何時需速燒,何時需恒燒,在長期實踐中已形成了一條既可信、又較正確的方法和規(guī)律,這正是我們嘆喟的古代人燒窯的“神工”。

古代,凡瓷區(qū)都有專門的看火行業(yè),稱之為“看色業(yè),俗稱看色先生,即窯戶所雇之火候鑒定人。”他們根據(jù)長期的燒火實踐,從窯爐中火的顏色而辨別火的溫度。憑肉眼裁定,一般無多大出入。這種看火方法,20世紀50年代在地處古定遺址一帶的民間粗瓷窯場仍還沿用。

宋人燒窯究竟是如何燒法?燒成曲線與今有何異同?不見經(jīng)傳史載,難以確言。然《文房肆考圖『』說》卷三云:燒窯須“慎弗忽燼忽焰,炎涼不勻,”只一句話,基本上道破了古人燒窯的真諦。大抵從古至今忽燼忽焰只能造成“破璺走煙之失,器即有折裂陰黃之患矣。”想象而知,沿一條曲線徐徐而升,直至終極,然后止火。在古代,這大概就是火燒三昧的旨意所在。

定瓷燒造的極盛時期當推北宋,《博物要覽》說:“定窯器皿以宣和、政和年造者佳。”這個時期的瓷器色澤純正光潤,形體規(guī)整,邊足講究,這充分證明了當年燒成技術(shù)已達到了一定的水平。

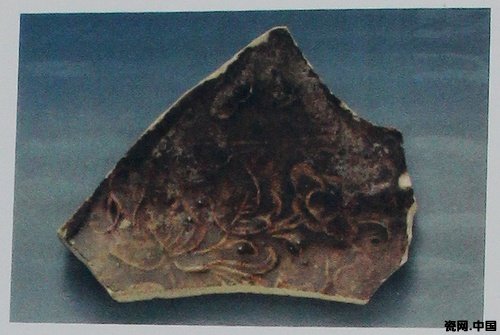

圖1、定窯醬釉印花瓷片(私人收藏)

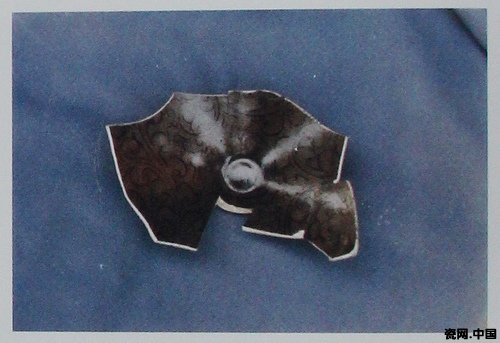

圖2、黑釉劃花盤(曲陽縣定窯遺址文物保管所收藏)

圖3、定窯黑釉碗瓷片『黑定黑如點漆,沉著穩(wěn)重,光澤厚實,細察壁面呈現(xiàn)橘皮狀。』

世傳黑定、紫定、紅定之說,并非色定中有這專門釉色配方,而均為特定燒成氣氛條件下的黑釉窯變。在通常情況下,溫度在1280℃左右時,黑釉如點漆,沉著穩(wěn)重,光澤厚實,細察釉面呈橘皮狀(見彩圖);溫度在1290℃左右,釉由原來的黑色趨向紫色,俗稱醬釉(見彩圖);溫度至1300℃左右,開始由紫色變紅褐色或紅色,此即所謂史載的紅定(見彩圖)。一窯之內(nèi)由于器物所處部位氣氛的微妙變化和受火溫度的差異,呈現(xiàn)出不同色澤,甚至在一件器物上產(chǎn)生一面黑,一面紫,或一面紫,一面紅的現(xiàn)象。這同古代鈞瓷所謂“人窯一色,出瓷萬般”大概是一個道理。

色定中紅定尤為名貴。色紅純正而又形體完美,尤為稀少。從黑定、紫定到紅定是靠煅燒而完成的。說到底,也是火的藝術(shù)。