1.架支。唐、五代定瓷燒制迄今尚未有覆燒工藝的發現。從北鎮(龍泉鎮)通天河西部河套所存遺址看,器物均為仰燒,故形成這一時期架支的基本特征和使用功能。歷史之使然,這一時期的架支只有圍繞仰燒這個主題做文章。

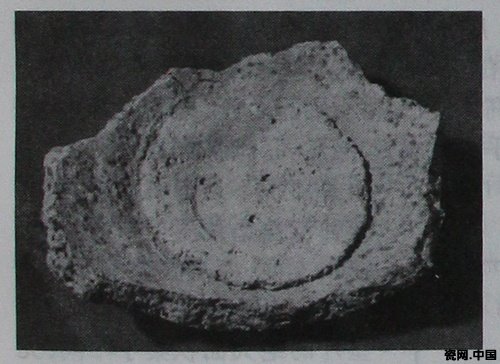

(1)墊片。在早期定瓷生產中,作為一種架支形式出現,為數不少。這種墊片多以粗泥料制成,厚度視所燒器物之大小而分為不同規格。大體參照并結合適用要求,較器物底足略有寬余。一般在50mm—lOOmm之間。這種墊片大致平展而非光潔,均非經過專門模具壓制和精工所為。而是裝窯時,由陶工們臨時把陶泥,置于平臺拍打而成。工藝簡單,頗具原始性。難怪遺世墊片多為橢圓、長圓、方圓等異樣形式,大小也不一致。細察墊片,器物放置部位尚能隱約辨得底足痕跡(見圖)。其痕跡有寬有窄,直徑也有大有小。時而多有墊片同器物底足粘連現象。從這些粘連的器物底足和留有的釉層呈色分析,均屬不同時期的產物。由此而知,這種墊片問世以來,已普遍應用于整個定瓷仰燒時期。

細察墊片,器物放置部位尚能隱約辨得底足痕跡。(私人收藏)

大量的標本跡象表明,這種墊片的使用,并非直接平置于匣缽里,而是事先在匣缽底內撒一層石英砂和匣缽粉(熟匣缽粉),隨之將墊片置于其上,再置器物。這樣安排,使本來匣缽內的一些疙瘩凹凸不平得到了有效的彌補和處理。在燒結過程中,墊片與器物的收縮還可以借助于石英砂和匣缽粉的自然滑動而順利完成。石英砂和匣缽粉的粒度,通常在40-60目左右,有時達60-80目。根據分析,在當時這是經過嚴格篩選的。

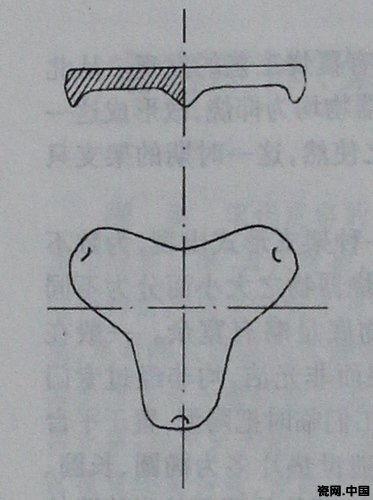

三角墊片

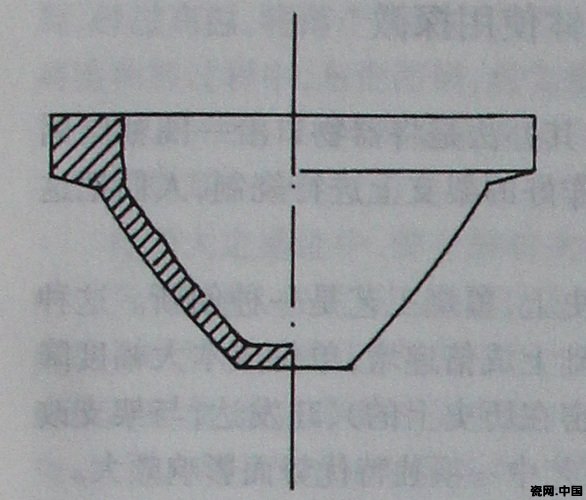

(2)三角墊片或稱三角墊磚(見圖),也是仰燒架支的一種。三角形的穩定作用,在古代生產生活實踐中已得到一定認識和應用。依其基本原理運用于定瓷生產工藝中,則是一種工藝同科學的具體結合,是古代勞動者聰明智慧的早期表現。這種三角墊片,借鑒了隋唐以來邢窯的形式設計,使用年代約在唐、五代乃至北宋初期。可以說,它是定瓷仰燒階段窯具的典型創造,使墊片趨于完美化和物象化的啟初。曲陽縣定窯遺址文物保管所藏一標本,在一件直徑250mm漏斗形匣缽中,底部平置一塊三角墊片,上面仰放一只素面黑定碗,直徑200mm左右。同普通墊片一樣,這種三角墊片其三角形式大致無別,支腿有高有矮,規格則因器而異。器物置于其上,不論盤或碗,瓶或罐有近乎一半成為“懸足”。即器物同三角墊片之附著面積不足60%。實際上,這種三角墊片不但節省原料,使用方便,而功能效果要比普通的墊片超出許多。由于三角墊片的絕大面積集于中間,無疑使整個三角固有質地強度增大,利用率相應提高。

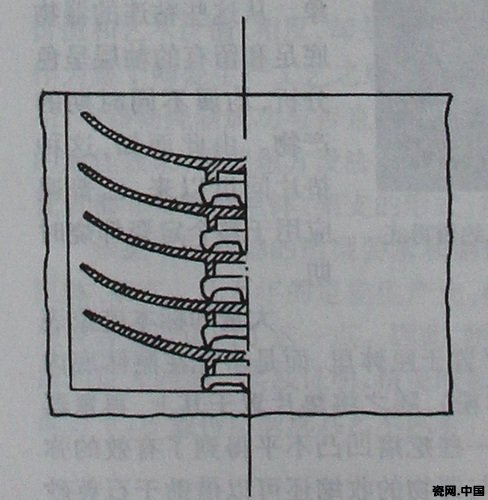

仰燒工藝中三角墊片的疊摞使用方法

三角墊片基本適用于仰燒各種器物。然它的主要功能則是發揮在盤、碗疊摞仰燒工藝中。方法是:在匣缽(宜用平底筒形)底部放置一塊三角墊片,裝好一件器物(盤或碗),然后再往這件器物里面放置第二塊三角墊片,接著放第二件器物,以此方法可疊摞數件器物或更多(見圖)。研究三角墊片的形式設計,原則上依所燒器物底足最大直徑定為三角墊片的三個支點。裝燒時,器物圈足正好與三角墊片的三個支點形成垂直線。當然,古代利用三角墊片,時有大小混用,工藝要求并非規范,難免出現脫足和粘連,而這種三角墊片的功能設計卻揭示了工藝同力學的默契統一。它的材質均為粗泥料制成,僅較匣缽料微細,所燒器物亦多為粗胎。在古代,由于科學依據和工藝紀律并不完全約束生產,故一些粗料墊片也常以燒置細瓷制品,原本兩種泥料收縮系數各不相同,湊在一起實為勉強。常常因收縮差異而造成器物變形傾倒、癱歪等弊病,直接于器物成品率構成威脅,更影響著定瓷經濟效益的提高。

利用三角墊片燒制器物,在每個成品中,自然給晶瑩光潔的內底留下釘痕和渣點,出窯時,器物尚需輕輕敲震才能取下。這種產品畢竟為大宗民用,勢不能進人高檔次。只是這種三點式工藝的發明與運用卻給后人留下了深深的思索。

2.匣缽。宋以前匣缽大都為一次性使用,同架支一樣,隨著器物燒出而被拋進垃圾。通過對大量的匣缽殘片觀察,這種匣缽口沿及相互套裝部位均刷有釉層(廢雜釉),并圍有一層至多層泥條,泥條多為匣缽泥料揉成。這樣處理,是為了所有窯內匣缽柱體保持穩固,從而達到密封的要求。有時是為了適應個別器物的高度,對匣缽規格進行了有效補充。有部分匣缽由于刷釉不慎,通過泥條縫隙進入匣缽體內,經過人窯燒制,形成匣缽之間或使器物同匣缽之間的嚴重粘連,遂造成原材物料的極大浪費。

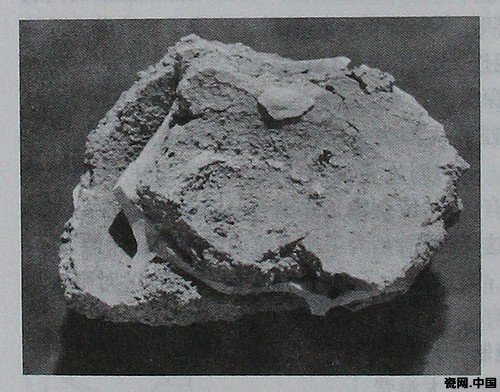

唐、五代期間,器物燒制,匣缽內只撒有匣缽粉、石英砂。(私人收藏)

還有許多跡象昭示:唐、五代期間,器物燒制,匣缽內只撒有匣缽粉、石英砂(見圖),不置任何墊片,將器物直接放置在攤平的匣缽粉上。因為這種方法缺乏對所燒物器的任何保證,導致很多器物底足上常粘有匣缽砂粒,在一些匣缽殘骸內留有的匣缽粉上也常粘有器物底足碎渣(見圖)。

匣缽殘骸內留有的匣缽粉上常粘有器物底足碎渣。(私人收藏)

綜上所述,這一時期的匣缽形式及其科學利用尚屬初級認識階段,制作設計都有待于完善。從大量匣缽殘骸分析,這一時期的匣缽造型薄厚程度、規整要求均無統一標準及規定數據。嚴格地講,這一時期的匣缽只是作為整個定窯生產過渡時期的產物,不可能依靠這樣的窯具燒出理想的產品。這個時期的匣缽,粗糙笨拙,內壁溝棱交錯,疙疙瘩瘩,顯然不適應直接放置器物進行燒制。縱有較理想的墊片作為彌補,也難以挽回其注定的失敗因素。因為匣缽的規整是器物架支順利成型的唯一基礎。離開這個原則,只能趨向問題的反面。

匣缽相互套接,不論是平底筒形還是漏斗形,均用粗料泥條進行封閉。在燒成過程中,泥條產生收縮并逐漸拉開大小不等的空隙。這樣,除外部所刷釉層因溶化時有滲入外,更受窯體內焰火氣流沖擊,不可避免卷進一些粉塵雜質。尤其是在高溫階段,器物釉面正處于氧化溶解,會嚴重影響器物釉面光澤及呈色。更有甚者會給器物造成落砂乃至火刺而成為麻面。勘其古遺址,這種情況并不少見。

隨著定瓷的逐漸興旺,匣缽逐步進化。五代后期以來,匣缽形式因器而變,大小高矮各具特征,利用率也由原來的一次性逐步進入多次性。開始由一般性使用向高檔完美的功能效果邁進。這個時期的匣缽,最常見的有兩種。

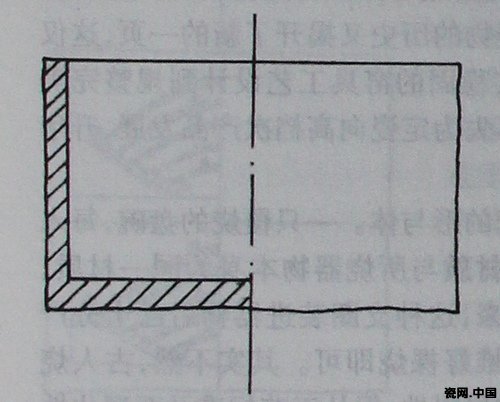

漏斗形匣缽

(1)漏斗形匣缽(見圖)。這種匣缽口沿一般較厚,約在15mm—20mm之間。從使用功能上講,厚沿主要在高溫下能對匣缽規整起到約束作用。外沿向下有一段垂直寬邊約20mm—30mm,順而收腹向下呈為錐狀小平底。壁厚由口沿以下至底部漸次而薄,由寬邊向內收腹時有一圈為15mm一20mm寬的斜平面,正好與相互套裝的匣缽接洽咬摞。這種匣缽無論是仰燒套裝還是兩個對扣使用都非常方便。由于設計已事先注意到了所置器物的規格,對匣缽套裝器物空間已進行了避讓處理,所以,即使套裝也自然不會損傷內部器物。

簡形匣缽

(2)筒形匣缽(見圖)。此種匣缽形如圓筒,直壁乎底。唐、五代以來多為仰燒使用。筒形匣缽,直徑因器而定,匣缽壁比漏斗形匣缽略厚,高度為器物裝燒要求所需。五代后期,這類匣缽除裝燒盤碗以外,也常用來裝燒瓶、罐、爐、枕等。同漏斗形匣缽一樣,使用時底部常撒些石英砂或匣缽粉,而后放墊片,置器物。總之,這一時期的匣缽形式,工藝較前有所改觀,但尚存在一定的缺陷。由于它為手工輪制,不可避免地存在著規格差異,燒制同一器物的匣缽其各個部位的數據要求也難于茍同,且規格大都較小,形體笨重,缽壁超厚,散熱慢,破損率較高。誠然,作為一個時期的匣缽形式和設計功能,當時所燒制品,不論從規格質量和形式殊難超越這個制度。其形制、工藝及使用方法尚有待于進一步成熟。