宋以來燒制盤、碗多用覆燒。其辦法是將器物口沿一圈釉層剔掉,底足朝上,口沿向下平置于制作好的架支上進行燒制,人們把這種燒成方法稱為覆燒。

在宋定窯光輝而漫長的生產(chǎn)史上,覆燒工藝是一種創(chuàng)新。這種工藝的實施,在原來產(chǎn)值、產(chǎn)量基礎(chǔ)上成倍遞增,單位成本大幅度降低,窯容率、成品率迅速提高。定窯在歷史上的興旺發(fā)達,與架支改革不無關(guān)系,以至成為定瓷生產(chǎn)工藝中一項獨特優(yōu)勢而影響頗大。

覆燒工藝的形成與開拓,標志著定瓷逐步走向完善與繁榮。然而,是否認為這一時期匣缽已完成歷史使命,從此由支圈取而代之呢?回答是否定的。架支的改革,由墊片仰燒趨于支圈覆燒的確在當時陶瓷領(lǐng)域為絕無僅有而蔚為大觀。然支圈和匣缽在盛裝過程中的原有分工,是絕對不能混淆的,并不存在相互替代。嚴格地說,覆燒支圈的問世,使匣缽獨立盛裝器物的歷史又揭開了新的一頁,這僅僅是一種完善,一種補充。為堅實穩(wěn)固的窯具工藝設(shè)計到規(guī)整完美的器物成形奠定了良好之基礎(chǔ),不失為定瓷向高檔次產(chǎn)品發(fā)展、升華而結(jié)出的一大碩果。

支圈之于盤碗,可以說是配套的形與體。一只覆燒的盤碗,每入窯離不開一個支圈。這個支圈的材質(zhì)與所燒器物本身為同一材質(zhì)。這里主要取其收縮一致。直觀看來,這種支圈裝進器物后已十分嚴密,沒有必要再利用匣缽作補充,堆好裸燒即可。其實不然,古人燒制陶瓷,在諸方面雖存在著一定的局限性,但從工藝標準乃至理化性能等一系列經(jīng)驗來看,已非陌生。科學證明,利用300mm直徑支圈堆高柱不可能穩(wěn)固,就是利用500mm直徑支圈堆高柱,也難以扭轉(zhuǎn)其倒柱的危險。

在古代,支圈與所燒器物本身都是采用細瓷泥制成,從半成品干燥縮水到入窯燒成收縮,收縮率為14%左右,也就是通常裝窯3m高的柱體,燒成收縮后將成為2.6m的柱體,這是其縱向收縮。而橫向收縮一般為13%,這樣計算直徑為300mm支圈柱體,收縮后直徑為258mm,按整個窯體數(shù)十個支圈柱體考慮,裝窯時堅而固的縱橫格局,經(jīng)過高溫,將落個“分崩離析”——大幅度的移位和擺動。器物在高溫釉溶過程中,東歪西倒,難免造成全窯報廢。雖然古代窯較現(xiàn)代窯相比,其規(guī)格小些,最低限度窯內(nèi)高度也要在2m左右,即使這樣,采用裸燒其失敗的代價也將極為慘重。

在偌大之遺址中,曾有被明火裸燒過的支圈,有的呈為麻面,有的呈為黑褐色,似乎可以認為這是支圈代匣缽進行裸燒的一種明證,其實也不然。在古代所遺支圈中,確乎有很多因受明火而導致火刺麻面的現(xiàn)象,但這并非裸燒所致,而是由于所套裝支圈的匣缽不慎損傷,而進入明火形成,應該視為一種個別現(xiàn)象。同五代前匣缽內(nèi)直接裝燒器物,因匣缽破裂使器物受明火一樣,是不足為奇的。所以,支圈只能盛裝器物,而不能替代匣缽。

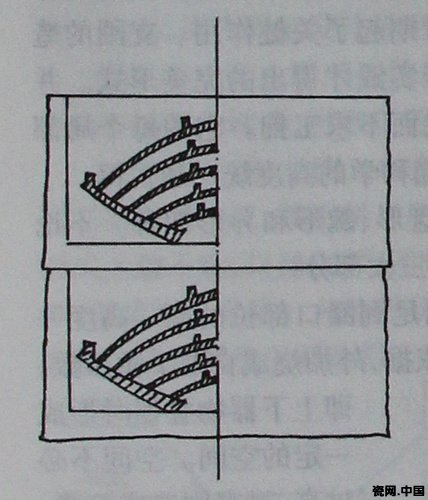

以匣缽為保護層壘窯柱

相反,支圈的利用都是以匣缽為外保護層,進行配合套裝,每件匣缽內(nèi)放置一組,每組10只或20只,或者更多。然后用組裝好的缽進行壘窯柱(見圖)。如此,才有可能保證燒成中器物的安全系數(shù)。至于說10只、20只支圈為一組,其在匣缽內(nèi)的收縮,無論如何是有限的。因為在這里支圈數(shù)量已明顯控制了收縮過程中的波動幅度。更重要的是,這種收縮波動已局限于一定范圍內(nèi),根本不可能造成大倒柱現(xiàn)象。即使由于某種原因,若干匣缽內(nèi)器物發(fā)生傾倒粘連,而由于整體大局是煅燒過的匣缽柱體,因此,不會影響整個匣缽柱體的安全。

支圈不能代替匣缽裸燒的另一個佐證是,支圈功用已限制了其連續(xù)性。因為支圈第一次使用時,已與所燒器物同時收縮,如果用支圈連續(xù)使用,支圈自然不再收縮,與再燒器物收縮形成相應阻力。何況沒有其他條件作為輔助,從而導致器物變形的可能性。其次,從支圈置器物的面積分析,其窄窄一圈,完全是為一次性使用所設(shè)計制作,其再燒器物的收縮系數(shù)已大大超出了支圈收縮后的放置面積。顯然,支圈不能進行連續(xù)使用。縱觀宏大規(guī)模之遺址,殘骸最多的當屬支圈,勿庸置疑,古代覆燒盤、碗的支圈皆為一次性使用。