《景德鎮(zhèn)陶瓷史稿》關(guān)于古代定瓷曾有這樣的記載:由于定窯的興隆,各地區(qū)為了擴(kuò)展自己的銷路,“無不紛紛仿造定器,以致成為定器風(fēng)靡全國的時(shí)期”。這種現(xiàn)象在歷史上是罕見的。在古代那種交通信息都不發(fā)達(dá)的情況下,社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的一項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)的利用,很難迅速傳播。而定窯生產(chǎn)經(jīng)營在這樣的歷史條件下,旗開一面并號(hào)令“三軍”,可知其燒制工藝、造型、裝飾均達(dá)到了一定水平,方能管領(lǐng)一代瓷器生產(chǎn)。令遠(yuǎn)近瓷區(qū)刮目相視,以致轟動(dòng)海內(nèi)。

這種社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的大規(guī)模轟動(dòng),堪稱絕無僅有。而支圈作為一種工藝新技術(shù),在這個(gè)經(jīng)濟(jì)興盛時(shí)期起了關(guān)健作用。支圈的造

型功能及燒制使用,是經(jīng)過了反復(fù)生產(chǎn)實(shí)踐才得出的完美形式。并非像五代前所作的墊片那樣,隨手成之而不求工拙。它的每個(gè)局部

融力學(xué)、美學(xué)于一體,是完美藝術(shù)同嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的高度統(tǒng)一和發(fā)揮。

支圈形式概而論之,可分為環(huán)形、盤形、碗形和異形四種。不論哪種形式,其造型均為圈頸、圈翅、圈足三大部分。

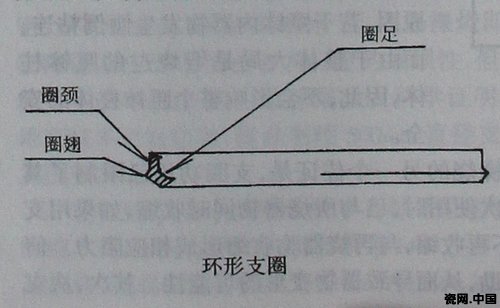

環(huán)形支圈

1.環(huán)形支圈(見圖)。圈頸是指從圈足到圈口部位的高。高度一般以所燒制器物內(nèi)底到外足的距離為依據(jù),外加燒成自然下垂系數(shù),即上下器物疊摞時(shí)形成一定的空間。空間不必過高,過高則造成浪費(fèi)。一般情況下加入下垂系數(shù)為5mm——lOmm為宜。下垂系數(shù)的加入,意在回避、矯正器物在窯爐中超高溫下所導(dǎo)致的自然下塌,間接地增強(qiáng)了器物承受能力。在古代,由于火候出現(xiàn)偏差和支圈設(shè)計(jì)失誤,造成器物與支圈大塊大塊地粘連現(xiàn)象頗為驚心。

圈翅。在整個(gè)支圈功能中,主要是對(duì)支圈高溫下的規(guī)整起著縱向保證作用。這凸起圈身約2mm一4mm高的三角形道埂,看上去很簡單,而實(shí)際上對(duì)控制支圈形變發(fā)揮著一定威力。在通常設(shè)計(jì)中,為了使器物不變形或少變形,常在光面器壁的口或底部飾以凹或凸的線紋,以改變器物口沿或底部燒成收縮方向,有意造成器物局部縱與橫交叉的收縮關(guān)系,起到口底規(guī)整的效果。古人為了燒制好器物,首先科學(xué)設(shè)計(jì)了支圈,利用了圈翅,這是一種進(jìn)步的工藝導(dǎo)向。

圈足,是器物直接扣置的部位,從圈頸內(nèi)壁向中心伸延,圈足寬約lOmm左右(特殊形式支圈除外),視器物口沿薄厚而進(jìn)行初步選擇。除考慮器物本身薄厚因素外,主要以器物收縮率為前提,認(rèn)識(shí)并掌握支圈與器物可能出現(xiàn)的收縮方位及幅度變化,使器物不致脫圈成“懸足”之狀。考慮拉坯過程中,同一器物因手工操作所出現(xiàn)的直徑差異。另外,還必須控制圈足過長,以免觸及互相疊摞的下面的器壁。諸此,均為圈足設(shè)計(jì)所不可忽視的因素。

圈足形式是由圈頸開始逐漸向中心斜下,形成輕微的斜度。這個(gè)稍有傾斜的坡面,可利于器物高溫成形與收縮。

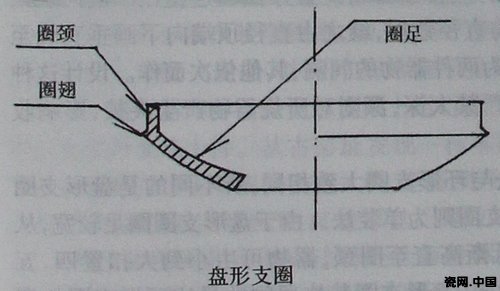

盤形支圈

2.盤形支圈(見圖)。在古定窯生產(chǎn)歷史上,這種支圈也較多見。同環(huán)形支圈一樣,其用料與所燒制的器物相同,均為細(xì)料拉坯制成。形式上斂下收,口薄底厚,同環(huán)形支圈大相徑庭。圈足同圈頸結(jié)為一體,很難劃出界限。大致形狀如一只空底盤子。邊沿裹束成為直垂之狀。圈翅緊依上部邊沿。這種支圈圈足厚而長,下部形變的可能性很小,故其圈翅近靠上部邊沿,像一道金箍,緊緊護(hù)視著其支圈邊口安然無恙。圈頸以下均為圈足,整個(gè)圈足內(nèi)壁形成一個(gè)輕微的凹狀斜面,從圈足頂端至圈頸逐漸向上傾斜,形成圈足較大面積,器物置放可根據(jù)圈足各部位直徑分別利用,可以置盤,也可以置碗。由小至大,順序扣置。

圈足頂端(即圈心)采用內(nèi)切形式,使支圈底足有意往窄里收(向支圈外斜下而收),盡量縮小支圈與匣缽放置部位的附著面積。這

樣,既利于支圈在大負(fù)載下的收縮,又給器物成型提供了方便。

盤形支圈。圈身高度沒有環(huán)式支圈嚴(yán)格,允許稍有誤差。這主要取決于外套匣缽相互扣摞時(shí)一組組不致相觸為標(biāo)準(zhǔn),而間隔又不允許拉得太大。在這里主要設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)放在直徑的精確制約上,以為后來的配套疊摞奠定基礎(chǔ)。通常只依圈足寬窄去設(shè)計(jì)放置器物的數(shù)量。從圈足頂端開始,從小到大放置器物以至圈頸處。在這種支圈上燒制器物,無論是盤或碗,大抵都能收到較好效果。有時(shí)為了更有效地?zé)破魑铮档涂臻g浪費(fèi),也可以按照器物尺寸制定支圈規(guī)格,然后根據(jù)支圈大小,再制作相適的匣缽。這樣,自然形成一套合理的工藝流程,這也正是古代定瓷工藝設(shè)計(jì)的旨要之處。

根據(jù)對(duì)古代支圈、器物配套設(shè)計(jì)的研究觀察,其直徑和高度遞增系數(shù)約為10%,這樣既合理利用了空間,又使依次裝好的器物不致粘連。為使更有把握地進(jìn)行摞置裝燒,我們得出這樣一個(gè)結(jié)論:即把所要套裝在盤形支圈上的一組器物,不論幾件,按大小規(guī)格依次仰套起來,然后平視上部口沿,只要幾件器物口沿大致形成一條水平線,這樣入窯時(shí)裝燒就不會(huì)發(fā)生問題。至少小規(guī)格不能高于大規(guī)格。

從圈足頂端放置第一件器物開始,計(jì)算間隔數(shù)據(jù),其高度約在5mm——10mm之間,可為最佳間隔距離。計(jì)算方法:在一條平行線上先訂好第一件器物直徑,然后按器物放置部位在這直徑一端向上畫出第二件遞增后的器物直徑數(shù)據(jù),繼之由直徑頂端向下畫垂直線至平行線,這段垂直線即為兩件器物的間隔,其他依次而作。設(shè)計(jì)這種支圈凹斜度不宜太大,嚴(yán)禁太深,深則對(duì)所燒器物產(chǎn)生夾挾,影響收縮,導(dǎo)致變形。

盤形支圈使用方法與環(huán)形支圈大致相同,所不同的是盤形支圈采用的是套裝法,環(huán)形支圈則為單裝法。由于盤形支圈圈足較寬,從圈足頂端孔處開始由低漸高直至圈頸,器物可由小到大扣置四、五只。所以以同樣高度為限,盤形支圈裝燒器物數(shù)量比環(huán)形支圈扣摞裝燒數(shù)量還要可觀。再一個(gè)優(yōu)勢是利用盤形支圈還可獲得不同規(guī)格的數(shù)種器物,按照這樣的套裝法,依次所裝大小器物還可以有所變化,造型紋飾均可別出心裁。但是,凡處于本圈足上依次大小器物,其直徑與高度數(shù)據(jù)不能變,只能在這兩個(gè)數(shù)據(jù)約束的前提下,去理解、變化、運(yùn)用。

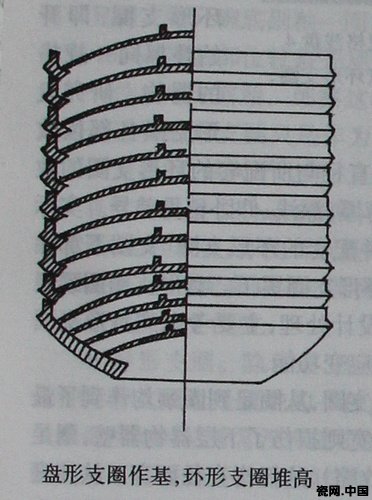

盤形支圈作基,環(huán)形支圈堆高

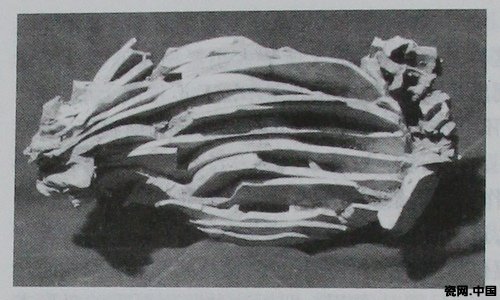

這種盤形支圈作為有效架支可單獨(dú)使用,每只匣缽里裝一組,然后將匣缽堆壘成柱,進(jìn)行燒制。另外,根據(jù)最新發(fā)現(xiàn),北宋使用這種盤形支圈時(shí),并非僅僅作為單獨(dú)使用的架支,而是同環(huán)形支圈相配合使用,即用這種堅(jiān)固厚重的盤形支圈作基,使環(huán)形支圈堆高(見圖)。每只匣缽內(nèi)一柱,每一柱只用一個(gè)盤形支圈,用若干個(gè)環(huán)形支圈。古人這樣巧妙安排,具有嚴(yán)密的科學(xué)邏輯及可靠的經(jīng)驗(yàn)保證。首先盤形支圈框架堅(jiān)實(shí),底壁與頸壁較厚,具有較大的承載能力和應(yīng)變能力;二是盤形支圈圈足較寬,即不但從底到高依次輕松地扣置數(shù)件器物,同時(shí)給整個(gè)支圈柱體以較大的承載,具有根基的穩(wěn)固性。還有,盤形支圈從設(shè)計(jì)制作上,以圈頸開始斜下形成寬部位的圈足,有意造成小直徑的支撐底足,與匣缽內(nèi)底附著面積相應(yīng)縮小,利于燒成收縮,變形程度同時(shí)降低。待盤形支圈按器物大小依次裝至圈頸,即開始利用環(huán)形支圈。這種環(huán)形支圈從設(shè)計(jì)上為統(tǒng)一規(guī)格,并與作基的盤形支圈圈頸內(nèi)直徑相統(tǒng)一。這樣按一圈一器即可以在盤形支圈上進(jìn)行連續(xù)疊摞。如此可反復(fù)裝置十幾件乃至幾十件。從古窯址發(fā)現(xiàn)一標(biāo)本(見圖),座基的盤形支圈本身裝有大小不等規(guī)格淺盤4塊,至圈頸開始裝置弧形深盤,并開始配以環(huán)形支圈,共計(jì)裝置14塊深盤。因?yàn)榇藰?biāo)本屬于倒柱粘連所致,上部已是殘缺不全,估計(jì)上部還會(huì)有疊摞深盤,只是無法看到而已。僅從這個(gè)殘缺標(biāo)本看,從盤形支圈至環(huán)形支圈算起計(jì)有20件器物,照此推測,古代利用這法,一組起碼要裝摞30塊以上。不同規(guī)格的器物(盤、碗),由盤形支圈裝的第一塊開始逐漸過渡到環(huán)形支圈,即開始疊摞同一規(guī)格的器物。研究盤形支圈各部位數(shù)據(jù),原來盤形支圈圈頸高度包括口沿直徑與所配套的環(huán)形支圈的數(shù)據(jù)相一致。其他部位為獨(dú)立成形。薄厚、深淺、仰臥稍見差異。實(shí)際上盤形支圈自圈頸已開始趨變?yōu)橐环N配套的環(huán)形支圈(支圈下部除外),不過其口沿外直徑大于套裝的環(huán)形支圈罷了。盤形支圈圈頸壁厚約比環(huán)形支圈厚一倍。前人這樣設(shè)計(jì)處理,主要考慮到盤形支圈為座基使用,必須具有相當(dāng)?shù)某休d和應(yīng)變功能。

座基的盤形支圈本身裝有大小不等規(guī)格淺盤4塊,至圈頸開始裝置弧形深盤,并開始配以環(huán)形支圈,共計(jì)裝置14塊深盤。(私人收藏)

通過反復(fù)實(shí)踐證明,配套的環(huán)形支圈,從圈足到圈頸均作到了最佳數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)。圈足寬窄得當(dāng),圈足過寬則損傷了下層器物器壁,圈足過窄,容易造成器物局部脫圈(燒成收縮),這僅指直徑而言。從高度上更是精心獨(dú)到,從疊摞第一只環(huán)形支圈一開始計(jì)算其器物的凸出高度,再放置第二只環(huán)形支圈,同時(shí)放置第二件器物,其中這環(huán)形支圈的圈頸高度即為兩件器物的間隔距離。這也難怪古代環(huán)形支圈的圈頸都不高,原來它表示著一種限制功用。

座基的盤形支圈裝燒器物一般要比配套的環(huán)形支圈裝置的器物高度小些,以免觸及環(huán)形支圈所裝置的器物內(nèi)壁。以使在盤形支圈圈頸與環(huán)形支圈圈足接洽處即開始形成一定的空間。總之,環(huán)形支圈燒制器物的高度規(guī)格必須依盤形支圈上器物的高度為限制。只要掌握了盤形支圈上的器物規(guī)格,環(huán)形支圈裝置器物規(guī)格可隨之而變。如果在一組統(tǒng)一規(guī)格器物中需要加進(jìn)一兩件規(guī)格不同的器物,則必須改變環(huán)形支圈的圈頸高度,或增或減。道理即明,均可隨心所欲。

3.碗形支圈。其產(chǎn)生年代較晚,一說是金代。常見有粗泥料和細(xì)泥料兩種制成。形狀較盤形支圈深,其他部位大同小異。通常用來燒制一些仰燒產(chǎn)品。據(jù)考:宋代宮廷,因?yàn)槎ù捎忻⒍挥茫_始由汝州造青瓷。定窯即著手改革裝燒窯具的局部工藝。碗形支圈的產(chǎn)生,大抵與此有關(guān)。其實(shí)這樣改革似乎是“扯襟補(bǔ)肘”,只考慮光潔其口沿,而忽視臟了內(nèi)地。曾見一個(gè)粗瓷碗形支圈所盛裝的仰摞標(biāo)本,其匣缽直徑230mm,高200mm,碗形支圈直徑為150mm,上面共仰摞9只碗。每只碗底剔釉一圈,也叫砂圈,金代定窯較為多見。剔釉約寬lOmm,露胎部位較整齊規(guī)矩。在這一組仰摞器物中,只有最上邊的一件內(nèi)地?zé)o露胎。細(xì)察這種碗形支圈沒有明顯的圈翅和圈頸。原因是這種碗形支圈只是作為對(duì)上部器物起個(gè)承載作用,以達(dá)到不癱不倒為目的,并利于收縮。

在這件直徑230mm的匣缽中,盛裝直徑150mm的碗,仰摞時(shí),雙手撐器,輕輕放置,務(wù)使所放置的器物準(zhǔn)確無誤地置于下面剔釉的露胎部位上,這種配套仰燒的器物,底足基本統(tǒng)一,足足相垂,直接加強(qiáng)了燒成中的承受作用。

4.異形支圈。除環(huán)形、盤形、碗形支圈外,還有一種異形支圈,這種異形支圈也是覆燒的一種,是應(yīng)變某種器物的不同型號(hào)和造型要求而產(chǎn)生。它常常沒有固定的形體,同碗形支圈大體相仿,只是在腰部加了幾番轉(zhuǎn)折,轉(zhuǎn)折隨燒制器物要求而定,或放或斂,或高或矮,意在為不同型號(hào)的器物創(chuàng)造適合位置。在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)折曲線間隔時(shí),主要考慮器物放置后不致相悖為宜。異形支圈的壁厚從底部至口部漸次而薄,底部通常有5mm-一10mm,口則為3mm一5mm,底為平底,沒有像盤形支圈的那種向外斜切的形勢。

異形支圈規(guī)格一般不大,直徑大都在200mm左右。根據(jù)這種支圈的器壁薄厚,是不可能有多大承載能力的,更不可能像盤形支圈那樣可以連續(xù)疊摞數(shù)十件器物。據(jù)推測,這種支圈一般承受負(fù)荷在10件盤、碗之內(nèi),燒成要求同樣每只匣缽內(nèi)一組。

異形支圈設(shè)計(jì)制作精密,能燒出較理想的高檔器物,其弱點(diǎn)是在半成品拉制時(shí)要與所燒器物的規(guī)格相一致,尤其必須限制在一定數(shù)據(jù),否則事與愿違,也不可能解決粘連現(xiàn)象。

這種異形支圈的產(chǎn)生年代約與盤形、環(huán)形支圈為同一時(shí)期,用料大多為細(xì)瓷料。這種支圈較少,大概是因?yàn)樗c所配燒的器物很難統(tǒng)一的緣故。在古代也只是一些技術(shù)嫻熟的老師傅能拉制,或由這些老師傅指揮監(jiān)制。盡管如此,這種獨(dú)到的精美器物燒制的特殊手段,在今天仍有很大意義。

同碗形支圈一樣,這種支圈沒有明顯的圈足、圈翅和圈頸。原因是異形支圈從底而口依次扣置器物后,已經(jīng)對(duì)支圈本身增加了很大的抑變功能,加上中間幾番轉(zhuǎn)折,無需再加圈翅加以限制,又由于口沿之上不再疊摞支圈,故也沒有圈頸,只有輕微凸紋作圈足而扣置器物。