1.孔心匣缽的形成與功用 器物覆燒是北宋特定歷史條件下定瓷的生產方向。它的形成使單件匣缽盛裝率平均遞增10倍以上。這空前的工藝改革,無疑刷新著窯容記錄和變化著裝窯結構。開始形成新的匣缽形體和使用方法。

支圈的出現,使原有的匣缽盛裝稀疏型一躍趨于密致型,同樣對器物質量及成品率都有較大促進。然而,事物都含有它的雙重性,由于改變了窯容及架支,原有的正常燒窯方法相應出現問題。首先導致燒成氧化功能減退,窯體內隨之發生懸殊性溫差。產品局部出現“煙熏”現象等等。孔心匣缽的出現正是在這種燒成頗感困惑的情況下應運而生。它順應并引發了新的生產工藝潮流。旨在扭轉架支改革后繼踵而至的燒成不適應性。改實心為孔心,首先使窯體內自下而上保持足夠的氣流暢通,焰火按照人們的意志開始了均勻的分布,有效地平衡了窯體內各部的溫差,尤其解決了窯體內垂直溫差。同時控制、減少了因器物盛裝過密而造成的癱倒、粘連、欠火和皮焦里生等弊病,為新時期定瓷生產開辟了道路。

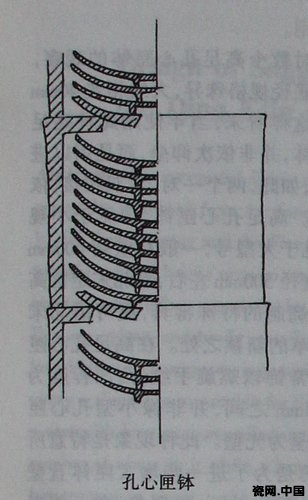

孔心匣缽

2.孔心匣缽的造型藝術 (1)孔心匣缽或稱開底式匣缽(見圖)。造型同筒式匣缽外觀無多大區別,只是匣缽底部開一孔,孔的直徑大小因燒制器物規格而定。所不同的是,這種孔心匣缽的外底周圍進行了斜面旋削,旋削后的效果呈為斜坡,旋削面較規整。進行如此處理,目的是便于仰、扣雙重使用。匣缽制作為手工拉制,匣缽內壁由轆轤旋轉作出,一般情況下規整度不需調整,只處理外底即可。另一方面,在對許多這種匣缽的實物來看,有些對內底的空心周圍也進行了旋削處理。據分析,這是為了保證匣缽使用過程中,適應某種需求而進行的個別補救,并非每個匣缽都作如此處理。

在造型方面,孔心匣缽雖然也很粗糙,形體笨拙,不見任何工藝的特殊加工,而整體形式,尤其從功用要求上卻蘊藏著極微妙的科學設計藝術。這種匣缽底部與壁身轉折處較厚,而且同支圈的圈翅一樣,并凸出一段匣缽翅,從而使匣缽底部規整首先贏得了可靠優勢,并增強了匣缽本身的堅韌和牢固,增大利用率。從匣缽翅以上由厚而薄,至口沿形成一定規格的厚度。分析這類匣缽底與口或口與口粘連的泥條跡象,證實當時不僅仰用而且還對扣。更鑒于這些匣缽的口沿平展,規整度較好,說明當時使用過程中,不論仰置還是對扣使用,匣缽接洽比較吻合,無疑強化了高溫下自身的抑變成分,從而使盛裝的架支器物得以順利成功,促成一整套完美的燒成工藝。

圖2、高足空心匣缽

(2)高足空心匣缽(見圖)。此種匣缽為孔心匣缽的同族,是古代匣缽集群中的巨型作。它主要用于燒制大件或較厚的器物,對抗負荷有更大效果。它在近于孔心邊底部位壁面較厚,整個底部由平底改為高狀圈足,孔心周圍從外部向里旋削斜坡約20°到30°左右。由于本來的高度加之向上的旋削斜面,相應使孔心底部自然上移,使本來的高足更進一步。從功能意義上講,間接增強了匣缽在大負載下的抗撐作用。

從對數個高足孔心匣缽的觀察,口徑與底徑規格殊異,大約相差40mm左右。這樣看來,當年使用此種高足孔心匣缽,并非依次仰壘,而是用以進行對扣,如此,兩個一對,雙雙相接,依次裝燒。高足孔心匣缽,少見于小規格,多見于大型號,一般在壁高400mm左右,直徑500mm左右,是北宋定窯高檔盤碗燒制的特殊窯具,更可謂北宋匣缽改革的新穎之處。在高足孔心匣缽壁外常飾以螺旋手紋,凸凹程度為3mm一5mm之間,并非像小型孔心匣缽那樣呈為光壁。此種現象是特意所為,目的是為了進一步增大匣缽直壁的抗變因素。另一種現象,在一些高足孔心匣缽外部常見于用耐火泥抹了一周防護層,這樣做,當時大概是為了匣缽柱體穩固而加的保險支撐,決非一次性使用。因為,這畢竟是一種特殊發現。

孔心匣缽的利用,使燒制器物成色好,釉溶效果能至佳,尤其較一般實底匣缽裝燒的更理想。原因是孔心匣缽使火焰便于流通,不留死角。而且采用了覆燒架支,器物實行疊摞,匣缽體內形成器物轉折反復空間,便于高溫下的保溫與恒溫,以致形成北宋匣缽新領域,為定瓷燒制諸方面贏得了優勢。

在定瓷失傳千年之后,重招其國粹民魂,恢復其傳統的工藝做法,研究其當時窯具形式設計藝術及其運用原理,確實是一個較大課題。限于本人水平,加之條件簡陋,經驗尚缺,其困難和阻力可想而知。然而,我們還是在最艱苦的情況下堅持研究和探索。踏遍遺址,翻舊覓新,同時將研究理論付諸實踐予以驗證,收到較好效果。