張志樸,教授,研究生導師。大學先后工科專業和藝術國畫專業畢業,獲雙學歷。山東省藝術設計家協會副主席,山東教育書法家協會副主席,山東美術家協會陶藝委常務副主任,山東陶瓷協會濟南分會會長,中陶協藝委會常務理事,山東陶協副理事長,山東省優秀陶瓷藝術大師,山東省工藝美術大師。

主攻中國畫花鳥方向和現代陶藝研究,其寫意花鳥畫、寫意人物陶藝作品和紫砂壺作品在美術界有較大影響,深受 人們的喜愛。逾百件作品獲省和國家級獎勵,眾多作品為專業機構和個人收藏。

出版專著

2007年山東美術出版社出版《花鳥名家張志樸》

2009年山東美術出版社出版《跟名家張志樸學畫魚》

2010年華夏美術出版《歸于樸—張志樸國畫與陶藝》

2010年山東美術出版社出版《煉土紅塵—張志樸民俗陶藝作品》

2011年華夏美術出版《齊魯民俗游戲文化研究—張志樸民俗游戲陶藝作品集》

志樸雕塑大家談

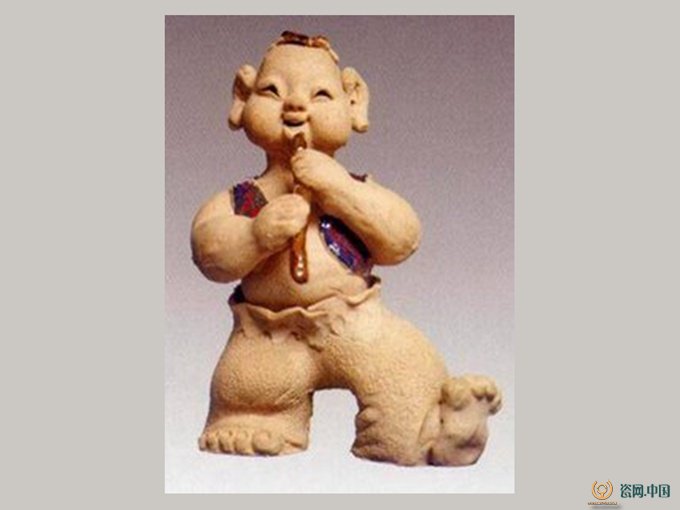

志樸雕塑大都描寫平民百姓的生活,形象憨厚樸實,衣著簡樸大方,給人以親近感。(孫墨龍)

志樸雕塑以農民和城市平民為創作對象,表現普通人的日常生活,取材常見普通,但實實在在。是深受人們喜愛的好作品。(孫墨龍)

志樸雕塑采用大寫意手法表現勞動人民的滄桑質樸感十分到位,源于生活又高于生活。(桑恒昌)

志樸雕塑采用幽默夸張的手法描寫勞動者,形象生動,活潑大方,可謂之“漫畫雕塑”。(張志民)

志樸雕塑夸張有度,突出重點,不究細部,給人留下難忘的印象。(張志民)

志樸雕塑題材豐富,貼近生活。作品幽默夸張,賦予泥土以生命的活力,在大樸大拙中形成大美,表現出當代藝術家特有的藝術靈性。(張望)

志樸雕塑粗看又粗又丑,細看不同尋常,越看越有意思。就像品茶一樣,越品越有味道。作品在拙樸之中追求大美。(韋辛夷)

志樸雕塑透著一股濃厚的鄉土氣息,他的陶藝人物大多取材鄉間農家,男女老幼都是土生土長,自然生動,真切天成。(于明詮)

支英琦高級編輯(著名藝術評論家):

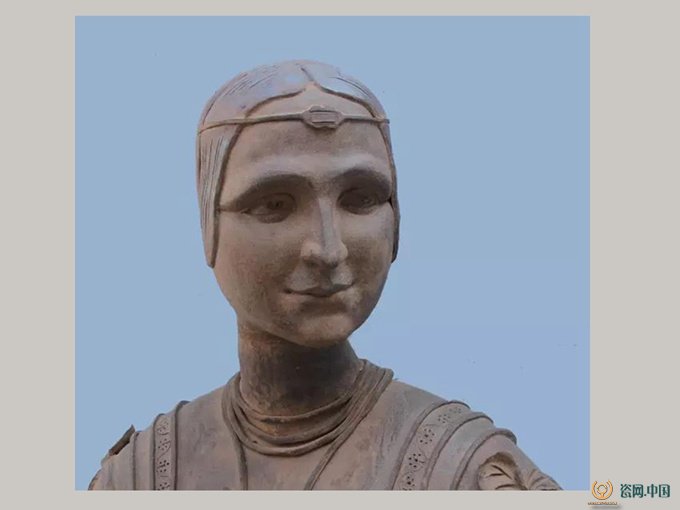

泥土,也許是這個世界上最拙樸平常的物質了。同時,泥土也是最深邃和奧秘的物質。它生長出茂盛的林木花草,使地球呈現葳蕤生機;它生長出糧食五谷,養育著生生不息的人類。然而,當我系統觀看了張志樸先生的泥塑藝術之后,不得不嘆服泥土的另一種神奇:一堆不成形狀的泥巴,經過張志樸先生的靈性創造,居然變成了一組組具有鮮活生命的藝術品。那些形態各異、動作夸張的泥塑,性格鮮明、內涵豐富,靜下來,似乎可以和他們促膝談心。

如果我們稍加觀察就會發現,鄉土人物題材的雕塑,成為了張志樸創作的一大主題。泥土,來自于廣袤的鄉野,用泥土來雕塑形象,鄉村題材自然是最恰當的。而生活在城市里的現代人對于泥土已經疏離了,城市里的泥土被覆蓋在堅硬的水泥下,城市的地面是生長不出莊稼的。對于鄉村的回望,在更深層的意義上也代表了一個時代文化的回望。張志樸傾注了更多的心力,用在大量農村題材的創作上。對于農民,他有一種深厚的感情。也許這種感情來自于他作為“知識青年”下鄉的經歷,更多地,來自于骨子里對于土地和土地上勤勞樸實的農民的親近感。詩人艾青曾經吟詠:“為什么我的眼中常含淚水?因為我對土地愛得深沉”。一個藝術家,必須有著對于土地盤根錯節的摯愛,才會產生對于土地上農民的發自內心的歌唱。閑暇時,張志樸常常一個人到鄉下,在田間地頭,同鄉親們聊聊農事,一起做些農活。和農民在一起的時候是他心神最愜意的時候,他從鄉親們身上發現了久違的原始的感動。他們,是土地上最樸素、善良、勤勞的一群,也是最踏實、隱忍、快樂的一群。漸漸地,他體悟到農民的生活,早已不是“面朝黃土背朝天”,而是一種活生生的、有血有肉、有聲有色的新生活,他們的生活本身,就是一首婉轉優美的樂章。他要歌唱土地,歌唱農民,而泥塑和陶藝,恰恰成為張志樸表達這一情愫的載體。于是,他結合自己長期國畫創作的經驗,在制作的過程中,注意雕塑語言的運用。在人物塑造上,重視大結構,有意忽略細部的完美,增加了人物形體的滄桑感和勞動帶來的力量感。他常常給人物穿著粗布衣裳,臉部和手腳等裸露的部位則是凸凹起伏,使農民們樸質的形象更加具體而深厚。

生活中的志樸如同他的名字,質樸而寧靜,熱鬧喧嘩的市井生活似乎與他無關。平常,他的工作是繁忙的,雕塑和繪畫只是他的業余愛好,或者說,是他的另外一種生活方式,一種使生命和心靈更為安妥的方式。他很少參加一些無關緊要的活動,一俟閑暇,他就跑到南郊一處租來的房子里,和泥巴打交道,他的手是會說話的,他體會著一種和泥土肌膚相親的快慰。當他把一件件泥胎的作品小心翼翼地放進窯里時,是他內心最為幸福寧靜的時刻。火光映著他的臉頰,一件件來自泥土的作品在窯變,我覺得,這何嘗不是張志樸自身窯變的過程?遠離了生活里的浮華和熱鬧,靜守住生命里的樸素和真誠,用心靈里最簡單的聲音,歌唱,并不在乎有沒有人聽到。

大音希聲。真正歌者的聲音,是一種天籟;

呂鴻鈞研究員(藝術評論家):

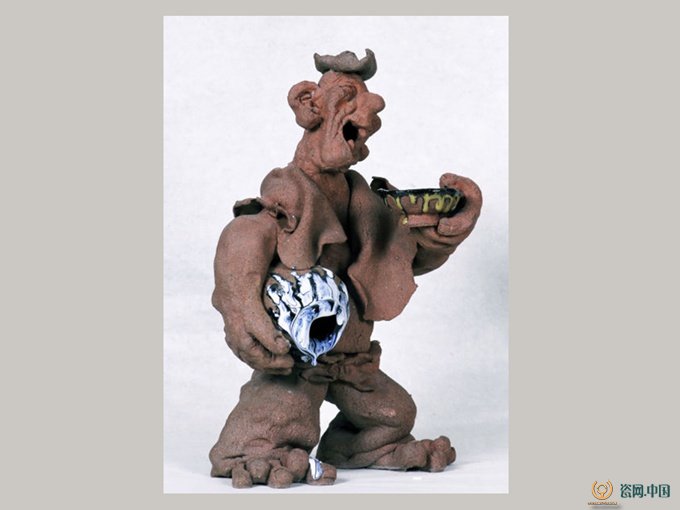

張志樸先生近年來精心研究創作情景群塑,成就不菲。尤其是大型情景人物群塑《農民交響樂》,以其宏大的場面,狂歡場景的戲劇性演出人物組合,表情和動作極盡夸張的人物造型,以及濃郁熱烈的北方風土氣息給人以頗具震撼力的審美視覺沖擊。

張志樸先生有深厚的文化修養和造型能力,他以為中國農民選像的宏旨,從生活和精神兩個層面作了深度挖掘。他以飽滿的創作激情,精湛的藝術表現手法,情景式群塑的形式,創作出了這組引起巨大反響的《農民交響樂》泥塑作品,從創意和文化內涵以及造型藝術上都有親的開拓,也不可以說具有標志性意義。他的藝術語匯具符號化特征,這使得他的雕塑藝術有了獨樹一幟的風格標示。火與泥土的結合,產生了陶文化、陶藝術。它的質樸醇厚從遠古延續到今天,在志樸先生這里又有了發揚光大,被賦予當代藝術家的歡照和情愫,以及鮮明的風格特征,他是緦的感悟者,有勇氣的創造者和美的傳遞者。相信他會在這樣一條民族化創作的道路上探索得更遠,走得更加堅實,取得更加令人矚目的成就。

嚴紀照高級編輯(著名藝術評論家):

長久以來,我們渴望能在一些藝術展覽現場,碰到一些能讓自己駐足,并引起心靈震顫的藝術作品,但我們得到的是更多的失望,看到的更多,也曾出版過多部美術書籍。的是粗制濫造的卻貼上藝術標簽的偽劣之作,在功利至上,金錢為尊的經濟社會,更多的所謂的“藝術家”卻扮演了金錢的奴隸,藝術的小丑,站在原地拼命的復制著藝術垃圾。不由得令我們扼腕而嘆。

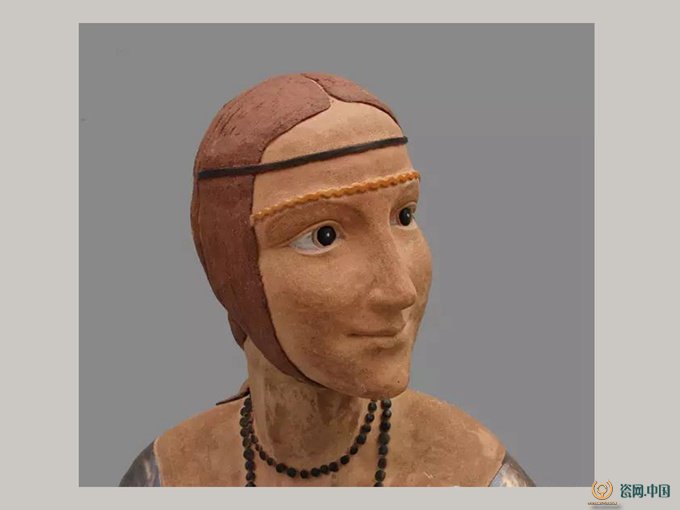

用泥土來塑農民形象,這是再恰當不過的了。曾經的知青上山下鄉經歷,讓張志樸對泥土和農民有著很深的了解和感情,在大型群雕作品《農民交響樂》中,他泥塑了一群農民,放下了鋤頭和鐮刀,組建起了一支交響樂隊,看似荒謬的情節,卻充滿了張力和空間,他精心的塑造著,把對生活的熱愛和藝術的真誠,通過那些造型夸張但神韻十足的農民形象表述出來,面對這些農民形象,人們卻都能找到自己或父輩或祖輩的影子。農民是最懂的泥土和生活的人。而一切藝術都是來自于生活。張志樸找到了藝術的真諦。

張志樸的泥塑作品,神韻十足,形態可掬,惟妙惟肖、活靈活現,造型方面看似粗糙卻又注重細節,看似夸張實則嚴謹,如同中國畫中的大寫意。這一方面得力于他在國畫上的修養,另一方面來自他豐富的人生閱歷,他大學時學的機械工程專業方面的知識,在泥塑上也大有用場,比如在《拔河》作品中,一根粗粗的繩子從十個已經燒制好的泥人的手上穿過,拔河的力量通過繩子聯系起來,這就需要精心的計算和復雜的程序才能完成。張志樸在雕塑語言方面也進行了大膽的創新和探索,讓作品具有了更多的向度,讓藝術的成活具有了可能。

在美術圈內,大家都知道張志樸是個畫家,并且是畫魚高手,出版過多部美術書籍。卻少有人知道。他在畫畫的同時,在泥塑方面下起了狠功夫,并且一出手成績斐然,引起一片驚呼,大有驚艷之感。他選擇了泥塑,拒絕了不銹鋼、銅、玻璃等高檔材質,主要就是因為泥土與人最親,與生活最近,他要抵達生活的內在處,用藝術來探知世界的秘密。張志樸自己說,做泥塑是因為“好玩”。玩,是一種多么高的境界呀,在當下,有多少藝術家能夠“玩起來”、“玩轉”?也許他在不經意間卻觸摸到了藝術的本質。

趙曉林(濟南日報首席記者、著名藝術評論家)

當記者看到面前的這組泥塑時,不由得有些被“震”住了。因為這10幾個高不過40多厘米的“小泥人”竟有著令人難以想象的外在力量,竟好像能感覺到他們在使勁、在吶喊。這組泥塑的名字叫做《拔河》,給了這組泥人“生命”的人是張志樸。

《拔河》由13個人物雕塑組成,一邊5個人,另有一個裁判和兩個喊號子的。拔河的每個人表情各異,雙手緊緊抓住繩子,身子后仰,兩臂青筋暴突,正在使出渾身力氣,裁判眼盯著繩子,準備隨時吹響哨子,而喊號子的則雙拳緊握,口中正發出高亢的喊聲,整件作品動感十足,張揚而富有感染力。

為了這件雕塑,張志樸曾查閱了幾百幅各國拔河比賽的照片,并挑出30多幅具有代表性的不斷觀察,還買來繩子和學生一起拔河,親身體驗當時的動作、心情,掌握如何用力,并觀察人們在用力時的動作、表情以及周圍人的反映。然后才下手進行創作,而經過細致觀察和深思熟慮后的創作才讓他感覺有底氣,有感覺。雖然這樣,整個創作過程也長達半年之久,而這個漫長的時間換來的是一組具有穿透力的雕塑作品,也是讓人們感到力量的一件作品。

處理好群雕中每件雕塑的呼應關系是最難的,而單個雕塑之間又用穿插就更難了。仔細觀察,這組雕塑中有的兩個人的手和手之間只有2、3毫米的微小距離,而松的地方又讓人感到非常寬松,這種疏密關系讓人在欣賞這組群雕時,沒有感覺到局促、混亂,而是協調與氣氛的緊張。還有比較難掌握的是泥人手中的繩子要保持水平,這就要求每個泥人握繩子的手要保持在同一個水平線上,由于泥人在入窯燒制后會有伸縮,而掌握好每個泥人的伸縮比率就成為關鍵,這個關鍵也是經過了無數次的摸索的。

坐在記者對面的張志樸面容質樸,狀態顯得非常隨意,如果不是事先就很了解他,根本不會想到他是一位頗有造詣的書畫家和雕塑家。他告訴記者,搞雕塑完全是偶然性的,是“玩”出來的。原來自己只從事中國畫的創作,但周圍有幾個朋友是從事雕塑的,后來自己也試著塑了幾個,不想還真有感覺,便抱著玩的心態開始正式研究并干起來了。