朱一圭,中國美術家協會會員,中國陶瓷藝術大師。著名陶瓷藝術家書畫家中國壁畫學會理事,山東省壁畫研究所副院長淄博市書畫院名譽院長,中國最具實力的陶瓷藝術大師。

朱一圭淡出中國陶瓷藝術名利場已經多年。2016年8月23日,中國陶協發文,隆重表彰“中國陶瓷藝術終身成就獎”獲得者,并與9月6日第三屆中國陶瓷藝術大師頒證大會同期頒獎。77歲的陶瓷藝術家、書畫家、新中國美術陶瓷最具個性、最有影響力的開創人之一朱一圭先生獲此殊榮。這是一個實至名歸的盛譽,是對北國陶苑所有藝術家的褒揚,是整個“陶琉古鎮,美食博山”的集體榮耀。

當一切嘈雜塵埃落定,真正的藝術文化行為注定要沉淀為歷史記憶。只言片語無法窮盡朱一圭七十余年的藝術道路,蛋殼黑陶的復原、魯硯的復興、黑陶彩釉創作特別是高溫窯變彩釉壁畫的推廣,被公認為朱一圭對中國現代文化史的四大貢獻。

實話說,朱一圭不是那種叱咤風云的性情,他最適于某個契機的引發,一頭扎入未知的領域,默默無聞地探險、實驗、創造。創造之后,又回到原點,等待下一次靈感的到來和激發。他不肯守著老一套而不進取,不屑于拾人牙慧,更不擅借助某種外因竊得虛名,他的眼中總是一片又一片亟待開發的疆界、一個又一個需要真相的命題,這,源于他對藝術文化的敬畏。隱匿于北方陶鎮最旮旯位置,卻與美術院校有著千絲萬縷的聯系,又畢生神交于法國后印象派,朱一圭的思考便遠離了世俗。這種思考有時是孤獨的,卻成就了朱一圭的獨特貢獻。

1981年年底,省領導高啟云點將朱一圭到濟南復制蛋殼黑陶。濟南市博物館向他開放了全部庫房。把自己埋在蛋殼黑陶碎片里,一呆就是六個月。每天就是手持放大鏡,翻看蛋殼黑陶碎片。新石器時代,人們傾其智慧制作一件蛋殼黑陶器物,主要功能還是作為禮器,連通天地諸神、史前氏族先賢。研究蛋殼黑陶,是在穿越數千年近萬年的時間隧道,揣摩古人的社會心理,對話古人的精神世界,探究古代華夏民族的精神之源,這讓朱一圭不能不全身心投入。首先,朱一圭瀏覽了新石器時代黃河中下游,包括膠州灣地區出土的所有蛋殼黑陶殘片,發現濟南章丘城子崖遺址出土的最為精細,佐證了“舜耕歷山”之實,歷山所在的濟南地區當是虞舜時代的文化中心,朱一圭把目光聚焦于章丘城子崖。

夜以繼日,朱一圭的大腦悉數被支離破碎的陶片所充斥。每一片殘器的信息,都與朱一圭的認知和經驗對接、碰撞,突然,朱一圭被一個奇特的現象驚愕了,所有的蛋殼黑陶殘片呈現出一個共同的特征——黑陶殘壁不同弧度的轉折處,呈現明顯的兩層臺階狀態。朱一圭一陣驚喜,蛋殼黑陶成就于注漿工藝——先素燒一個泥胎作為模具,然后以極快的速度注漿,迅速倒掉多余的漿料,然后干燥、燒制定型。這樣的工藝就形成了今天見到的模樣:器物腔壁轉折放開位置,因泥胎胎壁較薄不吸漿,泥漿飛薄便凝固定型;而轉折收緊位置,因泥胎胎壁較厚,特別吃漿,因而變得相對壁厚,一下子破譯了蛋殼黑陶至薄若蛋殼的成型機理!

這一發現,讓我們窺見了中華民族的驚天智慧,是對學界認為蛋殼黑陶先注出一個坯器、然后對外壁旋轉刮磨成型的重要更正,也否定了民間以為蛋殼黑陶源自手拉胚的臆想,更為重要的是,這是對中國陶瓷注漿來自日本之說的徹底顛覆——凡注漿就須有模具,模具的出現必然會導出注銅工藝,蛋殼黑陶注漿成型,當是我國青銅時代來臨的先聲。

接下來就是復原。朱一圭發現蛋殼黑陶所用的粘土經過淘濾,呈現為極高的密度,現有材料則不行,于是他以含鐵量較高的石頭,研磨成極細的粉末,與黃土合理調配;蛋殼黑陶除了陶器坯體呈黑色外,還有其標志性的黑亮外觀。新石器時期先民顯然已掌握了獨特的炭熏方法。是高柄蛋殼黑陶柄上的鏤空花紋,給了朱一圭啟示。這是一種美學裝飾,更是一種均衡熏黑的專用技巧,他把燒陶的匣缽壁上鉆通無數孔洞,將粟米米糠填充在胚器與匣缽之間,獲得了黑亮如漆的蛋殼黑陶。朱一圭說,那種質感,比當今的無光釉還要精美。

館藏蛋殼黑陶殘器中,僅各式各樣的杯子就不下百十種,仔細端詳,其造型竟有很強的現代感,與當代歐洲的頂尖陶瓷相比,一點也不遜色。這些精美的好東西沉睡在庫房里真是可惜。他要讓這些瑰寶面世。杯子殘器只要有半只,朱一圭便復原成一個整體,把它描摹下來,繪制成圖示,受到清華大學美術學院陶瓷藝術系教授、著名陶瓷藝術設計家張守智的高度評價。張教授說,如果有更多人來研究老祖宗留下的好東西,中國陶瓷發展將不是這個狀況。

朱一圭選取最有代表性的器型做了一批杯子。美院的專家們見了,簡直欣喜欲狂。中央工藝美院教授、國徽設計者高莊,攥著蛋殼黑陶杯愛不釋手,朱一圭要送他一只,高莊卻堅辭不受,說,我要這只神器一般的蛋殼黑陶,成為心底最深處的記憶。

現在,朱一圭還在不時回味自己蛋殼黑陶研究的各種原始資料,幾百種出土器物的臨摹、還原圖,他要在別人需要時,以一個陶者的身份與人分享。分享,在朱一圭的詞典中,是對自己最高的獎賞。

魯硯,古稱青州硯,因青州治地在淄河流域,又稱淄硯。宋人李之彥《硯譜•端硯》曰:“蘇公易簡云:柳公權論硯,青州石為第一。”宋代高似孫《硯箋》指出,淄硯產于“金雀山”“石門澗”“長白山”等地。“金雀山”在今博山安上村倒流河一帶,“石門澗”,即今博山石門十八盤峽谷……六七十年代,因學問獲罪“反革命分子”的朱一圭,被迫離開他珍愛的畫案、窯爐。上山勞動之余,他看到山嶺河谷,遍布五顏六色的石頭,何不借罷黜反省之機,進行一次山野考證,以再興魯硯呢?是時,文革風頭正盛,在民間,包括硯文化在內的所有傳統文化都被視為“四舊”掃地出門,在時代逆流的淫威下,人們談虎色變,制硯和硯文化研究更是無從談起。朱一圭相信文革不會無休止地持續,百廢待興定為期不遠,私密地進行魯硯起源地的相關考證正逢其時,還能逃避被批斗的屈辱。

再興魯硯,還源于解除一個人的疑惑。朱一圭的姨表哥、版本學家路大荒常說,既然“青州石為第一”,怎又會“淄石號韞玉硯,發墨而損筆”(蘇軾《評淄端硯》)?于是,他在上山干活時,留心經過每一塊地方,在有石料隱現的土層和草叢處,留下記號。收工后,他翻過一個又一個山梁,刨開土層,挖出石頭,在溪水里沖洗干凈,仔細察看石頭的質地、紋理、色彩,每當選中一塊理想硯石,他就樂不可支。

一次,他在博山西山遇到一條溪流,流水中閃爍著光怪陸離的石塊,他心中暗喜,順著小溪向當地人稱“十八盤”的山谷走去,用鎬頭刨著每一道石脈,真的發現了幾十種不同的硯石。這就是傳說中的“石門澗”。他還經常光顧后峪、安上,在倒流河一帶,找到品相極佳的金星石。幾年的工夫,朱一圭搜集到了二百多種不同的硯石,足足裝滿了兩大箱。之后,他開完了批判會,便躲在一個角落里,不聲不響地刻硯。其間,朱一圭還通過省領導的函薦,暗自潛出博山,去大收藏家處遍訪名硯,其中在康生那里,見到了揚州八怪之一高鳳翰,在《硯史》記載的那方赫赫有名的“大瀛海”。這些見識為朱一圭制硯提供了腹中妙想、刀下奇思。

1979年開始,朱一圭攜其淄硯制品,兩度赴日本東京、大阪展出并現場表演,一時轟動東北亞,多方硯臺被高價售出。日本西五財團對朱一圭的制硯、刻瓷崇拜到癡迷,正式挽留他在日本發展,被拒絕。范曾也力邀朱一圭去天津加盟其東方藝術中心。他用實物證明了,發源于原山山脈主峰禹王山的孝婦河、白楊河、淄河、倒流河上游地帶,正是最主要的淄硯石料產地之一,其中不乏典型的淄硯色系,夾山紅、豬肝紫、荷葉綠、萵苣綠,龍山紫、紺黃、沉綠、三彩、紺青、金星不一而足,紋理自然、質地溫潤、色澤綺麗而不浮艷,與史書描述毫無二致。之后,朱一圭把自己制作的上百方魯硯全部送給了青島的硯友,多數刻有唐代浮雕、紋飾。有人為他抱不平,朱一圭說,這批淄硯能豐富他的著作,支撐他的觀點,受到世人重視,有博山硯臺已在國外賣到了一方千萬,正是達到了我的目的。這次日本之行的影響,開啟了魯硯領域工藝美術大師頻出的發端。

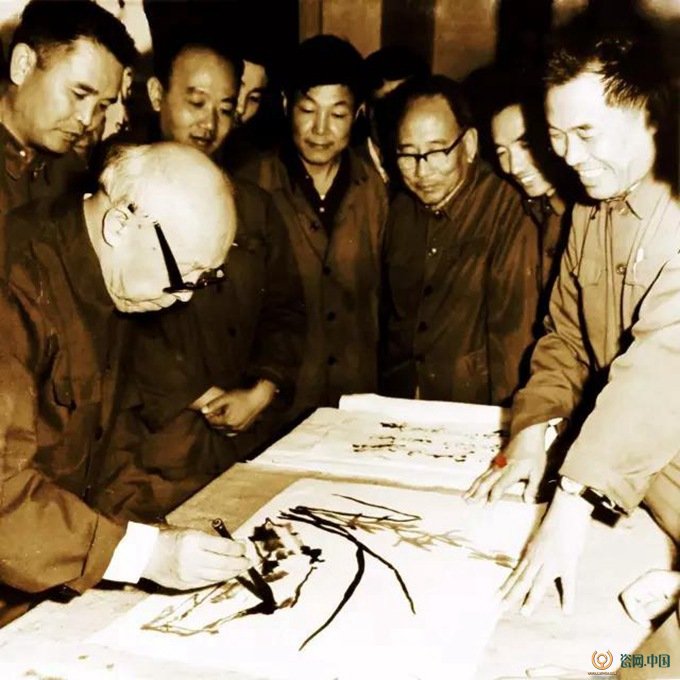

朱一圭(后排左三)觀摩原國務院副總理谷牧作畫

黑釉,即鐵系黑釉。博山宋代就有著名的烏金釉、雨點釉、兔毫釉、茶葉末釉。但黑釉著彩,卻令千百年來歷代陶藝家夢寐以求又無能為力。

1975年,朱一圭開始主持在黑釉陶上加彩的研究,團隊成員還有山東陶瓷公司的科技人員。一般常識是,瓷與陶的燒結收縮率相差3%,陶上施加瓷性彩釉,門也沒有。朱一圭要嘗試陶上立粉,通過控制瓷上立粉的釉色厚薄,用以中和陶上的瓷釉收縮,把可在瓷上的立粉立在陶上。方案既出,其他技術人員一致反對,但朱一圭一意孤行,鍥而不舍。陶上立粉是前無古人的新事物,必須拿出從未有過的勇氣、理念和工具。經過努力,他們首先破解了硅、酸、鋅三元素,與三氧化二鐵之間的關系。繼而,朱一圭又發明了一種前所未有的立粉筆。運用特制的工具,整合了它們之間的膨脹系數,終于在1978年4月取得成功,改寫了我國數千年黑釉陶不能著彩的歷史,將以往只“供貧且賤者用之”的黑陶貨,變成精美絕倫的藝術珍品。

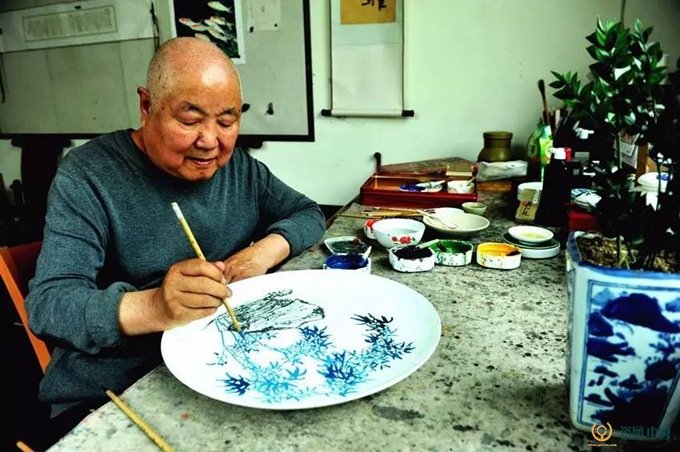

年輕時的朱一圭繪制魚盤

朱一圭的輝煌成功,取決于他的實戰經驗,而持懷疑和反對態度的技術人員,則掉進了教條主義的泥坑,他們受益于理論,又最終備受理論的制約。對于這項發明和應用,作家鮑文清說:“用這種特制畫筆和毛筆相結合,就可以用色彩釉在陶坯盤上盡情作畫了。畫翠竹亭亭玉立;畫珍禽翎毛紋狀清晰,縷縷可辨。這些構圖生動,豐富多彩的油畫,通過窯火高溫燒成時釉色的變化,幻出奇妙的、別具一格的藝術效果。有的掛盤,色調莊重、古樸典雅;有的生動活潑,令人生愛。”

黑釉立粉彩陶掛盤一經問世,就被外交部禮賓司定為國家禮品,從1979年起,黑釉立粉彩陶掛盤隨著鄧小平等國家領導人出訪,被帶到許多國家,成了中國人民同世界各國人民友好交往的象征。 當年,因為這項貢獻,朱一圭被評為“山東省勞動模范”,并享受國務院政府特殊津貼。

上世紀七十年代初,淄博市硅酸鹽研究所開展了窯變花釉研究,并為邯鄲陶瓷研究所設計了花釉原始配方,白釉黑彩的磁州窯系,從此有了藍鈞、兔毫花釉品種。邯鄲花釉的問世,首先吸引了美術教育家、中央美院副院長侯一民先生的注意。1972年,侯一民去邯鄲陶瓷研究所,研制高溫花釉在壁畫上的應用。研究初期,朱一圭在中央美院見到了侯先生用邯鄲技術燒制的兩塊花釉瓷板畫,朱一圭看到了這些成果的問題,一是瓷性釉色與下面的陶版收縮不統一,陶版變形;二是彩釉與彩釉的域邊交接往往產生混流現象,使繪制在陶版上的物象失去控制;三是釉彩的種類少,缺少與黑釉造成色階的灰色釉……朱一圭認為淄博花釉更有優勢。侯先生見到淄博花釉以后嘆為觀止。1973年,侯一民開始介入淄博花釉的恢復與創新,推動了朱一圭高溫烏金黑釉立粉彩陶和花斑瑪瑙釉的創制。1979年9月,“高溫彩釉陶瓷壁畫”首次在青島中山公園問世,標志著中國探索高溫色彩分類調配應用成功,高溫窯變花釉被山東省政府命名為“魯花釉”。

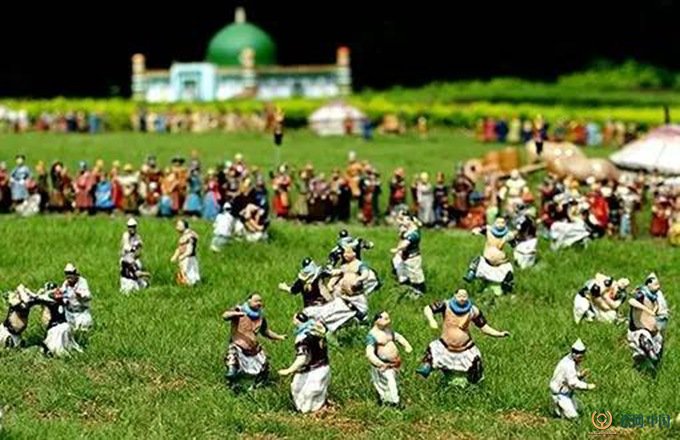

“魯花釉”的成功,開辟了博山陶瓷藝術的新天地。1988年,由侯一民擔綱總體設計的深圳“錦繡中華”“世界之窗”縮微景區,設計了集泥人張、面人湯與學院派雕塑于一體,不同特色、高低溫釉相結合的陶瓷小陶人群像,堪稱一項融匯百家的創造。小陶人高的十余公分,矮的四五公分,取自全國五十六個民族不同衣冠服飾、不同動作造型。將畫稿轉化為雕塑實物的任務,別無選擇地落在朱一圭頭上。絢麗繽紛的色彩,細致入微的刻畫,每個小陶人通過朱一圭的描繪,均纖毫畢現、眉目傳情。從1988年到1995年,歷時七年,朱一圭制作完成了15.6萬件彩繪小陶人。朱一圭手下有四位繪彩施釉的女孩,被侯一民譽為民間可遇而不可求的四支生花妙筆,囑咐朱一圭務必善加保護。安裝工作,侯一民、鄧澍親自動手,用水泥把每個小陶人固定在景區,為此,鄧先生還脫臼了大拇指。盡管侯一民的水泥足夠牢固,這些小陶人委實太招人喜愛了,幾年的工夫,幾乎被游客偷光。一年前,受侯先生委托,朱一圭又緊急趕制了第二批小陶人1萬多件,補充“錦繡中華”“世界之窗”縮微景區。有趣的是,縮微景區初面世,某位政界的朋友也悄悄拔回來兩件,當面交給了朱一圭:“你瞧,人家南方做的小陶人,就是好看!”

仿佛是某種遲到的暗示,1982年,博山大街出土了大量宋代陶瓷人偶、動物的殘片,從中看出,在黑釉陶上加彩,北宋時有過,釉稱“花斑瑪瑙”,但其燒結后釉彩不化、不潤澤等不足之處十分明顯。之后,這種帶有瑕疵的釉色也失傳了。

“花斑瑪瑙”的出現,引爆了朱一圭的極大興趣,接下來,朱一圭始終未放松“花斑瑪瑙釉”的復原,并將這一巨大貢獻遷移到大型壁畫的創作之中。

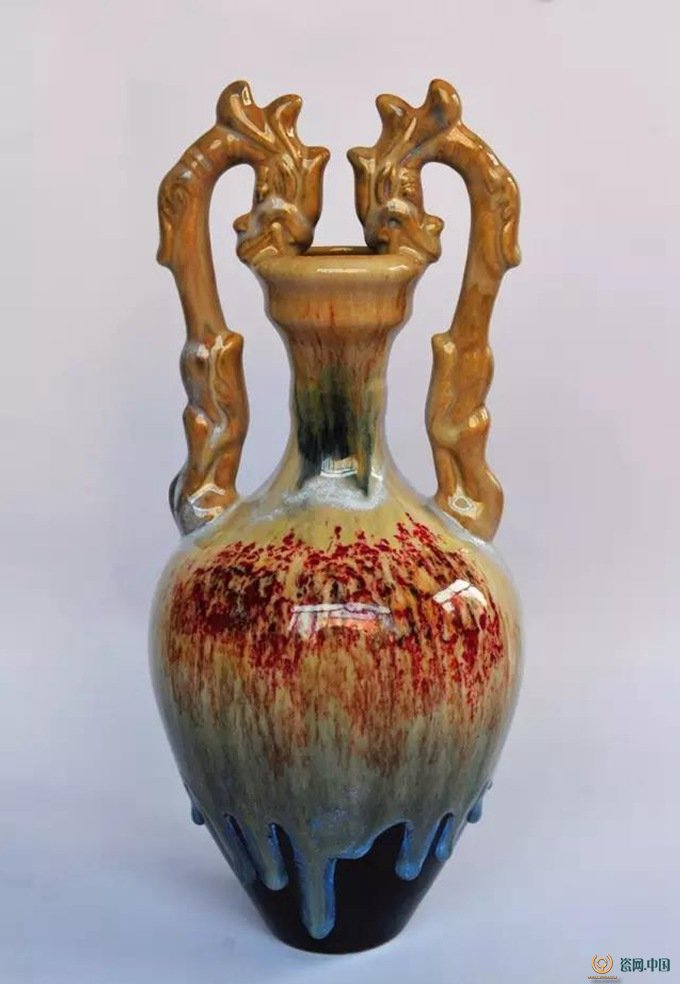

朱一圭說,瑪瑙釉是北宋時候的一種釉色,只要用三氧化二鐵,就會出現瑪瑙釉。瑪瑙是自然形成的。大自然火山爆發,主要還是鐵的成分為主。瑪瑙釉主要還是加氧化鋅、氧化錫這兩個東西,鋅,錫,鐵,它吸它,它吸它,最后形成這個效果。火達到一定程度它就變化,它吸它的顏色,它吸它的顏色,氧化鐵加上氧化鋅,就變成藍,藍調子。加上氧化錫,就變成黃,產生出一個暖調。全國的柴窯,官窯、定窯,實際上就是氧化鋅,氧化錫,還有氧化銅,這幾個材料相互吸收,變化出來的釉色形成的。尤其是北宋博山這地方,為啥能出來瑪瑙?為啥出的那么好?就是因為這里有炭,這里的炭不值錢。燒炭而不是燒柴,溫度高,形成博山瑪瑙釉。鐵不是黑嘛,就出那些黑斑點,可是那時候有個問題,就只出現這三個色,有時出點灰調,就是現在西洋畫所謂的中間色——灰。咱們多年單獨在這個灰上下功夫,各種各樣的灰,終于能燒出高級灰來,是全國其他地方沒法和咱比的。原因是,咱們這個陶瓷產區,不是屬于硅酸鹽嘛,其他地方都是單獨的陶瓷,沒有琉璃,咱們這里有琉璃,一配合就出來了,別的產區要想和咱這里這么全,沒有。人們老是不揭這個密,陶瓷里頭顏色多,趕不上琉璃多,兩下一結合咱這顏色就全了。他們畫張法國后期印象派的畫,沒有那么多顏色,咱這里不用尋找,一兌就出來,經過了火,比他畫里的顏色又漂亮了。

朱一圭還說,北宋時候的博山瑪瑙釉,還有存世的樣品,就是大街南頭出土的小陶俑,佛像、觀音、羅漢、力士、武士、仙人、仕女、童子、瑞獸、山子等,各種各樣的顏色都有,對咱是個啟發。河南的鈞瓷有四個字的特點,叫豐肥勻潤。為啥叫豐肥勻潤?薄了不出這個效果,我在畫的時候就盡量加厚它,咱這個釉色的特點就是厚,在燒成上不和瓷似的那么快,到了一定溫度得恒溫漫燒,用氧化焰。鈞瓷是還原焰,還原焰的顏色看著是挺好,顏色純度不夠。沒有法國后期印象派的啟發,咱也到不了這個程度。大量地吸收了人家的長處。那么,為啥咱這里走了這條路?因為咱喜歡印象派的顏色,油畫的高級灰,咱這里說出就出來。偏暖的中間色,加上咱們的一點茶葉末,高級灰的顏色就抽出來了。所以說咱有傳統的基礎,加上現在的審美觀,一結合,顏色就豐富了。

輿論一度認為,朱一圭發明了黑陶彩釉、恢復了宋代的“花斑瑪瑙”,朱一圭為此聲明:黑釉陶彩釉是山東陶瓷公司的科學家們共同完成的發明成果,如果有我的貢獻,僅僅是在研發黑陶彩釉、恢復“花斑瑪瑙”過程中,在已有的釉色中又獨自開發出一種灰釉,充當釉色之間互相搭配的介質,讓釉色更加豐富多彩了而已。其實,作為一切釉彩調配基母的灰釉,是一項壓倒一切的發明,沒有它,就沒有黑陶立粉彩釉,就沒有后來的高溫窯變彩釉壁畫新時代!

釉彩調配基母灰色釉色的開發,使中國壁畫從此有了立于世界文化之林的根本特色,也是中國壁畫民族特征的根本體現。自上個世紀70年代末,在著名畫家張一民找朱一圭制作第一幅壁畫之后,朱一圭把全部的精力投到窯變壁畫上了。不久,在著名工藝美術家、中央工藝美術學院教授鄭可先生的提議下,于1979年建立了壁畫制造工廠——圭炎陶瓷藝術研究所。迄今為止,朱一圭的大型高溫窯變彩釉壁畫,在全國各地有上百幅之多。

2004年,中國壁畫學會在中國美術館舉辦了首屆壁畫大展,全面展現1978年以來二十多年中國現代壁畫創作歷程。朱一圭的《高溫窯變花釉系列》,以“高溫釉立粉斗彩新工藝”獲頒工藝成就獎。這件作品,至今收藏于侯先生的工作室。

“創新是必須的,因為時代在前進,要跟著時代的腳步,但是創新必須要有基礎,這一點非常重要,必須要先有非常深厚的傳統積累才行。真正傳統的東西,哪樣東西仔細挖掘挖掘,都非常了不起。”這是朱一圭經常掛在嘴上的一句話。朱一圭為中國壁畫注入中國元素——讓高溫窯變彩釉壁畫,有了基礎技術、材料美學的支撐,從而讓窯變壁畫臻于成熟,使之成為我國在世界文化之林一枝獨秀的繪畫形式,催熟了又一個民族化、現代化造型藝術形式,是當代中國最偉大的發明之一。朱一圭是一位偉大的奠基者,沒有朱一圭的先期開發,就無法奠定高溫窯變彩釉壁畫取得成功的先決因素,在中國文化史上的貢獻,有待于后人界定與評說。