2022年初夏,“花開盛世”中國牡丹之都(菏澤)牡丹系列獎項評選揭曉。在這場以牡丹為題的全國性賽事中,山東齊河黑陶制作技藝傳承人劉浩、劉旋子創作的“玄藝杯·國色天姿”,從來自新加坡、日本、馬來西亞等多個國家、以及全國31個省市自治區和港澳臺地區近4萬件參賽作品中脫穎而出,榮獲牡丹文化創意設計大賽一等獎。這既是中國現代黑陶的高光時刻,更是中華民族文化的榮耀彰顯,而這一切都源于母親河的慷慨饋贈,黃河不但澆灌出國色天香的牡丹花,還孕育了中華民族的瑰寶龍山黑陶。

齊河黑陶作為龍山文化的典型代表,是古代藝術的凝聚,蘊含著古代先民的智慧,承載著遠古民族文化的深厚積淀。而齊河現代黑陶從無到有、從寂寂無名到舉世矚目,繼而成功晉級山東省非物質文化遺產名錄。民間有“全國黑陶看山東,山東黑陶看齊河”之說,這一切作為中國現代黑陶奠基人的劉浩功不可沒。他把黑陶文化傳承弘揚國內外,創造了一個兼古代神韻與時代風采,且具有獨立文化特色和藝術品格的“中國劉浩黑陶”民族藝術品牌。

激情燃燒的歲月

很多人都有過激情燃燒的歲月,但那只是他們人生當中的某個片段而已。對于黑陶大師劉浩,激情燃燒則是他生命狀態的寫照—-情系黑陶,癡心不改,從筑夢、追夢到圓夢,三十余年的激情燃燒,演繹了一闕蕩氣回腸的夢想交響曲。

劉浩,1939年出生于黃河下游地區的山東省齊河縣安頭鄉一個普通農家。1958年考取山東藝術學院油畫系,1963年畢業后分配到聊城地區館陶縣(后劃歸河北省邯鄲地區)文化館,負責群眾文化工作,在此度過了20年平靜安穩的歲月。1983年調回老家齊河縣文化館擔任創作員。

上世紀20世紀80年代,改革開放的春風吹遍了祖國大地,在黨和國家弘揚民族文化、提高國民文化素質的政策東風下,時年49歲的劉浩蟄伏多年的夢想蘇醒了,“我還不到五十歲啊,怎么能繼續忍受這種渾渾噩噩打發日子的生活,我要張開懷抱去擁抱黑陶,在土與火的煅燒中實現我的抱負……”他不顧親朋好友的勸阻,義無反顧辭去公職,放下人人羨慕的“鐵飯碗”,轉而捧起了朝不保夕的“泥飯碗”。

“我為什么從事黑陶呢?當時我成立了黃河文藝工作隊,這期間,我去參觀了章丘城子崖龍山文化遺址,立刻就震撼了,我不想這么好的東西在黃土里埋著。當時在河北有一個學生,從北京郊區拿來一個黑陶小件,我一看頓時兩眼放光,黑陶是中國陶的鼻祖,是咱們老祖宗了不起的發明啊!我就動了念頭,我要燒制黑陶。”“我就是想通過黑陶這門藝術,提高人們的藝術品質、道德品質和文化素養。”劉浩懷著一顆求知創業復興民族文化之心,對“斷代”5000年之久的黑陶文化開啟了尋根重生之旅。

1987年春天,劉浩創建齊河龍山黑陶工藝制品有限公司,先聘請了民間燒盆窯的老窯工指教,又從召來中小學畢業生學員,手把手培訓技術隊伍,以一種迫不及待的心情向學員們悉數傳授黑陶技藝。還實行軍事化管理,對學員們提出嚴苛要求,打造出了一支技術過硬的百人制作團隊。在他的精心管理下,黑陶廠被評為全縣模范企業。建廠至今培訓制陶技工400余人。隨著學員們藝業有成,在老廠基礎上,齊河的黑陶產業呈現出花開多支、各競齊芳的多元格局。

為推動現代黑陶事業發展壯大,劉浩全身心投入到黑陶研發課題中,不斷克難攻堅,逐步完善形成了一整套燒制黑陶的現代工藝流水線設施。在摸索設計第一代現代黑陶之初,他就恪守著以“黑”為特色的文化精神,力求在黑陶作品里“看到民族的影子,聽到民族的聲音”。秉持著這樣的理念和追求,經過兩年的艱難打拼,劉浩創作出了第一批承載著時代之美的現代黑陶作品,正是這批產品為黑陶廠贏得了市場。這期間,劉浩黑陶作品《豐碑》榮獲南斯拉夫諾維薩德國際博覽會金獎,繼而獲得中國首屆工藝美術大師精品展金獎等多種獎項,各地洽談訂貨客商紛至沓來,齊河黑陶發展駛上了快車道。

隨著改革發展的不斷推進,經濟形勢持續向好,黑陶產業迎來了蓬勃發展的黃金期。這期間,為盡快提高員工的技藝水平,劉浩吃住在廠里,想盡各種辦法激發員工的積極性,組織車間班組開展比、學、趕、幫競賽活動,落實按產品級別定工資的薪酬制度,形成了人人爭先,以優質為榮的風尚,還在每年春秋時節,租大客車拉著廠里的員工到周邊景區游玩……在一系列措施激勵下,圖紙似雪片,新作如春筍,收獲的喜悅洋溢在車間和廠區。員工們的技術日臻成熟,更激發了劉浩的創作激情和靈感,一張平面設計圖紙,轉眼間就在員工們手中變成生動鮮活的新產品。齊河黑陶以獨特的藝術品格和文化性嶄露頭角,開始引起業界矚目,其精湛的雕工和構思奇巧多變的造型成為業內學習模仿的范本,更為齊河“中國第一個現代黑陶基地”的興起鋪就了希望之路。中央電視臺先后以“劉浩和他的黑陶藝術”“齊魯大地燒陶人”“中國風”三個專題介紹劉浩黑陶創業事跡。

緣起黑陶,一往而情深!回顧創業之初那段熱血沸騰、咀火嚼冰的日子,劉浩感慨萬千,揮筆寫下了一首無牌詞《古城爐火》,詞前的一段小注反映了他創業的艱辛歷程,“一九八七,正逢天命之年,為承傳黑陶文化,割愛‘絲竹’舊業,于晏嬰采邑故地立窯創業,轉瞬二十又三載,回眸滄桑,師徒合力,泥水風煙,晝夜奮戰,巡展北國江南,西行東渡,為國效力,不亦樂乎?欲抒滿腔之情,惜心愚筆拙,難為詩賦,今窮余力,勉成此篇,一笑大雅!”

激情燃燒的創造

“黑陶堪稱陶祖,是我們祖先在四五千年前匠心獨運創造的藝術瑰寶;雖然后來黑陶突然神秘地消失在歷史長河中,但其所代表的龍山文化卻開創了我們民族發展史的新輝煌。”劉浩下決心,要把黑陶藝術當做一項事業、一種情懷和追求,用余生追隨......

劉浩黑陶藝術賴以萌發、茁壯、扎根的這片黃土地,屬典型的黃河沖積平原。歷史上黃河曾兩次流經齊河,第一次在唐代,第二次在清咸豐五年(1855年),黃河于河南銅瓦廂決口奪大清河入海,延續至今。齊河黑陶最基本的物質基礎——陶土就來源于黃河淤積留下的黏土,可以說沒有黃河的放肆沖蕩、沉靜積淀,就沒有輝煌燦爛的黑陶文化。齊河黑河制作選用得天獨厚的黃河古道河床下純凈而細膩的膠土為原料,經手工淘洗、拉坯、壓光、雕刻等數十道工藝,最后采用獨特的封窯熏煙滲碳方法燒制而成。其制作精致、造型優美,被中外史學家稱為原始文化的瑰寶。

藝術的生命在創造。劉浩步入黑陶藝術領域的時候,正處于現代黑陶發軔之后的成長期,他致力于將傳統黑陶藝術的意蘊與現代藝術元素相融合,努力開創一種熔古鑄今、具有現代氣派的黑陶藝術風范。作為承上啟下的現代黑陶藝術的開拓者,劉浩在黑陶工藝、雕刻方法、造型和裝飾紋樣等方面都進行了獨具匠心的探索與創新。為了突破黑陶顏色單一、圖案表現方法只能通過雕刻紋理的起伏光影來表現這一局限性,他博采中外圖案之形式,吸取華夏圖騰之靈性,創造了適應現代黑陶藝術的百余種圖案。

“我們的先人太偉大了,他們那時候已經具有了非常高的藝術造詣和藝術創造力,他們對黑陶造型的把握,所賦予黑陶的藝術生命力,都是后人望塵莫及的。我們只有站在前人的肩膀上,拾起老祖宗的寶貝,結合當代藝術的特點進一步創新,才能無愧于我們的祖輩,才能使黑陶這一原始藝術的最高典范重放光彩!”劉浩認為,黑陶要遵循傳統的定法,但不能以此為“鐵門檻”,限制住自我前行的步伐。他以自己沉淀多年的藝術素養為基點,厚積薄發,大膽引入東西方現當代藝術元素,強化作品的旋律感,強調內在的氣質美,于具象中激蕩詩意,于抽象中納大千世界,將當代黑陶藝術造型推向了極致,表達了濃郁的現代審美趣味。

他的作品造型以傳統黑陶形制為本,又不拘泥于傳統器型,總能推陳出新,給人以嶄新的視覺體驗。著名藝術評論家劉曦林對劉浩黑陶藝術有一段極為精辟的論述:“劉浩的黑陶既是傳統的,更是現代的。主動的創造意識,多方面的文化修養,使其作品區別于原始黑陶的復原者,而具有獨立的藝術品格。他發揚了原始黑陶黑、薄、光的特點,更著意于現代的造型和富于節律感的紋飾雕刻,在色澤純化和形意的豐富的統一中,賦予黑陶以新的生命內涵。在現代工業社會里,面對著五花八門的實用器皿,現代黑陶可能失去了實用價值,而逐漸演化為一種界于工藝和雕刻之間的純藝術品,走進現代的生活空間,走進人類審美的心靈。它可能不具有現代實用器皿的五光十色,但其特有的單純光澤和陶藝之美也不可能由其它質料的藝術品所取代,更因現代藝術家的靈魂和生命的投入,將使其以‘第二代龍山文化黑陶’獨特的意義載入藝術史冊。”

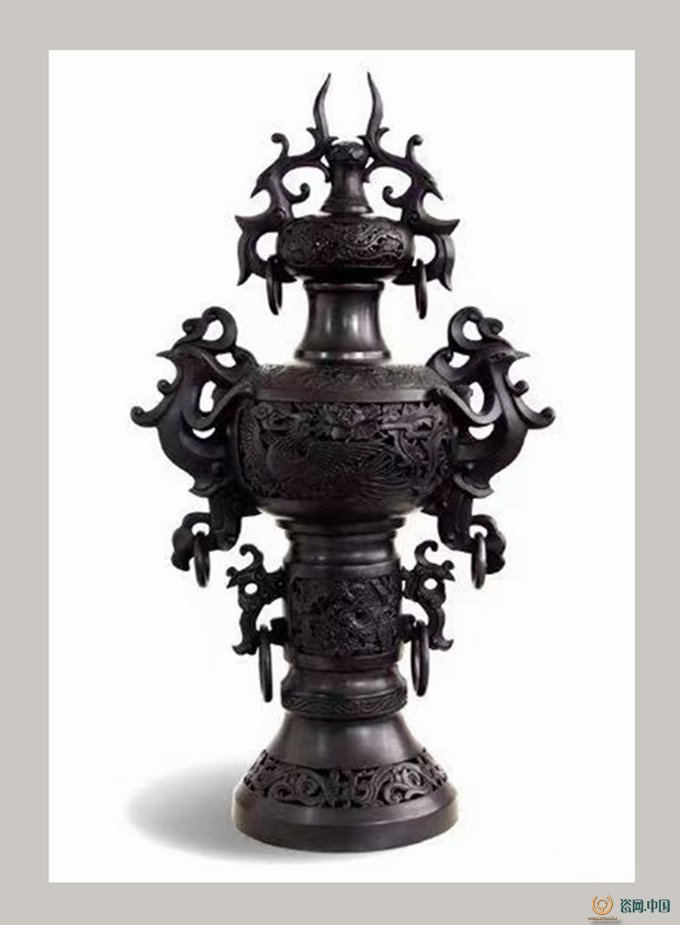

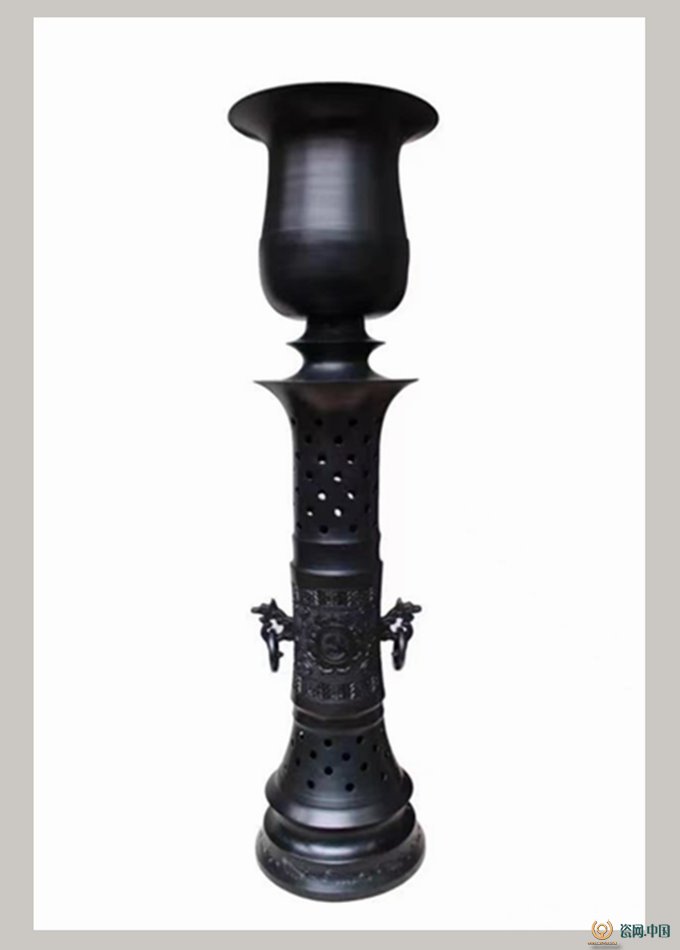

劉浩在發揚原始黑陶“黑如漆、亮如鏡、薄如殼、聲如罄”這一特色的基礎上,又加入了自己對藝術、對生活的感受,以及現代生活氣息。他以爐火純青的拉坯技藝和美妙絕倫的雕刻,使黑陶不只是簡單的復原,而是一件件富有生命力的藝術品。如《混沌系列》,擺脫了器型的約束,以抽象之形映現創作者對宇宙人生的思索,令觀者在混沌中走向澄明之境,于混沌中觸摸自我靈魂,它以一種純粹的藝術語言彰顯了黑陶藝術邁向現代社會的豪邁氣度。2012年創作的《龍虎精神》,構思靈感來源于中國書法的草書虎字,一根渾圓的立柱,兩側以各種抽象圖形為翼,柱體雕刻有魚鱗紋、鳥羽紋等圖案。龍與虎,均為中華民族歷史上的圖騰物,但是“龍虎斗”的說法也一直在民間流傳,作品有意扭轉歷來這一“斗”的印象,改為“龍虎情”,用現代的手法,把兩個意向合為一體,形成全新的藝術形體,共同彰揚中華民族的氣質形象。《行走的瓶》則以曲線魅力成為佼佼者,作品取女子行走之態為主體造型成瓶,瓶的形象依然是傳統形制的樣式,但卻扭轉為婀娜的人體。對人體美的審視歷來都是傳統黑陶欠缺的,不單是黑陶,我國其他古代藝術也是如此。而劉浩這件作品明顯受到西方藝術思維的影響,觀照人之本身,發現人體之美,表達了創作者對蘊育生命的母性美的深情謳歌。其他代表性作品還有“藏風”“文明使者”“廣廈”“天柱”“草原晨曲”等。他創作的黑陶精品近千種,擁有170項版權作品,其中幾十種作品樣式在業界廣為流行,帶動了全國黑陶業的發展。作品巡展全國二十幾個重要省市的藝術殿堂,數十件作品被收藏。因其對黑陶業的重要貢獻,國家授予他“中國陶瓷藝術終身成就獎”和“中國陶瓷歷史名窯恢復發展貢獻獎”。

劉浩自言自己只是現代龍山黑陶藝術的拓荒者,正像他的作品《牛》傳達出的主題:他會像一頭老黃牛那樣,在這片藝術的沃土上躬耕不息。

激情燃燒的夢想

歷經近數十年的挖掘、研發、探索、實驗,齊河黑陶已享譽陶壇,知名海內外,其工藝成熟,特色鮮明,成為現代黑陶藝術的典范和標桿。而傳承弘揚黑陶文化也是劉浩涉足黑陶領域的初衷。除了潛心黑陶藝術創作,他還主動挑起了傳播中國黑陶文化的大任。1999年應邀參加在荷蘭舉辦的“世界千禧陶藝大會”,與世界各國陶藝家開展交流對話,展示中國黑陶文化的獨特魅力。2000年應邀在法國巴黎舉辦“劉浩黑陶藝術展”,歐洲時報、人民日報、大眾日報等全球主流媒體均進行了詳細報道。2003年、2004年又兩度赴日本,舉辦黑陶藝術展覽交流活動。這些巡展交流活動,為世界認識中國傳統文化打開了一個新的窗口,極大地促進了中國現代黑陶的復興和黑陶文化的傳播與弘揚。

在中國陶協的大力支持下,劉浩組織了多次黑陶行業會議,為促進業內互通交流,起到了重要的作用。他還自覺擔負起了拓展和壯大黑陶隊伍的重任,指導幫助濟陽、東阿、濟南、茌平、章丘等地創辦黑陶廠,開啟了黑陶復興發展的新篇章。他與兒子劉旋子在研發和創新黑陶技藝的同時,率先組織開展以普及黑陶文化、傳承制陶技藝為核心的大眾制陶活動,讓黑陶文化“飛入尋常百姓家”,探索出了一條文化傳承發展的新途徑。2015年“你捏我捏,讓泥好看”體驗活動啟動,活動受眾從幼兒園孩子到退休老干部,從企事業員工到個體經營者,涵蓋了社會各年齡段各階層的陶藝愛好者。活動開展至今,已普及培訓陶藝愛好者5萬余人,舉辦四屆大眾制陶作品展,在社會營造出全民愛陶、制陶、用陶、宣傳陶的文化氛圍,其影響力輻射至濟南周邊以及上海等省外區域,贏得了大眾及業內的廣泛贊譽。

黑陶事業的發展壯大,讓齊河成為了中國現代黑陶文化的發源地和研發基地。現在,我國第一個全面展示古今黑陶文化的平臺,占地面積30多畝的“中國黑陶文化館”,即將在母親河畔的齊河縣城竣工落成。對此,劉浩滿懷期待,“建成后,我想搞一個陶瓷文化5000年大展,以黑陶為主要技術手段,把中華5000年各個時期的人文典型,包括多種形式的藝術瑰寶,系統性制作出來。”“我還準備用黑陶工藝把中國青銅器藝術瑰寶復原,帶到國外巡展,彰顯咱們中國的文化自信。”這是他的一大夢想。談及未來,這位八旬高齡、榮譽等身的藝術家仍然意志紛發,躊躇滿志,他還想在有生之年為復興中國黑陶文化貢獻余熱。

光陰迫,歲月如矢彈指過。“我現在很忙,連感冒的功夫都沒有!”劉浩,這位天命之年投身黑陶事業的拓荒者,在追夢的路上,只爭朝夕,步履匆匆——這就是最好的答案!