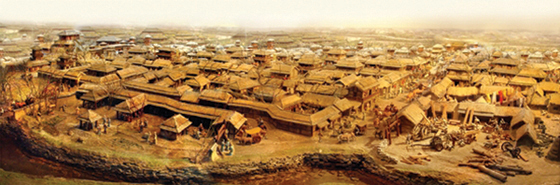

周至漢時期全國最大的工商業(yè)都市—臨淄

眾所周知,先秦時期特別是戰(zhàn)國時期,齊國是工商業(yè)最發(fā)達、人民最富裕的國家(洋洋哉,固大國之風也!《史記·齊太公世家》)。到西漢,作為諸侯王國的齊國更是最大、最強盛、最富裕(漢武帝語:“關(guān)東之國無大于齊者,……天下膏腴地莫盛于齊者矣”)。作為周至漢齊都長達1300多年的臨淄,更是富冠海內(nèi)的天下名都,戰(zhàn)國時期“民眾殷富”,海內(nèi)稱最;西漢時期更是“市租千金”、“巨于長安”,“非天子親弟愛子不得王此”,盛極一時。可以說,臨淄從公元前十一世紀晚期(姜太公封其建國之后),到東漢末年曹操除國,無論從城市規(guī)模、人口密度、工商業(yè)繁榮程度、市民文化質(zhì)量,均一直雄踞全國各城市特別是工商業(yè)城市之首。從這個角度講,“東方古羅馬”的美譽不僅不言過其實,而且有過之而無不及。

(一)工蓋天下,器蓋天下——周至漢全國手工業(yè)中心之一臨淄

1,冶金(主要是煉銅、煉鐵)業(yè)中心

齊地是我國較早開始鑄銅的地區(qū)之一。傳說早在東夷時期,“銅頭鐵額”的蚩尤就已經(jīng)掌握了煉銅技術(shù),并制作了“兵杖、刀、戟、大弩” 等當時最先進的五種青銅兵器;膠東長島店子村、膠縣三里河龍山文化遺址發(fā)掘出土的早期黃銅,比歐洲最早出現(xiàn)的黃銅要早二三千年;西周時期齊國制銅業(yè)相當發(fā)達,臨淄齊都鎮(zhèn)河崖頭村出土的山東最大青銅器、重達71斤的大銅盂,為此時期的精品;春秋時期齊國制銅業(yè)進一步發(fā)展,《國語·齊語》載,齊國有讓犯人用銅兵器、鎧甲贖罪來減輕刑罰的制度,《管子·地數(shù)篇》載齊地“出銅之山四百六十七山”,都表明當時銅器的冶煉、使用相當廣泛。臨淄敬仲鎮(zhèn)白兔丘村出土的高子戈,為這一時期的代表銅器;戰(zhàn)國時期齊國制銅業(yè)更加繁榮,青銅器的使用范圍擴展到整個齊地,作坊規(guī)模擴大,出現(xiàn)了分鑄法和金銀錯等高超技術(shù)。臨淄聞韶街道辦事處商王村出土的戰(zhàn)國金銀錯鑲嵌銅犧尊,說明戰(zhàn)國時齊的制銅業(yè)已達到了極高的水平。

臨淄是著名的冶銅中心之一。臨淄齊故城的勘探中發(fā)現(xiàn)煉銅遺在二處,一在小城南部,一在大城東北部,均屬東周時期。小城南部煉銅遺址在小徐村北和西關(guān)村石羊口北;范圍前者東西約80,南北100余米,后者東西約150,南北100米,均屬下層早期文化堆積。大城東北部煉銅遺址在闞家寨村東南及東北方向的“韓信嶺”一帶,此處發(fā)現(xiàn)有大量銅渣、爐渣、燒土等遺物,據(jù)其層位屬春秋前期。

齊國是先秦諸國中最早生產(chǎn)和使用鐵器的國家。《說文》云:“鐵或者作銕,古文鐵從夷。”說“鐵”的古文“銕”字是會意字,從金、從夷。金指金屬,夷指東夷人。鐵、“銕”的意思是說東夷人首先發(fā)明了人工制鐵。至遲在春秋管仲執(zhí)政時期,齊國已用鐵器耕作了。《國語·齊語》說:“美金以鑄劍戟試諸狗馬,惡金以鑄鉏夷斤劚試諸壤土。”所謂“惡金”就是鐵。這是我國關(guān)于使用鐵制農(nóng)具最早的文字記載。春秋中期,隨著冶鐵業(yè)的發(fā)展,鐵制農(nóng)具的使用逐漸得到推廣。齊靈公時期的《叔夷鐘》銘文中有“造徒四千”之句,表明齊國的冶鐵業(yè)規(guī)模已相當龐大。春秋晚期,《管子·海王篇》說,齊國“耕者必有一耒一耜一銚”,足以證明那時鐵制農(nóng)具在齊國已經(jīng)得到相當廣泛的使用。戰(zhàn)國時,齊國出現(xiàn)了鑄鐵柔化、快煉鋼以及淬火工藝,冶鐵作坊的規(guī)模很大;西漢時,武帝在全國設(shè)置鐵官48處,齊地就有18處。

臨淄是著名的冶鐵中心之一,冶鐵遺址數(shù)量多,面積大;出土鐵器數(shù)量多,種類齊全,足可以證明當時臨淄冶鐵業(yè)的繁盛。目前臨淄齊故城勘探發(fā)現(xiàn)六處冶鐵遺址,其中兩處面積達40萬平方米,這在全國是罕見的;另外臨淄商王墓地三座墓中出土鐵器103件,臨淄窩托齊王墓五個陪葬坑,出土鐵器約401件,均是周至漢墓葬中早期鐵器出土量較大的。

2,紡織業(yè)中心

齊地的紡織業(yè)自遠古時代就異常發(fā)達。《尚書·高貢》載青州的貢賦里有“絺”,即夏布;還提到萊夷“厥篚檿絲”,植桑養(yǎng)柞蠶。西周時期姜太公“勸以女工,極技巧”,把發(fā)展紡織業(yè)作為基本國策;春秋時期紡織業(yè)已成為齊國主要的經(jīng)濟部門之一,戰(zhàn)國時期齊國的絲織品更是“冠帶衣履天下”,所產(chǎn)紡織品數(shù)量多、質(zhì)量好,據(jù)史載齊國的紡織品有冰紈,綺繡(即薄絹)、繒綢、絺、阿錫、綈等近20個品種。其中最精良的絲織品當屬“齊紈”和“阿錫”;齊紈是臨淄出產(chǎn)的細絹;阿錫是齊地東阿出產(chǎn)的細繒;西周時期即為名貴產(chǎn)品,不僅貢與宮廷,還成為贈賜、貿(mào)易的重要商品。漢朝,臨淄是全國紡織中心之一。中央政府在臨淄設(shè)三服官,專做天子之服;齊三服官每年進衣物十笥,但“作工各數(shù)千人”,齊國紡織業(yè)達到鼎盛。漢代開通的“絲稠之路”外運之絲綢,據(jù)推測三分之二產(chǎn)于齊地;故而齊都臨淄成為漢代“絲稠之路”最東端的重要源頭之一。

3,制車業(yè)中心

因為西周、春秋時期戰(zhàn)爭形式為車戰(zhàn),所以一個國家所擁有戰(zhàn)車數(shù)量的多少,是衡量一個國家經(jīng)濟、軍事、科技實力的重要標志。眾所周知,齊國是春秋戰(zhàn)國時期的“千乘之國”、“萬乘之國”,車輛的數(shù)量和質(zhì)量在先秦諸國中都遙遙領(lǐng)先,與之相應(yīng)的,齊國的制車業(yè)也是中原各國中技術(shù)水平最高、產(chǎn)量最大的。僅舉一例即可證明。90年全國十大考古發(fā)現(xiàn)之一的后李春秋殉車馬坑,位于臨淄齊陵鎮(zhèn)后李官村。1號坑全長32米,寬5米,殉車10輛,馬32匹。車馬配套,擺放整齊,馬在車前,馬首向西。車輛木頭已朽,但痕跡清晰,馬骨架保存完好。其中6輛車前每車4匹馬,另4輛車前每車2匹馬。車分戰(zhàn)車、輜重車兩類,戰(zhàn)車車輿、車輪較小,4號戰(zhàn)車前有銅戈、矛出土。車輛有銅構(gòu)件,馬身、馬頭有銅、角、骨、貝質(zhì)飾件,馬飾精美,各具特色;2號坑長8米,寬3米,殉車3輛,馬6匹,葬式與1號坑不同,車、馬上下分葬,馬上、車下。根據(jù)出土器物及地層推斷,當為春秋中期或略早,國王或貴族之殉葬坑。后李春秋殉車馬坑其規(guī)模之大,時代之早,配套之齊全,馬飾之精美,保存之完好,國內(nèi)之罕見。

4,制陶業(yè)中心

齊地是我國古代陶器的發(fā)源地之一。早在北辛文化時期就已經(jīng)出現(xiàn)了分段手制、夾砂褐陶為主的陶器;

大汶口文化時期,開始使用先進的輪制法,以褐陶為主;龍山文化時期,以黑陶為主,其代表作品是黑色蛋殼陶。薄如蛋殼,漆黑發(fā)亮的蛋殼陶對工藝技術(shù)要求極高,皆為快輪制作,說明當時制陶技術(shù)相當嫻熟而高超;春秋戰(zhàn)國時期,齊國在制陶技術(shù)方面,是當時各國技藝最高的國家之一,陶器產(chǎn)量高,制作精美,陶窯規(guī)模大,陶器使用廣泛。臨淄郎家莊1號墓中出土的陶俑,齊國故城內(nèi)出土的大量的錢范、甕棺、瓦當、陶管,充分證明齊國陶器向娛樂品、規(guī)范物、葬器、建筑構(gòu)件、農(nóng)田水利設(shè)施等發(fā)展,這在諸侯各國中也是不多見的。

戰(zhàn)國時期,臨淄制陶業(yè)盛況空前,有十多個鄉(xiāng)、五十多個里從事制陶業(yè),分官窯和私窯兩類,從業(yè)者數(shù)百人。其中“繇”是臨淄周圍最大的一處制陶作坊,“蒦圓”又是繇鄉(xiāng)中最著名的制陶里名。據(jù)勘探,臨淄齊故城有邵家圈、西石橋、督府巷、長胡同四處制陶窯址。現(xiàn)在,我們從臨淄出土的數(shù)以萬計、近千余種、紋飾多以樹木紋為主的齊瓦當上面,仍可約略看到當年臨淄制陶業(yè)的輝煌。

5,漆器制造中心

齊國的漆器生產(chǎn)起源較早,最遲在西周時期,就已經(jīng)將漆器生產(chǎn)運用到制車方面。春秋戰(zhàn)國之際,齊國漆器業(yè)達到了極高的水平。臨淄郎家莊一號東周墓出土地的一批珍貴的春秋時期齊國的漆木器殘片,圖案嚴謹規(guī)矩,有幾何形和寫實形兩類九種,用筆一絲不茍,線條純熟流暢,描繪生動活潑,充分顯示了齊國漆器制作工藝的精湛。最近,2000年中國十大考古發(fā)現(xiàn)之一的濟南章丘洛莊漢墓,發(fā)現(xiàn)了幾百件北方地區(qū)比較罕見的、色彩鮮艷的漆器,這些漆器都是臨淄制造的。此前人們知道,成都是長江流域漆器制造中心,但洛莊漢墓發(fā)掘的資料表明,臨淄是漆器制造的東方中心。

6,鑄鏡中心

戰(zhàn)國西漢時期,臨淄的鑄鏡業(yè)十分發(fā)達。目前臨淄齊故城內(nèi)劉家寨村東、蘇家廟村西有兩個鑄鏡遺址,還有戰(zhàn)國時期嵌金銀鑲綠松石大銅鏡(直徑29.8、厚0.7厘米,商王村出土)、西漢龍鳳紋矩形大銅鏡(長115.1厘米,寬57.7厘米,厚1.2厘米,重56.5公斤,窩托漢齊王墓出土,國內(nèi)罕見)等形體巨大、鑄造精美的銅器精品。2004年到2006年,中日合作對臨淄齊國故城內(nèi)78件出土鏡范(包括鏡面范和鏡背范)進行了考察。有專家稱,在一個地方出土數(shù)量如此眾多、種類如此豐富的鏡范,在全國范圍內(nèi)是僅見的,此足以證明臨淄是戰(zhàn)國西漢時期鑄鏡中心的歷史事實。

7,鑄幣中心

春秋戰(zhàn)國時期齊國鑄造的流通貨幣是齊刀幣。據(jù)考證,春秋時期的齊桓公已開始在國都臨淄或其他重要的城市由官方鑄造貨幣。臨淄地區(qū)目前已出土六種面文不同的刀幣,即齊之法化、節(jié)墨之法化、安陽之法化、譚邦之法化(春秋時期姜齊的鑄幣)和齊法化、齊建邦倀法化(戰(zhàn)國時期田齊的鑄幣)。這些刀幣做工精細,鑄造難度大,沒有相當成熟的技術(shù)是無能為力的。據(jù)考古發(fā)現(xiàn),齊故城內(nèi)有鑄錢遺址兩處:其一安合村南,曾出土過“齊法化”刀幣和鑄范;其二闞家寨村南,為西漢“半兩”錢鑄址,可見當時的鑄錢規(guī)模是很大,臨淄作為齊都,當為齊國境內(nèi)最大的鑄幣中心。

8,手工業(yè)科技中心

齊地是中國古代科學技術(shù)最發(fā)達的地區(qū)。先齊時期,東夷人就較早發(fā)明了制陶術(shù)、冶銅術(shù)、農(nóng)耕種作、原始建筑術(shù)。春秋管仲時期,齊國已具有了明確的手工業(yè)專業(yè)分工和父子相襲的手工業(yè)職業(yè)技術(shù)教育模式。周至漢,齊國的冶鐵、冶銅術(shù)、建筑術(shù)、制車術(shù)、制陶術(shù)、紡織術(shù)、煮鹽術(shù)都在諸侯列國中獨占鰲頭,處于領(lǐng)先和優(yōu)勢地位。齊都臨淄是當時中國當之無愧的科技特別是手工業(yè)科技中心。僅舉誕生于臨淄的我國古代第一部手工業(yè)科技巨著《周禮·考工記》即可證明。

《考工記》是齊國官書,是齊國官府對手工業(yè)技術(shù)全面總結(jié)的著述,是齊國官府制訂的一套指導、監(jiān)督和評價官府手工業(yè)生產(chǎn)制作技術(shù)的規(guī)范。作者為齊稷下學宮的學者;該書主體內(nèi)容編纂于春秋末至戰(zhàn)國初,部分內(nèi)容補于戰(zhàn)國中晚期。據(jù)《考工記》記載,當時齊國手工業(yè)包括三十項專門的生產(chǎn)部門,涉及運輸和生產(chǎn)工具、兵器、樂器、容器、玉器、皮革、染色、建筑等項目。每一項目還有更細的分工。這種生產(chǎn)專門化的分工,說明當時齊國手工業(yè)的水平和規(guī)模已達到相當可觀的程度;《考工記》對車輛制造、弓箭和樂器制作、染色及皮革加工、金屬冶煉、城市和宮室的規(guī)劃設(shè)計等,都作了詳細的記述。如對車輪的制作,提出了十項技術(shù)要求和檢驗措施,涉及減小滾動摩擦阻力、車輪的堅固和穩(wěn)定性、材料的選用;對各種弓箭的結(jié)構(gòu)進行了比較分析,探討了飛行物體的重心、形狀與重力、空氣阻力之間的關(guān)系:明確指出鐘聲的來源是由于鐘的振動所致,鐘聲的頻率高低、音品則與鐘的厚薄、形狀、大小以及合金成分等有關(guān)。比歐洲同樣的內(nèi)容的論述文字要早1500年;觀察冶銅時的火焰以確定冶煉進程(即借助冶煉時煙氣的不同顏色來判斷被冶煉的銅料中雜質(zhì)揮發(fā)的情況)的操作方法,一直被認為是行之有效的工藝方法;“金有六齊”規(guī)律,比較準確地反映了青銅制品的性能、用途與它的兩種成分——銅和錫所占比例之間的關(guān)系,是世界上最早的合金配比的經(jīng)驗性科學總結(jié);《考工記》中還提到了當時工藝活動中所使用的數(shù)學知識,涉及分數(shù)、角度、標準量器容積的計算等等,反映了春秋時代應(yīng)用數(shù)學發(fā)展的一個側(cè)面。

(二)商賈歸齊若流水,臨淄自古繁華——周至漢全國商業(yè)中心之一臨淄

1, 三大商貿(mào)中心之一、東方最大的魚鹽集散地

《史記·貨殖列傳》說:“齊帶山海,膏壤千里,宜桑麻,人民多文采布帛魚鹽。”《齊太公世家》說戰(zhàn)國時齊國的疆界是“南有泰山,東有瑯邪,西有清河,北有勃海”。因為齊地依山傍海,土壤肥沃,宜種桑麻,所以紡織品、鐵器和魚鹽的產(chǎn)量很大。早在東夷時期,齊地人就憑借優(yōu)越的自然條件和卓越的智慧,大力發(fā)展商業(yè)。太公封齊建國后,因地制宜,制定了農(nóng)工商并舉的政策,“通商工之業(yè),便魚鹽之利”,“勸女工、極技巧,宜桑麻”,使齊國的魚鹽貿(mào)易、紡織品貿(mào)易得以迅速發(fā)展。至春秋桓公首霸時,高度重視商業(yè)在整個國家經(jīng)濟發(fā)展的作用,不僅“通貨積財,富國強兵”、“設(shè)輕重魚鹽之利,以贍貧窮,祿賢能”,而且還將士農(nóng)工商皆列“國之石民”;并專門設(shè)了“商工之鄉(xiāng)六”、“勿使雜處”,大大提高了商人社會地位,促進了齊國商業(yè)的繁榮;戰(zhàn)國威宣之時,齊國強盛于天下,為七雄之一,商品經(jīng)濟已經(jīng)相當發(fā)達(據(jù)有關(guān)專家考證,當時齊國的城市人口占總?cè)丝谝话胍陨希R淄成為遠近聞名的商業(yè)大都市:“臨淄之中七萬戶……臨淄甚富而實,其民無不吹竽鼓瑟,彈琴擊筑,斗雞走狗,六博蹋鞠者。臨淄之途,車轂擊,人肩摩,連衽成帷,舉袂成幕,揮汗成雨,家殷人足,志高氣揚”,與趙國的邯鄲、楚國的郢,并稱為全國三大商品集散地。

齊國商業(yè)繁盛發(fā)達,主要依靠的是海鹽貿(mào)易。管仲曾說:“陰王之國有三,而齊與在焉。……齊有渠展之鹽……此陰王之國也。”不僅把海鹽貿(mào)易看成是國家的經(jīng)濟命脈,還把它當成爭霸天下的獨特優(yōu)勢。齊國的海鹽貿(mào)易歷史悠久,自東夷時期,齊地人就已經(jīng)掌握煮鹽技術(shù),向全國各地銷售海鹽了,夏王為了控制齊地,曾征收青州的鹽作為貢品。春秋桓管時期,齊國實行“官山海”,對鹽業(yè)資源實行專賣,在鹽業(yè)生產(chǎn)上以官制為主,民制為輔;在鹽業(yè)貿(mào)易上實行官收官運官銷。管仲一方面在國內(nèi)寓稅于鹽,加價出售于民,運用“見予之形,不見奪之理”的原則,來豐裕國家的財政收入;另一方面還“因人山海以假之”,大力發(fā)展海鹽的出口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易,常常用控制產(chǎn)量的辦法,人為地造成海鹽外貿(mào)市場的供需緊張,待鹽價猛漲后再把鹽銷往梁、趙、宋、衛(wèi)等內(nèi)陸缺鹽諸國,從中牟取豐厚的利潤并控制別國經(jīng)濟。春秋末年,景公仍實行嚴格的鹽專賣制度,后來晏子建議景公放棄了鹽專賣。陳氏為籠絡(luò)民心,利用海鹽運銷貿(mào)易,以低價售鹽于民,獲得了齊國百姓的擁護,“其愛之如父母,而歸之如流水。”齊國政權(quán)最終歸于陳氏,恐與齊國公室放棄鹽專賣有關(guān)。

2,海陸兩條絲綢之路的源頭之一

齊地先民很早就進行絲綢貿(mào)易,他們不僅把齊地精美的絲綢運往全國各地進行銷售,還開辟了海外絲綢貿(mào)易通道,把絲綢銷往朝鮮半島和日本。據(jù)考證,早在戰(zhàn)國以前,齊國就已經(jīng)有了東方“海上絲綢之路”。這條具有開放性和分散性特點的商路是由齊地商民或移民自發(fā)開辟而成的,經(jīng)齊都臨淄到芝罘(煙臺)、蓬萊、海陽、嶗山(青島)、瑯琊(膠南縣)、海陽、斥山(石島)等港口,然后北渡長山列島至大連,再轉(zhuǎn)向東南,沿帶方(朝鮮)西海岸南下,過濟州海峽到達倭奴(日本)。從史料記載和考古發(fā)掘來看,這條海上絲綢之路是存在的。日本在公元前3—4世紀時,還處于繩文化時期(日本的新石器時代),沒有銅、鐵和紡織品,然而在左賀縣高來郡三會樹景化園的墓葬中,卻發(fā)掘出了紡織品隨葬物,經(jīng)測定為日本彌生文化時期(相當于我國戰(zhàn)國末年)的產(chǎn)物,而且經(jīng)緯線與齊地所產(chǎn)絲絹極為相似。據(jù)專家推斷,這可能是齊國商民為中日文化交流留下的原始記錄。東方海上絲綢之路,開辟于戰(zhàn)國時期的齊國,發(fā)展于秦漢,盛行于唐宋,繁榮于明清,是中、朝、日人民自古以來友好往來和經(jīng)濟文化交流的見證。至今,日本的羽田、波多、羽太、八田等姓氏日語發(fā)音為“八夕”(意為“機織人”)。他們曾自豪地稱自己的祖先是來自中國的移民。許多日本人以從事采桑養(yǎng)蠶和紡織為生,故日本又稱“扶桑”。

臨淄不僅是海上絲綢之路的源頭,還是漢代陸路絲綢之路的起點。西漢時期的臨淄是“三服官”(專為皇室宮廷織造高級絲織品用于春夏冬服裝)所在地,生產(chǎn)規(guī)模很大,“作工各數(shù)千人,一歲費數(shù)巨萬”;產(chǎn)品異常精美,有紈素、輕綃、綺繡、冰紈、方空觳、吹絮綸等最高級絲綢品種,代表了國家最高水平。因而西漢中央政府常常把臨淄生產(chǎn)的絲綢贈與匈奴和西域諸國,還通過西域把這些絲綢銷售到中亞和西歐。臨淄的絲綢一般要由漢政府的主管部門“少府”統(tǒng)一調(diào)撥,先從臨淄經(jīng)定陶、濟瀆,洛陽、函谷關(guān)這條秦漢時期的經(jīng)濟大動脈運到京師長安,然后從長安走上絲綢之路。從某種意義上說,絲綢之路可以說是這條經(jīng)濟大動脈向西轉(zhuǎn)運貿(mào)易的進一步延伸,臨淄可以稱得上是整個絲綢之路的最東端。

如前所述,周至漢時期的齊都臨淄,是當時全國手工業(yè)方面的八個中心和海鹽、絲綢兩大商品集散地,作為全國最大的工商業(yè)城市確實久負盛名,享譽海內(nèi)。此外,臨淄還是全國思想學術(shù)中心(稷下學宮)、音樂之都(韶樂、齊地歌舞)和東方奧林匹亞(足球、射箭、武術(shù)、賽馬、賽車、棋類起源地),也從側(cè)面證明臨淄工商業(yè)的繁榮。

中國最大、最完整的先秦國都遺址之一—臨淄齊國故城

臨淄齊國故城,東瀕淄河,西依系水,位于山東省淄博市臨淄區(qū)政府駐地東北7公里的齊都鎮(zhèn)。東、西、北面是遼闊肥沃的平原;東北距渤海百余里;南面是牛山、稷山、峱山和名泉——天齊淵。

臨淄原名營丘,后因瀕臨淄河而定名。據(jù)《爾雅·釋丘》、鄭康成《詩經(jīng)·齊風》注、晉人郭璞《爾雅》注、《漢書·地理志》等文獻記載綜合考證:淄水從營丘的南面和東面流過,營丘、臨淄是一個地方。營丘在公元前1045年太公封齊建國時即被定為國都;公元前866年,齊胡公姜靜從營丘遷都薄姑(今臨淄北博興、桓臺一帶);公元前859年,齊獻公姜山復都營丘,并以營丘臨靠淄水而改名“臨淄”。從此,“臨淄”之名傳稱到現(xiàn)在。

臨淄的建置沿革源遠流長。三皇五帝時期,臨淄先后是太昊伏羲氏、顓頊高陽氏、少昊爽鳩氏的集居地;夏朝時期,季崱氏棲居在這里;商初,臨淄是逄伯陵氏的屬地;商末,薄姑氏在此居住。周時,公元前1045年——公元前386年,姜姓齊國傳660年在此建都;公元前386年——公元前221年,田姓齊國傳166年在此建都,臨淄作為周代齊國都城長達824年。公元前202年,西漢高祖劉邦封他的庶長子劉肥為齊悼惠王,都臨淄,傳多代西漢齊王于漢末。35年,東漢光武帝劉秀封劉璋為齊王,都臨淄,傳數(shù)代東漢齊王于206年。由上述可知,臨淄齊國故城作為“三齊故都,兩漢王城”,在中國歷史上,特別是先秦兩漢時期,是聲名顯赫、地位極其重要的。

臨淄久負盛名,在東漢以前一直是全國最大、最富庶的工商業(yè)都市之一。春秋齊桓公時,臨淄居民就有四萬余戶,人口二十多萬;戰(zhàn)國齊宣王時期,臨淄居民多達七萬余戶,常住人口保守估計也在五六十萬以上;到西漢初年,臨淄“巨于長安”,“非天子親弟愛子不得王此”,有戶十萬(當時都城長安僅八萬多戶),人口過百萬,人物眾盛而居民富足,每天“市租千金”,被稱為全國最富庶的地方。漢朝有“五都”的稱號,臨淄是其中之一(成都、邯鄲、南陽、洛陽),因此有“西有長安,東有臨淄”的傳統(tǒng)稱譽,在當時世界上也赫赫有名,可與古羅馬相媲美。由上述可知,臨淄齊國故城在中國古城乃至世界古城中的地位都是極高的。

六十年代,山東省文化部門組織全國考古工作者,對臨淄齊國故城進行了全面勘探,對地上、地下文物進行了探掘、考察。1972年發(fā)表了《臨淄齊國故城勘探紀要》。又經(jīng)過幾十年的發(fā)現(xiàn)、探究,目前已搞清了齊故城的基本面目。先秦學術(shù)界普遍認為,在眾多的先秦國都遺址中,臨淄齊國故城遺址為最大、保存最完整的遺址之一。

先來看最大。臨淄齊國故城分大城與小城兩部分,為“大城咬小城”的格局。大城為平民所居,建于西周時期,南北9華里,東西7華里,周長14158米;小城位于大城的西南隅,是國君居住和官吏辦公的宮城,建于戰(zhàn)國時期,南北4華里,東西3華里多,周長約7275米。大城和小城總周長約21,433米,總面積約15.5平方公里。臨淄齊國故城因沿河而建,故有城墻拐角24處(僅沿淄河東墻就有14處),這是其他先秦諸侯國都所沒有的。城垣基寬一般在20米左右(最寬處達55—67米),頂寬在10米左右;城垣高度約為“七雉”,即約14米左右,四周角樓高度為18米左右。另外,齊國故城有門13座(已探明11座),見于史載的有申門、稷門、雍門、楊門、廣門、東閭門、虎門、龍門、鹿門、郎門、章華門、北門、南門、東門、西門等(其中可以確定的是,申門、雍門、楊門是西門,東門、東閭門、廣門為東門。章華門為北門),其中小城城門5座:南門2座,東、西、北門各1座;大城城門6座:南、北門各2座,東、西門各1座。齊國故城大、小城內(nèi)發(fā)現(xiàn)十條干道,其中小城中3條,路寬一般為6—8米,最寬者17米;大城內(nèi)7條,路寬10米、15米、20米不等。交通布局規(guī)整合理,符合“道路不必中準繩”的原則。

據(jù)《考工記》記載:“匠人營國,方九里。”即說當時天子之城的建制是九里,諸侯大國之都城一般為七里。周東都洛邑(今河南洛陽附近)周長為34.92里;魯都魯城(今山東曲阜附近)周長為23.542里;蔡都蔡城(今河南上蔡附近)周長為20.98里;宋都宋城(今河南商丘附近)周長為20里,均遠遠小于臨淄齊國故城的規(guī)模。由此看來,始建于姜太公、經(jīng)由歷代齊君不斷改建、擴建的臨淄齊國故城,可謂中國先秦時期規(guī)模最大的都城之一。臨淄齊國故城之所以超越周禮的規(guī)定,原因有三:一,太公建齊城在前,周公制訂周禮在后;二,太公建齊城因地制宜、不拘一格,富有實事求是、創(chuàng)新變革精神,與“因俗簡禮”的建齊方針相呼應(yīng);三,符合當時穩(wěn)固政權(quán)、集聚民眾、抵御外來侵略的實際需要。

再來看最完整。臨淄齊國故城有規(guī)模龐大、保存完整的城建設(shè)施、宮殿建筑遺址、手工業(yè)作坊遺址和墓葬區(qū),這在其他先秦王都遺址中極為罕見。

臨淄齊國故城的城建設(shè)施除保存有城垣、城壕遺跡外,還保存有城市排水系統(tǒng)。根據(jù)勘探得知,齊故城大、小城設(shè)有三大排水系統(tǒng),四個排水道口。排水系統(tǒng)如此完備、系統(tǒng)、精巧,這在中國甚至世界早期城建史上都是首屈一指的。

臨淄齊國故城的宮殿區(qū)在小城西北部,地下分布有大面積的夯土基址。宮殿建筑遺址主要保存有桓公臺和“金鑾殿”。桓公臺,俗稱梳洗樓、梳妝臺,秦漢時稱環(huán)臺,魏晉時人稱營丘,唐長慶年間(821—824)建齊桓公和管子廟于其上,故名桓公臺。臺頂部分為3層,現(xiàn)高14米,南北86米,東西77米。為宮殿區(qū)的中心建筑,整個齊國故城的制高點。“金鑾殿”位于小城東北部,與桓公臺遙相呼應(yīng),夯筑臺基較小,現(xiàn)存面積6000平方米,亦是宮室建筑遺址。四周以自然石壘砌,周圍地勢低洼,當是臺榭別館遺跡。在此宮殿遺址上,出土了大批鋪地花紋磚、脊磚以及各種紋飾的全、半瓦當。另外,小城外西南方1公里有齊威王與田忌賽馬、景公與晏子論和同之地——遄臺;小城西和西南有世界最早的官辦學府和社科院——稷下學宮遺址;大城西部,小城西門外有一代賢相、廉潔奉公的楷模——晏嬰故宅所在以及晏嬰冢;大城東南部韶院村有春秋時期孔圣人聽齊韶后盛贊“盡善盡美”,“三月不知肉味”的孔子聞韶處;大城東門外有無鹽女鐘離春進諫齊宣王、孟子見齊宣王論“與民同樂”的雪宮臺;故城西北10公里處有屈原來齊下榻過的齊國國賓館——梧臺等。

臨淄齊國故城的手工作坊遺址在大城內(nèi)分布密集,足可證當時齊都、齊國手工業(yè)的繁榮、發(fā)達。目前發(fā)現(xiàn)冶鐵遺址6處:小城內(nèi)2處,西部1處,東部1處;大城內(nèi)4處:西部、中部偏西、南部、東北部各1處。煉銅遺址2處:在小城南部和大城東北部。鑄錢遺址2處:“齊法化”鑄錢遺址在小城南部居中;西漢半兩錢、五銖錢鑄址在大城東北部。鑄鏡遺址2處:一在劉家寨村東,一在蘇家屆村西。制骨作坊遺址4處:集中在大城東北和北部,今崔家莊東北、河崖頭村西南、闞家寨村南、東古城村南、田家莊村東北等。制陶作坊遺址多處:主要在大城西,長胡村、督府巷村、西石橋村、邵家圈村等發(fā)現(xiàn)多處陶窯遺址,出土大量瓦當。

臨淄齊國故城的大型墓葬區(qū)主要分布在在大城的東北部,今河崖頭村村中和村西,經(jīng)考證為姜齊君主和大貴族墓地。目前已探出大、中型墓20余座。其中5號墓東、西、北三面發(fā)現(xiàn)215米殉馬坑,殉馬據(jù)推測在600匹以上,為全國最大殉馬坑。墓主經(jīng)考證確認是姜齊第25代國君齊景公姜杵臼。

綜上所述,臨淄齊國故城遺址規(guī)模龐大,為先秦國都遺址之冠;都城各功能分區(qū)均保存完整,雖歷經(jīng)三千多年風雨,仍可清晰的窺其“海內(nèi)名都”的風采,在先秦各諸侯國都遺址中確實一枝獨秀,獨領(lǐng)風騷。因為臨淄齊國故城的學術(shù)價值極高,意義非凡,在中國先秦史中地位顯赫,1961年3月4日,國務(wù)院公布其為全國重點文物保護單位;1994年1月4日,國務(wù)院因臨淄齊國故城鮮明而獨特的價值,公布臨淄為“國家歷史文化名城”;2006年,“臨淄齊國故都與齊王陵”入選《中國世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單》,名列第17位,是山東省唯一的單列項目。

臨淄歷史沿革表

時代

臨淄建制沿革

夏朝(公元前21世紀—公元前16世紀)

爽鳩氏、季則氏轄地

商朝(公元前16世紀——公元前11世紀)

商初,是逄伯陵氏的屬地;商末,是薄姑氏轄地。區(qū)境內(nèi)有營丘、齊邑(今齊都鎮(zhèn))、畫國(今桐林、田旺)。

西周(公元前1045年——公元前770年)

營丘(臨淄)為齊國都城。公元前859年,齊獻公姜山因營丘瀕臨淄水,將營丘更名為臨淄。

春秋(公元前770年——公元前475年)

臨淄為齊國都城。區(qū)境內(nèi)有棘邑(今桐林、田旺)、酅邑(今皇城)、渠丘(葵丘,今南高陽)。

戰(zhàn)國(公元前475年——公元前221年)

臨淄為齊國都城。區(qū)境內(nèi)有畫邑(今桐林、田旺)、安平邑(今皇城)、秦周邑、袁婁邑。

秦(公元前221年—公元前207年)

臨淄為齊郡郡治、臨淄縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣和東安平縣。

西漢(公元前221年——公元8年)

臨淄為齊國王都、齊郡郡治、臨淄縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、東安平縣、西安縣(今高陽)、昌國縣。

新朝王莽時期(8年——25年)

臨淄為濟南郡郡治、齊陵縣治所在地。區(qū)境分屬齊陵縣、東安平縣、東寧縣(今高陽)。

東漢(25年——220年)

臨淄為齊國王都、青州州治、齊郡郡治、臨淄縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、東安平縣、西安縣。

三國(220-265年)

臨淄為魏國青州州治、齊郡郡治、臨淄縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、東安平縣、西安縣、新汶縣。

西晉(265-316年)

臨淄為西晉齊國王都、青州州治(311年后遷益都廣固)、齊郡郡治、臨淄縣治(311年后遷益都廣固)所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、東安平縣、西安縣。

東晉十六國(317年——420年)

臨淄先后為東晉、后趙、前秦、后秦、南燕所屬,為齊郡郡治、臨淄縣治所在地。

南北朝(420年——581年)

先屬南朝宋。為齊郡郡治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣(縣治在益都北關(guān))、高陽縣、廣川縣、重合縣、鄃縣。

后屬北魏、北齊、北周。區(qū)境分屬高陽縣和貝丘縣。

隋朝(581年——617年)

為隋青州北海郡臨淄縣縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、高陽縣、時水縣、淄川縣。

唐朝(618——907年)

為唐河南道青州北海郡臨淄縣縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、時水縣、安平縣、博昌縣、淄川縣。

五代(907-960年)

為青州北海郡臨淄縣縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、博昌縣、淄川縣。

北宋(960—1127年)

為宋青州北海郡臨淄縣縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、淄川縣。

金(1127——1279年)

為金山東東路益都府臨淄縣縣治所在地。區(qū)境分屬臨淄縣、淄川縣。

元(1279年——1368年)

先屬益都縣,后屬臨淄縣、益都縣。

明(1368年——1644年)

屬明山東省布政司青州府臨淄縣、益都縣。

清(1644年——1911年)

屬清山東省布政, 司青州府臨淄縣、益都縣。

中華民國(1911—1949年)

1911—1927屬山東省膠東道臨淄縣;1927年—1949年屬山東省臨淄縣;1939年7月臨淄縣抗日民主政府成立,屬清河專區(qū)。1948年3月臨淄縣解放。

中華人民共和國(1949年——)

1950年屬淄博專區(qū),1953年屬昌濰專區(qū),1958年并入益都縣,屬昌濰專區(qū),1961年10月復臨淄縣,屬昌濰專區(qū),1969年12月屬淄博市,改縣稱區(qū)。