中國被譽為“瓷之國”,陶瓷,是中國先民的偉大創(chuàng)造。早在距今一萬多年前的新石器時代,陶器便開始出現(xiàn)。隨著生產(chǎn)生活水平的逐步提高以及人類審美水平的提升,陶瓷,這種土與火的藝術產(chǎn)品也逐漸成熟豐富起來。

山東博物館的瓷器收藏獨具特色,經(jīng)過幾代文物工作者的辛勤努力,館藏瓷器日益豐富,目前已達六千余件,形成了較為完備的瓷器收藏體系。2017年,山東博物館舉辦的“御窯·皇家——明代官窯瓷器展”通過200余件(套)具有代表性的官窯瓷器的展出,為觀眾提供了一個全面了解明代景德鎮(zhèn)官窯燒造瓷器品種和欣賞標準器的機會。現(xiàn)在,“窯火千年——淄博窯陶瓷文化展”正在展出,山東博物館繼續(xù)與大家一起來了解瓷器,通過瓷器來探尋上下五千年的中華文明。

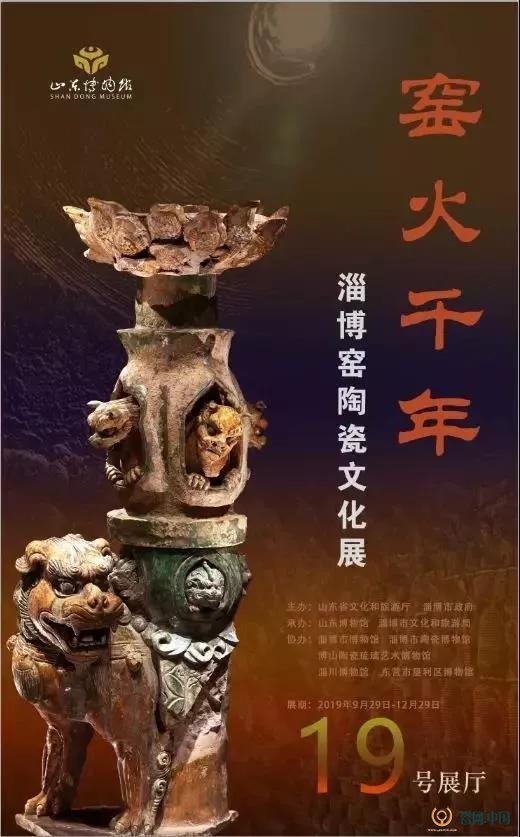

窯火千年——淄博窯陶瓷文化展(2019.9.29-12.29) 山東博物館三樓19號展廳

山東是北方青瓷最早的燒造地,燒瓷歷史悠久,文化燦爛,獨具特色。淄博位于黃河下游地區(qū),具有豐富的煤炭和瓷土資源,同時其本身是魯中地區(qū)的交通樞紐,因此,淄博完全具備了陶瓷生產(chǎn)發(fā)展的原料、燃料、交通等必備條件。淄博窯指的是歷史時期位于山東省淄博市行政區(qū)域內(nèi)諸多窯址及陶瓷器物,同時也包括建國后至今位于淄博市境內(nèi)的陶瓷廠家及陶瓷產(chǎn)品。淄博窯窯址相對集中,存續(xù)關系明確,極具特色。

淄博地區(qū)真正意義上的陶瓷生產(chǎn)是從北朝開始的。南北朝時期,淄博陶瓷業(yè)已在技術上完成了由陶向瓷的歷史性變革,淄川寨里窯成為中國北方最早的青瓷產(chǎn)地,延續(xù)時間從北朝晚期一直到唐代中晚期。寨里窯的瓷器呈青褐色,器型比較簡單。青釉蓮花尊是寨里窯的代表器物,它的造型獨特,曲線優(yōu)美,胎體厚重,質(zhì)地堅硬,裝飾典雅。展覽以全息投影的方式為大家 360°全方位地展示了蓮花尊的面貌。

中國瓷器的發(fā)展,在唐代以前,青瓷占主導地位,唐代以后,形成了“南青北白”的局面。唐代,淄博的另一個窯口磁村窯異軍突起,開始燒造各種瓷器。磁村窯肇始于唐代,經(jīng)五代、北宋,一直到金代,延續(xù)達六百年之久。磁村窯以產(chǎn)黑釉為主,兼燒青釉、醬色釉瓷器,并有燒成茶葉末色。

宋代是中國瓷器發(fā)展史上百花爭艷的年代,磁村窯也在宋金時期迎來了它的頂峰時期。當時的陶瓷業(yè)分化為官窯、民窯兩大類別。淄博陶瓷業(yè)因受本地原料的限制,遭到了官窯的拒絕。但是因其生產(chǎn)粗瓷,受到了老百姓的歡迎。這一時期,在大環(huán)境的影響下,磁村窯的燒造規(guī)模日益擴大、品種快速增加,影響不斷提高。磁村周邊的博山大街、八陡、山頭、坡地和西河以及周邊地區(qū)等深受影響,大量燒造各類瓷器。淄博地區(qū)窯業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的發(fā)展。因不受官窯硬性創(chuàng)作的限制,淄博窯的創(chuàng)作增添了更多的裝飾手法。當時的白瓷、黑瓷、三彩瓷、雨點釉等都頗具特色。

元代,淄博地區(qū)的窯址主要有坡地窯、博山大街、磁村窯等,它們在之前的基礎上繼續(xù)燒造傳統(tǒng)產(chǎn)品,器物渾厚體重,裝飾單調(diào)。元末,淄博地區(qū)處于戰(zhàn)亂之中,民不聊生,陶瓷業(yè)遭到了嚴重破壞,著名的磁村窯一蹶不振。這一時期,淄博窯以白地黑花器最有特色。

元末明初,淄博地區(qū)陶瓷生產(chǎn)逐步得到恢復發(fā)展,燒造中心轉移到博山一帶。博山八陡、窯廣、北嶺、萬山等逐漸成為淄博地區(qū)窯業(yè)的中心。清乾隆時期,淄博地區(qū)窯業(yè)又進入了一個興盛期。光緒三十一年( 1905年),在“戊戌變法”和“洋務派”實業(yè)救國的呼聲中,山東工藝局在博山創(chuàng)辦了山東省第一個官辦窯廠“博山工藝傳習所”。

清晚期民國到建國初期,是淄博窯由古代陶瓷藝術向現(xiàn)代陶瓷藝術過渡的時期,最有代表性的就是——魚盤。魚盤是日用盛食器皿,魚紋的繪制講究圓滿的構圖和暢快的線條,追究一揮而就的筆意效果。魚盤中的魚紋一般為手繪,活靈活現(xiàn),各不相同。

掬一抔瓷土,摶窈窕素坯;持數(shù)管毫素,描玄青朱色。淄博窯始于北朝,經(jīng)隋唐、宋金、元明清,延至當代,上下綿延1500余年,經(jīng)久不衰。不熄的窯火為我們帶來了數(shù)不盡的瓶罐碗碟,也透出了齊魯?shù)赜蛭幕奶厣砹俗筒┲拼蓺v史的悠久和瓷業(yè)文化的輝煌。