在中國的原始陶器中,除了彩陶,在藝術上和工藝上取得了較高成就的還有黑陶。黑陶是在彩陶基礎上發展起來的。黑陶產生的歷史背景正是中國由原始社會向奴隸社會轉型時期,無論是宗教祭祀還是祖先祭祀,都朝著一種規范化、制度化的方向發展,而社會成員內部的尊卑等級也越來越明顯,其政治和經濟利益的分配也需要建立一種制度化的行為規范。

距今7000年的河姆渡文化遺址中出土的黑陶盆 高11.7厘米 口徑寬17.5厘米-21.7厘米 浙江省博物館藏

在陶土的運用上,黑陶和彩陶一樣,用的是優質的細泥質陶土。陶器雖然還用手制,但有些部分已經從彩陶時期的慢輪制作發展到了快輪制作,已普遍使用轆轤車,除了耳、鼻、嘴、流、把、足等附件外,器身一般都用輪制。這樣不僅能使器身的造型更加規整,而且使器壁厚薄均勻,甚至制作出了薄如蛋殼的黑陶。黑陶的器面修飾,采用表面磨光的技法,在陶坯將干未干時,用礫石或骨器在表面壓磨,燒好后的黑陶表面光亮如漆。

黑陶的出現與燒窯技術及窯爐氣氛的改變有很大關系,用含鐵質成分多的陶泥造成的陶器,在氧化焰氣氛下燒成后呈紅色或褐色,在還原焰的氣氛下則呈黑色。原始的燒成方式,是當窯火燒到一定溫度后,將出煙道堵塞,讓窯室里充分缺氧,讓陶土里的鐵元素還原,最后燒出的陶器由于煙熏和鐵元素還原,就變成了黑色。這種燒成方式需要陶窯達到一定溫度,技術上要掌握一定的火候。黑陶時期的燒窯技術比以前有了提高,燒窯方式也更加多樣。據測定,黑陶的窯爐能達到1000℃的高溫,而一般彩陶的窯火則在800℃左右。

由于泥土淘洗得更加細致、使用快輪、陶器表面磨光技術提高,以及燒成采用了還原焰等技術原因,使得黑陶與以往的陶器有了明顯的不同:燒成技術的改進,使黑陶的致密度和燒結度都比以前更高,提高了陶器的堅硬度;快輪的運用,不僅使器壁厚薄更加均勻,器形更加規整,而且出現了許多新器型。

新石器時代 良渚文化 高1.2厘米 足徑7.7厘米 細刻紋黑陶把壺 上海博物館藏

燒成技術和成型技術的進步也帶來了造型藝術和裝飾風格的改變。首先從裝飾風格上說,一方面黑陶的黑色表面材質不適合彩繪裝飾,另一方面復雜的器型構造也不適合進行彩繪裝飾。在實用型的黑陶器物中,大多為素面磨光,這是一種非常典雅、精致的裝飾;而除磨光外,還利用快輪轆轤的便利,在器身上劃出或堆出凹進去或凸出來的各種弦紋,這些弦紋不僅起到了將器物分割為不同部位的作用,也是一種美麗的裝飾,從而構成了黑陶的藝術風格——彩陶時期那種亢奮、激越、充滿自由想象的圖案裝飾,被嚴謹的、秩序化的、極其規則化的弦紋裝飾所代替;那種紅黑黃的熱烈色調,也被莊重單一的黑色所代替。那些在黑陶器皿,尤其是高足杯上反復出現的充滿節奏、旋律、運動的弦紋,表現出一種經過反復提煉的程式美。如果說彩陶藝術更多地表現為一種激情的美,那黑陶藝術則更多地表現為一種理性的美。

上海青浦縣出土的新石器時代的黑陶瓶 通高25厘米 上海博物館藏

而造型藝術風格方面,由于快輪轆轤的運用,器物的外輪廓線有了更多復雜的起伏變化——彩陶器物的外輪廓線一般都比較簡單、飽滿,因此人們的目光都集中在繪畫裝飾上,而不是器形的變化上;但黑陶就不一樣,由于其表面不加以彩繪,所有的變化都體現在器形的轉折、起伏上。因此,無論口部與肩部,肩部與腹部,以及腹部與足部的外部線條都非常考究且追求變化。如果說彩陶藝術是以其圖案的裝飾美取勝的,黑陶藝術則是以其造型的變化美來取勝的。

由于快輪的運用以及人類起居生活的日趨精細,這一時期的器型種類明顯增多,在彩陶時期日常的器型只限于罐、盆、壺、缽、碗、瓶、杯等,但發展到黑陶時期,還出現了可以蒸煮食物的甗、為了坐在地上取食方便的高足“豆”(古代的盛食器)、有保溫功能的帶蓋鈕的鼎和碗等。在裝飾上除素面磨光外,還有劃紋、弦紋、方格紋、附加堆紋、圓圈紋和鏤孔等。

新石器時代·龍山文化 高足黑陶豆 高18.3 口徑28厘米 1960年山東濰坊姚官莊出土 山東省博物館藏

蛋殼陶,是典型龍山文化所特有的一種陶系。器形僅見高柄杯一種,其特征是器表呈黝亮的黑色,器形規整,器壁極薄,最薄處接近蛋殼,但質地卻極堅硬。由于其薄如蛋殼,故稱為蛋殼陶。1930-1931年,中央研究院歷史語言研究所的考古專家們,在山東章丘縣龍山鎮發掘城子崖遺址時,首次發現了蛋殼陶,后來蛋殼陶就成為典型龍山文化的特征性器物。

新石器時代·龍山文化 蛋殼黑陶高柄杯 高17 口徑11.9厘米 1960年山東濰坊姚官莊出土 山東省博物館藏

整器為兩部分套合,杯身作寬沿,直壁圜底,下承圓筒狀且兩端外侈杯柄,上飾平行凹弦紋數周。該器以輪制而成,器壁薄如蛋殼,表面烏黑光亮。是山東新石器時代考古最重要的發現之一,也是典型龍山文化的重要標志。

新石器時代·龍山文化 蛋殼黑陶高柄杯 高22 口徑8.8 底徑4.8 柄長8.5厘米 1972年山東臨沂大范莊出土 山東省博物館藏

蛋殼陶器僅見高柄杯一種。說它薄如蛋殼決不是夸大之詞,據實測所得,器壁最薄處僅0.2-0.3毫米。這種器物的器身往往留有細密的旋紋,無疑這是由快速 陶車成形所致。它的造型規整、質地細密、器壁厚薄均勻、色澤光亮漆黑,即使在今天,制陶的能工巧匠也很難輕易仿就。

在田野考古發掘中,這種制作精美的蛋殼黑陶高柄杯,很少在一般遺址中發現,往往集中出于大中型墓葬之中。這種情形表明,蛋殼黑陶杯在當時可能是一種高級 “奢侈品”,決不是一般氏族成員所能使用,只能是被少數氏族首領或軍事領袖所獨占,用以顯示其尊榮的身分和顯赫的地位。龍山文化已處于原始社會瓦解的發展 階段,這種階級的分化、社會分崩離析的情形,也在這蛋殼黑陶高柄杯上反映出來了。

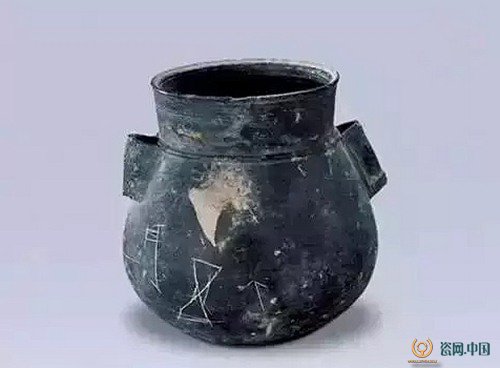

新石器時代·龍山文化 黑陶雙耳杯 高12.5 口徑7.8 底徑4.5厘米 1960年山東濰坊姚官莊出土 山東省博物館藏

新石器時代·龍山文化 鳥喙足黑陶鼎 高18.5 口徑26厘米 1960年山東濰坊姚官莊出土 山東省博物館藏

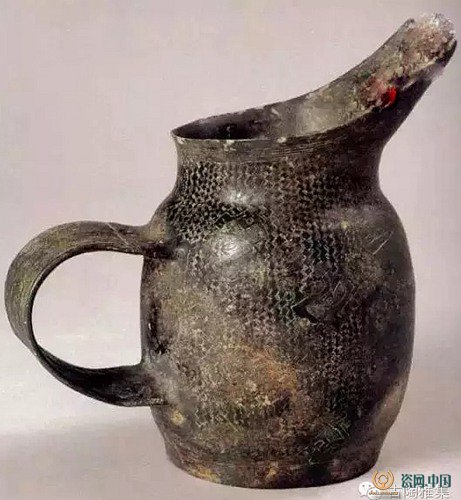

夏 黑陶盉 高32 口徑5.6 底徑12.8 厘米 1990年伊川縣南寨遺址出土 河南博物院藏