自清代發現齊陶文以來,陶文資料日益豐富,陶文研究不斷深入,齊陶文研究領域取得了一系列重要成果。“齊系陶文”中臨淄陶文、邾陶文、新泰陶文、沂水陶文、莒陶文、諸城陶文均有大宗發現,滕州、濟南、臨邑、桓臺、沂源、青州、昌邑、臨朐、膠州等地也有零星出土。齊陶文研究可積極推進戰國文字研究、東周陶器斷代分期研究、古代齊魯地理研究、齊國政治制度研究、齊國手工業制造研究、齊國量制研究、齊國陶文與別國陶文的關聯等齊文化研究的深入開展。

制造陶器是人類最早利用化學變化改變物質天然性質的開端,是人類社會由舊石器時代發展到新石器時代的重要標志。陶器在燒制前胎體較軟,燒制后硬度不大,且易于保存,故而率先成為文字或紋飾的有效載體。早在大汶口文化晚期就出現了人類在陶器上刻劃圖形或符號的現象。這些圖形或符號,有學者認為是象形文字的濫觴。陶文是指鈐印、刻劃、書寫于陶器上的文字或具有一定文字性質的符號。通常意義上的陶文,特指陶制器皿上的文字遺存,而陶制器皿一般分為量器和盛器兩大類。廣義陶文則泛指陶質材料上的文字遺存,包括陶制器皿文字及磚、瓦(瓦當)、錢范、封泥等陶質器物上的文字。

一、齊陶文及其著錄

戰國時期,社會經濟空前發展,作為人們日常生活中最普遍使用的陶器上,官府監管需要留下督造印記,民營需要留下驗證標識,從而帶來陶文的盛行,戰國陶文也成為古文字研究的重要分支。作為當時社會狀態的真實反映,陶文為研究戰國時期的政治、經濟、文化等重大問題提供了直接的參照,對戰國史研究裨補闕遺有所廣益。

1.齊陶文的學術研究范圍

學術研究中的“齊陶文”是指“齊系陶文”,包括以齊國為中心的魯、邾、滕、薛、莒等有著大致相同的地域性特點的東方陶文體系,齊系陶文又細分為齊莒文字和邾魯文字兩個分支。1959年,李學勤《戰國題銘概述》將戰國題銘進行了齊國題銘、燕國題銘、三晉題銘、兩周題銘、楚國題銘、秦國題銘等六分;1989年,何琳儀《戰國文字通論》將戰國文字分為齊系、燕系、晉系、楚系、秦系,并對各系文字作了系統研究。這種分法并不以國家分類,而以地區分類,如齊系并不是僅包括齊國,晉系、楚系也是幾個國家的合稱。現今,學界對戰國陶文的研究仍然沿襲齊、燕、晉、楚、秦的五系分域法。

2.齊陶文的發現者陳介祺及其收藏

同治十一年(1872),陳介祺收得即墨“陳悍”陶文,題記:“,殘瓦,壬申五月六日得之邑于姓,出即墨古縣。”“瓦器殘片出濰之東,甚古,有印文曰陳,當是陳氏之族,‘’字不可識。同治壬申五月六日己丑得之于姓”,這件出土于齊國大邑即墨故城遺址的陶文,是齊國陶文的首次發現。此后,陳介祺開始持續收購陶文,尤其是在光緒二年(1876)至光緒四年(1878)間得以大量購藏。至光緒六年(1880),陳介祺已累計收得陶文四千余件,是年曾自撰“陶文齊魯四千種,印篆周秦一萬方”聯。至光緒九年(1883),其復題“陶文今將及五千”。陳介祺的陶文研究有《簠齋陶文釋存》,系陳介祺所藏近900件陶文題跋,由王獻唐代當時山東省立圖書館購得,裝訂成冊,現藏山東博物館。1937年,“陳氏藏陶歸于青島博物館。據當時親手檢視這批文物的學者記錄,陶文共約4800件。仔細查閱拓本,絕大多數都是山東的出土品”。1982年,李學勤“建議以足本《簠齋藏陶》作為基礎,廣采各家,編印陶文總集,附以一部分器物攝影,必能蔚為大觀。”惜陳介祺“將及五千”陶文及近900件的陶文題跋,“存世”而未“面世”。2006年,日本中村申夫選編了陳介祺舊藏古陶文拓本457件,編為《簠齋藏古陶文選》,并做了戰國、秦漢分類和文字考釋。

3.陳介祺后齊陶文的主要著錄

在陳介祺的影響下,陸續出現了一些陶文收藏與研究者,他們對陶文資料的刊布與研究做出了積極的貢獻,使得《簠齋藏陶》得以及時刊布行世,成為陶文研究的重要文獻。

(1)舊有方式下的主要齊陶文著錄。光緒三十年(1904),劉鶚《鐵云藏陶》作為抱殘守缺齋所藏三代文字之二刊行。此書收錄陶文系王懿榮生前藏陶(后歸劉鶚)及部分陳介祺藏陶拓本。劉鶚認為,陶之為器雖微而其文字足重,且海內藏陶名家尚未顯諸著錄,于是選擇其藏陶“屬直隸張茂細心精拓,得五百余片,更益以舊藏陳壽卿家拓本七十余紙,并付石印”。《鐵云藏陶》是第一部公開刊行的陶文圖錄,為陶文有專書之始。劉鶚將封泥也歸入陶列,一并編入《鐵云藏陶》。

1934年,王獻唐《鄒滕古陶文字》拓行。王獻唐在收集陶文過程中發現了鄒滕陶文與臨淄陶文不同,認為當分地研求,遂將茹古齋主人代為搜訪,益以友朋所贈300余片,擇優180余品墨拓行世。這是第一部邾陶文專錄,也是按地域細分陶文的拓荒之作,是研究邾陶文的重要文獻。

1943年,周進所藏陶文由孫潯、孫鼎選編為《季木藏陶》影印刊行。“藏陶之家,簠齋以后逮至德周君季木而稱極盛”,周進“既收陳、丁二家之精品,復益以新發現者,前后亦得四千種”。周進卒后,孫潯、孫鼎選古陶、漢陶一千余種,合以秦瓦量五十種等類次編排影印,其中戰國陶文主要為臨淄、邾、燕陶文。《季木藏陶》所收陶文品類豐富,品相精美,刊行較早,在私人藏陶類文獻中頗負盛名。

2006年,王恩田《陶文圖錄》出版。作者從20世紀60年代即以田野考古工作之便,在邾國故城和臨淄齊都故城收集陶文,并負責整理所在單位山東博物館藏陶文,收錄未刊和已刊陶文拓本二十余種近萬件,未經著錄的陶文實物2000件。后,其復廣采諸家,益之以各地考古調查和發掘出土的陶文,總數近22000件。剔除重復與破殘,選用12000余件,分為戰國以前、齊、鄒(附滕、薛、魯)、燕(附中山)、三晉與兩周(附楚)、秦國與秦代、不明國別、漢代及其以后、參考、偽品及可疑十卷,編成《陶文圖錄》六冊,是迄今收錄陶文數量最多者。唯作者整理陶文實物、拓片仍延續只錄拓片方式,除少數幾例外,齊陶文未標注資料來源,考古發掘品亦無出土資訊等。

舊有方式下的齊陶文著錄均為“拓片集”,無論前人所著“藏陶”,今人之“圖錄”,或受當時條件局限,或無法見之原器,或認識上的偏差,皆僅存文字拓本,于器物形制、質地、銘文位置、出土地點、用途等皆不可知,而令著錄陶文之學術價值大大降低。正如李學勤所言:“以前金石學家研究陶文只注意文字,對陶器的形制質地幾乎完全置之不顧,造成了很大的局限性……著錄中的陶文,大都只拓出文字,無法知道陶片的形狀和銘文位置,是明顯的不足之處。”

(2)新時代的主要齊陶文著錄與研究。1990年,高明《古陶文匯編》出版。作者舉凡前此成書的陶文拓片集和新中國成立后新出陶文之絕大部分匯集于此,計收古陶文拓片2622張;按照商代至秦的時代順序對陶文內容分類編次,再按照山東、河北、陜西、河南、山西、湖北和不明出土地分域別類,尤其是對每件陶文均給出釋文、出土地點、拓本來源等,拉開了與舊有陶文著錄的距離。收羅宏富,體例美善,是當時“最完備的陶文總集,可以預見本書的問世將使古陶文的研究全然改觀”。

2013年,唐存才《步黟堂藏戰國陶文遺珍》出版。收錄作者集藏齊、燕、邾、秦、三晉陶文280件,以拓片題跋的形式考釋文字、質地、器形、出土地點,并配有部分陶文局部照片。其中“臨淄齊故城陶文各大窯場所制皆備”,題跋“內容引證先賢各家注釋,考證而不乏已意”,沂水陶文14件為沂水陶文的首次面世。“不但可供愛好書法、篆刻藝術者參考,更是古文字研究者不可缺少的重要參考書。”

2014年,呂金成《夕惕藏陶》出版。《夕惕藏陶》以考古學編寫器物的方法編纂,所收錄陶文全以“實物方式”展現,計1004件(實物今藏山東博物館)。“每件陶文一版,由陶器、局部陶文照片和陶文拓片組成,并配有文字說明……詳細介紹了陶器的保存情況、大小、質地、紋飾、文字所在的位置、征詢到的出土地點,以及量器復原后校量的數據等。”“有的陶器附有線圖、全形拓和同類器形照片;殘缺的陶文附有相同的完整陶文或復原的完整陶文;對不甚清楚的陶文附有摹本。這些內容,對人們了解陶器或陶文的有關信息是十分有益的,大大提高了《夕惕藏陶》一書的學術價值。”《夕惕藏陶》的出版“標志著陶文文獻的研究與編纂進入了一個新階段,開啟了陶文研究的新境界,必將成為陶文研究史上的一個里程碑”。其后,《夕惕藏陶續編》出版。《夕惕藏陶續編》是對沂水所出戰國時期齊國官量釜上刻劃“立事”陶文的專門著錄和全面整理,共收錄近年所見沂水陶文實物、拓本、照片846件。其中,沂水陶文實物441件(今藏昌邑市博物館),沂水陶文拓片、照片計405件。根據陶文內容,厘為立事地、立事人、立事歲、量器名、待考五項。新發現立事人達41人,超出歷年出土的齊國已知各類立事人的總和。此書著錄陶文由照片、拓片、摹本、釋文等部分組成,摹本補出的缺畫和釋文補出的缺字。“過去發現的齊國陶文主要是用璽印鈐印的,刻劃陶文只有零星出現,像沂水刻劃陶文大量出土,對于齊國陶文乃至整個戰國陶文來說,無疑十分新穎,在古文字學、書法藝術史、齊國制陶制度等方面,都具有十分重要的價值。”“‘《代序》’比較全面地論述了沂水陶文的國別、年代、內容、容量、文字釋寫、文字特征,以及沂水陶文辨偽等問題,提出了許多好的見解,頗有學術價值。因圖版編排科學,陶文釋寫正確,也大大提高了本書的學術價值。”

2014年,山東大學歷史文化學院考古學系等所撰考古發掘報告《新泰出土田齊陶文》出版。報告采用了現代考古學的研究方法,對2002年新泰集中發現的780件陶文進行了專門研究,有詳細準確的地層記錄,并將銘文陶器拍照和考古繪圖進行了分類,對陶文本身除了文字方面的分析還采用了類型學的方法按照形制進行分類及綜合研究。“這部內容新穎充實的報告一定會得到有關學術界的重視和歡迎,因為書中公布的是戰國時期考古的一項重要發現,而對于陶文研究來說,則是有關鍵意義的突破”。

2019年,成穎春《齊陶文集成》出版。此書匯集了歷年公私收藏的齊國陶文,按照器物用途和出土地域進行編排。與之前的同類著作相比,所著錄齊國陶文的品類有大幅度增加,如王恩田《陶文圖錄》收錄齊陶文3090件,如去除重復者,則大約有900個品種。《齊陶文集成》收錄齊陶文品種達到了1730個,超出王書幾達一倍。此書在在體例上詳盡提供了以往著錄信息,并給出最新的陶文釋讀,在按語中標識學術界其他考釋意見,收錄了大量實物照片,詳細記錄了量器的實測容量,對研究齊國的量制研究具有重要價值。《齊陶文集成》是目前收錄齊國陶文種類最多的著作,惟其以“齊國陶文”為研究對象,而非以“齊系陶文”為收錄范圍,故可在此基礎上進行增補。

二、大宗出土的齊系陶文

1.臨淄陶文

舊時所說的“齊國陶文”是指齊都臨淄出土的陶文。臨淄陶文多出于臨淄齊故城及其周邊地區。臨淄齊故城位于臨淄區中部齊都鎮東北面,東臨淄河中游。齊陶文主要在故城及周邊遺址、窯址里出土,由于埋藏較淺,農民在日常的平整土地、挖渠、蓋大棚等生產活動中時見陶文,故自晚清至今持續有陶文出土,存世數量甚大,并有大量私人藏品尚未面世。

圖1臨淄西周村遺址(呂金成攝)

臨淄齊故城的田野考古考察工作始于20世紀30年代初。中華人民共和國成立后,學政部門曾組織人力、物力進行過調查及文物收集工作。臨淄陶文的科學發掘始于1958年,這年山東省文化局舉辦文物訓練班,組成臨淄考古隊,在齊故城內進行了一個月的調查、鉆探和試掘。考古發掘選擇在齊故城大城內的南部、西部和小城內的中部。這次調查和試掘,初步明確了齊故城的形制和文化堆積分布情況。經調查勘探發現,臨淄齊故城包括大城和小城兩部分,小城在大城的西南方,其東北部伸進大城的西南隅,這部分小城城墻的年代最早不過戰國時期。這次田野工作初步劃定了臨淄齊故城的重點文物保護范圍,并通過《山東臨淄齊故城試掘簡報》公布了出土陶文的文化層、陶器線圖和部分陶文。

臨淄齊故城于1964年至1984年的田野考古工作情況集中刊發于山東省文物考古研究所編著的《臨淄齊故城》,公布臨淄陶文260余件。“這批陶文存在有兩種情況:一是城內零星采集出土的陶文,地點比較分散,器型和陶文內容較為多樣化,通常都出土于遺址地層、居址、窖穴、水井之中。二是城內及近郊制陶窯廠集中大量出土,一般陶器器型相同、陶文內容單一。如城北外西周傅莊出土陶文大量戳印在陶豆柄上,內容多是城陽、豆里之類。而城內劉家寨窯廠出土陶文大多打印在陶罐上,內容則多是蒦陽匋里之類。臨淄陶文以戳印居多,也有部分刻劃文,年代大多屬于戰國時期,部分刻劃陶文可以早到春秋晚期,半通印的亭市、亭久和個別私名陶文或可遲至秦漢初年。”臨淄齊故城出土的陶文以數量多、內容豐富著稱。從陶文內容看,可分為官營制陶業和民營制陶業兩部分。其中以民營制陶業的產品為多。官營制陶業陶文主要是戳印在量器上,陶文規范,印大,字多。民營制陶業陶文基本格式是地名+人名,器型最常見的是豆、罐、盂、盆等,也有個別的量器和過去未見于著錄的井圈陶文。”

2.邾陶文

同臨淄陶文一樣,邾故城遺址陶文數量較大,自晚清至今不斷有新陶文面世。陳介祺所藏陶文主要就是臨淄陶文和邾陶文。以前有著錄將山東出土的陶文統稱為“齊魯陶文”,這是將邾陶文誤作“魯陶文”之故。20世紀30年代,王獻唐主持時山東省立圖書館工作期間,曾專注收藏邾陶文。其《鄒滕古陶文字》共三冊,鈐“三邾古匋”印。他在書中指出,邾陶文的出土地以“嶧南紀王城居多,滕邑北鄙間亦有之”,邾陶文與臨淄陶文相比“鄒似稍遜,字亦簡樸,多一字至二字,其三四字者不習覯也。器以豆、瓿為夥,鼎、鬲、爵、罍彝器所有無不備”。

邾國故城遺址位于鄒城市東南約10公里的嶧山鎮嶧山南麓紀王城村周圍,是東周時期邾國的都城所在,邾陶文主要出于此。雖然從清代以來邾國故城遺址就以出土大批陶文而著稱,但正式的田野考古工作始于中華人民共和國成立之后。1964年,中國科學院考古研究所山東隊會同鄒縣文物保管所在邾國故城遺址進行了第一次考古調查工作,根據出土的陶文認定遺址為邾國都城所在。1980年,中國社會科學院考古研究所山東隊和鄒縣文物保管所對鄒縣轄區包括邾國故城遺址在內的部分遺址進行了重點復查。2012—2013年,山東海岱文化遺產保護咨詢服務中心對邾國故城遺址進行了考古勘探,獲得了大量基礎資料。2014年,國家文物局委托山東大學歷史文化學院考古學系承擔邾國故城遺址為期10年的田野考古項目。2015年,山東大學歷史文化學院考古學系、鄒城市文物局對邾國故城遺址進行了大規模考古發掘,發掘面積930平方米,發現文化遺跡達750余處,基本構建起邾國故城遺址的分期編年序列。遺址出土遺物以陶器為主,有鈐印或刻劃陶文的達200余件,其中一件陶量內底中部鈐有團龍紋,腹部繩紋間有作兩行排列的刻劃陶文“薛惎子之度同也”。倉儲區集中出土了10余件較完整的陶量,多數年代屬于戰國時期,泥質紅陶或灰陶,形制為厚胎深腹筒形,內底多鈐印團龍標記,其中一件的口沿上還鈐印“邾”字,另有幾件配套使用的紅陶罍肩部也印有“邾”字。這是“邾”字陶文在該遺址的首次發現,印證了遺址至少在戰國時期為邾國都城所在。2017、2018年,山東大學在邾國故城遺址繼續開展田野考古發掘工作,所獲遺跡和文化遺物數量多、種類豐富、年代跨度大,為進一步完善遺址分期、建立文化譜系、明確發掘區域的功能與性質、探討遺址聚落形態的演變等提供了豐富的資料。邾國故城遺址出土帶有陶文的器物種類包括豆、盆、盂、罐等。2022年2月,“鄒城邾國故城遺址2021年發掘”入選“2021年度山東省五大考古新發現”,出土戰國陶文500余件,為探討陶文性質和文字演變提供了豐富材料。相關考古研究工作至今仍在進行。

邾盛器陶文以鈐印文為主,一般為一印一字,間有二印者,器型包括豆、盆、盂、罐等。量器陶文有“廩”字、“邾”字、團龍紋、刻劃文字等多種,有的印有與生活器皿相同的文字。邾陶文的主要收藏地有鄒城博物館、山東博物館、青島市博物館(陳介祺舊藏部分)、山東大學博物館等,加之私人收藏,數量相當可觀。

3.新泰陶文

新泰市地處山東腹地,古稱平陽。春秋戰國時期,其曾先后屬于魯國、齊國。近年來,該地陸續發現部分戰國遺存。新泰陶文出土地點共有四處,即第一中學音樂樓官營制陶作坊遺址、西南關私營制陶作坊遺址、南西周遺址和南關遺址。

2002年4月,新泰市第一中學音樂樓建設施工,發現該處為戰國時期官營制陶作坊遺址,主要出土遺物為建筑構件和陶量器。出土陶文絕大多數為陳氏“立事”銘,共發現不同立事人名16個,其中有12個為首次發現,另有新地名2個、新字形若干。此外,出土“平陽廩”陶文1件。該地出土陶文載體為量器,共發現杯形量豆和繩紋量釜兩種器型。這是山東首次大規模集中出土田齊量器和“立事”銘文,為探討齊國工官制度和量制、量器的演變提供了珍貴的資料。平陽廩和平陽市附陶文的出土證明了新泰在戰國時期的確切地名。新發現古文字為戰國文字學研究提供了新材料。第一中學遺址所出土陶文、刻符陶片計392件,包括館藏和民間收藏兩個方面。新泰市博物館所藏為大宗,計238件,其中印文陶片231件,刻文、刻符陶片7件。民間收藏分別為李欽利、柳方來、肖培生、李明煜所藏。李欽利藏133件,其中印文陶132件,刻文陶1件;柳方來藏14件,為印文陶;肖培生藏6件,為印文陶;李明煜藏1件,為印文陶;另外,呂金成曾收藏6件,其中5件得自柳方來處,1件得自李明煜處,均包含在前述數量中,呂氏所藏今歸山東博物館。對于新泰市博物館所藏全部資料、李欽利所藏部分資料(HBCS:1至HBCS:92)、呂金成曾藏6件資料,我們得見實物并收錄,其余只見拓本,實物或已散失。2002年11月,在新泰市副食品公司住宅樓基建工程中發現新泰市西南關東周時期制陶作坊遺址,新泰市博物館隨即進行了搶救性發掘。遺址位于新泰市青云街道辦事處西南關社區居委會辦公樓西邊,東北距新泰市第一中學戰國時期官營制陶作坊遺址647米,北距周家莊東周墓地1.84公里,東去1公里處為平陽河,西去3公里為西周河。西南關發現有字陶文完整或較完整陶器376件,連同南關發現有字陶文、刻符陶片5件,南西周發現有字陶文7件,以及前述第一中學遺址刻文、刻符陶片392件,新泰陶文數量共計780件。

4.沂水陶文

沂水陶文是沂水城南所出戰國時期齊國官量釜上的刻劃陶文。2011年起,沂水陶文被陸續發現,是繼2002年新泰集中出土陶文之后,“立事”類陶文的又一次重要發現。戰國時代,沂水處在齊國的南部邊陲,是齊、莒、魯交界之處,這正是需要大量使用大容量量器釜的地方。

沂水陶文具有典型的戰國齊系文字特征,從阜之字并從土。如“陳”字從土作“”,“陵”字從土作“”,為齊系文字的特征字形。沂水陶文內容均為齊國常用的“某地陳某立事歲之釜”格式或其簡省,且立事人與確知的齊系新泰陶文、臨淄官量陶釜銘文出現了部分重疊。如臨淄陶文“陳向”“陳逨淺”,新泰陶文“陳得”“陳頙”,在沂水陶文中均有出現,沂水陶文屬齊國陶文無疑。通過與沂水陶文有關的陳璋壺、陳猶釜和新泰陶文“易陳得叁朔”等進行綜合比較研究,沂水陶文年代大致推證在齊宣王時期,即公元前315年前后。在沂水陶文出現之前,已發現的齊國陶文主要是鈐印陶文,刻劃陶文只是零星出現,刻劃官量陶文數量就更少。沂水刻劃官量“立事”陶文的大量出現在陶文研究史上具有重大的意義,會對戰國文字研究產生深遠的影響,對書法藝術也將提供非常有益的借鑒。對沂水陶文中未見、未識、未解的古文字及相關的歷史、地理、官制、量器、制陶業等進行深入綜合研究,是一項很有意義的學術課題。目前,沂水陶文集中公布實物資料、拓本等846件,尚有大量沂水陶文未公開刊布,后續研究值得期待。

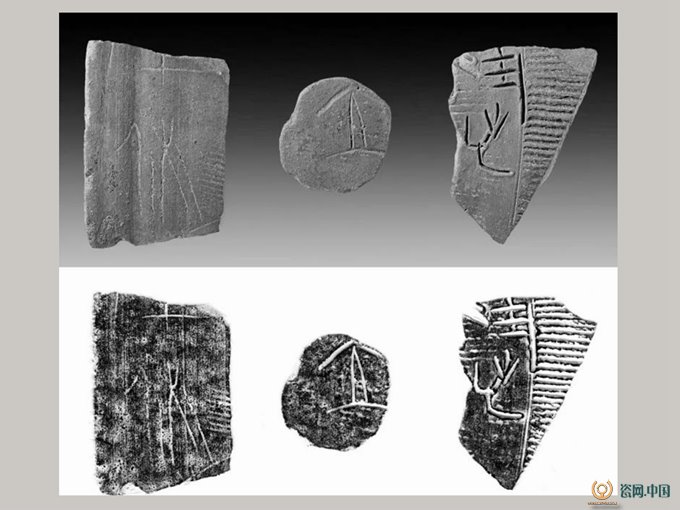

圖二新見沂水陶文“陳伙”“立”“事歲”(厄廬藏)

5.莒陶文

莒陶文是指戰國時代莒地所出土陶文,出土地絕大多數集中在莒故城遺址。鑒于尚無法區分莒地所出戰國時代陶文是莒國存國時所制,還是滅國后所制,學術界稱之為“莒陶文”。莒故城由外城和內城兩部分組成,外城南北5.5公里、東西4.5公里,內城居于其中,南北約2公里、東西1.5公里。

1995年12月、1996年6月,莒縣博物館兩度對莒刀鑄造遺址進行考古試掘,進一步探明“鑄錢遺址即在宮城南門外西側,北依宮城南垣,南瀕護城河,遺址南北150米,東西300米。其西300米處是一大型官營制陶作坊遺址,多次采集到大批制陶窯具、動物模具、雙獸樹木紋瓦當、陶器等,還采集到一帶戳印的陶片,其文曰‘市區’,此例可與舊著錄的‘’(莒市)陶文互證。以此佐證:莒宮城南垣外,護城河之兩岸是當時官營制陶、錢幣鑄造等作坊區”。1999年,政協莒縣文史資料委員會編印的《莒文化研究專輯(一)》最早刊布了6件在四、五文化層中出土的“矮殘豆和其他陶器口沿、器底等處帶有戳記和刻符”的莒陶。

近年來,隨著莒故城及周邊的工程建設的進行,在施工挖掘的渣土中又有鈐印或刻劃文字的碎陶片、豆柄、磚瓦等出現。它們“多出土于灰坑與廢棄陶圈古井中......帶有陶文的完整器物甚少,標本大致有陶罐、豆柄、豆盤、量器等器物殘片,另有部分陶質模具刻畫文字”。2019年,《日照文覽》刊布新出莒國陶文4件。2019年初,收集者將二十余年辛苦撿拾的大量古陶瓷片、百余件帶文字的陶器和若干件完整器物全部無償捐給莒州博物館。2019年新春過后,在莒城南近郊收集者又陸續撿拾到東周至漢代的陶文殘片200余品。劉家菜園遺址陶文多集中出土,或是圓形灰坑,或是條形溝渠,離原地平下不足一米土層,且村中心偏東出土最多。劉家菜園村施工過程中,發現陶圈古井近300眼,分布較為密集,陶井中有完整陶罐出現,數量不等,大小不一,造型多樣,且多有戳印或刻劃陶文,個別刻劃紋飾具有原始象形文字形態。2020年,莒縣地方史志研究中心編《莒國陶文》出版。莒地先秦陶文、秦漢陶文、陶符計300余件集中刊布。鑒于《莒國陶文》一書所收錄陶文均無文字釋讀,《印學研究》于2021年5月刊發第17輯《莒陶文研究》專輯,對莒陶文的發現與研究進行了梳理,并對《莒國陶文》所收錄陶文進行了釋讀。

此外,較為大宗的有2010年前后發現的諸城陶文,以罐、豆上的單字陶文居多,數量約有200件,亦見有量器,《齊陶文集成》收錄2件,有關資料尚在整理中。

圖三昌邑都昌故城出土陶量區(昌邑市博物館藏)

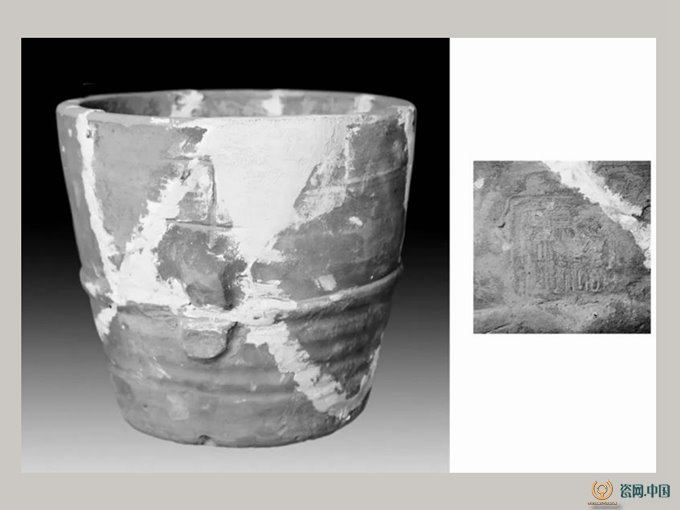

其他地方偶有陶文零星發現。如1957年,滕縣文化館在滕縣古遺址進行了普查;1959年,中國科學院考古研究所山東隊對其做了重點調查;1964年,中國科學院考古研究所山東隊和滕縣博物館對該遺址進行了考古調查,其后于1972—1978年間又進行了調查、復查,公布出土的滕縣陶文15件。1972年,濟南市天橋區出土2件“市”字陶量區(濟南市博物館藏),容量4220毫升(小米),接近田齊的一區。1984年,青州博物館在鳳凰臺采集陶文“子里得”,近年在青州市高柳鎮馬莊陶文遺址采集陶文“蒦陽匋里人談”。2000年,昌邑都昌故城出土一件陶量區,圓筒形,敞口,平底,口徑20.0厘米,高21.5厘米,底徑15.5厘米,銘文待考,今藏于昌邑市博物館。2007年,膠州里岔修筑公路排水溝時所出戰國量器釜的腹壁殘存鈐印陶文“平陵陳得之釜”,口沿下有刻劃陶文“伄夜”。2011年,萊蕪孫封邱所出戰國量器釜腹壁殘存鈐印陶文“陳得”,今藏山東博物館。2014年,臨朐發現一件陶量區,形制與昌邑都昌故城出土的陶量區相近。章丘陶文、臨邑陶文、沂源陶文、桓臺陶文等可見相關著錄。

三、齊陶文與齊文化研究

由于陶文的發現者與收藏者多兼學者身份,齊陶文研究在陶文一經發現就已開始,并且能夠不斷地推出研究成果。陳介祺在光緒四年(1878)與吳大澂的尺牘中論及“古陶文字不外地名、官名、器名、作者用者姓名與其事其數”。吳大澂著《三代古陶文字釋》四卷,為“二千年來古文字未發之藏”。學界通過對齊陶文的研究,推動了齊文化研究的深入開展。

1.齊陶文與戰國文字研究

戰國文字考釋是齊陶文發現以來從未間斷的研究中心,成果最豐,糾正了前人認識的許多錯誤。清人著作如陳介祺《簠齋陶文釋存》、吳大澂《三代古陶文字釋》、孫文楷《木庵古陶文字》、丁佛言《說文古籀補補》等也收錄了不少陶文考釋。1936年,顧廷龍撰《古匋文孴錄》“作為國立北平研究院史學研究會文字史料叢編之一”出版,開啟了以專門的文字編形式考釋陶文的先河。作者在廣泛搜訪古陶文資料的基礎上,“分別部居,汰其復重,選其完整,慎校闕蝕,嚴區真贗,凡傳摹之字概不敢卒然收入,誠恐毫厘之失遂成千里之謬”。嚴謹如斯,堪為后世楷模。中華人民共和國成立后,比較重要的陶文考釋專書有金祥恒《陶文編》(臺灣藝文印書館,1964年),高明、葛英會《古陶文字征》(中華書局,1991年),徐谷甫、王延林《古陶字匯》(上海書店出版社,1994年),王恩田《陶文字典》(齊魯書社,2007年)等,均代表了當時陶文釋字的水平。后者不斷汲取前人研究之成就,加之新材料,故而再上層樓,也為我們勾勒出陶文文字考釋的歷程。陶文考釋著作之外,還有大量專門考釋一字或數字陶文的論文發表,不斷將陶文考釋向前推進。2019年,張振謙《齊系文字研究》將齊系文字研究分為字形研究和銘文研究兩部分。字形研究部分對齊系文字的地域性特點做出了定性描述;銘文研究部分對部分齊系地域銘文及其文字做出考釋和考證,并對相關問題進行了探討。這些研究成果對古文字的考釋、漢字發展史的梳理等具有重要意義。

2.齊陶文與東周陶器斷代分期研究

考古地層斷代、器物區系類型分析等現代考古學方法,可以對陶文的時代做出較為科學的斷定。這也是科學考古和民間收藏鑒定的最大不同。舊有的陶文收藏,一般情況下要經過獲得者—商賈—收藏者的流轉。由于流轉的信息往往不對稱,收藏者研究起來往往是困難的。1992年,孫敬明《齊陶文分期芻議》在陶文的斷代分期上,將鈐有陶文的器物分為鼎、豆、壺、罐、缽五類,然后以考古類型學的方法對陶器進行分期,從而將齊陶文分為春秋晚期、戰國前期、戰國中期、戰國晚期四期。將考古類型學方法引入陶文的分期研究是有益而科學的探索。新泰陶文的斷代從與立事地、立事人的對比入手,通過“易陳得”同時出現在陳璋壺(齊宣王五年)和新泰陶文中,推證新泰陳得陶文年代即公元前315年前后。以此為基準點,新泰陶文中出現的立事人總立事屆數至少有22次,每屆立事5年,則新泰陶文時間區間有110年,大概處于公元前345年—公元前235年。齊康公十九年(前386),田齊太公取代姜齊,史稱田齊。田齊存國時間為公元前386年—公元前221年,新泰“立事”陶文的時間正好處于這個時間段,其存在時間大致與田齊相始終。對此,李學勤認為“出土陶文的遺址經過科學的發掘清理,有詳細準確的層位記錄,對遺址的性質和時代做了可信的判定”。

3.齊陶文與古代齊魯地理研究

由于陶文中可考的地名大量存在,陶文對地理研究就顯得非常重要。非考古發掘出土的陶文,由于大量相伴歷史信息的缺失,進行古代地理的研究參照比較困難,但學術界也有許多積極的成果。如1935年,張履賢嘗購得“平陵陳得立事歲公”陶文拓寄張政烺,告知其據估者云陶文原片系得自臨淄。張政烺撰《“平陵陳得立事歲”陶考證》一文,考定“‘’即田敬仲完之氏。......齊田氏之‘田’作‘’。......‘平陵’為地名。考古地之名‘平陵’者本甚多......今齊魯出土封泥有‘東平陵丞’亦可證,其地在今歷城縣境。此陶既出自臨淄,又明氏為齊田氏之公族,則此平陵自當為齊地無疑。......田氏為有周陶正之后,敬仲又為齊之工正,故傳世陶文齊田氏之器獨多”,“陶片出于估人展轉販賣,出土情形不詳,頗為可惜。然僅考證銘文,則知其出土地已足”。該文示范性地給出了發掘陶文史料價值的方式與方法,對后來學者的陶文研究產生了很大的影響。再如,王恩田根據新泰市區出土的戰國“平陽市□”陶文中“市”字的特有寫法,證明新泰的杞國被楚滅后,又被齊占領。如此,西漢泰山郡的“東平陽”則只能是戰國齊邑。其又根據山東巨野出土的“安陽市”陶文,分析《史記·項羽本紀》所載宋義率兵救趙行至之“安陽”在今山東曹縣東等。隨著科學考古發掘出土陶文的不斷出現,其中很多地名陶文由于有明確的出土地點和地層關系,便于同舊有非考古發掘陶文及相關文獻記載進行對照,可以更加明確地考定出其歷史地望。

4.齊陶文與齊國政治制度研究

戰國時代,各國中央及郡縣等政權,都擁有官營的手工業作坊,并執行相應的管理監督制度,以維護國家政治制度的穩定、經濟發展的秩序,其中齊陶文中最常見的“立事”就是這種制度的一種表現形式。關于“立事”制的內涵,學者研究的主要觀點有:紀年體例觀(“‘立事歲即某某執政之年’。這種紀年體例常見于齊國器物刻銘”)、立政為相觀(“‘立事歲’為傳世齊器中習見之辭......許印林曰‘立、蒞通,《說文》作,臨也’,陳簠齋曰‘立事猶言立政......’”)、蒞事督造觀(“‘立事’即‘位事’或‘蒞事’,蒞事者即器物的督造者”)、主管有司觀(“蒞事者……只是主管陶量或陶器制造的有司”)、祭祀主政觀(“立事即文獻中的甔事,其原始含義是主持國家的祭祀,后來也泛指主持國家政務的人”)、三級監造觀(齊國官營手工業“有三級監造的制度,除直接生產者外,由‘立(蒞)事’者監造,工師主造”)、齊國工官觀(“齊國的銅器和陶器銘文中常見‘某某立事歲’語,這是齊國特有的一種工官題銘方式......體現了齊國的工官制度”)等。立事人為重要手工制造業的主管人員,代表國家管理度量衡器、樂器、兵器及其他重要容器的制造,相當于齊國的工正。陶量上的立事銘文往往只出現立事人,而對實際的督造者、制造者皆略去。度量衡等涉及國政秩序和社會的穩定,因此立事人在國家行政、經濟管理中有著非常重要的作用。鄉里制度是戰國時期國家行政統治的基礎,當時主要通過層級制的鄉里組織建立合行政、治安、教化于一體的政治共同體,實現對人的管理與控制。“鄉名+里名+陶工名”這種習見的齊陶文就是齊國城鄉控制體系的印證。齊陶文還反映出地方治理的其他方面,如齊陶文中的“左桁正木”,朱德熙考證“桁”讀“衡”,“當是掌管山林的職司”。

5.齊陶文與齊國手工業制造研究

發達的齊國手工業在齊國陶器制造中得到了充分的反映。齊國陶文陶器統計分析、類型排列,有助于探索齊國官營、民營手工業的特點和生產模式。如戰國時期齊國設陶正主管官營制陶業,下設督造專事監督、工師、陶工從事生產。量器由官營制造,一般由執政的官員進行監造,窯場鄰近行政管理中心;民營制陶業的主要產品是生活用器,以個體家庭為組織進行生產,家專其業,父子兄弟相傳,家庭即工藝的養成所,自家成員朝夕揣摩實踐,形成獨特的品種、外形、質地、結構,生產有獨到之處的陶器。民營制陶業為使其產品銷售順利,進而獲得更多的利益,就必須精工細作,并不斷改進制作工藝和提升技藝水平,否則就有被淘汰的危險。齊都城東北部是當時的商業區,官營、民營制陶產品均在此銷售。齊國民營制陶業已經有了明確的專業分工,出現了某個地區或幾個地區只生產一種產品的現象。王恩田根據對177件實物標本的分類統計和研究,發現生產豆的場家集中在“豆里”等18個鄉里之內,且以“豆里”生產的豆所占比重最大,推斷“豆里”為生產豆的場家匯聚之地。這說明“里”的稱謂和所生產的陶器具有一定的關系。這些研究對于深化齊陶文研究,探討齊國手工業的生產模式等進行了有益探索。

6.齊陶文與齊國量制研究

東周時代各國量制的資料以齊國最為豐富,齊量陶文對量制研究具有重要意義。如齊量陶文中有升、豆、區、釜等容量單位,更可貴的是,這些陶文所在的陶量部分保存完整,可以通過實物測出其容量,為探討一直以來存在爭議的齊國量制問題提供了寶貴的真實數據。隨著齊陶量的不斷發現,齊量與齊國量制研究的新成果不斷呈現。2019年,裘錫圭通過對大量新出土齊量的綜合研究,發現齊國量制由姜齊舊量演變到田齊新量,呈現出一個不斷向十進制量制趨近的過程,“齊國在春秋時代使用升、豆、區、釜四進的量制,區為十六升,釜為六十四升。春秋晚期,齊權臣陳氏為爭取民心,將時常用來貸糧于民的家量增大,將豆量由四升改為五升,因此區變成二十升,釜變成八十升。田(陳)氏篡齊后,對此前齊國行用的姜齊舊量進行改革,升到豆的進位襲用家量,釜與升之比改為1:100,這樣區為二十升,釜跟區之比由一釜四區變成一釜五區。姜齊舊量的升值可能在321.5毫升左右,其釜值應在20000毫升左右,與田齊新量的釜值十分接近。據此,田齊改革量制時,釜的量值似乎只作了很小的改動,甚至完全沒有改動,只是由于釜與升之比改成了1:100,升值降低至205毫升左右,豆和區的量值也相應降低”。這一發現對量制史研究產生了極其重要的影響。通過齊量陶文還可以看出齊國國家對地方經濟的管控,如齊官量陶文見于齊國邊境,新泰、沂水陶量的大宗集中出土說明齊國的經濟權力是高度集中且統一的。

7.齊國陶文與別國陶文的關聯研究

齊國高度發達的制陶業也影響著周邊國家制陶業的發展,受經濟實力和社會發展等方面的限制,周邊小國制陶業的發展明顯落后于齊國,具體表現在器形小、形制不規整、工藝粗糙等方面。如,莒在政治經濟上與齊國緊密關聯,莒使用與齊國相同的豆、區、釜量制,也直接使用齊國所制造的各類陶器。莒文化既有其獨立發展和創造,又通過與齊文化的融合成為齊魯文化的重要組成部分。小國受周邊大國影響,多有所用陶器由別國流入現象。滕州滕故城遺址出土的“陳立事歲廩釜”為齊國官量陶文,“薛國故城、北臺上、崗上等遺址出土的部分陶文,與鄒國陶文相同,是由鄒國流入的”,莒陶文與諸城陶文存在相同陶文的現象。在齊國陶工中,多有與莒、邾國陶工同名的現象。陶工名的寫法有些完全相同,如“五”“孨”“赍”等,其中“五”在齊、莒兩國陶文中大量存在,“孨”在莒、邾兩國陶文中大量存在。有些寫法稍有差異,如“纓”。《古陶文匯編》載有一件出土于邾國的“纓”字陶文,與莒陶文“纓”為同印所鈐,為莒制流入邾國。《莒國陶文》收錄“纓”字陶文10件,均鈐于殘存灰陶豆柄。其中,2件為正文,“纓”作“”;8件為反文,“纓”作“”。大量出土于邾國故城的“纓”字陶文作“”,相比莒陶“”,所從玉、貝、女位置做了變動。齊國臨淄陶文中“蒦陽里人纓”,“纓”作“”,相比莒陶“”,所從貝、女位置做了互換。臨淄陶文“孟棠匋里纓”,“纓”作“”,“纟”旁發生了訛變。青州博物館在青州采集到的兩件陶文均為臨淄生產。齊陶文自發現150余年來,相關研究取得了很好的成績,積極促進了相關學科的發展。尤其是近年來,這一領域不斷有新材料出現,也不斷有新的成果推出,對不斷糾正舊有陶文研究中的偏差或錯誤,推動陶文研究深入發展有著重要意義。但也應該看到,齊陶文研究中還存在一些問題。整體上看,研究還比較零散,缺乏全面系統的匯集,亦缺乏大數據的支持,且偏重陶文文字研究,忽略與陶文存在狀態的關聯性研究等。館藏舊有陶文實物、拓本(如陳介祺藏品)得不到應有的整理和研究;私人藏品很難為一般學者所見,或秘不示人,或轉手售出,難以刊布與利用。有些疑難文字的辨識還存在爭議,尚需其他古文字門類的成果才能予以確定。隨著研究資料的豐富完整、研究水平的不斷提高,筆者期待齊魯文化研究院在數據庫建設的基礎上,在齊陶文研究方面取得豐碩的成果。本文原載《海岱學刊》2023年第27輯(總第27輯),注釋及參考文獻請參見原刊。